|

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Una

siesta distinta

- Usted,

amigo, ha tenido varias suertes y se las voy a enumerar:

primera, que quien le habla no soporta el calor; segunda, que me

gusta tomar mate y tercera, que por venir de donde vengo, no

estoy acostumbrado a dormir la siesta. En síntesis, porque son

las dos de la tarde, porque adentro no tengo ni ventilador y por

rechazar la idea de estar durmiendo, estoy a esta hora bajo la

sombra de este árbol, tomando mate. Por todas estas buenas

razones es que le puedo contestar y no tengo dudas que, para

usted, es toda una fortuna poder disponer de alguien con quien

conversar. De no ser así, seguro que lo vería en figurillas

intentando alguna plática con los perros del lugar que, como

imaginará, serían charlas que no lo conducirían a parte alguna.

Ahora bien, de ahí a que le pueda dar solución a su inquietud

hay un largo trecho; para lo único que le puedo ser útil es para

invitarlo a refugiarse bajo la sombra de mi árbol, compartir

algún verde y darle algo de conversación de modo que se le pase

rápido el tiempo hasta que los del pueblo empiecen a despertarse

y lo puedan acompañar a abrir la capilla. No mucho más que eso y

como verá, no es nada poco, ¿verdad?

¡Y era

cierto, nomás! El verano agobiaba y la idea de compartir un

momento, con amargos de por medio, significaban un alivio ante

tanto silencio, ante tanta calle polvorienta, solitaria y con

matorrales de muertos pastos arrastrados por el viento.

Si bien el

inicio de este relato podría asumirse como ficcionado o

exagerado, no necesariamente falta a la verdad. De hecho, aquel

ser humano estaba realmente bajo el árbol tomando mate, eran las

dos de la tarde y era el único ser vivo y despierto con el que

podría intercambiar alguna palabra.

Me acerqué

despacio observando como el hombre arrimaba un banco a su lado

al tiempo que, meticuloso, ensillaba con yerba fresca un viejo

mate de madera.

-

¡Siéntese, póngase cómodo! – dijo mientras me extendía la mano

para saludarme.

Acepté

gustoso el convite y me dispuse a escucharlo con detenimiento.

Me contó del poco tiempo que hacía que estaba en Churqui, que

era albañil venido de translasierra, que estuvo en la

construcción del hotel y que se terminó quedando, que sufría del

calor pero que había aprendido a querer el lugar y disfrutar de su gente.

Mientras

sentía que su voz se iba haciendo silencio en la profundidad de

mis oídos, recorrí con los ojos la silueta que la Capilla

dibujaba contra el cielo azul; apropiado añil marco dentro del

cual sus paredes blancas se me exponían con profundidad de

apropiada perspectiva en un relajado descanso de años. Serena,

al calor del mediodía, me imponía su relieve adormecido sobre

una alfombra verde al otro lado de la plaza.

Entregué el

mate, tomé la cámara fotográfica, puse la imagen de la Capilla

dentro del visor y disparé. En ese instante sentí como le robaba

uno de los tantos recuerdos que, flotando a su alrededor, se

sostenían suspendidos por finos hilos dorados, brillantes y mágicos.

Terminada la hora de la siesta y llave en mano, Viviana Barrera será la que

descorrerá los hilos, abrirá la puerta y me invitará a descubrir

Nuestra Señora del Pilar por dentro.

Unos ciento cincuenta metros separaban su casa de la

recientemente renovada puerta de acceso a la Capilla; era la

apropiada distancia que permitió que mi mente viajara varios

cientos de años atrás, más precisamente hasta principios del

siglo XVI.

Un 19 de agosto de 1519 una flota de cinco navíos partía de

Sevilla, España, al mando del Capitán General Hernando de

Magallanes. Su destino era recorrer, con la proa hacia el sur,

las costas del nuevo mundo recientemente descubierto. El

objetivo final era buscar un vínculo que uniese los dos océanos.

Entre los más de doscientos hombres que conformaban la

expedición sobresalía un noble veneciano con dotes de puntilloso

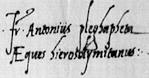

escribiente. El italiano en cuestión, Antonio Pigafetta

(c.1491-c.1534), será

quien documentará el viaje bajo el título "Primer viaje en torno

del globo" quedando su obra como primer

testimonio escrito sobre las impresiones y vivencias recogidas a

su paso por el Río de la Plata.

El primer contacto de los aventureros con los naturales del

continente así como las tratativas para el aprovisionamiento de

alimentos será reflejada por Pigafetta del siguiente modo:

"... todo lo adquirimos de los habitantes del lugar en

condiciones muy favorables: por un anzuelo o un cuchillo

obteníamos seis gallinas; por un peine eran dos patos; por un

espejito o tijeras, más pescados que el que pudiesen consumir

diez hombres; por un cascabel, un cesto de batatas; por un rey

de barajas, seis gallinas y a juzgar por lo satisfechos que

quedaron debió parecerles haber hecho un muy buen negocio”.

Poco más adelante concluye con una premonitoria reflexión:

"... son demasiado crédulos y buenos; por tanto, fácilmente se

convertirán al Cristianismo”.

El tiempo demostrará que las migraciones, las matanzas y la

esclavitud en sus distintas formas serán las herramientas que se

utilizarán con aquellos que no resultaron ser ni tan crédulos ni

tan mansos y menos aún, dispuestos a entregar a sus dioses en

nombre de nuevos.

Esa realidad fue vivida y padecida por los Sanavirones a los que

se los hizo desaparecer sin dejar vestigio físico alguno ni

siquiera de su idioma en nombre de una nueva civilización,

cultura y religión. Este proceso fue vertiginoso; de hecho,

hacia 1530 existen documentos que dan cuenta de ellos en la zona

de la gobernación de Tucumán mientras que, a poco de comenzado

el siglo XVII, ya no se detectan más sanavirones puros; es así

que, hacia la mitad de este siglo, los pocos descendientes

habían devenido en mestizos y encomendados.

Esta comunidad abarcaba una amplia región con epicentro en la

zona de Mar Chiquita. Algunos estudios antropológicos tienden a

asegurar que su génesis es amazónica y que fueron migrando hacia

el sur desde territorios que en la actualidad corresponden al

sur de Brasil. En su derrotero, desplazaron a otras etnias para

asentarse, finalmente, en la zona del actual norte cordobés

conocido, por entonces, como "Salavina" de allí su denominación

como Salavirones o Sanavirones. Las tierras de radicación de

esta población se pueden delimitar con el Río Salado hacia el

norte, el río Primero o Suquía hacia el sur, la actual Santa Fe

al este y las sierras de Sumampa hacia el oeste.

Sus vecinos fueron los tonocoteses hacia el norte y los

comechingones hacia el oeste. De acuerdo a algunos estudios, con

los primeros se los asociaría por un aspecto físico similar

mientras que con los segundos los ligaría algún tronco

lingüistico común con aquellos comechingones que hablaban henia.

De resultas de estas investigaciones se los intuye de mediana

estatura, piel muy oscura casi negra, lampiños y de ojos

rasgados.

Las sierras de Ambargasta y las de Sumampa son la continuación

dentro de Santiago del Estero de las sierras del norte cordobés.

Estas formaciones, por su mediana y baja altura, permite una

adecuada circulación de vientos cargados de humedad que

favorecen el desarrollo de un suelo apto para el cultivo con

numerosos y cristalinos arroyos así como abundante presencia de

nudos arbóleos donde predominan los quebrachos blancos,

algarrobos, talas y chañares y una diversa y muy rica fauna.

Con estas facilidades provistas por la naturaleza los

sanavirones adoptaron una actitud sedentaria volcada al cultivo

del maíz, quinoa y zapallo, la recolección de frutos de

algarrobo, chañar y mistol, la pesca, la caza de vizcachas,

liebres, ciervos (utilizaron para este fin: macanas, lanzas,

boleadoras y arcos y flechas) y la cría de llamas y ovejas cuyas

lanas y cueros eran destinadas al hilado, la vestimenta, el

abrigo y usos diversos como ser cerramientos en las viviendas.

Elaboraron bebidas

como la aloja

a partir del algarrobo y la chicha desde la

harina de maíz.

Las distintas familias compartían una misma vivienda ubicada

bajo el nivel de la tierra y construídas con materiales

vegetales y adobe. Las casas, que nunca alcanzaban un

número significativo, eran rodeadas por empalizadas y cardones

para evitar ataques tanto de animales salvajes como de

circunstanciales rivales.

Los hallazgos arqueológicos han detectado una alfarería precaria

y simple mayoritariamente de color gris o con algunos diseños

geométricos rústicos y básicos donde se utilizaban colores

obtenidos de extractos vegetales.

Las tierras sanavironas, hacia el siglo XVI, quedaron

desdibujadas dentro de la jurisdicción de la gobernación de Tucumán

la que dependía de la Audiencia de Charcas en el aspecto

jurídico legal mientras que, en lo político, debía reportarse al Virreinato

del Alto Perú. Territorialmente hablando, ocupaba una zona que

hoy identificamos como Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La

Rioja, Santiago del Estero y Córdoba.

La secuencia de asignación de territorios a quienes acompañaron

la aventura de la fundación de Córdoba tenía como eje obligado

la ruta que unía este nuevo enclave con Santiago del Estero. Hay

referencias documentadas que confirman la conjunción de esta

ruta con la entrega de propiedades sobre la misma: en 1576 a

Pedro de Deza en lo que hoy es Jesús María; las consignadas en

el mismo año y en la zona de Cavisacate (actual Villa del

Totoral) a los encomenderos Tristán de Tejeda, Juán de las

Casas, Miguel de Mojica, Juán de Burgos, entre otros; los

territorios de Guayascate (a mitad camino de la actual San José

de la Dormida y Cerro Colorado), en 1585, son cedidos a

Bartolomé García Tirado; al Capitán Francisco López Correa, en

1590, se le conceden dos mercedes en Cavisacate (actual Totoral)

y en Quillovil (actual Río Seco) y así siguiendo hacia el sur

con la zona de Sinsacate asignada a Miguel de Ardiles y la de Ministaló (actual Río Ceballos) asumida por Pablo de Acuña y

Juán de Castilblanco; para llegar, finalmente, hasta el mismo Río Suquía.

Los nuevos propietarios no solo asumieron tierras sino también

la posesión de los indígenas del lugar.

Ante las denuncias que

llegaban sobre el trato dispensado a los mismos, desde la Gobernación de Tucumán llegaron los primeros

Oidores

enviados por el Rey de España a relevar el tratamiento que se

les propinaba a los naturales y a hacer cumplir las leyes que, en

esta materia, había dictado su Majestad. De corroboraste el

incumplimiento a las mismas, el Oidor estaba autorizado a multar,

sancionar e incluso, quitar las encomiendas otorgadas.

El primero en llegar fue Francisco de Alfaro en 1611; el segundo

y último, Antonio Martínez Luxan de Vargas quien, en

representación de la Audiencia de Charcas, procede a efectuar en

1692

una visita de desagravio de la población indígena. De esta auditoría, el funcionario deja escrita una valiosa documentación

de más de 600 folios, siendo el contenido más prolífico el

dedicado al territorio de la actual provincia de Córdoba ya que,

a estas tierras, supo dedicarle casi seis meses de su gestión.

Los tópicos a investigar sancionando, de corresponder, la falta de

su cumplimiento

eran los siguientes: verificar que los encomenderos alentaran la formación de pueblos indígenas respetando la posesión de sus

tierras y sus autoridades (caciques, cabildos y fiscales

indígenas); castigar a aquellos que propiciaran la desustructuración de las

comunidades y llevaran a los naturales a

sus estancias poniéndolos a su servicio personal; confirmar si

se había cumplimentado con la construcción de capillas en dichas

poblaciones, si se había radicado cura y por ende, si se había

llevado adelante el plan de adoctrinamiento religioso de los

naturales; finalmente, investigar y castigar los casos de

maltrato sobre los indios.

De los textos

extraídos de la investigación podemos resaltar que,

cuando había ausencia de capilla, su opinión era la siguiente: "...

debió ser éste el primer cuidado ... [ésto es la falta de

atención a la enseñanza cristiana y a sus ritos como oir misa los

días de fiesta y rezar el rosario por la noche] ... y

que en lo tocante a la capilla cumpla con lo dispuesto con las

leyes y hordenansas que hablan en esta materia sobre que le

encargo gravemente la conciencia ...”.

Para el Oidor, el incumplimiento religioso era el más grave

delito. Todo lo contrario del sentir de los indígenas, ya que

para ellos lo relevante era el sometimiento a la esclavitud y

los castigos recibidos. Las denuncias de los naturales también

eran relevadas y se pueden sintetizar en estas frases: "...

trabajan todo el año y como esclavos, sin tener tiempo para

sembrar, sin tener descanso ... contra su voluntad y forsados

... sin respetar los días de fiesta ... y este testigo [el

indígena denunciante] no a oido misa en un año entero por no

tener lugar por estar cuydando de unas yeguas traidas a dha

estancia ...”.

Los encomenderos se defendían de las acusaciones de los

naturales con variados argumentos: "... no hacen fe porque no

son cristianos y por ello no sauen la gravedad del juramento con

lo cual les falta la circunstancia que el derecho previene ...”;

refutando, además, la calidad de dichos denunciantes

tildándolos de "... semejante xentio ...” acompañando

estas palabras con diversas adjetivaciones: "... traidores,

borrachos, avilantes, asesinos de españoles, vagos, pecadores,

mal entretenidos ...”.

Ante la obligatoriedad legal de garantizarles la vida en

población y tierra propia, el encomendero desafiaba la

legislación real con concluyentes y osadas palabras: "... si

los yndios an de estar trabaxando para si y yo les e de pagar

capellan y cura doctrinante ... sera yo ser su tributario y solo

segun costumbre en esta ciudad y su jurisdiccion han cumplido

los encomenderos con pagarles a los curas sus estipendios ...”.

Cuando nos referimos, de modo específico, a la zona de

Guayascate encontramos que en 1692 se daba una situación

particular que, tal vez, tendría que ver con el resultado de la

visita del oidor Francisco de Alfaro de 1611. En dicha

oportunidad el investigador Alfaro toma contacto con Juán de

Torreblanca que se había convertido en dueño de la merced como

consecuencia de haber contraído enlace con Francisca Nuñez Barriga,

viuda de Bartolomé García Tirado que había muerto apenas

comenzado el siglo XVII.

Podemos intuir que tras la visita de Alfaro y para no

contravenir las normas reales que el Oidor le presentó a

Torreblanca (el funcionario avaló a éste en cuanto a "... los

bienes que posee ...” mientras que para los naturales

aconsejó darles asiento "... en aquellas tierras que

necesiten ...”) el encomendero utilizó un hábil camino que

consistía en crear la estancia dentro del pueblo indígena. Con

esta estrategia el emprendimiento devino en el más importante de

toda la zona con una producción sustantiva de trigo y ganado

(mulas en especial y ovejas). Durante su administración, la

propiedad creció con la incorporación de otras Mercedes.

Al fallecer Juán de Torreblanca los bienes pasaron a su nieto el

jesuita Hernando de Torreblanca quien las cede a la Compañía de

Jesús de cuyas manos pasa, hacia la tercera década del siglo

XVII, al Capitán Juán de Olariaga Martín, natural de Vergara,

Guipúzcoa (España) e hijo de Pedro Pérez de Olariaga e Isabel

Martín Goyri, quien la conserva durante más

de cuarenta años. Será durante esta gestión que alcanzará el

máximo de esplendor aún cuando el camino real ya había

encontrado una distinta y mejor ruta ante el afianzamiento de

otras relevantes estancias: San Pedro, Caminiaga, Macha,

entre otras.

En este período se construirá en piedra una Capilla

dedicada a San Agustín; de la misma, en la actualidad, tan

solo se pueden intuir sus ruinas mientras que la imagen de aquel

San Agustín luce en la Capilla de Nuestra Señora del

Pilar en la actual y próxima Churqui Cañada.

En paralelo a todo este proceso el litigio que generaba la

estrecha y difusa conjunción entre encomienda y posesión de la

tierra ponía en conflicto a los indios con los encomenderos.

De dicho pleito extraemos la intervención de Juan Bernal de

Mercado en su carácter de apoderado de los herederos de

Bartolomé García en AHPC, escribanía 1, legajo 25, exp. 4,

folios 177-178: "... porque a los indios no se les hace

merced de tierras, ni tienen capacidad para ello, ni ellos

compran ni venden tierras, ni tienen otra cosa, ni tienen todos

hacienda para comprar una oveja ni una hanega de maíz, ni son

más que unos indios encomendados de servicio personal, que el

tributo que dan es sembrar para sus personas en lo que sus amos

les mandad, en hacer lienzo y sayales, carretas y domar bueyes,

sembrar chacras y guardar ganados y trajines de carretas y hacer

casas, y molinos, y plantar viñas y huertas y en los demás

servicios que les mandan ...”, y en otro párrafo: "...

sin que de ello, ni de una mazorca sean señores para venderlo ni

darlo, sino para solo comer y no para otra cosa, y esto los

siembran con bueyes y aperos del encomendero comos yanaconas del

Perú.”

En 1686, al morir Olariaga sin descendencia, testa bajo fecha 11

de diciembre de 1681 y codicilio del 11 de junio de 1686, la propiedad

de las tierras en manos de

los indígenas.

Esta es la situación que, tras su paso, describe

Luxan de Vargas: al lugar lo designa como "Pueblo de

Guayascate”, a Don Leandro Alejo Ponze (o Ponse o Ponce) de León lo

reconoce como "Administrador o Encomendero”, a los indios como

"originarios”, en relación a sus líderes sindica que "...

el Cacique Joseph Samaniego huyo con los Padres de la Compañía de

Santa Catalina ...” y en cuanto a la situación de la

comunidad aborigen la evalúa como que "... tienen pueblo pero el

encomendero siembra y tiene cría de mulas e invernada de vacas

en tierras del pueblo de indios”.

Luis Calvimonte, coincidiendo con la visión de Moyano Aliaga, da

cuenta que de un oratorio erigido en una de las Estancias bajo

la tutela de Leandro Ponze de León identificada como "Copacabana

de los Altos” fue retirada muchos años después una Virgen de

Copacabana que, rebautizada como Virgen del Pilar, fue llevada

como patrona a la Capilla de la actual Churqui Cañada,

construída casi dos siglos más tarde.

|

Vieja imagen de la Virgen del Pilar previa a su ubicación en el altar

con motivo de la restauración de la Capilla

|

La situación descripta por Luxan de Vargas se mantuvo hasta mediados del siglo XVIII en una

permanente puja por apropiarse de las tierras que "legalmente"

correspondían a los indios. Hacia mediados de 1770 el Capitán

Juan Barcena logra acceder a la Merced argumentando falsamente

que ya no quedaban naturales en la zona. El litigio iniciado por

los indios fue inmediato; tomando intervención, nuevamente, el Protector de

Naturales.

Esta vez la balanza se inclinó, hacia 1780, a favor de Bartolomé

de Echegoyen propietario de la vecina estancia "Los Sauces" quien recibió el respaldo

del, por entonces, Gobernador Marqués de Sobremonte quien ya había

designado a Echegoyen como su comisionado en la fundación de

Tulumba, San Francisco del Chañar y Villa María de Río Seco.

En 1811, en plena efervescencia libertaria, muere Echegoyen

iniciándose un proceso de desmembramiento de la propiedad de las

tierras propiciándose así la dispersión de los indígenas sobrevivientes

los que, definitivamente

mestizados, se fueron incorporando a las distintas estancias que se iban

multiplicando provocando numerosas radicaciones en pequeños y aislados

conglomerados a lo largo de estas hermosas serranías.

Una de estas

semillas germinará dando vida a la actual y pequeña Churqui

Cañada. Un hito relevante en esta historia es la construcción de

su Capilla, Nuestra Señora del Pilar, en 1875.

Coordenadas:

30º 10’ 25,29’’ S

63º 55’ 35,11’’

O

Fuentes de consulta:

-

Gustavo Giovagnoli - Viajeros - Sudamericana 2008.

-

Beatriz Bixio - La visita del oidor Luxan de Vargas a la

jurisdicción de Córdoba del Tucumán (1692-1693): práctica de

la justicia y disputa de valores - Revista Española de

Antropología Americana - 2007 vol 37 nº 2.

-

Josefina Piana de Cuestas - De encomiendas y mercedes de

tierras: afinidades y precedencias en la jurisdicción de

Córdoba (1573-1610) - Boletín del Instituto de Historia

Argentina y Americana Dr. E. Ravignani - 3º Serie - nº 5 -

1992

-

Archivo Histórico de Córdoba, Escribanía 1. Año 1696. Legajo

169. Exp. 3

-

Agradecemos

a Viviana Barrera por su colaboración.

|