|

SAN ISIDRO LABRADOR

En los comienzos

La región comprendida por la actual

Pedanía Libertad del Departamento San Justo, a fines del siglo XIX,

era una pequeña pampa silenciosa y abandonada. Fue ocupada por

los sanavirones, pueblo originario no belicoso y poco numeroso

que vivían en casas para varias familias, construidas con ramas,

paja y plumas; las que ocupaban, en forma prácticamente

ambulatoria, sujetos a la provisión del agua.

A partir de 1870, el único asentamiento era el Fortín Los

Morteros, que con una escasa guarnición de alrededor de cien

hombres al mando del comandante Dn. Mariano Pérez, trataba de

contener a los malones de indios abipones del grupo de los

guaycurúes, provenientes del Chaco y norte de Santa Fe. A la

hora de la radicación de los inmigrantes, a partir de década de

1880, el área estaba pacificada. La historia recuerda al último

cacique abipón que habitó la zona: Mariano Alaikyn, hombre muy

querido por su pueblo y muy temido por los españoles.

Por algunos abusos cometidos al amparo de Ley de Colonias de

1886, que legislaba sobre colonias fiscales y particulares,

estas extensiones todavía desoladas, fueron acaparadas por

terratenientes bonaerenses y cordobeses y por la empresa de

ferrocarril.

Se trataron de corregir las desviaciones con una nueva ley

sancionada por el presidente, José Figueroa Alcorta

(1869-1931) el 2 de octubre de 1896; pero, las ventajas y

franquicias que la ley concedía llegaban solamente a los

titulares de los dominios; más, en contraposición a lo que

habían prometido en las campañas publicitarias sobre

colonización en el exterior, nunca o casi nunca a los colonos.

Colonia Porteña

El gobierno nacional, en el año 1882 durante la primera presidencia

del Gral. Julio Argentino Roca (1880-1886), le vende al Sr.

Andrés Gorchs, ocho leguas cuadradas (21.598 ha) en el

Departamento San Justo.

En ese año, el Sr. Miguel Bancalari compra al mismo vendedor,

34.000 ha. Cuatro años después vende al contado, en la suma de

cuatro mil pesos moneda nacional, diez leguas cuadradas (26.998

ha) a la sociedad integrada por los Sres. Gutiérrez, Lavarello,

Seeber y Cia.

En febrero de 1888, se retira de este condominio el Sr. Seeber,

quedando los Sres. Lavarello y Gutiérrez con 20.000 ha.

Con antelación a esta fecha el Sr. Andrés Gorchs, en 1885,

decide poner a producir sus tierras que hasta el momento

permanecían vacuas, destinando cuatro leguas cuadradas en el

sector norte de sus campos para la creación de una estancia que

llamará "La Porteña".

Con la administración del Sr. Jaime Culler, y el empeño y

dedicación de los colonos contratados, el establecimiento

comenzó a florecer más rápido de lo esperado. Paulatinamente

estos campos fueron perdiendo el aspecto de desolación y

abandono; la ganadería pasa a ser la base de producción de la

estancia y comienza a conectarse con la civilización. Se

acercan algunos colonos con ánimo de arriendo o posibles

compras, aunque todavía dudando de la fertilidad de las tierras

de la zona.

En la necesidad de mejorar las razas de animales y mantenerlos

en rodeos controlables, se comienza a roturar la tierra y

sembrar pasturas. Rápidamente se comprobó la bondad de ese suelo

virgen; fue cuando sus propietarios decidieron entregar las

fracciones a colonos, para destinarla a la agricultura.

A cuatro mil pesos la legua cuadrada, comenzaron a venderse los

campos a colonos provenientes de la vecina provincia de Santa

Fe, casi todos italianos, la gran mayoría piamonteses.

El asentamiento de estos colonos en los campos de los Sres.

Gorchs y Lavarello hará surgir dos colonias con los nombres de

sus respectivos dueños. De la unión de ambas, surgirá la Colonia

Porteña.

Por la línea divisoria entre Colonia Lavarello al este y Pueblo

Gorch al oeste, se trazaron las vías del ferrocarril y el 14

de abril de 1891 se inauguró el servicio con los vagones

cargados de esperanza de un progreso seguro. Ese día, también,

se inauguró la Estación Porteña del ramal Gálvez – Morteros del

Ferrocarril Central Argentino. Es muy probable que el nombre de

la estación y del pueblo mismo, se deba a la influencia del Sr. Gorchs que donó a la empresa 3,5 ha de terreno, para el

asentamiento de la estación y playa de maniobras.

Dice Nora Danieli en su libro Orígenes de Porteña: "...

Inmediatamente se subdividió el terreno destinado para el pueblo

y en remates particulares se vendieron los solares para que en

ellos, haciéndose propietarios, edificaran, plantaran,

progresaran y civilizaran cuantos deseaban hacerlo por su propia

voluntad. En pocos meses se vendieron varias manzanas, se

construyeron hornos de ladrillos y poco a poco, se levantaron

edificios que se utilizaban para casas, negocios, verdulería,

panaderías, etc.”

“Algunos descendientes de las familias de colonos que llegaron

en esa época recuerdan el aspecto que ofrecía aquel pueblo que

surgía: seis o siete casas dispersas, calles delineadas,

edificios improvisados y una no muy clara diferencia entre la

zona rural y la urbana. Sin embargo, como al principio de la

colonización de estas tierras, el sacrificio y el afán de

progreso de los pobladores, cambiaría rápidamente esta

fisonomía.”

La Parroquia San Isidro Labrador

“... Muy previsores los propietarios de la Colonia, señalaron al

fin una cuadra ... para edificar en ella la Iglesia. Con

verdadera profusión repartiéronse planos del Pueblo en que se

distinguían particularmente el terreno y fachada del templo con

el fin llamativo de que haciéndose la Iglesia se asentaran y

establecieran los colonos, definitivamente se hicieran vecinos y

pobladores de la Colonia ...",

decía el Padre Luis Terzuolo en su libro.

Cuando los piamonteses llegaron a esta zona, al igual que en la

actividad agrícola, actualizarían en el campo religioso sus

prácticas ancestrales, en primer lugar lo referente al

cumplimiento del precepto dominical. Es por ello que una de las

necesidades más sentidas que estos inmigrantes experimentaron,

fue la falta de templos y de sacerdotes que no solo los

atendieran, sino y sobretodo, que los entendieran en su propia

lengua.

Algunos colonos, más pudientes, construyeron en sus campos

pequeños oratorios o capillas bajo la advocación de algún santo

patrono que seguramente traían de su tierra natal. Podían de

esta manera reunirse los domingos con otras familias, rezar en

comunidad, hacer novenas en épocas de calamidades o rogar para

obtener la anhelada prosperidad. Estas capillas eran construidas

sin dar cumplimiento a lo exigido por la autoridad Diocesana, no

obstante ello, el Obispado de Córdoba, trataba de apoyar las

buenas prácticas religiosas autorizando a los sacerdotes más

cercanos para que haciendo uso de altares portátiles radicaran

su parroquia por algunos días en estas

Capillas Chacareras. Si

bien, podían cumplirse con los preceptos religiosos, no era este

el espíritu religioso que animaba a los colonos, que concurrían

con gran entusiasmo, pero estos lugares, en las festividades

eran frecuentados por licoreros y fonderos que buscaban hacer su

negocio.

En los albores de 1893, surge la necesidad de contar con un

templo para todos, donde desarrollar las prácticas religiosas

con continuidad y adecuadamente; es cuando los colonos deciden

nombrar una Comisión Pro-templo, cuya finalidad sería la de

recaudar los fondos necesarios para hacer frente a la

construcción de la obra.

El Sr. Francisco Perusia, designado como presidente; Bautista Gilli como

vicepresidente, Antonio Galetto como tesorero y José Borghese en

el cargo de secretario, constituyeron la comisión que

rápidamente se puso a trabajar para conseguir su cometido.

Entre todos los vecinos convinieron en contribuir con $ 10,00

m/n por concesión los propietarios y con lo que pudieran

aportar comerciantes, arrendatarios y vecinos en general.

El 1º de octubre de 1893, festividad de Nuestra Señora del

Rosario, se colocó la piedra fundamental del templo, bendecida

por el Reverendo Presbítero Don Ambrossio Rainoldi, cura y

vicario de Plaza San Francisco. Actuaron como padrinos de la

ceremonia: el

Sr. José Lavarello y Sra.; Sra. Magdalena Gerlero de Bergero, Sr.

Camilo Bergero y Sra. Margarita Salinas de Culler.

Al colocar la piedra fundamental, "... se había

dedicado al Gran Santo Patrono del Colono, el Agricultor San

Isidro ..."

Dice el Padre Terzuolo:

“... No decayó un solo instante el entusiasmo de la Comisión y

pobladores para la iniciación y continuación de los trabajos de

acarreos y mano de obra. Tanto que los mismos colonos en los

días festivos con sus carros y animales, trasladaron el material

al pie de obra, que consistía en más de doscientos mil

ladrillos, donados por el

mismo que donó el terreno, Don José Lavarello y Gutiérrez ...”.

“Durante el año 1894 con satisfacción viose terminado el Templo,

que por muchos años debía quedar sin concluir, en cuanto a

cielorraso, piso, revoque y terminación de campanario ...”.

Mientras estaba en construcción se estableció la primera

comunicación con el Obispo

Fray Reginaldo Toro, O.P. (1839-1904), donde el Jefe Político

del Departamento, Sr. Jaime Cullen y la Comisión Pro-templo, le

manifestaban que deseaban “bendiga el templo pese a que no

está terminado” y le aseguraban que no tenían inconveniente

alguno para hacer la cesión de la propiedad del terreno y del

edifico a la Curia, cuando su Excelentísima Ilustrísima lo

creyera conveniente, siempre con obligación concluida.

En agosto de 1984, los vecinos hicieron una solicitada escrita

en italiano y con gran cantidad de firmas, manifestando al

Obispo: “... faltan muy pocos días para el de San Isidro,

Patrón del Templo a bendecirse y no pudiendo perderse tiempo

esperamos de su amabilidad que el día 8, 9 ó 10 de Septiembre

se hallara entre nosotros para bendecir el templo, de esta

localidad. Como se sabe que S.S.I. debe pasar para el pueblo

“Morteros” en uno de esos días, ruégole, en nombre de la

Comisión, designe cuál de los días precitados podrá venir a

esta ...”.

El 15 de mayo de 1895 con grandes fiestas, música y fuegos

artificiales, tributaron por primera vez sus homenajes al

titular de su iglesia, San Isidro Labrador. Fue la primera

procesión.

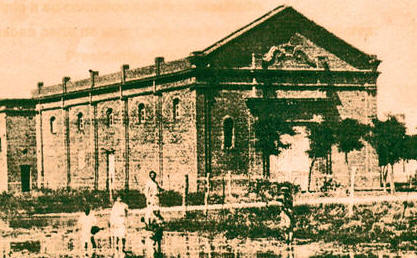

El aspecto que presentaba el templo construido, era semejante,

por su forma y tamaño a muchos galpones, que aún hoy, quedan en

campos de la zona, con sus gruesas paredes de 60 centímetros y

su techo de chapa a dos aguas.

Hace una centuria, el 7 de abril de 1918, estando el Padre Luis

Terzuolo a cargo de la Parroquia, se inauguró el conjunto atrio

y campanario, que se antepuso a la construcción primigenia. Los

importantes festejos contaron con la presencia del Dr. Julio

Castro Borda (1873-1944) gobernador de la Provincia de Córdoba

(1917-1919), autoridades regionales y gran cantidad de vecinos

que asistieron a tan importante acontecimiento. Los actos

parroquiales fueron amenizados por la Banda de Música local que

había sido creada el año anterior.

El templo, hoy

Frente a la Plaza General Paz, en la esquina de las calles San

Martín y Camilo Bergero, con su fachada orientada al norte, se

levanta el templo de arquitectura ecléctica, que ha sido

sometido a varias modificaciones a lo largo de sus 120 años de

vida.

Es de una sola nave, rectangular con ábside en el testero;

mide 34,10 m de largo por un ancho de 12,10 m.

El piso de la nave se viste de mosaicos calcáreos estampados en dibujos geométricos con camino central y guarda perimetral. El

presbiterio que

esta sobre elevado, tiene comulgatorio y piso de mármol blanco,

al igual que el altar.

Algunos feligreses recuerdan con nostalgia aquel altar mayor que

donara la Sra. de Gutiérrez, merced a la gestión del italiano

Cura de Almas Presbítero don Alfonso María Mango. Uno de los

efectos no deseados del Concilio Vaticano II, fue el producido

por muchos párrocos, que por carecer de una formación académica

sobre patrimonio y con la sola intensión de adecuarse a los

nuevos lineamientos conciliares, desecharon piezas de alto valor

patrimonial: retablos, imágenes, artículos de culto.

El templo tiene techo de zinc a dos aguas y la estructura de

soporte, interiormente se oculta con un cielorraso con forma de

bóveda de cañón corrido con generatriz de arco rebajado,

construido con madera machihembrada.

Los muros laterales están ritmados por pilastras que,

interiormente, lucen con fuste

acanalado en dorado y pintado símil mármol con capitel

corintio. Generan cinco paños que contienen en el nivel superior

ventanas con arco rebajado que permiten un buen ingreso de

iluminación al recinto.

Una imposta, de manifiesta presencia, recorre los muros

laterales desde los pies hasta el presbiterio y sobre el muro

del coro alto. En forma inmediata y sobre ella, se inicia el

cielorraso abovedado.

El coro alto que está sobre la puerta cancel, a los pies de la

nave, y la escalera caracol de metal para acceder a él, son los

únicos elementos que se conservan de los primeros tiempos.

El 17 de octubre de 1988 se bendijo el Cristo del Altar Mayor,

importante obra del escultor local Roberto Rossina. En un tronco

de cedro de Misiones esculpió un Cristo macizo de 1,74 m. de

alto con 95 kgs. de peso, ubicado sobre una cruz que medía 6,50

m. de altura.

Al cuerpo original del templo se le adicionó, en los pies, un

románico pórtico tetrástilo, donde el arco central, en

correspondencia con el ingreso, es menor a los laterales.

La puerta de ingreso de dos hojas de madera de cedro lustrado,

esta coronada por un medallón con el lema DOM (Deo, Optimo y

Máximo) “... tienen [los fieles] impresas en sus mentes las

letras con que estaban adornadas las portadas de las iglesias de

sus pueblos ...”

Este nártex tiene techo plano y genera sobre la cubierta un

espacio accesible protegido por baranda con balaustres.

En el eje de simetría, en este nivel, nace la torre campanario

que se eleva 19 m de altura. Está resuelta en cuatro

estratos separados por cornisas. El primer tramo, con una

sección mayor que los otros dos, todos de planta cuadrada, tiene

una altura coincidente con la cúspide del hastial de la nave.

Cuenta con una abertura con arco de medio punto en cada cara

libre y está flaqueado por pilastras trabajadas como dovelas. El

segundo tramo tiene dos aberturas con arco de medio punto en

cada cara y el tercer tramo una por cara. Ambos tramos están

bordeados por pilastras acanaladas.

En el tramo superior, se desarrolla el chapitel piramidal que

sostiene el orbe y culmina con una cruz de hierro forjado. En la

base de la pirámide, se le antepone un tímpano de poco espesor

que contiene, en cada cara, un reloj.

El frontispicio, le imprime al templo un marcado sentido de

verticalidad, de esbeltez con buena base dada por el pórtico.

El conjunto fue construido por los hermanos Antonio y Anacleto

Mancioli, naturales de la Región de Las Marcas, centro de

Italia.

De los Curatos

En tiempos del Gobernador de Córdoba Don Mariano Fragueiro

(1858-1860) se dictó, el 1 de diciembre de 1859,

un decreto por el cual se dividió el Departamento del Río Segundo, que

había sido creado en 1598, a instancias del Obispo Fray Fernando

de Trejo y Sanabria, en dos secciones administrativas: la

primera, que conservó su nombre, y la segunda que recibió el de

San Justo.

De conformidad a lo dispuesto por la autoridad civil en ese

decreto, el Obispo Diocesano (1858-1873) de Córdoba del Tucumán,

Dr. José Vicente Ramírez de Arellano (1797-1873), procedió a la

división eclesiástica con arreglo a la administrativa

manteniendo las mismas denominaciones, por decreto del 21 de

julio de 1860.

Posteriormente se realizaron modificaciones a los límites de

ambos curatos. Así, el de San Justo también denominado de Villa

Concepción del Tío y de San Justo y Pastor originó las

Parroquias de Morteros y San Francisco (10/08/1892), de

Arroyito (13/02/1902), de Porteña (17/12/1910), de Las Varillas

(20/07/1912), de Vignaud (27/10/1921), de Balnearia

(04/12/1923), de San Bartolomé (16/02/1925), de Marull

(14/03/1934) y de Brinkmann (10/04/1958).

San Isidro Labrador de Porteña dependió del antiguo Curato de

Morteros hasta el

decreto emanado del Obispado de Córdoba:

“Nos, Fr. Zenón Bustos y Ferreyra, O.F.M. ..., por cuanto el

Curato San Bartolomé de Morteros, se encuentra recargado de

pueblos y de colonias que van cada día condensando el número de

habitantes, de manera que la acción de un solo cura resulta

insuficiente; en atención a los múltiples pedidos de los vecinos

y oído el parecer de nuestro V. C. Ecl. y del Sr. Cura de

Morteros, resolvemos dividir dicho Curato, formándose uno nuevo

que abrace las colonias Lavarello, Gorchs, Nueva Piamonte, Nueva

Udine, Palo Labrado, Valtelina y Porteña. El nuevo Curato

tendrá los límites en todos sus contornos de las colonias

mencionadas y será dedicado a San Isidro, designado por

Parroquia a la de Porteña.

Dado en el Palacio Episcopal, a 17 días de diciembre de 1910.

Frdo. Fr. Zenón Bustos y Ferreyra, Obispo de Córdoba."

En enero del año siguiente el Pbro. José Carole toma posesión

de la nueva parroquia en calidad de primer Cura Párroco.

Datos complementarios:

Coordenadas geográficas

Latitud 31º 00’ 53,92” Sur

Longitud 62º 03’ 42,94” Oeste.

Altitud: 105 msnm

Fuentes de consulta:

-

Archivo Arzobispado Córdoba

-

Diario Los Principios de Córdoba

-

DANIELE, Nora. Orígenes de Porteña 1892-1985 –

Edición Biblioteca Alfonsina Storni – Porteña, s.f.

-

AVEDANO Sergio O. – Crónica sobre Porteña y los Héroes

Silenciosos de la Pampa- Editorial “Brujas”. Córdoba,

2004.

-

EMILIANI, Jorge Roberto - El este cordobés, especialmente

el Departamento San Justo, en el siglo XIX. – Cuadernos

de Historia 32 – Junta Provincial de Historia de Córdoba,

1993.

-

GRUPO HISTORIA – Historia de Morteros, 1ª parte. –

Museo Regional Morteros- Morteros, 1978.

-

CENTRO MUNICIPAL DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ARCHIVO

HISTÓRICO DE MORTEROS – TEMAS de la VIDA de MORTEROS en

sus 100 AÑOS.- Editora Suarez- Córdoba, 1991.

-

AGRADECEMOS al Museo Municipal de Porteña, en la persona de su director René García, por la

valiosa información suministrada

y las atenciones recibidas.

|