|

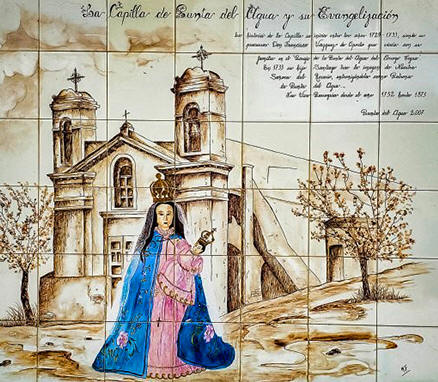

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Capilla

de los Vázquez

|

"Tercamente se resiste a morir. Sus raíces tan

hondas en esa tierra del Departamento Tercero

Arriba, lo alimentan con los golpes de su savia

histórica. En la soledad pampeana, los primeros y

corajudos habitantes levantaron una endeble capilla,

movidos por su fe cristiana".

En su obra

"Historia de los pueblos de Córdoba",

Efraín U. Bischoff comienza de este modo su relato

sobre Punta del Agua; asegurando que, por primera

vez, ese

nombre se reconocía en el Censo del

Virreinato del Río de la Plata de 1778, apareciendo

en la Carpeta Nº3 entre los 10 lugares censados en

el Partido de Río Tercero e identificado como Cuartel de

Punta del Agua. |

La historia del tricentenario pueblo, Punta del Agua,

comienza en el siglo XVII. De hecho, en 1689, el Alférez Pedro

Ferreira de Aguiar recibe en Merced estas tierras que estaban

ocupadas por los naturales del lugar.

Recordemos aquí, las palabras de Nathan Wachtel: "Los

españoles confiscaban el agua, pero también la tierra; para los

indios la dominación colonial significa la desposesión de los

medios esenciales de producción. En principio, el proceso

resulta favorecido por el descenso demográfico y el aumento de

las tierras sin cultivar. Pero como los españoles buscan también

las mejores tierras, en definitiva, su ocupación acaba

implicando siempre la expulsión de los indios". [González

Rodríguez, 1990]

En 1708 es propietaria Dña. María Sosa, viuda de

Ferreira de Aguiar. Su hija María Ferreira Aguiar, el 26 de

abril de 1724 vende una porción de la Merced a Francisco Vázquez

de Oporto y Jara. La transferencia implicó un monto de "... 394 pesos",

y comprendía "... una legua de tierras, media de oriente a

poniente de la banda donde está su población y otra media a

dicho rumbo de la otra parte del arroyo que dicen Punta del

Agua". [A.H.P.C., E.1 -338-4]

Francisco Vázquez con su esposa Catalina Sosa y

sus hijos, crearon la "Estancia de los Vázquez", en el paraje

que luego se llamaría La Punta del Agua del Arroyo Tegua.

En 1733, se construye el primer oratorio, que

consistía en un rancho y una pieza con techo de paja. Fue su

fundador don Francisco Vázquez, padre de Santiago Vázquez de

Oporto, quien hizo reedificar la Capilla Nuestra Señora del

Rosario y es probable que haya traído de España la imagen de la

advocación de Nuestra Señora del Rosario destinada como Patrona

de la primer capilla. [AAC. Legajo 31.

Capellanías 1643-1884]

En 1735, se casó con Doña Rafaela Díaz

Albarracín quien fue la segunda en ejercer, después de Santiago

Vázquez, el Patronazgo de esta Capilla.

Descripción de la Capilla

"La Capilla u Oratorio de esta vice parroquia

era con techo de teja sobre cinco buenos tirantes incluso el del

Coro alto, con Púlpito y buena barandilla de madera torneada en

el pie del Presbiterio y Coro, con torres de cuatro frentes en

cuyo fondo se depositan los restos de los fieles difuntos; en

seguida el campanario. y sobre la bóveda de este remata con la

proporcionada linterna. Atrio y Pretil (andén descubierto que

hay delante de un templo) que sirve de Cementerio, con pared en

alto de más de dos varas, y Portada de Arco, todo de ladrillo en

cal, como el mojinete de la Capilla, y paredes exteriores de

las habitaciones de media agua en el costado del Sur y Norte, en

que por puerta exterior se comunica el Cancel (Armazón con que

se impide la entrada de los vientos y ruidos exteriores de la

iglesias) y cuarto del Cura con la sacristía, con techos de

igual construcción y material que el de la Capilla".

[El Adalid Trinitario, Hdo.

8-1-1938. Citado por Romano de Gestaudo en Civitatis Mariae,

2008]

Las dimensiones de dicha Capilla u Oratorio eran

de ocho varas de largo, por cinco de ancho.

Altar de la Vieja Capilla

Se dice

que existía un inventario en medio pliego de papel común mandado

a hacer y aprobado en la visita del Ilustrísimo Señor Doctor Don

José de Cevallos, "... que coxxise, como coxxia, en el que

daba consentimiento y fundamento para tenerla por tal Vice-

Parroquia, no obstante así, para su mayor fixmesa, como también

paxa evitax cualquier contxovexia".

En el

citado inventario se encuentra descripta toda la riqueza que

poseía el Oratorio para la necesidad de la asistencia espiritual

y de lo perteneciente a esta capilla, en mayo de 1740. Es

Original. [Documento Leg 180. Cuaderno 1º fs. 12 vta. Y 63 vta.

Archivo Ilda Susana Ugetto de Giraudo, citado por Romano de

Gestaudo en Civitatis Mariae, 2008]

La

capilla estaba debidamente alhajada y contaba con las siguientes

imágenes:

"Una

efigie de Nuestra Señora del Rosario, poco menos de tres cuartas

de alto (73cm) de madera, es una imagen de vestir titulada “La

Patrona”, por ser la primera a quien se le dio culto.

El

Niño Dios es también, una imagen de vestir de 25 cm de altura.

Otra

imagen, de la misma advocación llamada “La Peregrina” de hermosa

estatura, un poco más alta que la anterior con su Niño Dios.

Dos

nichos de madera proporcionados a las dos efigies que había de

Nuestra Señora del Rosario.

Cinco

coronas:

La primera,

con peso

de un marco y tres onzas (315,05 gramos)

La

segunda con peso de una y media onzas (141,75 gramos)

La

tercera con peso de cuarto y media onza (127,57)

La

cuarta con peso de una y media onza (145,52 gramos)

La

quinta con onza y cuarta (35,43 gramos). Todas de plata.

La

más pequeña "La Patrona", tenía una corona de plata cuyo peso

era de 215,05 gramos.

La

otra imagen llamada "La Peregrina" poseía dos coronas de plata y

las dos restantes una para cada Niño Dios.

Una

efigie de San Juan Bautista como de media vara de alto (43,3

cm).

Otra

de San Antonio de Padua, de poco más de una cuarta de vara".

[Romero de Gastaudo – Civitates Mariae]

El 18 de

septiembre de 1752 se presentó ante el Ilmo Sr. Obispo de

Córdoba del Tucumán (1745-1762), Pedro Miguel de Argandoña

(1693-1775), el Capitán Don Santiago Vázquez, para solicitar que

la capilla que, "... desde el tiempo de mis progenitores ..."

existía en su estancia, fuese reconocida como vice Parroquia.

Como

Vázquez no tenía en su poder el título correspondiente,

solicitaba al Obispo que le expidiera uno "... así pa su

maior firmesa, como también, pa evitar cualquier controversia”.

Aseguraba, además, que la Capilla dedicada a la Virgen del

Rosario funcionó como vice Parroquia; lo que estaba demostrado

por la eximición otorgada por el Obispo Joseph de Zevallos

(1731-1740) del pago de la composición de Cruzada.

Santiago

Vázquez sugirió, como aporte al caso, que se entrevistara a

antiguos curas de la parroquia; por ejemplo, al entonces

Maestrescuela del Obispado Antonio Suárez quien había servido

como cura en la Capilla. El Párroco Suárez le solicitó al Obispo

que permitiera que la Capilla funcionara como vice Parroquia, lo

haya sido o no en el pasado "... por ser Capilla muy

necessaria, por estar edificada en parage muy distante de la

parroquia, y rodeada de mucha feligresía, qu repetidas veses

clama por los S[an]tos Sacramentos, y además de esto, por

tener todos los aliños, y

aseos qu

requieren en una Iglesia bien alajada, los q tal ves aún la

parroquia no los tiene, y lo q es mas de notar, es, q en todo el

sobredicho Curato, no ay otra Capilla q lo pueda ser". [

AAC, 31, V.31, ff. 179v – 179v.]

El

Obispo Argandoña consideró los antecedentes aportados y otorgó

título de vice Parroquia y concedió el patronato de la Capilla,

con todos los privilegios, gracias espirituales y exenciones

temporales correspondientes, a Santiago Vázquez y a su hermano

Bartolomé, y tras la muerte de ellos, a sus descendientes

"... en atención a la emulable aplicación del Capn. Santiago

Basquez, y su exemplar familia en haber construido, adornado y

costeado dicha Capilla, y sus Ornamentos de sus propias expensas

y caudal". [AAC, 31, V.31, ff. 179v. – 179v.]

En el

título, el Obispo afirma que la Capilla estaba a punto de ser

"... estrenada" y en una referencia al margen se hace

alusión a la "... nueba capilla de Punta del Agua".

Santiago y Bartolomé reedificaron el templo en ese año 1752.

Obispo Pedro Miguel de Argandoña

La

designación

de vice Parroquia fue confirmada por el Gobernador del Tucumán

(1749-1754), con residencia en Salta, Juan Victorino Martínez de

Tineo y Torres (1720-1785), el 15 de noviembre del mismo año. En

su resolución, autorizaba al suplicante a "... lebantar y

perfeccionar ..." el templo. Además, ordenaba a "...

rodear la capilla de una fortificación para que en caso de

ymbas[ió]n reconoxiendose dentro del fuerte todos los

Pobladores circunvezinos se defiendan y embarazen que la

Iglesia de Dios sea profanada por los enemigos infieles". [AAC,

31, V31. 22-08-1774].

Roberto

Di Stefano, en su trabajo sobre la "Expropiación del

Patronato Laico de Punta del Agua", describe que "... en

1753, la Capilla tenía un coro alto, sacristía, su torre con un

[h]arnero para depositar los huesos de los difuntos y los

suficientes vasos sagrados, ornamentos y útiles como para que el

obispo agradeciera a los patronos porque a sus espensas, y

devota aplicazión se deben no solo, el costo del material de la

obra, mas asimismo todos los adornos, y ornamentos que en ella

se allan. Es posible que haya habido una segunda reedificación

en los primeros años de la década de 1770, porque en 1774 el

cura fray Isidoro Anselmi, notificó al provisor que la iglesia

ya 'está concluyda' y es improbable que las obras se hayan

extendido a los largo de 22 años". [ACC, 31, V31, s/f.

22-08-1774]

Convertida en vice Parroquia, el templo podría ofrecer a todos

los vecinos del paraje los mismos servicios que la sede del

Curato, con lo que los libraba de tener que trasladarse a Río

Tercero para "desobligarse" en el período de Pascua.

En 1778,

los feligreses eran 138; de los cuales, "... catorce

españoles casados, ocho naturales libres y tres de esclavos;

diez y seis adultos españoles; Adultos Naturales: libres veinte

y cuatro; y veinte Adultos esclavos; diez y nueve Párvulos

españoles, veinte y tres Párvulos libres y ocho párvulos

esclavos".

Al frente, Capilla de Vázquez; detrás, la actual

Nuestra Señora del Rosario

Los

viajeros por la Posta

Arturo J. Vázquez Avila en su estudio "Capilla de los

Vázquez"

describe que "... hacia el año 1748 comenzaron a aparecer las primeras postas a lo

largo de los caminos reales al Alto Perú y a Chile, al principio

en forma precaria, y más adelante reguladas mediante un decreto

real del virrey Juan José Vértiz de 1782. El Camino Real a Chile

tenía 16 postas en su tramo cordobés. Una de ellas era Punta del

Agua, la cual fue declarada posta oficial de la Carrera de

Buenos Aires a Chile el 8 de marzo de 1779. El primer Maestro de

Posta fue José Roque Vásquez y Garay, sobrino de don Santiago".

Walter B. L. Bose en su "Córdoba, centro de

comunicaciones Postales en las Provincias del Río de La

Plata"

se ocupa de ampliar consignando que la responsabilidad y

administración recayó, el 9 de mayo de 1805, en su sobrino Don

José Ramón Vázquez. Y en 1826, el autor asegura que era atendida

por "... un viejo negro".

Particularmente en el siglo XIX, movidos por las más dispares

razones, llegaron a estas tierras muchos viajeros de distintas

nacionalidades y profesiones. Son los que dejaron testimonios

escritos de sus aventuras por el Nuevo Mundo. Esas obras constituyen un repertorio permanente donde buscar el detalle muchas

veces complementario y otras, sencillamente curioso de las

condiciones de vida, las modalidades y los hábitos de nuestros

antepasados. Sus actividades pudieron estar orientadas hacia la

investigación científica, la diplomacia o el comercio; también

se trató de militares, hacendados, aventureros, piratas, cuando

no aficionados a las cosas nuevas y exóticas.

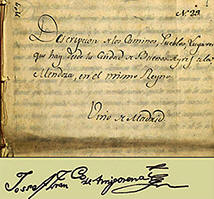

El comandante de Frontera y

de Armas del Partido de Cuyo, Don Joseph Francisco de Amigorena,

al llegar a Mendoza, procedente de la ciudad de Buenos Aires,

con fecha 6 de febrero de 1787, redacta el informe

"Descripción de los

Caminos, Pueblos, Lugares, que hay de Buenos Aires a la de

Mendoza, en el mismo Reyno".

El autor asegura que su

texto es una

"... relacion esacta de todos los Parages en que hay Población ó

Casas, con las leguas de distancia de unos a otros Poblados

distinción del parage donde hay Posta, Río de buena o mala agua,

Pozos, arroyos, Lagunas, etc. Explicación de los Parages donde

se separan y reúnen los Caminos con un computo del numero de

vecinos que havita en ellos, y sus inmediaciones, quales viven

de la cria de Ganados, y quales de las Sementeras, con otras

noticias que contribuyen a formar una idea caval de el actual

estado de los Paises comprehendidos entre el Rio de la Plata y

la Cordillera de Chile esto es de los inmediatos a los mismos

Caminos que aquí se descriven".

En lo que a la Posta de

Punta del Agua se refiere así como los tramos previos y

posteriores a la misma, son descriptos con cuidadoso detalle:

"A la Posta de la Cañada

(se pagan 6 leguas): Pierdese de vista el Rio 3º y a las tres leguas se pasa un Arroyo de buena agua

permanente; aquí seve á la parte del Sur una Casa con su

Arboleda; es Puesto de la Estancia que por aquí tiene un Lazo.

Hay buena Majada de Ovejas, mucho Ganado, Bacuno, Cavallada,

Yeguada y Mulada, que venden para el Perú. Poco más al sur sobre

el mismo Arroyo esta la Estancia de Cabral, tiene mas de 16

personas de familia y gran provisión de Ganado Bacuno, Lanar,

Cavallada y Mulada, de que hace sus ventas por Salta y Mendoza. La Posta se compone de

un Cuarto con una Estaca de Tronco sin foso, inmediato un

Aposento para Correos y Pasageros, todo a la orilla de un Arroyo

permanente. El Mro. de Posta que es un Hacendado rico de estos

Pagos tiene su Casa sobre el Rio 3º. Y aquí solo mantiene unos

criados que sirven de Postillones y despachan a los Correos. En

esta Estancia hay gran número de animales como Bacas, Caballos,

Yeguas, y Mulas de que hacen comercio para el Peru".

"A la Punta del Agua (se

pagan 6 leguas): Tres leguas y media de

la Posta se atraviesa un Bosque de mas de una de ancho. Dentro

de él hay dos Ranchos con sus Puestos que tienen los dueños de

estas tierras. Hay dos o tres Lagunas de agua llovediza que

suele conservarse años enteros como no haya mucha seca. Sobre el arroyo de tegua

(que ya por aquí trae poca agua) está la Posta propia de Dn.

Roque Bazquez. La Casa cubierta de teja, y con su espacioso

corredor es muy decente aunque no tiene defensa; inmediata esta

la Capilla que también es muy regular, y tres casas, de las quales una tiene su fuerte estacada aunque sin foso. Viven en la

Población mas de 40 Personas; y Dn. Roque tiene mucha porción de

ganado especialmente Bacuno".

"A la Posta de Sta.

Barbara (se pagan 6 leguas): Caminanse por la orilla

del citado Arroyo de Tegua. A las quatro leguas se encuentra el

Puerto de san Javier que és del mismo Dn. Roque Vazquez, se

compone de tres ó quatro Ranchitos en que viven 16 á 20

personas. La Posta es un Rancho

sin ninguna defensa, pero tiene buenos Cavallos; y asi en ella

como en otros dos Ranchos inmediatos habrá 16 personas, que

viven de la Cria de sus cortas porciones de Animales".

|

Si su interés es acceder al relato

específico que abarca el trayecto transitado por Don

Joseph Francisco de Amigorena dentro del

territorio cordobés,

haga click aquí.

Por el contrario, si su deseo es tomar

contacto con la integralidad del documento y por ende,

de todo el viaje,

haga click aquí. |

Entre

los primeros que dejaron testimonio de Punta del Agua, podemos

citar a Thaddaeus Peregrinus Xaverius Haenke (1761-1816); se

trata del naturalistas que

participó en la "Expedición Malaspina", primera gran

experiencia científica organizada por los reyes Carlos III y IV a

sus colonias en América, entre los años 1789 y 1794. Para tal

empresa, fue designado como "Físico botánico comisionado por su Majestad Católica".

Haenke

anotó, en su diario de ruta, que "... el

9

[de

febrero de 1794] muy de madrugada continuamos nuestro camino

por llanuras interminables hasta perderse de vista, y a las

cuatro leguas llegamos a la Punta del Agua en donde está la

posta, una capilla y tres vecinos, situada en la llanura más

nivelada que se encuentra en todo el camino desde Mendoza,

rodeada de una empalizada bien conservada para frutales y

granos de todo género, pero falta el agua, porque el arroyo de

Tegua, que dista siete leguas y antes fertilizaba estos campos,

se pierde a una cierta distancia y en su lugar se ven precisados

los vecinos a valerse de algunos pozos providenciales que

podrían dar agua como a 200 cabezas de ganado, estando prohibido

a los pasajeros darla a sus caballerías sin expresa licencia.

Esta falta de agua es tan considerable que hay jornadas en donde

se camina de seis y siete y más leguas, sin encontrarla

absolutamente para caballería de paso, mucho menos para el

crecido número de ganado de toda clase que pasta por los campos,

y que tiene por esta causa que caminar diariamente distancias

crecidas, para buscar aquel artículo principal de la

subsistencia. La precisión en que nos ponía la diligencia de

nuestro viaje de ver amanecer diariamente y aún de correr

todavía, algunas horas después de puesto el sol, las llanuras

interminables de las pampas que a manera del dilatado océano un

horizonte hermoso y despejado bajo un cielo de los más

despejados y serenos, y el deseo de sacar algún partido del

tiempo nos hacen observar en varias ocasiones la duración del

crepúsculo y calcular la depresión del sol cuando apuntaba o se

confundía con el horizonte de luz crepuscular".

Después de dar una serie de datos de mediciones

de latitud y valores del tiempo, continúa con la descripción del

territorio, ahora en dirección a la posta Cañada de Luca

apuntando que "... desde la Punta del Agua sigue camino llano

por espacio de tres leguas entre bosques de arbolitos espesos de

diversas especies de mimosas, y algún trecho después de pasado

el bosque se encuentra una laguna que parece dispuesta por la

naturaleza para que las bestias que han carecido de agua en la

jornada anterior hallen aquí abundancia con que apaciguar la

sed. Es tanto el ganado de toda clase que concurre allí a beber

que es casi imposible enumerarlo".

Tadeo Haenke y su libro

"Viaje por el

Virreinato del Río de la Plata"

También en el siglo XVIII, Sebastián de Undino y

Gastelú, Capitán del Regimiento de Voluntarios de Caballería de

Milicias Diciplinadas de la ciudad de Mendoza, en su viaje de

retorno a Buenos Aires, por el camino de las postas en 1799 y

después de aclarar que entre la Posta de Santa Bárbara y la de

Punta de Agua distan 6 leguas, describe que "... en toda esta distancia que se compone de un

suelo muy llano y pelado solo se ven algunos algarrobos y

chañares cuando el camino se arrima al arroyo. La casa de la

posta fue en otro tiempo la más bien construida de toda la

carrera, pero en el día se va acercando a su ruina por no

repararse. Con todo conserva la mayor parte de sus piezas

construidas de ladrillo, con buena techumbre, puertas y

espacioso corredor. Inmediata se halla una capilla en buen

estado y una casa defendida por una fuerte estacada. No falta

que comer y a veces se encuentra pan. Esta estancia fue de los

ex jesuitas, y se llama de la Punta de Agua, porque hasta aquí

suele alcanzar la del arroyo de Tegua, bien que en años secos se

queda mucho más arriba".

Siguiendo su ruta hacia la Cañada de Lucas y

"... caminada media legua éntrase en un monte de

grandes algarrobos y chañares que tendrá como dos leguas de

travesía, es muy hermoso y hay sus lagunas a trechos que recogen

agua cuando llueve, luego se sale a campo limpio".

Ya en el siglo XIX, el banquero, filántropo y

viajero inglés de ascendencia suiza Peter Schmidtmeyer

(1772-1829) describe en su obra "Viaje a Chile a través de los

Andes" de 1820 que "... después de dejar Fraile Muerto y de viajar

otras setenta millas desde allí, llegamos a Punta de Agua, otra

pequeña aldea con una capilla, cuya casa de posta está en un

lugar retirado y consiste, como en muchos otros, en una pequeña

vivienda, que más parece rancho que casa, pero que tiene cerca

unas ruinas que indican la existencia anterior de un buen

edificio y que ahora sirve para cocinar y hacer funcionar allí

un telar. Al entrar en este rancho, nos impresionó el

porte de la esposa del maestro de posta, que no era solamente el

de una dama, sino de una gran señora de buen tono. Tenía una

silueta alta y elegante, bellos ojos y un semblante delicado,

con restos de una gran belleza. Más tarde se nos dijo que estos

atributos pertenecen a muchas de las mujeres de Córdoba, donde

ella había nacido. En verdad ya habíamos visto, entre el sexo

femenino del camino, una buena silueta, con bellos ojos y

rasgos, hermosos dientes, asomándose por entre la mugre de un

rancho, como si la naturaleza no permitiera que su obra más

bella permaneciera oculta bajo un vestido rústico y desaliñado;

un cabello desgreñado y un desaseo general. Pero aquí, pasamos

repentinamente de la vista a la belleza rústica a formas

elegantes y una apariencia que podría haber adornado un salón

europeo. Aquí vimos el algarrobo y las cochinillas con sus matas

cerca de la casa, cuyos dueños las amasaban en forma de torta

para teñir. Hacen ponchos y otros artículos para vestidos y

tapicería principalmente carpetas, que son muy parecidas a las

ricas alfombras inglesas y se usan para sentarse o acostarse en

ellas".

"Viaje a Chile a través de los Andes"

de Peter Schmidtmeyer con litografías de Agostino

Aglio

Al año siguiente, el ex Embajador británico en

Río de Janeiro Alexander Caldcleugh

(1795-1858) viajó por

el sur de Córdoba en la convulsionada época de las autonomías

provinciales.

El 4 de marzo de 1821, después de pasar una mala noche de truenos y

relámpagos en Cañada de Lucas, anotó en lo que será "Viajes

por América del Sur", que "... todo mejoró, la gente muy

honrada e industriosa, en la casa tejían mantas y fabricaban

jabón casero; también extraen el álcali de una planta que abunda

mucho en las cercanías; la quinoa o quimoa y también ataco; esta

planta tiene una flor amarilla y la queman cuando está verde,

obteniendo considerable provecho. Hasta Punta de Agua hicimos seis leguas

que, según mi baquiano, eran más de ocho, pasamos la cañada por

terrenos muy bajos encontrando montes de mimosas de escasa

vegetación. Cruzamos una arria de mulas procedente de San Juan

que conducía vinos para Buenos Aires y supimos por los arrieros

que los indios estaban a cierta distancia en dirección sur.

Atravesamos unos malezales cubiertos de flores muy fragantes y

llegamos a Punta de Agua en mejores condiciones. El agua era la

mejor que habíamos encontrado desde hacía tres días. El dueño de

casa era un hombre bien educado; nos sentamos a la mesa con la

familia y se nos sirvió carne asada y caldo. Aquí determiné

cambiar de régimen de vida y comer a mediodía como por la noche.

La yerba mate me había resultado muy tonificante y consumía

tanta como mi baqueano. Hay en este lugar una iglesia, pero no

se practica el culto por no tener cura".

Alexander Caldcleugh y su libro

"Viajes por América del Sur"

El viajero inglés Robert Proctor, comienza

el Capítulo I de su libro "Narraciones del Viaje por la

Cordillera de los Andes" informándonos que, "... el 8 de

diciembre de 1822, nos embarcamos en Gravessend a bordo del

Bergantín Cherub cargando 206 toneladas de mercaderías para

Buenos Aires".

El 20 de marzo de 1823, junto a su esposa, un niño, dos sirvientas y un

criado, parte hacia la lejana Lima en el Perú en un carretón

para las mujeres y una carretilla para los equipajes; forman parte de la expedición el correo y

varios peones.

Extraemos de su relato que "... esta tarde cruzamos una región boscosa,

antes incendiada en muchas millas, y los

troncos negros de los árboles hacían efecto muy fúnebre.

Después de la jornada más larga desde que dejamos Buenos Aires,

es decir setenta millas, llegamos a Punta de Agua [29 de

marzo de 1823], donde conseguimos buen hospedaje en lo

tocante a provisiones, pero nos vimos obligados a colgar una

frazada por falta de puerta en el cuarto. Como tenía los dientes

casi arrancados por los asados de capón flaco, comida que

parecía estirar cuerdas de guitarra que masticar carne, resolví

probar el hervido, una especie de caldo o sopa.

El país, el 30 y especialmente el 31,

presentaba aspecto muy salvaje y se levantaban por todo, cerros

rugosos con poquísimo verdor. A lo lejos veíamos la lista azul

de la Sierra de Córdoba".

Robert Proctor y su libro "Narraciones del Viaje por la

Cordillera de los Andes"

John Miers (1789-1879) era un londinense que amaba las

flores, longevo, apasionado botánico, prolijísimo dibujante,

observador sagaz y de una probidad científica sin

claudicaciones. En 1824, pasó por Punta de Agua y lo plasmó en

uno de los capítulos titulado "De Buenos Aires a Mendoza por el

camino de las postas". Del mismo extraemos que "... la posta de Punta de Agua se encuentra a

seis leguas de Cañada de Lucas; está situada en las afueras de

un pueblito, que se distingue de lejos por las torres de la

iglesia. El maestro de posta es un mezquino que, en vez de

satisfacer las necesidades del viajero, le prodiga su molesta

garrulidad y pomposidad; porque, si bien no es un viejo español,

tiene por lo menos alguna sangre europea en las venas lo que

eleva su autoimportancia varios grados por encima de los

nativos. Su rancho es miserable, mugriento, y los caballos que

provee de lo peor que darse pueda".

John Miers y su libro "Travels in Chile and La

Plata"

A

comienzo del año 1824, pasó por Punta del Agua la "Misión Muzi".

Fue José Ignacio Cienfuegos Arteaga (1762-1845) clérigo

domínico, Obispo de Concepción quien, en nombre del Gobierno,

solicitó a la Santa Sede, que nombrase un representante político

para Chile. El Sumo Pontífice Pío VII, nombró en 1822 a Monseñor

Juan Muzi como Vicario Apostólico de Chile y como compañero de

la Misión al canónico D. Juan María de los Condes de Mastai. La

extensa crónica de la Primera Misión Pontificia a Hispano

América fue escrita por el secretario de la misma, Abate

Giuseppe Sallusti y publicada con el nombre de "Misión

Apostólica de Juan Muzi en el Estado de Chile".

Lo singular es

que Giovanni María Mastai Ferretti (1792-1878), veintidós años

después de su paso por el lugar sería

consagrado, el 16 de junio de 1846, como Papa Pio IX desarrollando el pontificado más

largo de la historia.

En la "Breve Relación del viaje a Chile hecho

por el canónico Juan María Mastai Ferreti de Sinigaglia", tomamos la cita

referida a la zona que nos ocupa: "...

por la mañana del 25

[enero de 1824], día domingo, celebré misa

[en la posta de Arroyo San José] y se partió para Punta

de Agua, conjunto de 4 ó 5 chozas y posta, 32 leguas distante de

Córdoba y 11 de San José, de donde habíamos partido. Nos dijo la

mujer del maestro de posta que aquí se contaba la mitad del

camino de Buenos Aires a Mendoza. Muchas cosas, dijo, pues

[era] bastante habladora y tan curiosa que pretendía leer un

pliego que había [sido] dirigido a San José, o por mejor

decir, al Fraile Muerto, cuyo Párroco lo había expedido a San

José, de parte del Gobernador del Obispado y del Cabildo

[Eclesiástico] de Córdoba. En este [pliego o carta] se

felicita a Monseñor por su llegada, se expresan los mas bellos

sentimientos de adhesión a la Sede Apostólica y se daban a

Monseñor las facultades ...".

En una observación, aclara Sallusti, que no se

detuvieron en la siguiente posta de Cañada de Lucas, por

haberla encontrado "... muy mala e incapaz de habitación para

todos. El maestro de posta en Punta del Agua era un hermano del

señor canónico Vázquez, provisor y Vicario Capitular de Córdoba,

por lo cual fueron muy bien atendidos". Por la tarde, y después de recorrer 9 leguas

llegaron a la posta de Santa Bárbara.

Un par de meses después, el 20 de marzo de 1824, el

político, historiador y viajero norteamericano Samuel Greene

Arnold

(1821-1880) pasó por la Provincia de Córdoba y en su libro "Viaje por

América del Sur", dejó descriptas las mujeres y las costumbres

musicales de estas tierras: "... partimos a las 7 y ½ y llegamos a la

primera posta [Punta del Agua] a

4 leguas; a las 9, cruzando un territorio muy bonito, cubierto

de bellas mimosas, que parecían acacias con espinas y otras

muchas variedades. La posta tiene una linda arboleda, llena de

grandes bandadas de loros, cotorreando a todo lo que dan, y al

revolotear, presentan un aspecto brillante cuando volvían sus

espaldas al sol. Desayunamos en el coche con armadillo asado

frío que, sin el caparazón, se parece al pato asado y no se

diferencia mucho en el sabor. Comimos un casal con pan y

sandías, un alimento de primer orden en las pampas. Nos dieron

melones y manzanas silvestres y también nos acompaña una joven

muy bonita con quien mantuve una larga conversación. Recuerdo, que

es un verdadero picaflor, como lo llaman aquí; tocó la guitarra

y la cortejó animadamente durante 2 horas; luego partimos a las

11".

Samuel Greene Arnold y su libro

"Viaje por América del Sur"

Actual Capilla de Punta del Agua

Elba Andrea Romano de Gastaudo en su trabajo

"Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Punta del Agua”

para "Civitatis Mariae" dice que, en 1921, el Vicario

Capitular de la Arquidiócesis de Córdoba Obispo José Anselmo

Luque visitó la Capilla y fue entonces cuando recomendó a

la feligresía la conveniencia de la edificación de un nuevo

templo que fuese más amplio que el existente, sugiriendo que

arbitraran los medios para reunir los fondos necesarios para

poder encarar la construcción.

La población aceptó el reto y con mucho

sacrificio, a lo largo de siete años, lograron reunir un monto

de dinero como para comenzar la obra.

El proyecto fue realizado por el constructor Sr.

Juan Rosig, residente en Buenos Aires. Los planos fueron

aprobados por la Curia Diocesana en octubre de 1928.

El día 14 del mismo mes y año, se colocó la

piedra fundamental, dando así comienzo a la obra, en la que se

trabajará a lo largo de un año, al cabo del cual, deben

suspenderse los trabajos por falta de fondos.

El 1 de junio de 1935, el arzobispo de Córdoba

Monseñor Dr. Fermín Emilio Lafitte (1888-1959), visitó la obra,

asombrándose de sus dimensiones y del avance de la misma.

Exhortó a los presentes a redoblar esfuerzos para continuar con

los trabajos y ponerla en funciones.

Se formó una comisión de hombres, con el Párroco

Francisco de Santa Inés al frente, y organizaron una gran

colecta para poder recaudar más dinero para continuar con la

construcción.

Logrado ésto, se contrató al Sr. Alberto

Arzubialde como constructor de la obra. Las tareas se reanudaron

el 14 de junio de 1937 continuándose hasta la terminación del

templo dejándolo en condiciones para su inauguración.

Para las Fiestas Patronales del 6 de noviembre

de 1937, Monseñor Fermín Lafitte presidió el acto de

inauguración impartiendo la bendición al nuevo Templo Nuestra

Señora del Rosario de Punta del Agua.

Su arquitectura

El templo está ubicado en calle Padre Francisco

Askúnaga, en el corazón de la manzana y frente a la plaza San

Martín. Su frente, con orientación este-sureste, está a 33 m de

la línea municipal precedido por un espacioso jardín que oficia

de atrio.

La fachada principal es de carácter vertical,

resuelta en tres estratos. Cuatro pilastras lisas se desarrollan

desde piso hasta el nivel de culminación de fachada.

En el paño horizontal inferior se destacan tres

vanos ojivales, entre pilastras, siendo el central el menos

apuntado y con mayor ancho, jerarquizando el ingreso.

Una cornisa horizontal de bordes rectos, que se

extiende hasta el primer tramo de las fachadas laterales, separa

del paño medio, donde se plasmaron tres grandes ventanales

góticos que, a la hora de la ejecución, los vidrios seguramente

tonalizados, se reemplazaron por mampostería revocada,

obteniendo un resultado distinto al concebido.

En el paño superior asentado en una cornisa

igual a la anterior, que va a estar presente en toda la longitud

de las fachadas laterales, están los faldones que ocultan las

pendientes de los techos y en el eje de simetría, se improvisó

una espadaña con dos campanas, culminado en una gran cruz de

hormigón.

El proyecto del constructor Juan Rosij,

contemplaba la ejecución de una torre campanario con chapitel de

estilo gótico que llegaba a los 55 m de altura, verdadera

culminación visual del templo y símbolo de su acercamiento a

Dios. Por razones económicas no se pudo concretar.

Las fachadas laterales, donde el ladrillo quedó

a la vista, se presentan como un volumen horizontal desarrollado

en siete paños marcados por seis contrafuertes, encargados de

absorber los empujes de las bóvedas. En el nivel superior, bajo

la descarga de las aguas del techo, recorre toda la fachada una

cornisa que en los contrafuertes adopta una forma angular. En el centro de cada paño, salvo en

el anterior y

el posterior, en un nivel medio superior, se encuentran las

ventanas ojivales.

A la altura del testero, se observa el volumen

de las sacristías de menor altura que la nave, y sobre él, parte

del ábside y la bóveda de horno, ambas revocadas.

En la fachada posterior, un volumen horizontal

correspondiente a las sacristías tiene enclavado en su eje de

simetría, el volumen del camarín de la Virgen, revocado y blanco

sobre fondo de ladrillos a la vista. En un plano posterior,

parte del ábside con su correspondiente bóveda. Mas atrás, el

perfil de la nave con su ático culminando en cruz de hormigón.

Se ingresa al templo pasando por el nártex de

3,80 m de profundidad, cuyos muros registran arcos ojivales

ciegos, conteniendo el central la puerta batiente doble de

madera por la cual se accede primero, al soto coro y luego a la

magnífica nave única, de planta rectangular con ábside en el

testero., cuyas medidas son 31,20 m de largo y 10,10 m de ancho.

A los pies de la nave, del lado del evangelio,

una empinada escalera permite el acceso al coro alto el cual, a

través de tres vanos ojivales esta unido al ambiente, de uso

indefinido, generado sobre el nártex. Una ventana rectangular en

el muro de fachada, permite ingreso de iluminación al sector.

Los muros laterales están ritmados en cinco

tramos por columnas lisas de sección circular con basa y capitel

simplificado, capaz de contener los nervios que a él llegan.

Punto de gran atención es la bóveda de crucería

gótica que cubre la nave, compuesta de arcos ojivales que se

cruzan diagonalmente, arcos formeros entre tramos y los

perpiaños en muros, constituyendo el esqueleto de soporte de los

plementos que cierran la bóveda. Las claves están a una altura

de 15,37 m del solado que es de mosaicos calcáreos.

Las bóvedas están protegidas con estructura de

cabreadas y cubierta de chapa de zinc a dos aguas.

Los muros están tratados con almohadillado

corrido, y en cada tramo contienen las ventanas ojivales con

vidrios fijos de colores que dan al recinto una

tonalidad muy cálida.

Un desnivel de dos escalones y el comulgatorio

de mármol blanco, delimitan el presbiterio, de 6,07 m de

profundidad, donde se aloja el altar de líneas muy simples con

su Sagrario y Custodia. Flanqueado del lado del evangelio por la

imagen de la Virgen del Rosario, armoniosamente alhajada y del

lado de la epístola, dentro de una hermosa hornacina la antigua

imagen de la Virgen del Rosario “La Patrona”, proveniente de la

Capilla de los Vázquez.

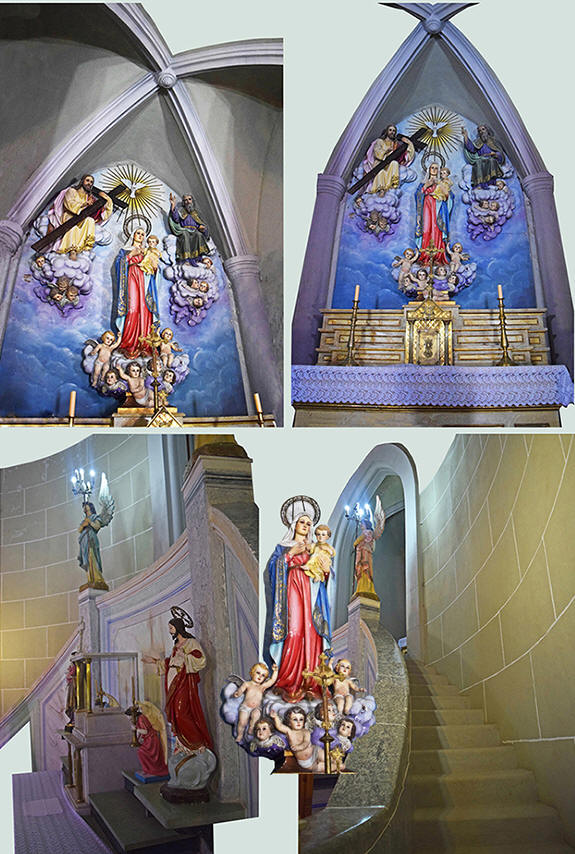

Sendas escaleras adosadas al ábside conducen al

colorido Camarín de la Virgen con el Niño, protegida por la

trilogía Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ambos lados del Presbiterio se accede a la

sacristía y contra sacristía de generosas dimensiones que se

encuentran vinculadas por un paso detrás del ábside y debajo del

Camarín de la Virgen.

El nuevo templo se terminó de construir hasta

donde los recursos lo permitieron, se habilitó y fue entonces,

cuando en la vieja y querida Capilla de los Vázquez, comenzó el

proceso de demolición.

Aún se preguntan en el pueblo: ¿Por qué la

demolieron? ¿Quién dio la orden de demolición? ¿No pensaron en

el valor patrimonial de ese bien?

Permítasenos ensayar una respuesta, en base a

las imágenes disponibles:

El “certificado de defunción” fue firmado

por varios actores:

-

Quien realizó el proyecto, constructor Sr. Juan Rosij, por

colocar el atrio del nuevo templo casi superpuesto a los

fondos de la capilla existente. Es probable que solo haya

cumplido premisas de diseño solicitadas por la comitente, a

pesar de disponer de una gran superficie de terreno.

-

La

Curia Diocesana, que aprobó los planos sin observaciones.

-

Quienes efectuaron el replanteo de obra, sin tomar la

decisión de reubicarla, para el caso de que se hubiera

querido mantener el antiguo templo.

Tal los acontecimientos, el ingreso al nuevo

templo exigía, indefectiblemente, la demolición del viejo.

Datos complementarios

Coordenadas geográficas:

Latitud: 30° 34'

32" Sur

Longitud: 64° 48'

40" Oeste

Altitud: 282 msnm

Fuentes de consulta:

-

AMIGORENA, Francisco Josef de: "DESCRIPCIÓN

DE LOS CAMINOS, PUEBLOS, LUGARES, QUE HAY DESDE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES A LA DE MENDOZA, EN EL MISMO REINO" -

Presentación de José Ignacio de Avellaneda- Cuadernos de

Historia Regional Nº11, Vol. IV, abril 1988 - División de

Historia del departamento de Ciencias Sociales de

Universidad Nacional de Luján (Eudeba).

-

ARNOLD, Samuel Greene: "Viaje por América del

Sur 1847-1848" - Editorial Emece. Buenos Aires, 1951.

-

BISCHOFF, Efrain U.: "Historia de los Pueblos

de Córdoba" – Junta Provincial de Historia de Córdoba,

Córdoba 2012.

-

BOSE, Walter B. L.: "Córdoba, centro de

comunicaciones Postales en las Provincias del Río de La

Plata" - Documento .pdf (Consultado 11/12/2021).

-

CALDCLOUGH, Alexander: "Viajes por América

del Sur" - Buenos Aires, 1943.

-

DI STEFANO, Roberto: "Del Estado a la

Iglesia: la expropiación del patronato laico de Punta del

Agua" – Revista Reflexâo, vol.40, e 194632 - Pontifícia

Universidae Católica de Campiñas, Brasil (Fecha de consulta:

1 de diciembre de 2021).

-

GOMEZ FERREIRA, Avelino Ignacio, S.J.:

"Viajeros Pontificios al Río de La Plata y Chile

(1823-1825): La Primera Misión Pontificia a Hispano-América

relatada por sus Protagonistas" - Gobierno de la

Provincia. Córdoba, 1970.

-

GONZALEZ RODRIGEZ, Adolfo Luis: "La pérdida

de la propiedad indígena. El caso Córdoba, 1573" -1700.

Anuario de Estudios Americanistas, 1990.

-

Google Earth

-

HAENKE, Tadeo: "Viaje por el Virreinato del

Río de la Plata" - Buenos Aires, 1943.

-

HERRANZ, Gustavo: "Una vida tricentenaria

cargada de milagros" – Diario La Voz del Interior. Nota

208505-1 - Córdoba, 9 de diciembre de 2003.

-

MIERS, John: "Viaje al Plata 1819 – 1824"

- Editor Solar/Hachette, Buenos Aires, 1968.

-

PROCTOR, Roberto: "Narraciones del Viaje por

la Cordillera de los Andes y Residencia en Lima y otras

partes el Perú en los años 1823 y 1824" – Talleres

Gráficos Argentinos L. J. Rosso. Buenos Aires, 1920.

-

Revista "Caras y Caretas": N°779 del 06 de setiembre

de 1913 - Biblioteca Nacional de España.

-

RÍO Manuel: "Historia Argentina, La Iglesia,

su historia y sus relaciones con el Estado (1810-1928)"

- Tomo V - Plaza y Janés S.A. Buenos Aires, 1968.

-

ROMANO DE GASTAUDO, Elba Andrea: "Parroquia

Nuestra Señora del Rosario de Punta del Agua" –

CIVITATIS MARIAE, Galeón Editorial. Córdoba, 2008.

-

SEGRETI, Carlos S. A.: "Córdoba ciudad y

Provincia (siglos XVI – XX)" - Junta Provincial de

Historia de Córdoba, Córdoba, 1973.

-

SCHMIDTMEYER, Peter: "Viaje a Chile a través

de los Andes" - Editorial Claridad. Buenos Aires, 1947.

-

UNDIANO Y GASTELÚ, Sebastián de: "Itinerario

de Mendoza a Buenos Aires por el camino de las postas

escrito en Mendoza en 1799" - Sociedad de Historia

Argentina, Anuario de Historia Argentina. Buenos Aires,

1941.

-

VÁZQUEZ AVILA, Arturo J.: "Capilla de los

Vázquez" - Quiendestiende Blogs. (Fecha de consulta: 15

de diciembre de 2021)

-

Agradecemos al Sr. Humberto Caffaratto y Sra.; al

Dr. Gustavo Orgaz; a la Sra. Elba A Romano de Gastaudo y al

Sr. Presidente Comunal Daniel Cabrera, por las atenciones

prestadas y la información brindada para este trabajo.

|