|

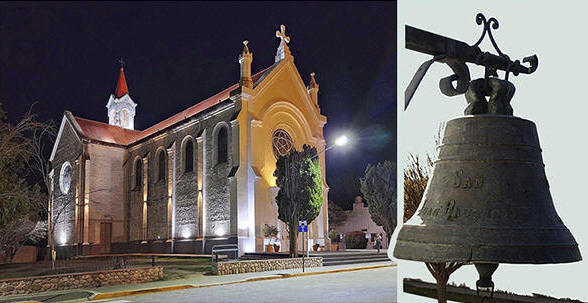

SAN

JUAN BAUTISTA

Foto de Lucio Grinspan

Permitamos a Don Ernesto Castellano que,

desde su libro "Tradiciones del Oeste Cordobés", nos

haga una introducción a la transerrana Villa, conocida como:

LACZA, en lengua kâmîare

ÑOÑO, en lengua quichua

NONO, en lengua española

|

"Histórica

Villa de Nono, encrucijada de los antiguos caminos del

oeste. Asentada sobre una colina dominante que rodean

campos de labranza como las villas castellanas. Cuando

la dominación indígena, fue zona de cultivo, poblada y

próspera, los cerros 'Nono' y 'Nonito' le dieron nombre

y a su vez ellos llaman 'Lascha' en homenaje al famoso

cacique. Los conquistadores y aventureros acamparon

siempre en ella. Fue también posesión importante de

jesuitas y figura en el inventario de la expulsión

ordenada por Carlos III. Después ha sido centro de

luchas de la argentinidad. Al atardecer, hoy como ayer,

ascienden a la Villa trabajadores, jinetes, carros,

ganado, igual que en las villas españolas. Rodeada de

ríos, en las mañanas levanta un vapor blanco en el

contorno, humo, niebla, sueño, que se retira después

hacia las montañas.

Histórica Villa, centinela del valle,

que sirvió de atalaya al cacique Lascha, a los capitanes

de la conquista, a los conquistadores de Loyola, al jefe

a arribeños Juan Bautista Bustos, a Facundo, héroe

estupendo de los llanos y al general Paz, jinete en su

caballo de guerra en la colina, prócer que soñaba con

ejércitos enemigos para vencerlos en admirables y

complicadas batallas. Nono: indígena, española,

jesuítica, apasionada". |

Al promediar el siglo XVI y antes de que

llegaran los conquistadores españoles, el valle estaba

en manos de los naturales comechingones. Serán ellos quienes verán

pasar a los intrusos desconocidos sin saber que una nueva etapa

se iniciaba para su existencia.

En 1528, por orden de Sebastián Gaboto, a pie y

acompañado por cuatro hombres, el capitán Francisco César partió

del Fuerte de Sancti Espiritus asentado sobre las márgenes del

Río Paraná. Su misión era investigar las tierras del interior y

volver tras cuatro meses con los informes relevados.

Las apreciaciones hechas por varios

historiadores sobre esta expedición, no coinciden entre sí. Lo

que realmente César y sus compañeros propiciaron, fue la leyenda

de la mítica Ciudad de los Césares abarrotada de oro y plata.

En 1551, Francisco de Villagra (1511-1563)

transitó por la región durante su regreso a Chile.

Dice Antonio Serrano que, en 1573, "... el

Capitán Hernán Mejía Mirabal (1531-1596) pasó por este valle,

estuvo con su numerosa comitiva de caballeros y larga tropa de

carretas, en el pueblo de Nono".

Monseñor Pablo Cabrera asegura que "Uasaca

Campichira" es el nombre primigenio del pueblo de indios de

Nono y que "... sus dominios se extendían al oeste, hasta el

río Grande que corre al pie de las sierras".

Las tierras de Nono y Tilahenén, junto a una

serie de dilatados parajes, fueron otorgadas en merced por el

gobernador del Tucumán (1595-1600) Pedro Mercado de Peñalosa y

Ronquillo, al Escribano Público y de Cabildo Juan Nieto, el 26

de octubre de 1598.

Comprendía los parajes de Canchisaca o

Chaquinchona, Pisiscara o Altaptina, Paha, Tilahenén, Saconda y

otros más. Con las encomiendas de sus indios: Tinquinas, Lueza,

Sacondo, Tilahenén, Pacha, Pisiscara y Canchisaca. [A.H.P.C.

Escrib. II, Leg. 6, Exp. II, año 1688]

Cuando Nieto recibió legalmente estas tierras

que ya eran de su posesión, pasó a ser su primer encomendero; es

probable que, en tal condición, haya reducido a los aborígenes

de aquellas comarcas y la resultante reducción, bien pudo ser

Nono.

Primeras Mercedes cercanas a Nono (autoría de

Víctor Barrionuevo Imposti)

Dice Barrionuevo Imposti que cuando Juan Nieto murió, en 1609,

heredó aquellas tierras su esposa doña Estefanía de Castañeda.

Tres años después, se casó con el Escribano Alonso Nieto y

Herrera (1574-1664), el que sobrevivió a su primera esposa,

fallecida en 1623 y a su segunda esposa, Juana Solís de

Benavente. A esta altura de su vida, viudo por segunda vez y sin

descendencia, resolvió ingresar a la Compañía de Jesús como

"Hermano Coadjutor y Bienhechor de la Orden", entregando todos

sus bienes a los jesuitas, en julio de 1643. Durante 21 años, permaneció en

dicha Congregación hasta su falleciendo nonagenario.

En lo que se refiere a la encomienda de los aborígenes de Nono,

es probable que la gozara la esposa de Juan Nieto "en segunda vida"

o sea en

carácter de primera sucesora. Se sabe

que, en el siglo XVII, también estuvo en manos del capitán y

teniente gobernador de Córdoba Juan

de Tejeda Miraval (1575-1628).

En 1667 la Compañía promovió una sumaria información tendiente a

determinar los límites de sus propiedades ya que numerosos

intrusos hacían uso de ellas, principalmente, en la tala de los

montes. Uno de los testigos fue José Quevedo, dueño de

Quisquisacate y de El Portezuelo quien, con "... toda claridad",

determinó los límites del paraje de Nono; pues él "... conoce de

más de cincuenta años a esta parte el sitio nombrado" y

además, "...

por aver visto la havitación que ocuparon dichos indios, sabe

que están dichas servidas por dos ríos, en el dicho valle, en

medio de los cuales esta el dicho Pueblo de Nono, es a saver que

de la parte del norte la siñe el río que vaja de la Sierra

Grande y entra en el otro río mayor que baja de hacia Panaholma

y de la parte del sur, otro río que baja de la misma Sierra

Grande y entra en el otro río grande citado. Los cuales dichos

ríos que sirven al pueblo de Nono corren de Oriente a poniente

entrando en el dicho río Grande. Y estos dos ríos son linderos

de las tierras de este título porque en la una parte y en la

otra tiene el testigo dos estancias de ganado". [A.H.P.C. Escrib.

II, Leg.6, Exp. 11, año 1688]

Los aborígenes del valle transerrano no dejaron de asumir

actitudes de resistencia ante sus nuevos amos.

A lo largo de la historia de Nono se percibe el denodado afán

por sobrevivir de la raza vencida, luchando año tras año, en

defensa de sus tierras ante el avance imparable de los blancos

con sus abusos desmedidos.

Dice el coronel Aníbal Montes que, el procedimiento de las

reducciones desalojó a los naturales de sus tierras,

posibilitando la creación de las estancias y contribuyendo a su

paulatino exterminio. Ya en la mitad del siglo XVII, muchas de

tales reducciones donde otrora "... había iglesias, curas y pobleros

españoles, estaban en ruinas, viéndose solamente tapias

destruídas pero indios ninguno".

En 1688, los aborígenes de Nono fueron empadronados por Clemente

Baigorria para luego, ser traslados a la reducción de Soto. Los

naturales se resistieron ante medida tan injusta y el gobernador

del Tucumán Tomás Félix de Argandoña (1686-1690) estimó justa

la resistencia y denegó el traslado sin orden superior, por lo

que el pueblo de Nono conservó su lugar.

En 1689, Ana María Bustos y Albornoz, viuda del capitán Gregorio

Díaz Gómez que había muerto el año anterior y la Compañía de Jesús,

llegan a un acuerdo respecto a las Mercedes que poseían "... las quales han confundido el transcurso del tiempo en los nombres,

por cuia causa se podían seguir y se seguían muchos pleitos y

litixios".

Al año siguiente, fallece Ana María Bustos y Albornoz y el

gobernador Tomás de Argandoña concede la encomienda vacante de

Nono al general Fernando Salguero, haciéndose cargo de la misma

en 1695. Su hijo Pedro Salguero la heredó en 1708; será él quien

la aprovecha hasta circa 1740 como

último encomendero de Nono.

Las tierras ubicadas al sur del Río Nono, en 1689, fueron

estregadas al general Bartolomé Olmedo, quien se instaló a una

cuadra y media del pueblo aborigen. Esto desató una ola de

conflictos referidos a los presuntos derechos sobre la tierra.

Si bien los Olmedo mostraban sus títulos, los aborígenes no

aceptaban estos deslindes tan cercanos, ya que una ordenanza

real determinaba que "... dentro de legua y media que debe tener el

pueblo a todos los vientos, no se permita población de españoles

para evitar, por ese medio, las extorsiones de esos pobres

miserables indios". [A.H.P.C. Escrib. II, Leg. 26, Exp.1,

año1756]

La Real Audiencia de Charcas estaba a más de 350 leguas de

distancia y varios meses de marcha; para allá partieron el

cacique Felipe Socolín y cinco aborígenes de su pueblo para

defender la causa. Fueron escuchados y obtuvieron fallo

favorable en auto del presidente Francisco Pimentel y Sotomayor

que,

en 1721, mandaba devolverles sus tierras a los naturales de

Nono. En 1728, el fallo fue ratificado.

En ese momento era

cacique del Pueblo de Nono, Diego Salcedo a quien le tocará

seguir defendiendo a su pueblo en los enojosos litigios que

perdurarán por muchos años.

En 1751, se dirige al Rey de España Fernando VI (1713-1759)

solicitándole su intervención para cesar con los atropellos de los

usurpadores Olmedo que les hacían la vida imposible en sus

propias tierras. (Acceder al

documento)

El mismo año, los aborígenes fueron conminados a desocupar las

tierras reclamadas por Olmedo, so pena de doscientos azotes. El

Cacique junto al Protector de Naturales de Córdoba perseveraron

reclamando lo que por ley les correspondía, es decir una legua y

media a todos los vientos. El expediente se hizo extremadamente

voluminoso y se extendió por varios años. En 1757, se solicitó

la mensura del Pueblo y se determinaron los límites del mismo,

tomando a la capilla como centro de las medidas.

En 1785, el marqués de Sobre Monte mandó levantar un censo de la

población aborigen de los nueve pueblos que quedaban en la

jurisdicción cordobesa. En Nono se censaron cincuenta aborígenes

en edad de pagar tributo real (18 a 50 años).

Al dejar el gobierno de Córdoba en manos de su sucesor, el

marqués de Sobre Monte, en 1797, elaboró un largo y minucioso

documento, que llamó "Relación del Estado actual de la

Provincia-Municipio de Córdoba".

Sobre Nono, expresaba lo

siguiente: "En el partido de Traslasierra, en el parage llamado Nono, de

suma fertilidad y hermosura, se trata de otra reducción en el

sobrante de terreno que pueden tener los Indios tributarios del

pueblo de este nombre y se mandó presentar al cacique con los

papeles de propiedad; pero por la rusticidad de éstos y otras

causas que han intervenido, aún no se ha resuelto el deslinde,

está comisionado el juez Don Francisco Javier Barbosa, de

acuerdo con el Cura Vicario de Sn Javier, á cuya parroquia

pertenece el Dr. Don Agustín Álvarez; no habiendo duda que se

encontrarán pobladores voluntarios atraídos por la bondad de

aquel suelo".

El cacique Salcedo presento una vez más, en defensa de los

suyos, su "... clamor y quexa amorosa" haciendo saber a Su Señoría

las "... mil extorsiones y bexaciones" sufridas por el pueblo

frente a los vecinos blancos. Dice en uno de sus escritos que,

"... a no ser la devoción que tengo al Señor San Juan y haberle

fabricado a mi costa y mención una capillita, ... me saliera de

dicho pueblo".

Nono, pueblo Afroindígena (1740-1840).

El profesor Rodrigo Oscar Navarro Akiki ha

efectuado un meduloso estudio sobre el fenómeno de

africanización producido, en el período mencionado, en el pueblo

de Nono. Compartimos un resumen del mismo, publicado por el

Repositorio Digital de la Universidad Nacional de Córdoba.

Según el investigador, "...

en la época colonial, el sur del Virreinato del Perú y posterior

Virreinato del Río de La Plata era una región no esclavista,

pero con presencia de muchos esclavizados traídos del continente

africano. Desde el puerto de Buenos Aires hasta las minas de

Potosí, el Camino Real permitía llevar mercancías de todo tipo a

todas las ciudades a su paso y a todas sus campañas, de esa

manera llegaron estos hombres y mujeres a Córdoba, la que era un

importante centro de comercialización de esclavos y era allí,

donde varios vecinos de esta ciudad tenían tierras en

Traslasierra".

En particular a la población que nos ocupa, el

estudioso consigna que "... Nono, gracias a la Ordenanza de

Alfaro de 1612, se mantuvo como 'Pueblo de Indios' con tierras

comunitarias respetadas para este pueblo y así se conservó hasta

principios de siglo XIX. Las epidemias traídas de Europa

diezmaron la población aborigen y el tráfico de esclavos tuvo

sus mayores números en la segunda mitad del siglo XVIII. Si bien

en Traslasierra hay presencia de esclavizados desde el siglo XVI,

desde 1740 podemos evidenciar un aumento exponencial de su

presencia en los censos. Para explicar este aumento de

afrodescendencia en Nono tenemos varios factores: tráfico y

comercialización de esclavos en estancias transerranas, la fuga

de esclavizados a la escarpada geografía de las sierras de

Córdoba, la deserción de los ejércitos en la guerra de

independencia, las guerras civiles y la mestización como método

de liberación para los hijos de esclavizados y de evasión

impositiva para los Pueblos de Indios".

|

Los sucesivos Censos nos dan una valiosa

información sobre los porcentajes de afrodescendientes

en Nono:

Censo de 1740: 4%

Censos de 1779 y 1785: 30%

Censo de 1813 (poco fiable): más de 20%

Censo de Milicias de 1819: 80%

Censo de 1840: 90%

Censo de Niños de 1889: 80%

|

|

Navarro Akiki concluye que "... esta realidad

hizo que se perdiera, antes de 1819 y progresivamente, la

condición de 'Pueblo de Indios' pasando a ser un pueblo

campesino criollo como los demás en el valle. Se puede decir que

la influencia afro llevó a la transformación de Nono de un

'Pueblo de Indios' a un 'Pueblo Afroindígena', con una economía

social basada en el campesinado. Esto evidencia la gran

influencia que tuvo lo afro en esta localidad en particular y en

Traslasierra en general, siendo un factor en nuestra historia

que no debemos dejar de lado para poder comprender nuestros

orígenes".

Antecedentes de la iglesia.

En el mismo año en que Juan Nieto recibe las

tierras se construyó un templo. Según documentación de 1753,

"... la capilla de la fundación" de Nono es "... de los

años de mil quinientos noventa y ocho hecha paredes de tapial de

tierra del zerro". [A.H.P.C. Escrib 1, Leg.

317, Exp. 6, año 1753]

Sobre los muros de esta "capilla de la

fundación" se reedificó, entre 1718 y 1749, un nuevo templo.

Fue el "Curaca y Gobernador de Nono" Diego Salcedo quien,

en un informe de 1751, declara haber "... fabricado a mi

costa y mención una capillita con toda la decencia que puede mi

devoción asiendornamentos como en binageras de platta, calis,

patterna y todo lo demás necesario para la celebración de la

misa". [A.H.P.C. Escrib. 1, Leg. 317, Exp. 6, año 1753]

En 1769, estando por morir la aborigen Francisca

Correa, deja " ... ciento cincuenta yeguas para que se vendan

y con la plata se trabaje la capillita de San Juan". No

quedó documentado si se trató de una reconstrucción o una simple

refacción, pero quedo señalado el nombre de una benefactora.

La Capilla de San Juan Bautista de Nono

participó, a fines del siglo XVIII, en las actividades del nuevo

Curato de San Javier. [A.H.P.C. Escrib. 1, Leg.

365, exp. 1, año 1769]

Fue en 1830 cuando descendientes de Antonio

Moreno, donaron los terrenos donde se funda el pueblo, que

incluía el terreno para la capilla.

Consultando a Víctor Barrionuevo Imposti,

pudimos observar que en 1842 se inició la construcción de una

nueva Capilla, gracias al concurso de la señora Rosa Ahumada

quien, "... con el mayor sacrificio, había pasado albañiles

carpinteros con la precisa condición de no comprometerse con

nadie hasta la conclusión de la obra y que debían comparecer en

el acto de ser llamados". Al año siguiente, la falta de

recursos hizo que el trabajo se paralizara "... quedando las

murallas de cuatro varas de altura".

El oratorio que, hasta el momento, estaba

funcionando, fue cerrado por orden del Provisor del Obispado;

unos opinaban que se debió a la poca capacidad; otros, en

cambio, decían que era para que el vecindario se ocupara de

seguir con la obra de la capilla.

Ante el pedido formulado por el Comandante del

Departamento, el Gobierno de Córdoba solicitó a las autoridades

eclesiásticas la reapertura del oratorio. En tal virtud, se

autorizó su funcionamiento hasta 1844.

Para ese entonces el oratorio ya no podría ser

funcional por lo que los vecinos decidieron continuar la obra de

la Capilla "… movidos puramente del mal que resulta y se

pierde lo edificado hasta aquí".

Los trabajos comenzaron con gran esfuerzo y se

desarrollaban normalmente hasta que se requirieron los servicios

del maestro carpintero Manuel Funes "... para que llene el

compromiso de la madera de la capilla", pero le es imposible

cumplir ya que estaba realizando trabajos para el Comandante. El

Juez lo manda arrestar para que termine con la capilla; el

Comandante le ordena quedarse para que concluya con su trabajo,

generando un conflicto que requirió la intervención del

Gobernador de Córdoba, Manuel "Quebracho" López (1780-1860). [OLMEDO

al Gobierno, Nono, 23 de agosto y 6 de septiembre de 1842 -

Citado por V. Barrionuevo Imposti]

Tratando de aportar a la solución de los

problemas de fondos, el Juez Pedáneo don Macedonio Moreno, en

septiembre de 1853, le solicita al gobernador Alejo Carmen

Guzmán (1852-1855) le concediese algunos vacunos mostrengos de

la Pedanía de Nono "... para ayudarse con esto a la reforma

que proyectaba hacer en la Capilla de Nono". Respaldando la

petición, el Juez de Alzada informa sobre el estado de la obra

asegurando que, "... la capilla de Nono, necesita compostura

formal porque han fallado algunas maderas que son escasas en

aquel punto y hasta las murallas se han abierto en algunas

partes, los cimientos están corroídos por el salitre y se

precisa una calzadura de piedra y cal".

|

|

El Cura Brochero toma intervención en 1874,

preocupado por la

situación de la capilla y viendo que la utilización de

materiales poco resistentes generaba una obra de corta duración.

El 7 de agosto de 1883 se termina la reconstrucción de la

sacristía. La capilla restaurada se habilita el 27 de noviembre

de 1897 y se le coloca la campana en septiembre de 1903.

Fue don Vicente de Castro quien donó el terreno

para la casa parroquial más un aporte de 20.000 pesos para construir la actual

iglesia, en el mismo lugar de la ruinosa, gracias a la donación

de la sucesión de don Antonio Moreno.

|

|

En noviembre de 1914, el obispo de Córdoba Zenón

Bustos y Ferreyra (1850-1925), bendijo la piedra fundamental y

el mismo día se constituyó la comisión encargada de la obra,

formada por el Cura Pbro. Domingo Acevedo, don Guillermo Molina

y Ramón Funes Garay.

Vicente de Castro y Juan Manito, estuvieron al

frente de los trabajos de la capilla hasta su habilitación. Fue

librada al culto en 1915 y bendecida por el Obispo Auxiliar de

Córdoba Inocencio Dávila y Matos (1874-1930) el 18 de enero de

1925. La ceremonia contó con la presencia del Obispo Auxiliar de

Paraná Monseñor Nicolás De Carlo (1882-1951) y numerosos

sacerdotes.

Los festejos se desarrollaron durante los días

17, 18 y 19 de enero con la participación de todo el pueblo,

constituyéndose en un acontecimiento imborrable, reflejado en

las páginas del diario "Los Principios" de la ciudad de

Córdoba. (Acceda

al artículo) |

Vicente de Castro |

En cuanto a la autoría del proyecto por parte

del arquitecto presbítero salesiano

Ernesto Vespignani (1861-1925) que está referida en algunas

notas en la Web, no hemos logrado determinar la fuente de dicha

aseveración; razón por la cual, hemos recurrido al profesor e

historiador Juan Antonio Lázara, autor del libro "Ernesto

Vespignani y la arquitectura sagrada".

|

Como idóneo

investigador de la vida y obra del aludido arquitecto, nadie

mejor que él para responder a este interrogante.

Según sus propias palabras de fines de octubre

de 2023, "... en relación a la parroquia de Nono, nunca leí en

ninguna memoria ni listado ni nada, que se le pueda atribuir al

padre E. Vespignani ni tampoco me parece que tenga relación con

su modo de proyectar. No obstante, nunca se sabe, si aparece

algún documento o plano que lo acredite se debería agregar al

listado, pero en mi modesta opinión ni su envolvente ni su

espacio interior me dan indicios que pueda pertenecer al

referido".

Además, el Profesor agregó que, "... el único punto

de conexión que veo es el del benefactor Vicente Castro

o Vicente de Castro que colaboró con obras del colegio

San Pío X de Córdoba capital en las dos primeras décadas

del siglo XX estando aún en vida Ernesto Vespignani". |

Hemos seguido investigado sobre el tema, ya que

nos preocupaba que existieran adjudicaciones de autoría sin el

debido sustento y no

encontramos documentación al respecto. Analizada la obra del

arquitecto y luego de hacer la comparación con la Capilla Santa

Brígida del Colegio homónimo sita en el barrio Caballito de CABA

obra diseñada y dirigida por E. Vespignani y construída un año

antes que la San Juan Bautista de Nono y a pesar que, hasta

ahora, no se han hallado antecedentes en la Oficina Técnica

Salesiana; podemos afirmar que el templo de Nono, también, fue

diseñado por el arquitecto presbítero salesiano

Ernesto Vespignani.

Si bien no conocemos la documentación gráfica,

todos los elementos integrantes del imafronte son equivalentes.

Ocurre lo mismo con el de la Capilla interior del Colegio

Salesiano de la localidad de Bernal, Pcia. de Buenos

Aires. Además, el ornamento del portal de ingreso es de idéntica

factura que el del Santuario Sagrado Corazón de

Colonia Vignaud,

también de Vespignani.

El interior es más importante en Santa Brígida;

la razón puede deberse al lugar de emplazamiento, a la capacidad

de fondos de los comitentes y al posible reemplazo, en obra, de

elementos de difícil ejecución para la escasa disponibilidad de

mano de obra calificada en la pequeña villa transerrana de

principios del siglo XX.

De izquierda a derecha: Capilla Santa Brígida

(Caballito - CABA); Iglesia San Juan Bautista (Nono - Córdoba)

y Capilla del Colegio Salesiano (Bernal - Buenos

Aires)

El sello, la impronta inconfundible de Vespignani,

está en la inusual ubicación de la torre campanario, sobre el

presbiterio, siendo ambas de exacto diseño. Estimamos, que en el

área que abarca nuestro estudio, esta ubicación es única.

Foto de 1930 de la Iglesia San Juan Bautista

(Nono - Córdoba) y Capilla Santa Brígida (Caballito - CABA)

Por todo lo expresado, el espíritu del trascendente legado del

Arquitecto Presbítero Salesiano Ernesto

Vespignani está presente en la Capilla San Juan Bautista de

Nono, pero para aseverar que es el autor del proyecto, es

necesario contar con la documentación respaldatoria que así lo

demuestre.

Por tanto, amerita seguir investigando.

Para mediados del siglo XX y en explícita

contradicción con la grandeza de la obra de la Iglesia de San

Juan Bautista, el pueblo expone una pobreza y postergación que

se hace crudamente evidente en una fotografía de 1948 rescatada

por el trabajo de Roberto Navarro Akiki.

Arquitectura de la iglesia.

La Iglesia de San Juan Bautista de la localidad

de Nono se yergue en la esquina de las calles Remedios de

Escalada y Vicente Castro, frente a la Plaza General San Martín.

Esta retirada de la línea municipal, generando la explanada del

atrio tres escalones más arriba que el nivel de vereda,

jerarquizando la entrada. En Imágenes antiguas se observa un

pretil de mampostería y rejas de hierro, el cual fue retirado. La fachada orientada al este-sudeste es

simétrica con una composición ascensional, resuelta en un

eclecticismo arquitectónico con algún atisbo de estilo neomedievalismo italiano propio del Arq. Vespignani.

El portal de ingreso esta jerarquizado con una

ornamentación formada por columnas pedestales con basamento de

igual altura que el zócalo que rodea el perímetro del templo,

fuste circular y capitel, sobre el que se asienta un volumen

calado con forma circular y terminado con un tímpano con moldura

y cruz en la cúspide.

Sobre esta composición se aloja un vitral

policromado de 3 m de diámetro (en reemplazo del clásico rosetón

del arte gótico). La ornamentación del portal y el vitral están

asentados en un plano rehundido del imafronte que en la parte

superior es la cuerda de un arco y a la altura de la base del

vitral se ensancha acercándose a las gruesas pilastras que

limitan la fachada, las cuales se engrosan de arriba hacia

abajo, en tres estratos, con chaflanes.

En el hastial con tímpano moldurado, en sus

extremos horizontales se asientan dos pináculos de considerable

altura. En la cúspide, sobre acrotera, la cruz griega de brazos

iguales.

En las fachadas laterales, desde el frente hacia

el testero, comienza con una pilastra igual a la del borde del

imafronte. Los paramentos están terminados con revoque

bolseado, ritmado en cuatro tramos por las pilastras a modo de

contrafuertes, entre las que encuentran las ventanas con arco de

medio punto situadas en el nivel superior. En la cara del

transepto las pilastras de borde son iguales a las del imafronte,

destacándose en este plano el hastial con molduras y el vitral

policromado.

Fachada lateral sur: a izquierda, vista desde el

lado anterior de la Iglesia y a derecha, vista desde el frente

Fachada lateral sur, vitral y ventanas

La habitual arquitectura religiosa remite a una imagen donde las fachadas

comulgan con

la torre o torres campanario; en el caso de este templo, la

diferencia distintiva radica en la inusual y original ubicación

de su torre campanario sobre el presbiterio, desde la línea del

crucero y el comienzo del ábside. La misma, es de sección cuadrada con

aberturas con arco de medio punto y sendos tímpanos sobre

ellas. Las cuatro esquinas alojan columnas de fuste circular

rehundidas. Culmina con un chapitel piramidal en chapa de zinc

que remata en la cruz de hierro forjado.

|

El templo fue resuelto con una planta en cruz

latina con su brazo mayor de 34,92 m y un ancho de 7,76 m entre

pilastras; ampliándose a 9,69 m, en el plano de los muros de las

arcadas ciegas.

El transepto tiene una longitud de 20,00 m y un

ancho de 9,05 m. Todo el conjunto está techado con una estructura

a dos aguas recubierta con chapas de zinc.

(A derecha: Foto de Nahuel Haedo

intervenida digitalmente) |

|

Traspuesto el portal de ingreso metálico de dos

hojas batientes con ocho tableros se ha instalado una puerta

cancel de metal y vidrio, como elemento aislante de la

influencia de la calle.

Ambos paramentos laterales están constituidos

por arcadas ciegas en cuatro tramos. Las columnas que tiene basa

y capitel, se destacan por haber sido tratadas en color

contrastante.

A los 7,30 m de altura, sobre una cornisa, que

recorre todos los muros templo, se asientan cuatro ventanas de

gran tamaño, terminadas en arco de medio punto, con vidrios

repartidos de colores proporcionando una buena iluminación al

ambiente. Las ventanas están bordeadas con moldura en su

círculo superior las que se ligan con el resto, en tramos

horizontales.

Sobre este conjunto se desarrolla la imposta

sobre la que se apoya el cielorraso casetonado que, terminado en

color gris, se extiende a 12,66 m del nivel del piso otorgando

unidad a la composición.

En los muros que se encuentran en las dos

esquinas del crucero se construyeron dos gruesas columnas planas

con su capitel integrado a la imposta.

En los muros laterales del transepto, en su

centro, sobre la cornisa, se aplicaron sendos vitrales

policromados de 3 m de diámetro. Puertas de dos hojas batientes

comunican este sector con los patios laterales. En el transepto, a la izquierda del altar mayor

está el altar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.

Del lado del presbiterio, que cierra en el

testero con ábside y cúpula media naranja, hay una sola columna

por lado; entre las cuales, un muro en arco de medio punto, cuyo

contorno se repite a corta distancia, ha generado una bóveda de

cañón corrido, revestida con el mismo material del cielorraso.

Esta composición enmarca el dorado altar.

El retablo mayor está compuesto por tres calles

que nacen de la predela, siendo las laterales compuestas por un

par de columnas de fuste circular con capitel corintio

sosteniendo un arquitrabe, todo ello enmarcando la hornacina

donde se alojan las imágenes de San José y el Niño del lado del

lado de la epístola y Nuestra Señora del Carmen del lado del

evangelio. La calle central que en su ático muy elaborado

culmina con un crucifijo, tiene un volumen en arco de medio

punto asentado en las arquivoltas laterales , sobre la hornacina

que aloja la imagen del santo patrono San Juan Bautista. El

altar está trabajado en oro bruñido y las imágenes son de

factura europea.

El altar mayor fue donado por Vicente de Castro en

memoria de su esposa Doña Adela Roca. Fue transportado, a lomo

de mula, desde la localidad de Villa de Soto, y posteriormente

ensamblado dentro del templo.

|

|

"Para Vicente de Castro, quien guiado por una

cristiana piedad, construyó este templo desde

los cimientos.

Muy agradecidos y en prenda para la posteridad

de tanta generosidad, los habitantes de Nono

celebramos con corazón alegre, el fausto de este

monumento, 18 de enero de 1925".

(Tradujo: Osvaldo Po S. J.)

|

Datos complementarios.

-

Fiestas Patronales - Conmemoración del martirio de

San Juan Bautista.

Cada 29 de agosto la Iglesia Católica conmemora el martirio de

San Juan Bautista, el gran precursor del nacimiento, la

predicación y la muerte de Jesucristo. Juan, primo del Señor,

fue condenado a muerte por haber anunciado la verdad y

denunciado aquellas conductas del pueblo de Israel que ofendían

a Dios. San Juan Bautista es el único santo al que se le celebra

tanto su nacimiento (24 de junio) como su muerte (29 de agosto),

acontecida por medio del martirio.

-

Patrimonio Cultural y Natural de Nono.

El 22 de septiembre de 2017 la Municipalidad de Nono dicta

la

Ordenanza 981/2017 por la que declara "Patrimonio

Cultural y Natural de Nono" a los dos cerros que, a lo

largo de la historia del pueblo, marcaron un importante sentido

de identidad y pertenencia. Se asume, así, un compromiso de

conservación, protección y legado a futuras generaciones.

Cerros Senos de Mujer

-

26 de octubre: Día del Pueblo de Nono.

El primer y más antiguo registro histórico que data la

preexistencia del pueblo comechingón de Nono es el 26 de octubre

de 1598.

Esta fecha no representa a la fundación sino que, simbólicamente,

marca un "antes" y un "después".

El

"antes" refiere al período comechingón y el "después"

a la etapa colonial.

Al respecto, la Municipalidad de Nono reseña

que "... esta fecha marca

el momento que comienza a escribirse la historia de Nono

sobre su origen comechingón, porque fueron ellos sus

primeros habitantes quienes, desde el comienzo, dieron

identidad al lugar con el nombre de los cerros. Este sentido

de pertenencia fue transmitido de generación en generación,

de comechingón a español en un largo proceso, que luego fue

adquiriendo rasgos y costumbres criollas y que la comunidad

de Nono las celebra en sus fiestas patronales y fiestas de

tradición. El año 1598, significa la permanencia hasta

nuestros días, de la identidad de un pueblo con los dos

cerros, que nunca cambió, que conservó su nombre a pesar de

que su comunidad se mestizó y transformó, perdiendo su

cultura originaria".

El viernes 5 de octubre de 2018 tuvo lugar la sesión

extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante donde se

sancionó la

Ordenanza

1015/2018, instituyendo el 26 de octubre como "Día del Pueblo

de Nono".

Foto de Daniel Montoto

-

Puesta en valor e iluminación.

El 23 de julio de 2022 se inauguró la

puesta en valor y la elaborada iluminación exterior de la

Iglesia de San Juan Bautista de Nono; la obra pudo ser realizada

con la financiación en conjunto de la Agencia Córdoba Turismo y

la Municipalidad local.

A la derecha: Foto de Rodolfo Jabafe

Pinceladas históricas.

-

Un viaje complicado.

La Revista "Caras y Caretas" n°1383

en su edición del 04 de abril de 1925, publica un

artículo bajo el título "Las excursiones de turismo".

El mismo propicia el descubrir, en automóvil, nuevos

destinos veraniegos del sudoeste de la Provincia de Córdoba.

Las aventuras implican descubrir balnearios y sierras a

partir de recorrer caminos poco transitados y la más de las

veces, nada confiables. El artículo remite a las

circunstancias padecidas por el Dr. Erasquín y su coche

cuando debe sufrir "... las notas desagradables ofrecidas

por las pésimas condiciones de las carreteras, especialmente

en época de lluvias". La fotografía que acompaña el

texto fue tomada en el camino que une Mina Clavero con Nono

y expone al vehículo enterrado en el lodo mientras el

sufrido viajante se aboca a "... la penosa tarea

de remolcarlo".

Coordenadas.

Latitud: 31º 47’ 50,47" S

Longitud:

65º 00’ 10,93"

O

Altitud media: 879 msnm

Fuentes de consulta:

-

BARRIONUEVO IMPOSTI, Víctor: "Historia del Valle de Traslasierra" Tomos I

y II - Dirección General de Publicidad

de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1953.

-

BOGOSSIAN, Carlos: "Nono, oasis comechingón

en Traslasierra" - Historias Populares Cordobesas -Comunideas

- Córdoba, 2005.

-

CASTELLANO Ernesto E: "Tradiciones del

oeste cordobés" - Segunda Parte - Gráfica Libaak - Villa

Dolores (Córdoba), 1893.

-

COMETA, Catalina y NAVARRO AKIKI, Rodrigo:

"Así comienza la historia de Nono" - Municipalidad de

Nono.

-

DEBERNARDI, Nicolás: "Pueblos originarios

de traslasierra" - Cuadernos de Historia Nº 12 - Junta

Provincial de Historia de Villa Dolores, 2018.

-

DENARO, Liliana de: "Un largo camino

evangelizador: el Obispado de Cruz del Eje" - Editorial

Centro de Estudios Brocherianios - Cruz del Eje, 2016.

(1)

-

DENARO, Liliana de: "Tras las

huellas del Venerable Cura Brochero" - Corintios 13 -

Córdoba, 2007. (2)

-

Diario Los Principios: "La bendición de la

Capilla de Nono" - Córdoba, 24 de enero de 1925.

-

FERRARI RUEDA, Rodolfo de: "Historia de

Córdoba" Tomo I - Biffignandi Ediciones Córdoba, 1964.

(3)

-

FERNANDEZ-COBIAN, Esteban: "Los Religiosos Arquitectos en el

siglo XX" - Arte Cristiano Nº 924 - Volumen CIX – Maggio/Giugno

2021. Milano, Italia.

-

IGHINA, Carlos A.: "Juan Nieto, escribano público y de Cabildo"

-

Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba - Revista

Notarial 1994-2 Nº 68.

-

LASCANO COLODRERO, Arturo Gustavo de: "Cabildantes de Córdoba"

-

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba - Córdoba, 1944.

-

LAZARA, Juan Antonio: "Ernesto Vespignani y la arquitectura

sagrada" - Ediciones Don Bosco - Buenos Aires, 2021.

(4)

-

NAVARRO AKIKI, Rodrigo Oscar: "Nono Pueblo Afroindígena:

1740-1840" - FFyH - UNC - Córdoba, 2017.

-

MONTES, Aníbal: "Anales de Arqueología y Etnología - Nomenclador Cordobense de Toponimia Autóctona Tomo XI.

Año 1950" -

Universidad Nacional de Cuyo - Mendoza, 1957.

-

MONTES, Aníbal: "Como comienza la historia de Nono" Cap. IX

-

Manuscrito PDF.

-

MONTES, Aníbal: "Tras la Sierra en el siglo XVII" - Manuscrito PDF.

-

Revista "Caras y Caretas" n°1383

- Buenos Aires, 04 de abril de 1925.

-

SERRANO, Antonio: "Esbozo para una Historia del Descubrimiento y

Conquista de Córdoba" - Año 30, Nº 9-10 - Córdoba, 1943.

-

SERRANO, Antonio: "Los Comechingones. Serie Aborígenes

Argentinos" Vol. I - Instituto de Arqueología,

Lingüística y Folklore de la Universidad de Córdoba, 1945.

(5)

-

SOBRE MONTE, Rafael de: "Relación de la Provincia Intendencia

de Córdoba al dejar el mando el Marqués de Sobre Monte"

- La Revista

de Buenos Aires Nº 83 Año. VII, marzo de 1870.

|