|

SAN

ROQUE

La Capilla San Roque de Santa María de Punilla reconoce la

existencia de tres anteriores, que el paso del tiempo y más

tarde, las aguas del lago San Roque, hicieron desaparecer.

Valle de Quisquisacate

La confluencia de los ríos San Roque y San Juan, que luego se

denominarían Cosquín y San Antonio, se producía en el Valle de

Quisquisacate, denominación ésta que significa: "Lugar donde

se unen dos o más ríos". Se extendía entre las Sierras

Chicas llamadas Viarapa por los naturales y las Sierras Grandes

llamadas Achala. Era una fértil región agrícola que fue habitada

por los comechingones hasta fines del siglo XIV. Con la llegada

de los conquistadores pasaron a integrar la estructura económica

de la colonia; se mestizaron rápidamente y su desaparición

sobrevino al ser desplazados por los esclavos negros a través

del sistema de "encomiendas”.

Antes de la fundación de Córdoba, en 1573, un relator de la

expedición de Lorenzo Suarez de Figueroa, aportaba información

sobre los "Yndios” asegurando que ”… más de

seiscientos pueblos de Yndios que en aquella serranía e valles

quenmedio dellas ay están pobladas en cuales hecha con

diligencia la pesquisa y por las lenguas equenta que de cada

población se pudo entender se hallaron aver casi treinta mil

indios …”. [Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Leg.31,

1737/44 Tomo III]

El Dr. Emiliano Endrek comenta que ”… rechazado por su origen

espurio, despreciado por el color de su piel, bloqueado por una

legislación que defendía los privilegios del blanco, sin acceso

a la educación – porque las Reales Cédulas prohibían que se les

enseñara tan siquiera a leer – sin asidero étnico, pues no era

ni blanco, ni indio, ni negro, el mestizo se encontró sin plaza,

y lo que es peor, sin posibilidades de encontrar alguna dentro

de los estamentos de la sociedad colonial”.

Los españoles llegaron con sus “Leyes de Indias”, que

reglaba la conquista y población de las tierras ocupadas y el

manejo de sus primitivos tenedores o propietarios. La Corona les

entregaba, ”… por sus servicios en la conquista y la

pacificación de los naturales”, las llamadas “Encomiendas de

Yndios” por las que obtenían la fuerza laboral de los nativos y

las “Mercedes” de tierras para sembradíos y crianza de

animales.

Según informa Moyano Aliaga “… el fundador de Córdoba

encomienda los indios de Quizquisacate a Tomás de Irobi, uno de

los fundadores de la dicha ciudad”. Este será el primer

encomendero designado el 19 de noviembre de 1573 en el valle. Al

año siguiente, el 24 de diciembre de 1574, recibió la primer

Merced de tierras que constaba de una legua circundando la unión

de los ríos Primero, Cosquín y San Roque. Configuración ésta,

que abarcaba la casi totalidad del actual lago San Roque. Tomás

de Irobi, recibirá ocho mercedes de tierras a lo largo de su

vida y al momento de su muerte no deja descendientes.

Juan Nadal, Francisco Blázquez, Luis de Abreu, Juan de Mitre,

Diego Rodríguez de Ruesgas, adjudicatarios de las mercedes de

tierras, darán origen a las primeras estancias del Valle, que,

por herencias y sucesivas ventas, irán subdividiéndose hasta su

extinción a lo largo de un siglo.

Resume Ernesto Huber: "El propiamente llamado valle de San

Roque estuvo conformado, desde mediados de 1600 por la Estancia

de Santa Leocadia de los Toranzo y sus descendientes los

Cabanillas al este del río Cosquín y río San Roque, la Estancia

San Roque de los Salguero al oeste del río San Roque y parte del

Cosquín, en el centro y sur, incluyendo a la Santa Ana a su

norte y El Pantanillo a su sur, y la Estancia Santa María de los

Bustos al oeste del río Cosquín en el norte. Estas Estancias

fueron propiedad de las 3 familias durante casi 3 siglos hasta

1826, cuando se desmembró la San Roque, por haberse vendido en

sus 3 partes, la San Roque, la Santa Ana y El Pantanillo".

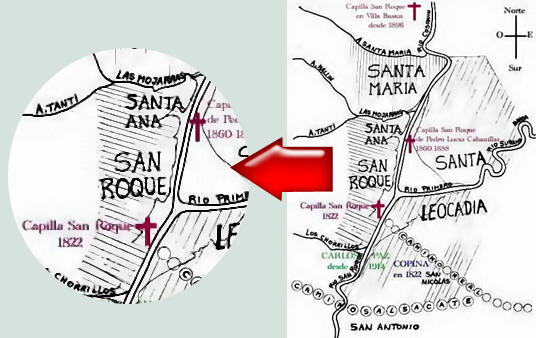

Esquema de ubicación de las estancias que

existían hacia 1822 en el valle de San Roque, con ubicación de

las capillas de San Roque, del camino real (actual autopista)

que pasaba frente a la casa de los Cabanillas, del lugar llamado

Copina, y de la futura Villa Carlos Paz - Norberto Huber

Primera Capilla San Roque, en la Estancia San Roque

El 23 de agosto de 1649, el maestre de campo, Diego Fernández

Salguero, (1593-1666), compra “al maestro Diego Rodríguez de

Ruesgaz, [1555-1622] cura beneficiado de partido del totoral, …

una legua de tierras de largo por media de ancho ..., que lo que

ansi le venden lindan con tierras que fueron de Juan de Mitre,

que son las que posee el dicho maestre de Campo Diego Fernández

Salguero conforme al mojón último". [Archivo Histórico de la

Provincia de Córdoba - Reg. 1, 1851-1855, f. 167]

Estas heredades y las “tierras de Juan de Mitre” que

había adquirido a Miguel Ardiles en 1623 más al sur, y las

pedidas en 1650 en Merced sobre la “Sierra de Achala”,

conforman una gran superficie al sur-oeste del Valle de

Quisquizacate, dando origen a la Estancia San Roque.

El 24 de noviembre de 1642, Doña Ana María de Castro y Figueroa,

hija del Capitán Ángelo de Castro y esposa del General don

Ignacio Salguero y Cabrera, se hace cargo de la Primera

Capellanía de cien misas anuales establecida en 4.000 pesos más

1.000 pesos para el mantenimiento de la iglesia y la fiesta de

San Roque.

Según Nelson Dellaferrera "... Las capellanías son

fundaciones perpetuas que conllevan la obligación de cumplir con

ciertas cargas espirituales que deben ser satisfechas por el

capellán en la forma y el lugar prescripto por el fundador. La

voz proviene de la capilla donde se halla el altar donde se

celebran las misas y tienen lugar los actos religiosos que

conforman la carga para cuyo sostenimiento fue fundada la

capellanía. Pueden ser colativas o laicales".

Sugerimos ampliar estos conceptos en: "Estrategias de

transmisión y reproducción de patrimonios en la campaña

cordobesa: Las capellanías rurales, siglos XIII y XIX" de

Victoria Cánovas. (Acceda

al material haciendo Click Aquí)

Fue Ángelo de Castro, milanés, quien trajo a estas tierras el

culto a San Roque el “humilde poronguito que cura todas las

enfermedades del cuerpo ...”; además, vicepatrono de la

ciudad de Córdoba.

Ana María y su esposo Ignacio difundieron en el valle dicho

culto constituyendo la primera capilla dedicada a San Roque en

el Valle de Quisquisacate.

Según opinión del Lic Alejandro Moyano Aliaga, “… la Capilla

habría sido erigida por el Gral. D. Ignacio Salguero de Cabrera

dentro de su estancia de San Roque entre 1671 y 1679, años en

que compraran las tierras de D. Bernabé de Salinas y que

otorgara su testamento respectivamente”. [Archivo Histórico

de la Provincia de Córdoba - Reg. 1,1670/71, F.289; Reg. 1,

1669, f. 107]

La estancia San Roque estaba ubicada al oeste del Río Cosquín y

se estima que la Capilla estuvo asentada muy cerca del casco

construido por Diego Fernández Salguero, próximo al paso del río

San Roque y un poco al sur de la unión con el río Cosquín y a su

oeste.

“En 1721, la capilla junto a las demás dependencias de la

estancia fue embargada a los herederos de D. Fernando Salguero y

Cabrera. Se Sabe que para ese entonces tenía 4 o 5 varas de

ancho por 15 varas de largo, que era de tapias y el techo de

tejas”. [Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba - Leg.31,1737/44,

Tomo III]

“En 1743, el Gral. D. Ignacio de Ledesma y Caballos informaba

sobre el estado de la Capellanía impuesta en esa finca, y

agregaba que la Capilla estaba toda rajada y amenazaba ruina”.

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba - Esc. 1,1723, Leg.

248, Exp. 6,f.18 v]

Segunda Capilla San Roque, en la Estancia San Roque

Casi cuarenta años después del último documento que hacía

referencia a la Capilla San Roque anterior, la que estaba en

estado ruinoso, quedó registrado en el Libro Parroquial del

Curato de Punilla que “... el día 23 de abril de 1781 El Cura

Ayudante Petronio Pupili en la Capilla de San Roque, bautizó sub

conditione puso óleo y Chisma a María Manuela de edad de mes y

medio, expuesta y de Padres no conocidos. Fue Madrina María

Bernardina Seja, y para que conste lo firmo D. Juan Justo

Rodríguez”.

Este documento y otros similares, atestiguan que para esa época

la capilla ya estaba prestando los servicios religiosos.

Se encontraba ubicada junto a “... las casas del casco de la

Estancia San Roque, al oeste de los ríos Cosquín y San Antonio y

algo al sur de su unión con el río de la Punilla".

Pedro Lucas Cabanillas y José María Allende, mantuvieron un

pleito por cuestiones limítrofes entre sus estancias y en el

plano que acompaña al expediente, consta la existencia de la

Capilla San Roque en la ubicación descripta, coincidente con los

partes de la batalla de San Roque, librada en esos terrenos.

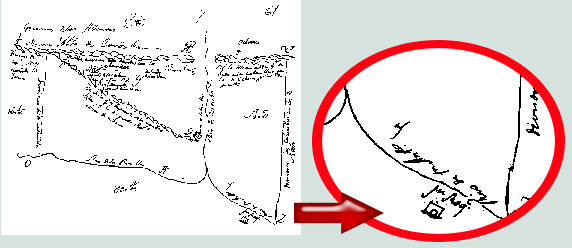

Plano que acompaña al expediente del litigio

entre J. M. Allende y P. L. Cabanillas donde, en 1845, consta la

ubicación del casco de la estancia San Roque (lugar de la

capilla de San Roque) - Norberto Huber

El 14 de mayo de 1800, se produce un inventario de la Capilla de

San Roque, ordenado por el Párroco de la Punilla Dr. José Miguel

de Castro:

“Razón de los ornamentos que se halla en la Capilla de San

Roque hecha por el Ayudante de Cura Don Josef Antonio

Bustamante: dos calices de plata uno dorado y otro no; una

casulla de tapiz blanco buena; otra de persiana azul de buen

uso; otra de persiana encarnada lo mismo; otra de raso de la

china blanco muy usada; otra de chamelote verde de seda usada;

otra negra de tafetán adornado con flores inservible, que es

capa de coro lo mismo, las casullas tienen los correspondientes

bolsas y paños; Frontales: un frontal de raso de la china de

buen uso, otro frontal de raso de la china amarillo de buen uso,

otro negro de tafetán doble de buen uso; Albas: un alba de

cambras adornado con flores, con encajes finos de buen uso,

otras tres de ... aún bueno con los encajes bien malos de ...

una; Manteles: dos pares de manteles bien malos; dos amitos uno

con sus cintas; una sobrepelliz bien tratada; un par de

vinajeras de plata con platillo; dos ... singulos, uno de cinta

de tesú con sus alamanes abajo, y el otro ... llano; quatro ...

trihuelas de seda; quatro purificadores dos de buen uso y los

otros malos; un corporal de estopilla de buen uso; dos sacras

bien tratadas; un atril pintado de palo bien tratado; dos

misales viejos y mal tratados; una Ara de una tercia de largo y

ancho; una campanilla de metal blanco, una cruz pequeña

enconchada; un confesionario de una tabla; una mesa con dos

cajones de poner ... hormamentos; una imagen de Nuestra Señora

Santa Ana con su nicho pintado; dos bultos de San Roque en sus

nichos correspondientes; un par de candelabros de bronce; un par

de blandones de plata; tres campanas dos buenas y una mala de

buen tamaño; la capilla de ocho varas y media de largo y seis y

cuarta de ancho, por dentro bien adornada, pintado el altar y

blanqueada toda ella, bien vieja el techo de caña y la mitad de

teja y la otra de paja la misma que aunque esta vieja no amenaza

ruina porque es de calicanto, enladrillada y con su

correspondiente cementerio; un incensario de plata con su

naveta. Y para que conste lo firmo en catorce de maio de 1800 en

esta de San Roque con uno a los Patrones. Firmas: José Antonio

Bustamante y Pedro Josef Salguero de Cabrera". [Archivo

Arquidiocesano de Córodoba – Cajas de Parroquias – Cosquín]

Con motivo de la asunción de un nuevo cura párroco Francisco

Cándido Gutiérrez, el 10 de febrero de 1810 se produce un

control de inventario, con la presencia del Patrón de la Capilla

Lic. Gerónimo Salguero.

|

|

Al año siguiente, el 12 de marzo de 1811, el Maestro José

Julián Sueldo, reinventaría la Capilla San Roque junto a su

patrón Lic. Gerónimo Salguero de Cabrera, dejando

características de ella:

“... la Capilla de ocho vs. y media de largo y seis y

quarta de ancho, techo de paja la mitad, y la otra de teja,

puerta de dos manos, con buena cerradura, el edificio muy

viejo. Tres nichos pintados en el altar, pintados en uno una

imagen de Santa Ana de bulto y en los otros dos la de San

Roque también de bulto. Otras tres imágenes pequeñas una de

la Purísima concepción otra de San Antonio y otra del Carmen

todas de buen uso, y de bulto". [Archivo Arquidiocesano

de Córodoba – Cajas de Parroquias – Cosquín] |

El 25 de mayo de 1816 en esta capilla de San Roque el cura de la

Punilla, maestro José Julián Sueldo, ofició un tedeum y una misa

de acción de gracias al conmemorarse un nuevo aniversario de la

Revolución de Mayo dispuesto por el Gobernador Intendente de la

Intendencia de Córdoba del Tucumán José Javier Díaz (1764-1829).

El 15 de agosto de 1821 nació en la Estancia Santa Leocadia

quien luego sería la primera beata argentina conocida como Madre

Tránsito Cabanillas (1821-1885) y fundadora de la Orden de las

Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas de la República

Argentina.

En el Libro de Bautismos del Arzobispado de Córdoba consta que,

"... en la Capilla de San Roque a diez de enero de mil

ochocientos veinte y dos el Cura y Vicario de la Punilla puso

óleo y chrisma a María del Tránsito Eugenia de los Dolores que

nació el 15 de agosto último, hija de Don Felipe Cabanillas y

Doña Francisca Antonia Sánchez vecinos de este curato, la

bautizó el Presbítero Don Mariano Aguilar, según lo que refirió

Don José Eugenio Flores vecino de la Ciudad de Córdoba; y para

que conste lo firmo. Maestro José Julián Sueldo".

|

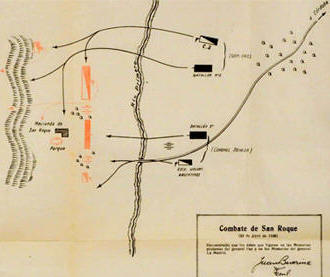

Otro hecho de significación ocurrió en las cercanías de la

Capilla, fue la Batalla de San Roque del día 22 de abril de

1829 en la que, en fratricida lucha, se enfrentaron las

fuerzas federales del Brigadier General Juan Bautista Bustos

(1779-1830) con las unitarias del General José María Paz

(1791-1854).

Este último se alza con la victoria, lo que le permitirá

permanecer en el gobierno de Córdoba hasta 1831.

Juán B. Bustos y José M. Paz |

|

El licenciado Jerónimo Salguero de Cabrera (1774-1840), firmante

de nuestra Independencia, vendió su estancia de San Roque al Dr.

José María Fragueiro, el 20 de enero de1826, en remate, por la

suma de 2.000 pesos haciéndose cargo de una hipoteca de 4.000

pesos a favor del Monasterio de las Catalinas de Córdoba.

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba - Reg. 3 1826, f.

375 v]

A partir de 1828 ya no constan asientos en el Libro Parroquial

que pertenezcan a la Capilla de San Roque.

Por un documento de 1841 se sabe que para ese entonces estaba

derruída. El 9 de febrero de 1841, la estancia es confiscada por

orden del Gobernador delegado Claudio Antonio Arrendondo,

siendo informado por el juez Pedáneo del Valle Pedro Lucas

Cabanillas, lo siguiente: “… En cumplimiento de la orden

verbal de S. E. para que entregase a don Juan Francisco

Carranza todos los bienes existentes del salvaje unitario, pasé

a hacer entrega de todo lo que consta en el inventario que

remito a V. E. para su conocimiento. Pongo también en

conocimiento de V. E. que están existentes todos los útiles

pertenecientes a la iglesia de dicha estancia. Y también los

útiles de un molino que está abandonado de tiempos …”.

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba - Gob., 1841, Leg.

177F, f. 233/234]

Tercer Capilla San Roque, en la Estancia Santa

Leocadia

Después de 1841, Pedro Lucas Cabanillas (1823-1876), Juez

Pedáneo de la Punilla y propietario de la Estancia Santa

Leocadia hace construir, al este del Río Cosquín y de su

menguado peculio, una nueva capilla que llevará el mismo nombre

de las anteriores: Capilla de San Roque.

Por el libro de Bautismos de Cosquín se conoce que ya funcionaba

en 1860.

El 31 de diciembre de 1872 el cura párroco de la Punilla, Luis

Fernando Falorni, se dirigía al Obispo Uladislao Castellano en

los siguientes términos: "... habiendo concluido el trabajo

de la Capilla de San Roque y siendo necesario abrirla al

servicio público del vecindario pide la facultad de bendecirla,

aunque falten detalles, unidamente a su cementerio, que aunque

no está concluido, se desea aprovechar la presencia de algunos

sacerdotes en esta localidad para celebrar dicha función con

menos costo y más solemnidad ...”. En la misma fecha, con la

firma de Don Pedro Lucas Cabanilla, se contestó concediendo la

licencia solicitada. [Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Cajas

de Parroquias, Cosquín, Caja 1, Leg. 4, f]

Tres años y tres meses después, en ese cementerio, se extendía

el presente certificado: "... el veinte y tres de Febrero pmo.

pdo. se sepultó en el Cementerio de la Capilla de San Roque el

cadáver de Don Pedro Lucas Cabanillas, casado con Joaquina

Capdevila, vecino y patrono de dicha Capilla. Murió de

hidropesía a los sesenta y ocho años cuatro meses de edad, con

todos los auxilios de la religión; y para que conste a los fines

que se tengan en vista lo firmo. – Luis Fernando Falorni".

[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba - Esc. 2, 1876, f.

128]

La estancia Santa Leocadia se originó con la “Merced Junta de

los Ríos” otorgada el 17 de mayo de 1605 al capitán Diego

Rodríguez de Ruegas quien sumará otras tierras a su patrimonio,

dando origen a la Estancia de Quisquisacate. Después de su

muerte, acaecida en 1622, la heredad se fraccionará en dos

partes: San Roque y Santa Leocadia.

Isabel Salinas, nieta de Ruegas, casada con el Capitán Pedro

Pacheco de Mendoza, vende su parte heredada de la estancia de

Quisquisacate al Sargento Mayor Manuel Gutiérrez de Toranzo, el

30 de julio de 1662. [Archivo Histórico de la Provincia de

Córdoba - Esc. 4, 1867, leg. 122, exp. 12]

El Sargento Mayor contrajo nupcias con doña Blanca de Matos

Pinelo, hija de Andrés de Matos quien, el 5 de julio de 1665, al

testar dispone la creación de una capellanía en las "...

fincas, posesiones y raíces de las de alguna provincia del Perú,

por ser más seguras que las de esta provincia ...". [Archivo

Histórico de la Provincia de Córdoba - Gob. 1869. Leg. 4,

f.122]. Años más tarde, doña Blanca, dando inicio a la

concreción de la voluntad de su padre, peticiona la formación de

una capellanía ubicándola "... en el término de Quisquizacate,

cinco leguas de esta ciudad que al presente se llama Santa

Leocadia ...". [Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba

- Gob. 1880. T. 10º, f. 160]

El patrono de dicha capellanía sería Andrés de Matos Pinelo

cuando alcanzara el estado sacerdotal. En este documento, es la

primera vez que se menciona el nombre de Santa Leocadia.

Cuando el 3 de septiembre de 1683 Manuel Gutiérrez de Toranzo,

testó en Córdoba, poniendo de manifiesto el haber cumplido con

la voluntad de su suegro, con las siguientes palabras: "... y

en su cumplimiento se finca dicha capellanía en una estancia que

compré y fundé en jurisdicción de esta ciudad cinco leguas de

ella que se llama Santa Leocadia con casa de vivienda, molino y

acequias que saqué en ella árboles frutales que puse con todo

aperos de herramientas, arreos de casa y labranzas, bueyes

carretas, cría de yeguas, con sus hechores y cantidad de ganado

ovejuno ... La capilla con puerta y llave, enmaderada, todo

nuevo y sólo falta cubrirla de teja ..." [Archivo Histórico

de la Provincia de Córdoba - Gob. 1875, Leg. 4, p. 161].

El 30 de junio de 1785, el Patronato como la Capellanía pasarán

a manos del Maestro Nicolás Cabanillas y Toranzo, luego de

pleitear con el Presbítero Francisco Javier de Orduña.

Pedro Lucas Cabanillas, hijo de Nicolás, asume el Patronato de

la Capellanía el 5 de octubre de 1838, “... cuando estaba en

plena decadencia”. Paulatinamente se fue empobreciendo, pero

nunca dejó de atender la Capilla. Después de muchas gestiones

consiguió que el juez doctor Tristán Bustos, declarara la

extinción de la carga capellánica.

Permanecerá la estancia en la familia hasta que, el 30 de

octubre de 1867, la mayor parte es vendida por Pedro Lucas

Cabanillas Toranzo a Julio Maurell.

Años después, a los 78 años de edad, este verdadero patriarca

del Valle San Roque era sepultado en el cementerio contiguo a la

Capilla que tanto había querido. Fue un 23 de febrero de 1876.

El 30 de abril de 1877, el Párroco Ambrosio Raynoldi, dentro del

inventario general de capillas del Curato de la Punilla,

advertía respecto de esta Capilla San Roque: "1º: Esta

Capilla fue construida a su propio gasto por el finado Don Lucas

Cabanillas; 2º: Dicha Capilla es bien conservada y aseada por la

criada del Sr. Cabanillas; 3º: Don Lucas Cabanillas dejaba (lo

sobrante de sus gastos por el bien de su alma) el quinto libre,

á beneficio de la Capilla. El Albacea pretende invertir estos

fondos sin dar cuenta al Cura ni a Su Señoría tanto sobre la

suma que queda libre del quinto, como en consultarlo sobre el

modo de invertir la plata en mejor uso; 4º: La Señora Mayordoma

tiene un fondo de cincuenta pesos fruto de las introducciones de

derechos. Tanto comunico a V.S. en desagravio de mi conciencia y

a cumplimiento de mis deberes".

Rubricando con su firma, Raynoldi procede a inventariar los

distintos rubros: "I - Capilla y cementerio: 1: Una capilla

de material crudo, techo de teja en buen estado, largo 17 varas

por seis de ancho con puerta mala, y coro; 2: Unas paredes para

sacristía en obra; 3: un cementerio al lado de la capilla

bastante grande con tapias cayentes y sin puertas". Continua con

"... II - Enseres; III - Útiles; IV - Ornamentos; V - Imágenes y

VI: Alhajas". [Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de

Parroquias, Cosquín, Caja1, Leg. 4, f. 255 r]

Según lo determinado por el Lic. Alejandro Moyano Aliaga:

“Los últimos sacramentos impartidos en la misma en 1888, el 13 y

15 de agosto se administraron 22 y 13 bautismos respectivamente,

y el 20 del mismo mes se bendijeron dos matrimonios por el cura

Párroco D. Francisco Pérez. Los restos de Pedro Lucas Cabanillas

tuvieron que ser trasladados por sus hijos a otro lugar

adecuado, en el cementerio de Cosquín".

Cuando el Dr. Juan Bialet Massé toma a su cargo la construcción

del dique San Roque decide documentar el estado de la zona que

iba a ser ocupada por el embalse, como complemento de las

tasaciones de tierras a ser expropiadas y además, el desarrollo

de la construcción del dique y todas las obras accesorias. En

octubre de 1886, encarga la tarea al fotógrafo Jorge Pilcher. De

las 187 fotografías que se conservan en la ex D.P.H., al menos 4

corresponden a tomas del valle que quedaría bajo las aguas. En

una de ellas se distingue, a lo lejos y con escasa definición,

la capilla San Roque.

“Riego de los Altos de Córdoba, 1886.

Fotografía inglesa” - Posible autor:

Juan Pilcher

Archivo Dirección de Agua y Saneamiento. Gob. de

Córdoba

El prof. Norberto E. Huber hace un pormenorizado análisis de la

fotografía y expresa: "... la última Capilla San Roque,

existente en el momento que se tomó la foto, coincide con la

ubicación de la puerta hacia el oeste, la misma que informaron

los lugareños que caminaron sobre los restos en 1995. También se

advierte en la fotografía un doble campanario, coincidente con

las dos campanas con la inscripción en sobre relieve “PLC”

colgadas en la Capilla san Roque de Villa Bustos; se observa

frente a la Capilla, hacia su oeste, una tapia baja blanca,

demarcatoria de su atrio, y otra de piedras a su norte,

presumiblemente el cementerio anexo a la Capilla. La Capilla

está ubicada al este de la cañada por la cual se desliza el río

Cosquín, notándose unas casas con muros a la cal y techos

cubiertos de tejas a su sud, del mismo lado este del río, y

enfrentadas estas construcciones a unas alamedas al lado oeste

del río y que eran las 'casas' de Pedro Lucas Cabanillas".

Mientras se construía el dique, se tomaron los recaudos

suficientes para preservar los bienes de la Capilla San Roque.

De hecho, al ser desmantelada en 1890, el Párroco de la Punilla

Juan Trifón Moyano realizo un detallado inventario de todos los

bienes que, por resolución de la curia, quedaron en manos de Don

Facundo Bustos. El mismo enumera lo siguiente: "Dos Campanas

Chicas; un vestíbulo de madera de cedro 348 cm largo y alto de

95 cm, con seis cajones y dos cómodas; seis misales, cinco

viejos y uno nuevo, de los cuales uno es de Rito dominico; diez

y siete candeleros de bronce fundido, 10 de 40 cm de alto y

siete de 20 a 25 cm; seis floreros loza pequeños; dos atriles de

madera; un Cristo de plata pequeño en una cruz con guarniciones

de plata; sacras, un juego sin marco; ocho casullas, cada una

con sus correspondientes adjuntos de tela española, cinco nuevas

y tres viejas todas sencillas; un sagrario de madera de 50 cm de

alto; una ara de mármol; un cáliz con sus adjuntos de plata; un

copón de plata; un portaviático de plata; un par de vinajeras

con su platillo todo de plata; dos imágenes, simulacros vestir

una San Roque, otra Purísima 50 cm y 40 cm de alto; dos

frontales, uno negro y otro blanco; una manta negra ... balleta;

siete manteles Altar; dos paños comulgatorio; docena y media de

purificadores corporales; dos albas con cinco amitos; cuatro

cortinas satiné; tres cíngulos de cordón; una carmita ... de

seda bordada del sagrario; una mesa chica; dos escaños viejos;

una caja grande antigua; un hostiario con su formón; una

caldenilla con su isopo; dos toallas de aguamanil; tres

campanillas de bronce; dos tiras de Chuse usada. Concluido y

firma: Juan Trifón Moyano - Sello Oval – Parroquia y Vicaría de

Punilla". [Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de

Parroquias, Cosquín, Caja1, Leg. 4, f. 342 r – 343]

El domingo 8 de setiembre de 1891 al cumplirse el centenario del

nacimiento del General José María Paz, el dique fue inaugurado

por el Gobernador de la Provincia de Córdoba (1890-1892) Eleazar

Garzón (1843-1919). En representación del Gobierno Nacional

asistieron el Tte. Gral. Federico Mitre, el Gral. de División

Julio de Vedia y el Gral. de División José María Bustillo. El

obispo de Córdoba (1888-1904) Reginaldo Toro O.P. (1839-1904)

junto al arzobispo de Buenos Aires (1873-1894) León Federico

Aneiros (1826-1894) bendijeron los Diques San Roque y Mal Paso

de las Obras de Riego de los Altos de Córdoba.

La obra fue diseñada por los Ingenieros Esteban Dumesnil y

Carlos Alberto Casaffousth (1854-1900) y construida por los

empresarios Don Félix Funes Díaz (1847-1904) y Dr. Juan Bialet

Massé (1846-1907). Con sus 35 m de altura de embalse, un espejo

de 1.600 ha y con un volumen de 260.000.000 de m3; por aquellos

años y en su tipo, fue la obra más importante en todo el mundo;

soportó fuertemente hasta 1944 rodeado de una historia de

difícil adjetivación que dejó abierto un debate que aún no se ha

cerrado.

Al fondo, detrás de los operarios: a izquierda,

Don Félix Funes Díaz y a derecha, Don Juan Bialet Massé

"Historia del Dique San Roque" de

Luis Rodofo Frías

|

"... hasta la hondura de un profundo lago

en humor manso, claro y cristalino,

que inagotable es fuente perenne

donde su noble nacimiento tiene

desta ciudad de Babylonia el rio ...

... esa canal y provida compuerta

no mas desde un cerro al otro abierta

(que) la soberana providencia pusso

para remedio de infinitos males ..."

Profecía poética de Luis de Tejeda en "Coronas Líricas”,

al conocer el valle de San Roque. |

Las aguas embalsadas sepultaron para siempre el antiguo Valle de

Quisquizacate. En él, la tercera Capilla de San Roque, fue

ganada lentamente por las aguas hasta desaparecer su punto más

alto que, con seguridad, habrá sido la cruz que remata las

torres campanario.

Primer Dique San Roque

Primer Dique San Roque - Córdoba de Antaño de

Oscar Herminio Herrera Gregorat

En 1897, con prólogo de Rubén Darío, se publica el libro "Tierra

Adentro - Sierras de Córdoba" escrito por Ashaverus

(seudónimo del escritor cordobés Amado J. Ceballos que, por

entonces, era Inspector Nacional de Escuelas). La obra,

con ilustraciones del artista argentino Martín Malharro,

recopilaba las experiencias de viajes realizados por el autor al

interior de las bellezas geográficas y costumbristas de la

provincia mediterránea y que fuesen publicadas, a modo de

salidas periódicas, en el diario La Nación de Buenos Aires. Del

Capítulo II, bajo el título "Hasta Capilla", extraemos un

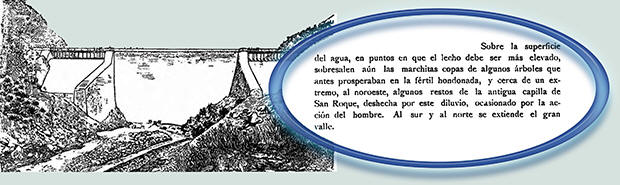

párrafo donde el autor resalta que "... sobre la superficie

del agua, en puntos en que el lecho debe ser más elevado aún las

marchitas copas de algunos árboles que antes prosperaban en la

fértil hondonada, y cerca de un extremo, al noroeste, algunos

restos de la antigua capilla de San Roque, deshecha por este

diluvio, ocasionado por la acción del hombre. Al sur y al norte

se extiende el gran valle".

Extracto del Capítulo II de "Tierra

Adentro - Sierras de Córdoba" de Ashaverus con

ilustración de Martín Malharro

Antiguo Dique San Roque y F. C. C. Córdoba -

Album "La República Argentina 1906-1907"

En noviembre de 1995 y en una bajante del lago, vecinos de San

Roque descubrieron las ruinas de esta capilla. Las coordenadas

geográficas, deducidas de su ubicación manifestada, son

aproximadamente 31º 20’ 59” Sur y 64º 28’ 15” Oeste.

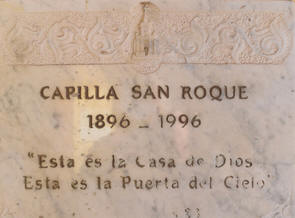

La Capilla San Roque en Santa María de Punilla

Los feligreses de la zona ya no tienen la concurrida Capilla de

los Cabanillas; deben desplazarse, con los medios disponibles

para la época, hasta

Nuestra Señora del Rosario de Tanti, Nuestra Señora del

Rosario del Milagro de Cosquín o la

Capilla de San José.

Los vecinos se reúnen y solicitan la re-edificación de la

Capilla San Roque que había sido desmantelada y cubierta por las

aguas del nuevo lago.

Cuando aún no se había inaugurado el Paredón y encabezados por

José Roldán, más de un centenar de vecinos de San Roque se

presentan el 14 de agosto de 1891 y dicen, "... su Señoría

Ilustrísima Fray Reginaldo Toro, Obispo de Córdoba ... habiendo

transcurrido algún tiempo en que se destruyó la capilla de San

Roque, y siendo de necesidad para los vecinos de este lugar,

venimos a solicitar de su Señoría se digne hacernos construir

una Capilla en las inmediaciones que fue la otra, para lo cual a

más de los fondos que había de la otra Capilla anterior se le

dará el terreno para la Capilla y el Cementerio, y todos los

vecinos contribuirán con lo que prescribe la lista que le

adjuntamos; esperamos de su señoría se digne proveerlo como lo

dejamos solicitado". Los solicitantes, además del terreno,

ofrecen mano de obra, ladrillos y dinero. [Archivo

Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de Parroquias, Cosquín. Caja

1. Leg. 4, f. 7-12]. El Obispo, dos meses después, responde que,

"... por el momento, no se puede dar solución a lo que se

solicita. Archívese".

El 14 de septiembre de 1889, Facundo Bustos, esposo de Genoveva

Cabanillas, que había obtenido del Obispado la tenencia de todos

los ornamentos y enseres utilizables rescatados al desmantelar

la anterior Capilla, recibe autorización eclesiástica para

celebrar la Santa Misa y demás sacramentos. Por dos años podrá

hacerlo en una habitación de la vivienda de su hermana Doña

Agustina Bustos de Fierro, situada en tierras que pertenecían a

la Estancia del Rosario de Cosquín. [Archivo Arquidiocesano de

Córdoba - Legajo 7, años 1727 a 1905, t.1]

Prudencio Bustos Argañaráz comenta una anécdota familiar en la

que "... da cuenta que terminado el paredón del dique San

Roque los Cabanillas antiguos dueños de la estancia epónima,

advirtieron que dentro de la capilla que quedaría sepultada bajo

las aguas del lago epónimo había quedado la imagen de san Roque,

vieja reliquia del siglo XVII. Don Facundo Bustos, desoyendo

los consejos de los suyos se metió a caballo en medio del

torrente que comenzaba a llenar el embalse, y a riesgo de su

vida la rescató".

Benjamín Galíndez y Rufino Ocanto, con sus respectivas esposas,

el 19 de septiembre de 1894 se dirigen al Obispo para

solicitarle que la capilla sea re-edificada en la misma estancia

en que estuvo ya que, "... por otro parte Ilmo. señor, no

existe en dicho lugar ningún otro Oratorio y más aún que una vez

el Dique San Roque represe sus Aguas, toda esa población se

queda al Naciente del Lago queda cortada de todas las Capillas

que existen en el departamento. Como no dudamos Ylmo. señor, que

con las razones expuestas y la justicia que nos acompaña la

Capilla que se proyecta debe hacerse cerca del local en que

estuvo aquella; ponemos a disposición de su Ylma. el terreno

necesario en la estancia de nuestra propiedad que poseemos en

San Roque, la misma en que estuvo edificada aquella".

[Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de Parroquias,

Cosquín. Caja 1. Leg. 4, f. 1-3]

Los vecinos del sector deberán esperar largo tiempo para

disponer de una Capilla; de hecho, San Plácido fue consagrada el

5 de octubre de 1985.

El 26 de noviembre de 1894, Facundo Bustos le escribía al Obispo

Fray Reginaldo Toro, solicitándole la edificación de la capilla

en tierras de su propiedad; le recuerda, además, que le fueron

expropiadas las tierras de los Cabanillas incluyendo la capilla

por valor de seis mil pesos. "El exponente y su señora

Genoveva Cabanillas con el consentimiento del señor Cura se

encargaron de guardar los Santos, ornamentos y otros objetos de

culto que pertenecían a esa Capilla de San Roque, todo lo que

conservamos hasta ahora en el estado que lo recibimos con el

vivo deseo y firme propósito de que continúe el culto a ese

Santo conservando al mismo tiempo el recuerdo de nuestro padre y

satisfaciendo el sentimiento encarnado a una devoción que nos

legó ofrezco en mi estancia del Rosario enunciado todo el

terreno necesario para que se edifique otra capilla pública para

el culto de san Roque, incluyendo también, los edificios

accesorios para el Sr. cura; igualmente piedra de cal, leña,

piedra ordinaria y demás útiles de construcción que existen en

mi estancia; ofreciendo también cuidar siempre el aseo de la

Iglesia y ornamentos para el ejercicio decente del culto".

[Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de Parroquias,

Cosquín. Caja 1, Leg. 4, F. 28-31]

El 25 de agosto de 1895, más de doscientos vecinos de la Pedanía

San Roque vuelven a intentar convencer al Obispo Toro sobre la

necesidad de construir la Capilla en cercanías de donde estaba

asegurando que tenían la "... noticia de que piensa

reconstruirse la Capilla de San Roque en el lugar llamado

Rosario de Cosquín, lejos de este lugar y con grave detrimento

de los beneficios espirituales que se propuso el fundador de la

capilla, y que se nos privará de gozar". [Archivo

Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de Parroquias, Cosquín. Caja

1, Leg. 4, F. 32-37]. La solicitud será aceptada por el Obispo.

El terreno ofrecido por Don Facundo era parte de una pequeña

fracción de la antigua Estancia del Rosario, situada al norte

del nombrado Valle de Quisquisacate. Alguna información sobre

sus orígenes:

El 25 de junio de 1585, el capitán Luis de Abreu de Albornoz

recibe "... un pedazo de tierras en el valle de Camín Cosquín

que llaman Buena Vista, desde el linde de Francisco Velázquez en

una barranca bermeja de un pueblo viejo de los indios

Quisquisacate, el río arriba hasta linde con Tristan de Tejeda

que es cerca del pueblo de Pucharaba en el dicho valle y de

ancho media legua de cada banda del río”. Se trata de la

zona de Santa María de Punilla.

El 4 de diciembre de 1641, el capitán Pedro Bustos de Albornoz,

hijo del anterior y de Doña Catalina Bustos de Lara, toma

posesión de la merced de su padre y funda la Estancia de

Rosario.

En 1689, la Estancia es heredada por el capitán Diego Bustos de

Albornoz hijo del fundador y padre del Capitán Tomás Antonio

Bustos de Lara, abuelo del Brigadier General Juan Bautista

Bustos. Se sucederán uniones y subdivisiones, ventas, herencias,

hipotecas, varios conflictos limítrofes y en 1811, parte de la

estancia vuelve a la Familia Bustos.

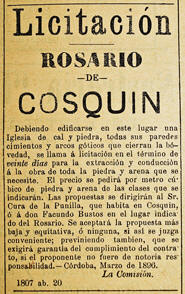

Finalmente, después de varios pedidos y ofrecimientos, se hace

el llamado a licitación para la construcción de la Capilla San

Roque, en la particionada Estancia del Rosario. Se construirá en

el terreno que don Facundo Bustos y su esposa Genoveva donaron,

en 1887, para construir una capilla bajo la advocación de San

Roque y un colegio católico.

El 13 de abril de 1896 en el Diario “Los Principios” de Córdoba,

aparece el correspondiente aviso:

El muy activo párroco del Curato de Punilla, Pbro. Juan Trifón

Moyano (1861-1932) que ocupó dichas funciones desde el 14 de

agosto de 1890 hasta el 24 de octubre de 1915, se dirige al

secretario del Obispado, el 19 de octubre de 1896, para

presentar su renuncia a integrar la comisión de reedificación de

la Capilla San Roque aduciendo que estaba convencido que era

"... un obstáculo a la realización del proyecto en cuya virtud

va ésta en carácter de indeclinable". [Archivo

Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de Parroquias, Cosquín. Caja

1, Leg. 4, F. 27]

Dicha comisión había sido creada, por el obispo Toro, el 30 de

marzo de 1895 y la integraban el cura Trifón Moyano, el Dr.

Tristán Bustos como secretario y don Facundo Bustos como

tesorero.

Abiertos los sobres, los empresarios Emilio Bernasconi y Carlos

Varretta, resultaron ganadores en la compulsa y el 27 de

noviembre de 1896 firmaron el correspondiente contrato de

construcción con la Comisión de reedificación de la Capilla. El

mismo es muy detallado y pueden conocerse las características

constructivas del templo. [Archivo Arquidiocesano de Córdoba -

Cajas de Parroquias, Cosquín. Caja 1, Leg. 4, f. 13-17] (Acceda

al documento)

Las obras comenzaron de inmediato, la provisión de materiales se

hizo en tiempo y forma, por lo que, a mediados de febrero de

1897, los cimientos ya estaban concluidos. Las certificaciones

se hicieron en cuatro etapas: la primera fue la nombrada; la

colocación de las aberturas fue la segunda; la tercera, al

concluir la bóveda y la certificación final al concluir la obra.

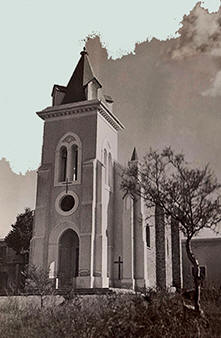

Vieja postal donde se observa a la capilla

próxima a la inauguración

(se agradece el aporte del Sr. Oscar Herminio

Herrera Gregorat de Córdoba de Antaño)

La capilla se inauguró en agosto de 1899.

En el Libro de Fábrica de la Capilla, puede observarse que a lo

largo de varios años se fueron haciendo mejoras. Así, en 1905,

se hacen trabajos de restauración en el techo. Un año después se

construye la escalera para el coro. En el año 1907, se adiciona

una sacristía ya que la existente pasa a tener otro destino.

En 1911, se pinta toda la capilla y tres años después, se

reemplaza el piso de ladrillones cuadrados por piso de mosaicos.

Al año siguiente, se revoca el frente y se pintan paredes y

aberturas. [Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Libro de Fábrica

de la Capilla San Roque-Cosquín (1905-1947) Libro Nº1, Orden 51]

La Capilla

Mirando la salida del sol desde su robusta mono torre, está

flanqueada a ambos lados por el Colegio San Roque a cargo de la

Congregación de las Hermanas Terceras Carmelitas de Santa

Teresa, dentro de la hectárea que, Facundo Bustos, destinara

para tal fin.

El ingeniero Manuel E. Rios (1872-1912) fue el autor del diseño

arquitectónico y redactor del “Pliego de Condiciones y

Especificaciones Técnicas para la construcción del Templo de

Rosario (Cosquín)” [Archivo Arquidiocesano de Córdoba -

Cajas de Parroquias – Cosquín Caja 1, Leg. 4, f. 13/17]

La concibió como una nave única, que años después será

acompañada de sacristía y contra sacristía. De largo mide 18,25

m y de ancho 7,07 m. La nave está cubierta con una bóveda de

cañón corrido cuya generatriz es un arco de medio punto

levemente aguzado en su clave. Arcos perpiaños en

correspondencia con pilastras, interiormente y los

contrafuertes, exteriormente, refuerzan la bóveda que según

proyecto es de hormigón armado de 15 cm de espesor.

Esta estructura está protegida por una cubierta de tejas

asentada en tirantería y alfajías de algarrobo. Externamente,

los muros son de piedra a la vista de canteras del lugar, con un

espesor de 0,70 m y con revoque grueso y fino en el interior.

Dos pilastras, con basa de igual altura que el zócalo que bordea

la nave y capitel en la imposta que es base de la bóveda, ritman

los laterales en tres paños definidos. En el testero, dos

pilastras de ángulo enmarcan el muro sobre el que se apoya el

altar.

En el primer paño, a los pies de la capilla se encuentra el coro

alto al cual se accede por una escalera de madera, bien

trabajada, ubicada a la izquierda del ingreso. La superficie del

coro es generosa; la losa es baja ubicada sobre el dintel del

portal de ingreso. Posee baranda de madera y en el muro

colindante con la torre, existe una puerta pequeña desde donde

se accede al campanario. Una abertura con adintelamiento

ojival, en el muro norte y en el sur, dan iluminación al

conjunto.

En el segundo paño, está la ventana ojival, ídem a la anterior,

en ambos muros. Cuatro, en total, constituyen el aventanamiento

que posee la capilla.

En el tercer paño, un vano ojival da ingreso a las sacristías y

define la presencia del presbiterio sobreelevado 0,32 m sobre el

nivel de la nave.

Del lado de la epístola se desarrolla la sacristía de 4,95 m por

3,78 m. Tiene techos de perfiles de hierro y bovedillas, piso

calcáreo al mismo nivel del presbiterio y ventana al este.

Del lado del evangelio se desarrolla el llamado coro de las

hermanas, un ambiente de 9,05 m de largo por 4,60 m de ancho. Su

techo es plano, de hormigón armado y su piso de mosaicos

calcáreos está a 0,50 m más alto que el del presbiterio. Tiene

puerta que comunica con el colegio, ventana al este y puerta con

la que se accede a un recinto de 3,00 m por 2,80 m, que cumple

la función de sacristía.

El retablo policromado tiene basamento y tres calles generadas

por seis columnas circulares con capitel corintio que sostienen

un arquitrabe sobre el cual, culmina con un tímpano de igual

diseño. Dos copones lo acompañan en los bordes exteriores.

En una hornacina ojival bajo vidrio, en la calle central y bajo

la representación del Espíritu Santo, la antigua imagen de San

Roque proveniente de la anterior capilla preside el recinto.

Esta es la imagen que fuera custodiada por don Facundo Bustos y

su esposa.

|

Respecto a la imagen del Santo, Liliana de Denaro lo

describe teniendo "... una altura de 71 cm. Es del tipo

candelero, con piernas de talla sumamente rústica, pintadas

en principio al agua en color gris azulado, que luego fue

repintado con esmalte color marrón y su correspondiente

llaga en el muslo derecho, medias y zapatos policromados. El

rostro presenta encarne natural, ojos de cascarón, pestañas,

pelo y barba policromada. Tiene un resplandor de plata con

siete estrellas de seis puntas y ocho lenguas. En la

estrella central está engarzado un cristal de roca

cuadrangular que oculta la estrella. Además, tiene un báculo

de plata, desmontable en dos partes, que remata en cruz, de

75 centímetros de altura y su correspondiente calabacín de

plata. Evidentemente el perro no es el original pues resulta

desproporcionado". |

|

Acompañan a San Roque las imágenes del Sagrado Corazón a la

izquierda y Santa Teresita a la derecha. En los laterales del

altar la Virgen del Carmen con el Niño, a la izquierda y San

José con el Niño, a la derecha.

La fachada principal está dominada por la torre campanario que

nace desde el solado generando en la base un pequeño nartex.

Bordeada por un pronunciado zócalo tiene tres vanos ojivales.

Contrafuertes de ángulo en tres niveles con culminación en plano

inclinado confieren al conjunto una solidez propia del

neorománico.

En la cara frontal se destaca un óculo bordeado, de generosa

dimensión, similar a los que alojan un rosetón en el estilo

gótico; que, en este caso, solo da al interior de la torre.

Sobre él y en las tres caras tiene presencia la figura del

ajimez. En el frente, en cada vano pueden observarse las

antiguas campanas, rústicas, deterioradas por el paso del

tiempo, que pertenecieron a la capilla San Roque de Pedro Lucas

Cabanillas.

Tienen una altura de 45 cm y un diámetro en la base de 35 cm. La

inscripción "PLC" y la fecha "1870" indican propiedad y año de

fabricación. A pesar de su estado conservan un buen sonido.

En todo su contorno, una pronunciada cornisa hace de base a la

culminación piramidal de sección hexagonal con sus cuatro

templetes cerrados. En la cúspide, la cruz de hierro forjado.

En el plano frontal de la nave se visualiza un sector del

hastial y en los bordes, los contrafuertes laterales culminan

con sendos pináculos.

Dice el arquitecto Omar A. Demarchi: “El resultado de años de

esfuerzos queda manifestado en su presencia sólida, con

contrafuertes, escasas aberturas y algunos acentos ojivos en la

portada y ventanas. Una única torre da terminación a la

composición, de un solo cuerpo y coronamiento piramidal

apiramidado, junto a cuatro templetes cerrados en los ángulos.

En los costados de la fachada, coincidiendo con el límite de la

nave, dos pináculos acentúan el organismo. La austeridad del

conjunto nos habla de un neorrománico de transición al neogótico

que se refuerza en los aspectos constructivos y en el buen uso

de los materiales, testimonio del conocimiento de su autor y de

la mano de obra que la edificó”.

Datos Complementarios

Coordenadas

31º 16’ 59.56” Sur

64º 17’ 47.16” Oeste

Fuentes de consulta:

-

ARCHIVO ARZOBISPADO CÓRDOBA.

-

ASHAVERUS (seudónimo de Amado J.

Ceballos): "Tierra Adentro - Sierras de Córdoba" -

Imprenta Cooperativa, Buenos Aires, 1897 - Biblioteca

Virtual Miguel de Cervantes.

-

BUSTOS ARGAÑARAZ, Prudencio: "La estancia del Rosario de

Cosquín: Orígenes de Santa María de Punilla" - Editorial

Copiar, Córdoba, 1996

-

BUSTOS ARGAÑARAZ, Prudencio:

"La capellanía de Santa Leocadia, origen y sucesión" -

Córdoba, 2007

-

FRIAS, Luis Rodolfo: "Historia del Dique San Roque" –

Editorial municipal, Municipalidad de Córdoba, 1986

-

GOMEZ BONANOMI, Ramón P.: "Motivos Históricos de Santa

María de Punilla" – Impresiones Tita. Villa Caeiro.

Santa María de Punilla, 1996

-

HUBER, Norberto E.: "Paisaje y Vida del Valle Cordobés

San Roque". Editorial Copiar - Córdoba, 2001

-

DENARO, Liliana de: "Pedanía San Roque. Donde los

proyectos dieron sus frutos". S/E Córdoba, 2009

-

LIENDO, Ramón Pbro.: "Parroquias de la Arquidiócesis de

Córdoba" - Inédito. Archivo Arquidiocesano de Córdoba

-

MOYANO ALIAGA, Alejandro y HUBER, Norberto: "La Estancia

Santa Leocadia, Cuna de la Madre María del Tránsito

Cabanillas” - 13-04-2002

-

Obra de una religiosa del mismo Instituto: "Reverenda

Madre Tránsito Cabanillas de Jesús Sacramentado" -

Editorial Sebastián Amorrortu e Hijos. Buenos Aires, 1944

-

ROQUE, Benjamín: "La República Argentina 1906-1907" -

Talleres Gráficos de L. J. Rosso - Buenos Aires

-

TANTERA, Edgardo: "Cronología fundacional del Valle de

San Roque" – EL DIARIO de Villa Carlos Paz, 15 de julio

de 2016

|