|

CAPILLA de SAN

JUAN BAUTISTA

|

"Casa de mi infancia, ruina aislada y solemne que tal vez no me

habéis desconocido. Desde esta habitación que se desmorona

escuché, la tarde de un día de invierno, el clarín de la última

grande y lujosa tropa de carretas que cruzara por el camino,

rumbo al occidente, como siguiendo el curso del sol hacia el

ocaso.

Casa que fue habitada por la familia

Caballero en los tiempos del presente relato

Revista "Nativa" - Año XI Nº 122 -

Buenos Aires, 28 de febrero de 1934

Me parece que veo a los picadores, en el momento de saltar de

los pértigos, para animar de a pie a los bueyes, dirigiendo a

los ariscos con sus largos orejeros, al realizar la evolución

destinada a formar el círculo, dentro del que se encierra el

ganado y luego se encienden los rumorosos fogones. No he

olvidado que a la mañana siguiente, oí el eco de los ejes, cuyo

lamento desafinado se alejaba, anunciando la despedida de las

carretas, que se iban para siempre, como se fueron las arrias

con el retintín funambulesco de sus cascabeles, como se fue la

vida de libertad, de poesía, de trabajo, de alegría y de

misterio de la vieja pampa.

-'¿Volverán las carretas?' - preguntábamos a nuestros padres,

recordando las delicadas golosinas de que eran portadoras.

Cuando nos respondían negativamente, diciéndonos que el

ferrocarril las había sustituido, una tristeza indefinible y

oscura caía sobre nuestras almas".

"La casa de mi infancia"

(Fragmentos)

Ricardo Caballero

Revista "Nativa" - Año XI Nº 122 - Buenos Aires, febrero

de 1934

"Páginas literarias del último caudillo" -

Compilación: F. Rojo y A. Ivern

"En camino hacia el mercado de Córdoba"

- Foto de A. W. Boote, 1913 ("The Amazing Argentine")

|

La Posta y los viajeros.

No reiteraremos el material que, en extenso, ya ha sido

incorporado en otras capillas; en este espacio y de modo

específico, nos abocaremos a la etapa desde mediados del siglo XVIII a la actualidad. De interesarse el lector en los sucesos

que, en toda esta zona del sudeste cordobés, iban construyendo

los años previos le sugerimos se dirijan a los contenidos de

Cruz Alta,

Los Surgentes,

Inriville,

Bell Ville,

Yucat o

Villa María.

|

El Fray

Pedro José de Parras realiza numerosos viajes entre 1749

y 1753 de los que deja testimonio en el libro "Diario

y Derrotero de sus viajes, 1749/1753 - España, Río de la

Plata, Córdoba y Paraguay". Del mismo extraemos que

el 15 de diciembre de 1750 "... nos adelantamos al

Río Tercero. Es éste un paraje deliciosísimo por los

bellísimos bosques de que está vestida la costa y que en

los últimos veinte años estaba pobladísima de buenas

estancias y creo que no tiene todo el reino del Perú

mejor paraje para cría de ganados; más hoy no se ven

sino arruinados edificios por las continuas y

cruelísimas invasiones con que los indios han desvastado

estas campañas; sin embargo de que ya se ve una u otra

estancia y creo que, en breve tiempo volverá a poblarse,

no obstante que el peligro es sumo y deberán siempre

vivir con grandísimo temor". |

|

|

|

José A.

Ferrer Benimeli estudió el testimonio que dejó escrito el Padre

José Manuel Peramás sobre el viaje que, de resultas de su

expulsión, realizaron los jesuítas desde Córdoba al Río de la

Plata. El trabajo del investigador está expuesto bajo el título

"Viaje y peripecias de los jesuítas expulsos de

América".

Del mismo extraemos que

el 28 de julio de 1767 "... llegaron a una legua del río

Tercero 'a donde se dio de noche la única comida que se daba en

este viaje' [así consignado en el original de Peramás].

El 29 llegaban a Esquina de Ballesteros y el 30 al puesto

llamado el Fraile

Muerto".

A la izquierda el listado de los

sacerdotes jesuítas expulsos donde, resaltado,

destacamos el nombre del Padre José Manuel Peramás

(anotado como Joseph Peramás, natural de Cataluña) |

Entre 1771 y 1773, Concolorcorvo en su carácter de Visitador de

Correos y Postas entre Buenos Aires y el Alto Perú dejó

consignado que la posta entre Fraile Muerto (actual

Bell Ville) y

Paso de Ferreyra (actual Villa Nueva) era, por entonces, la

Esquina de Colman que, según el autor, correspondía al "...

apellido de un inglés tan valeroso que, habiendo perdido un

brazo en un combate y después de haberse curado, continuó

sirviéndose con uno solo contra los indios, manejando la lanza y

el alfanje con el mismo denuedo y asombro de amigos y enemigos".

José E. Cacciavillani (1925-1984) en su libro "Historia de

Ballesteros" se extiende más al respecto al asegurar que el

tal Colman " ... manejaba el alfanje a diestra y siniestra

degollando indios que era un placer. Para él ... Lamentablemente

no sabemos más sobre este valiente precursor de nuestros héroes

del desierto".

Según Concolorcorvo, la Estancia de la Esquina de Colman (algunos

historiadores la identifican como de Collman) distaba ocho

leguas de Fraile

Muerto

y tres leguas de Esquina Paso de Ferreyra (actual Villa Nueva) y

su presencia en el lugar se reconocería, tal vez, desde fines

del siglo XVII o principios del XVIII.

Será José E. Cacciavillani en su libro "Historia de

Ballesteros"

quien concluye que, hacia 1780, "... muy probablemente cerca

del puente que une los dos Ballesteros actuales, se estableció

un hidalgo español llamado José de Ballesteros y con él, un

hermano". Los colonos Ballesteros instalan, en el lugar, un

negocio de campaña; el sitio se reconocerá como Esquina de

Ballesteros.

Puente actual sobre el Río Tercero - Autor: Domingo

José Ingrassia

Obra incluída en el libro "Historia de

Ballesteros" de José E. Cacciavillani

En 1784, el astrónomo francés José Sourryère de Souillac partió de Buenos

Aires con destino a Santa Cruz de la Sierra con el objeto de

amojonar el camino. Si bien la tarea se vuelve inconclusa, un

tramo del mismo es volcado al libro

"Itinerario de Buenos Aires a Córdoba" que es

publicado varios años después. En el mismo da

cuenta que el río Tercero a partir de

Frayle Muerto

tiene un "... caudal mediano, fondo firme, sus márgenes casi

a pique de terreno, muy seguro y sólido por ser gredoso; todo el

camino es bueno y llano como el terreno, el pasto no sirve para

los caballos; muchos árboles, chañares y sauces; los primeros

sirven por su tamaño y calidad para fuego, estacadas y otros

usos inferiores; los segundos, para carretas, y los terceros

para tirantes. A las seis leguas llegué a la posta llamada la

Esquina de Medrano".

Cuando el científico galo se refiere al tramo desde

Frayle Muerto

hasta el Paso de Ferreira se esmera en volcar a su recopilación

una significativa información sobre la flora y la fauna del

lugar. Sobre el Río Tercero en particular asegura que "... el

agua es buena y con abundancia de peces: surubís, magurutices,

sábalos, tarariras, bagres de tres clases, muchas bogas (no son

como las de Europa), infinitos dorados, anguilas muy grandes,

camarones, unos parecidos a sardinas pero endentados". Las

posibilidades de buena caza incluyen "... toda clase de

patos, palomas, perdices, chorlitos, becacinas, loros, cotorras,

periquitos, avestruces, chajás, liebres en abundancia, venados,

guanacos, biscachas, quirquinchos (de los que hay varias

especies como peludos, piches, matacos, mulitas, todos muy

semejantes)". En su relevamiento consigna "... víboras,

culebras y otros reptiles ..." además de muchas yerbas

medicinales como "... oruzú, zuma, canchalagua, jalapa,

lechetrema, ruibarbo, mostaza, perlilla, duraznillo, llantén,

achicorias, malvabisco, hinojo y contra-yerba".

El historiador José Ignacio Avellaneda rescata el documento que,

bajo el título "Descripción de los caminos, pueblos, lugares

que hay desde la Ciudad de Buenos Ayres a la de Mendoza, en el

mismo reino", fue escrito por el

Comandante de Frontera y de las

Armas del Partido de Cuyo José Francisco de Amigorena y

fechado en Mendoza el 6 de febrero de 1787. El mismo es un

relato pormenorizado del camino transitado por el expedicionario

donde se da cuenta, no solo de las características de la ruta,

los caminos secundarios y las distancias, sino que también

aporta una importante y valiosa información sobre la geografía

en general, los asentamientos poblacionales y sus recursos de

subsistencia. De dicho diario de viaje extraemos un fragmento

donde se consigna que, una vez dejado atrás

Fraile Muerto,

van en procura de la Posta siguiente:

|

"A

la Posta del Rincon de Bustos (se pagan 6 leguas): Todas

ellas son bien deliciosas á la vista cansada de las arideses pasadas; agua y Leña en abundancia, sin faltar

buenos Peces quando hay alguno que se dedique a

pescarlos. Mas de veinte Ranchos hay en esa distancia a

uno y otro lado del Rio, con mas de 120 individuos que

los habitan según el computo que hicimos: Ocupanse de la

Cria de Ganados Bacuno, Lanar, Yeguada y los Cavallos de

su tragin, pero no pasa el numero de esas Especies del

preciso para su subsistencia, porque no hay quien se

anime a fomentar su Cria por temor de los Indios. Las

Mugeres se exercitan en sus ilados como referimos

arriba. La

Posta del Rincón esta en uno que forma el Rio, tiene su

Casa regular aunque sin defensa alguna con otras

habitaciones contiguas para Criados y Postillones: pero

con motibo de las frecuentes irrupciones de los Indios,

sucede que el Mro de Posta se retira muy á menudo al

otro lado del Rio, y solo deja aquí un Postillon y algun

criado que cuide de dos Cavallos a los Correos y

Pasageros".

Si su interés es acceder al relato

específico que abarca el trayecto transitado dentro del

territorio cordobés,

haga click aquí.

Por el contrario, si su deseo es tomar

contacto con la integralidad del documento y por ende,

de todo el viaje,

haga click aquí. |

Entre 1788 y 1789, el geológo y minero alemán Anton Zachariah

Helms viajó integrando un equipo de especialistas en la materia

los que, financiados por el estado español, tenían por objetivo

el optimizar con novedosas tecnologías de la época la

explotación de los ricos recursos en plata descubiertos en

nuestras tierras sudamericanas. Durante su viaje redacta sus

vivencias las que fueron publicadas en un libro bajo el título

"Viaje desde Buenos Aires a Lima por Potosí"; en el mismo

deja consignado que, camino a Córdoba y tras superar

Frayle Muerto (Frailem

Muerto en el original) en dirección a Esquina de Medrano

(Esquino de Medrano en el original),

"...

comienza un bosque continuo con un ligero ascenso en dirección a

Córdoba. En este bosque solo se encontraron dos tipos de árboles

los que, sin fruto alguno, tenían similitud con los olivos

españoles con hojas de un intenso y hermoso color verde”.

Su relato se ocupa de resaltar la presencia de

"... casas de postas y algunas chozas de criollos que se

levantan a campo abierto, sin fosos ni muros de protección ...",

lo que justifica en que

"... los indios nunca llegan tan lejos en sus incursiones

predatorias.”

Portada y fragmento del libro de Anton Zachariah Helms

Walter B. L. Bose concluye en su artículo "Córdoba, centro de

las comunicaciones postales en las Provincias Unidas del Río de

La Plata" publicado en 1942 que "... hacia 1779 el punto

de partida hacia Chile se iniciaba en la Esquina de la Herradura

o Posta de Ferreyra, a seis leguas de la Cañada de Lucas y luego

fue fijado en la Esquina de Medrano, en 1791, por ofrecer

mayores ventajas". La primera posta que se encontraba en

este trayecto era la "Posta de San José" cuyo Maestro desde 1791

era José Domingo Cabral por lo que, también se la conocía como

"Posta de Cabral".

Para la época virreinal, elegir la ruta hacia Mendoza implicaba

abandonar el Río Tercero a la altura de la Posta nº 21

identificada como Esquina de Medrano para poner rumbo oeste

hacia el arroyo San José (arroyo Cabral, este curso de agua

separa las actuales pedanías de Villa Nueva y Chazón) donde su

posta llevaba el nº XXII (la secuencia seguía con números

romanos), luego a Cañada de Lucas (Posta nº XXIII) y Punta de

Agua (Posta nº XXIV); si el deseo era ir a Córdoba, se optaba

por cruzar el río Tercero en la Posta nº 22 identificada como

Paso de Ferreyra (Villa Nueva) para luego continuar a Tío Pugio

(Posta nº 23), en dirección norte. El ordenamiento numérico

corresponde a la información que Angel

García Rodríguez extrae, para su tesis doctoral, del "Mapa

Topográfico - Facsimil de la época de la formación del

Virreynato".

Un informe que se efectuó en 1799 para el Virrey Marqués de Avilés

conocido como "Itinerario de Mendoza a Buenos Aires por el

camino de las Postas" da cuenta que el viajero que, luego de

pasar Frayle Muerto, comenzaba a alejarse del Río Tercero hacia

el oeste en procura de la ruta hacia Chile se encontraba que el

tramo hacia las Postas de San José y Cañada de Lucas eran

"... un monte de grandes Algarrobos y Chañares que tendrá como

dos leguas de trabesia, es mui hermoso, y ai sus lagunas limpias

a trechos que recogen agua cuando llueve".

Para fines del siglo XVIII y principios del XIX los Maestros de

Postas de la zona fueron: Juan Manuel de la Fuente en Paso de

Ferreyra (desde 1773 hasta 1789); Don José Ignacio de las Casas

(a partir de 1789) en Esquina de la Herradura y en 1811 se

designa en Paso de Ferreyra a Manuel Bustos, quien había

ejercido estas funciones en Esquina de Medrano.

En relación a esta última Posta las responsabilidades de

administración fueron asumidas, como primer Maestro, por José

Bustos a partir del 26 de agosto de 1779. Al momento de su muerte, dos años

después, las tareas recaen sobre su esposa Isidora Farías y su

hijo Félix Fernández. En

1787, este rol es tomado por un hijo de José Bustos de nombre

Casimiro que, tras su muerte en 1796, es reemplazado por su

viuda Luisa Bárzola y su hijo Manuel Bustos.

En 1806,

concretada la rendición de las

tropas inglesas y reconquistada Buenos Aires, los invasores prisioneros

fueron alojados en San Antonio de Areco, a 120 km de

Buenos Aires. Al año siguiente, se decide trasladarlos al interior.

El nuevo confinamiento

será Santa Rosa en el Valle de Calamuchita donde serán ubicados,

en su mayoría, en el casco de la vieja

Estancia Jesuítica de San

Ignacio. El Capitán Alexander Gillespie era parte del

Regimiento 71 desplazado; de su mano nacerá un largo escrito

que, a

modo de diario de viaje, relevará la naturaleza y geografía de

nuestro interior así como

los hábitos, costumbres, miedos y sueños de los habitantes

locales. Esa pintura particular y subjetiva adoptará forma de libro

al imprimirse en Londres

en 1818.

El relato da cuenta que, el 30 de marzo de 1807, provistos de

recursos económicos y víveres, en carretas y a través de las

peligrosas pampas, abandonan el Santo de Areco e inician el

largo camino a Córdoba.

La memoria escrita del Capitán nos da cuenta que, el 21 de abril

temprano, "... nos refrigeramos en la Esquina de Ballesteros,

a cinco leguas de Fraile Muerto donde hay una posta en la

llanura. El traje de la gente ahora cambió, pues en lugar de

poncho usaban una frazada ordinaria de su manufactura, que era

operación lenta, pues no sabiendo tirar la lanzadera,

invariablemente la pasaban a mano. Hasta aquí nos habíamos

mantenido desde Cruz Alta, junto a las márgenes del Tercero".

[Acceda al relato completo del viaje por territorio cordobés, haciendo

Click Aquí].

El jefe de la Posta Manuel Bustos deja el lugar en manos de Pedro

Moyano el 28 de abril de 1810 para tomar el control de la Posta

de Paso de Ferreyra en 1811.

Durante el año de 1810 ya se tienen datos de la existencia de la Posta Esquina

de Castillo (la que, luego, se conocerá como Posta de Tres

Cruces) ubicada a 4 leguas de

Fraile Muerto y a otro tanto de

Esquina de Medrano.

Guillermo Gallardo, en su trabajo sobre el viaje de Joel Roberts

Poinsett de 1811, nos da cuenta que "... Mariano López se

hace cargo como Maestro de esta Posta [Esquina de Medrano]

desde el 24 de octubre de 1811. Poisett lo hallaría recién

instalado en sus funciones. Ocupaba tierras propias, con ovejas,

aves y ganado, huerta y agua permanente".

En 1811 Joel Roberts Poinsett, en su carácter de Primer Agente

Comercial y Primer Cónsul de los Estados Unidos de Norteamérica

en Buenos Aires y en Chile, transita el camino que une Buenos

Aires a Santiago de Chile. En la Revista de Historia de América

y Argentina publicada por la Universidad Nacional de Cuyo

Guillermo Gallardo recupera la historia de dicho viaje en la que Poinsett escribe que, luego de pasar por

Fraile Muerto,

"... las sierras de Córdoba se ven a lo lejos y el suelo se

vuelve quebrado, con bosques de un espino bajo (Acacia Mimosa).

Los caminos están muy desgastados por las carretas. Las ruedas

que en éstas utilizan son de un diámetro de diez pies y las

huellas se vuelven tan profundas que a menudo nos veíamos

obligados a rebajar los caballones formados entre ellas para que

la galera pudiera pasar". Después de la Posta de Medrano

siguen camino hacia el oeste.

Manuel Bilbao en su libro "Buenos Aires, desde su fundación

hasta nuestros días", asegura que "... en la época de la

Independencia las postas y caminos que había ... eran, para la

Jurisdicción de Córdoba, las siguientes:

Cruz Alta,

Cabeza de

Tigre (a 4 leguas),

Esquina de Lobatón (a 4 leguas), Saladillo

de Ruíz Díaz (a 5 leguas), Barrancas (a 4 leguas),

Fraile Muerto

(a 4 leguas), Tres Cruces (a 5 leguas), Capilla de Dolores (a 3

leguas) [se refiere a la Posta de la estancia de Bustos y

esta Capilla debe adjudicarse al canónigo José Mateo de

Arrascaeta en 1817],

Esquina del Ahogado (a 4 leguas) [seguramente se refiere a

La Herradura], Arroyo San José (a 4 leguas)".

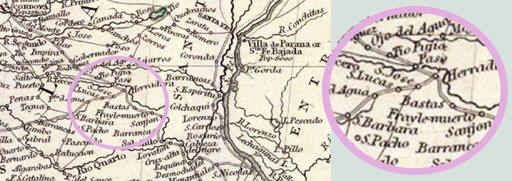

Un mapa de 1816, en este caso de Adrien-Hubert Brué, insiste en

identificar a la Esquina de Colman como la Posta intermedia

entre Frayle Muerto

y la Esquina de Passo (con doble "s") Ferreira.

Mapa de Adrien-Hubert Brué (1816)

El viajero inglés Alexander Caldcleugh Beatson (nacido

en Londres, Inglaterra en 1795 y fallecido en

Valparaiso, Chile en 1858) recorre estas tierras a

partir de 1819 hasta 1821 volcando sus experiencias en

el libro "Viajes por América del Sur". A

propósito de este espacio en particular deja el

siguiente testimonio:

|

"A las cuatro de la mañana partimos [de

Frayle

Muerto] para Tres Cruces y la Esquina de Medrano, a

distancia de ocho leguas. El camino que seguía por las

márgenes del Río Tercero, señalado por una hilera de

árboles. Pasamos algunas estancias rodeadas de

arboledas. Con un poco más de agua esta comarca tendría

buenas maderas. Vi algunos cuervos grandes como gallinas

y los mismos arbolillos del día anterior; también unas

flores, parecidas al alelí, de color amarillo pálido y

unas hierbas que semejaban la cola de un gato. La gente

de buenos modales y en la posta una casa. Hasta el

Arroyo San José, ocho leguas. Anduvimos una distancia

considerable por las márgenes del río Tercero, entre

matorrales de mimosas con espinas y hierbas tan altas

que apenas se distinguía el camino". |

|

En 1820, el banquero suizo Peter Schmidtmeyer realizó el

viaje entre Buenos Aires y Chile que, devenido en pormenorizado

relato, dejó plasmado en el libro "Travels into Chile over

The Andes". De sus páginas extraemos el mapa elaborado

por el autor y el detalle de las

postas recorridas observándose que la Esquina de Medrano es

identificada como el sitio donde se bifurcan los caminos hacia

el norte y el oeste, este último en dirección a Chile.

En el espacio dedicado al trayecto entre la Esquina de Medrano y

el Arroyo San José, Schmidtmeyer ilustra la vida cotidiana de la

zona con una lámina y se ocupa, en especial, de mencionar la

presencia visual de las típicas serranías cordobesas que, a la

distancia, rompen con toda la monotonía de las pampas que tanto

lo habían aburrido desde Buenos Aires.

Para la misma época otro viajero, en este caso el botánico

e ingeniero inglés John Miers, realiza varias expediciones a Sudamérica

motivado por razones científicas. De resultas de estos

relevamientos nacen dos volúmenes que fueron publicados en

Londres en 1826 bajo el título "Travels in Chile and La Plata

- 1819/1824" y que, en su versión española, fue impreso como

"Viaje al Plata, 1819/1824". Al recorrer sus páginas nos

encontramos con su visión de su visita a la Posta de Esquina de

Medrano y su entorno:

|

"El camino hasta Tres Cruces, cuatro leguas de

distancia, corre en parte entre manchas de bosque

espinoso, en parte sobre una pampa abierta; la posta es

un lugar bastante miserable. De aquí a la Esquina de

Medrano, igual distancia, el camino se tiende sobre una

región más boscosa. La Posta de Esquina de Medrano

consiste en una larga hilera de construcciones de adobe

y es mucho más limpia que las vistas hasta ahora. El

maestro de posta es un hombre de lo más amable y bien

educado, tiene mucho parecido con un español europeo;

provee de todas las comodidades que se pueden proveer en

el lugar; su tropilla es excelente y tiene bastantes

servidores para atender al viajero con rapidez. En este

punto el camino deja la línea de postas que lleva a

Córdoba, el cual por algunas leguas sigue paralelamente

la margen occidental del río Tercero, luego cruza el río

en el vado de Paso de Ferreira y de allí toma hacia el

norte para Córdoba. Dejando el camino de Córdoba, la

dirección tuerce más hacia el oeste y se cruza, al

principio, por un bosque de chañares, mimosas y

algarrobos cuyas ramas, cuando yo viajaba por allí

estaban cargadas de langostas. Bordeando la comarca

boscosa durante dos leguas nos encontramos nuevamente en

la pampa, aún desprovista de árboles, que muestra una

superficie algo ondulada. A una distancia de ocho leguas

de la última posta se encuentra la etapa siguiente,

Arroyo de San José, donde hay unos pocos ranchos

miserables y provisión de caballos, también miserables". |

John Miers y fragmento de su obra

El 30 de enero de 1821 la Provincia de Córdoba, a través de su

Asamblea Legislativa, le da vida al "Reglamento Provisional

de la Provincia para el Régimen de sus Autoridades" que se

asume como su primera Constitución. El órgano deliberativo

estaba presidido por Francisco de Bedoya y entre sus miembros se

encontraba el Dr. Francisco Ignacio Bustos, sobrino del entonces

Gobernador Coronel Mayor Juan Bautista Bustos el que asumirá la

responsabilidad de publicarla en Bando Solemne casi un mes

después; más precisamente, el 20 de febrero de 1821.

Siete años después, el Dr. Francisco Ignacio Bustos será central

en la construcción de la historia que, en este espacio, nos

convoca.

En 1823, el escritor inglés Robert Proctor llega al país con el

objetivo de cruzarlo en procura de Chile y de allí, al Perú. Al

regresar a su país, todas las notas acumuladas a lo largo del

viaje se incorporan a un libro al que títuló "Narraciones del

viaje por la Cordillera de los Andes". Del mismo, extraemos

lo siguiente: "Hicimos las cuatro leguas desde

Frayle Muerto

a Tres Cruces en cincuenta minutos, pues deseábamos adelantar

cuatro leguas más hasta la Esquina de Medrano, donde, según el

correo, había buen alojamiento. Llegamos al primer punto como a

las 5, y, para nuestra gran mortificación, nos encontramos sin

caballos: por consiguiente, nos vimos forzados, a pesar nuestro,

a parar en Tres Cruces, pero obligados a pasar la noche en el

carruaje por no haber sitio para nosotros en el mísero rancho,

aunque el maestro de posta tuvo la amabilidad de ofrecernos

dormir en el mismo aposento suyo y de su familia. Los peones

entretanto se acomodaron rodeando el fogón que encendieron bajo

un árbol donde prepararon asado y tomaron mate. El 29, llegamos a la Esquina de Medrano en

un muy buen tiempo. El

informe de nuestro correo sobre esta posta fue exacto, y era

superior a cualquier casa que hubiéramos visto a partir de

Buenos Aires. La entrada daba a una gran sala, con cielo-raso de cañizo, que imprimía a la casa aspecto de una limpieza que

brillaba por su ausencia en todas las otras cuyos cuartos sin

cieloraso tenían telarañas colgando como cenefas, sin riesgo de

ser bajadas con escoba. La casa se levanta en una situación muy

alegre, con acceso a extenso matorral, compuesto principalmente

de acacia espinosa o algarrobos con ramas que tocan el suelo.

Los habitantes del país aprovechan mucho la fruta de este

árbol, que, cuando madura, es larga vaina amarilla como chaucha.

Se da en grandes racimos y tiene sabor dulce muy pronunciado. Se

usa en diferentes confituras y para hacer patay, que, a nuestros

paladares estaba lejos de ser agradable. En esta posta se

bifurcan los caminos de Perú y Chile, el primero a la derecha

por Córdoba, Tucumán y Salta, y el segundo por San Luis y

Mendoza. Aquí perdimos el lindo, aunque pastoso camino de las

Pampas, siendo el campo cubierto con helechos, lleno de calinas

como tacurúes, y más boscoso. Mulas y carros han seguido una

ruta con hondos huellones y era imposible andar ligero. En

algunos lugares la vista producía el aspecto de un algarrobal

tupido, mientras en otros los troncos estaban separados más bien

de modo pintoresco. La etapa de la Esquina de Medrano al Arroyo

San José es de siete leguas de mal camino áspero".

Fragmento de

"Narraciones del viaje por la Cordillera de los Andes y

Residencia en Lima" - Robert Proctor

En 1824 quien en el futuro sería Papa Pío IX, al pasar por la zona

camino a Chile, dejará una descripción de la zona a través de un

texto realizado por su acompañante y escriba Giuseppe Sallusti.

Traducimos del original en italiano: "... Luego de

Fraile Muerto vamos hacia Las Tres Cruces, posta infelicísima,

es verdaderamente de las tres cruces que son: su malvada

situación, la falta de toda comodidad, las tazas engrasadas y

los rostros ceñudos de los responsables del lugar. Por tanto,

apenas cambiados los caballos, nos fuimos volando yendo a tomar

el almuerzo en la Esquina de Medrano, que es la posta inmediata,

competentemente buena y limpia; en la que se toma buena agua del

Río Tercero que se nos reaparece bañando sobre el lateral de la

construcción. Nosotros que habíamos andado del Sur al Norte y

desde Rosario hasta Medrano desde el Levante al Poniente; en

Medrano comenzamos a andar de Norte a Sur regresando, de algún

modo hacia atrás en dirección al paralelo de Buenos Ayres.

Debimos hacer ésto para evitar, dentro de lo posible, el

encuentro con Salvajes, alejándonos de ellos en nuestro camino.

Al principio, después de Medrano el recorrido es de gruesos

bosques de altas formas muy ramificadas del tipo de nuestras

acacias; luego se entra en una

llanura donde no se ve otra cosa que pasto, pocas aves y muy

pocas bestias; y para aquellos que son poco prácticos se hace

poco posible que se pueda reconocer la dirección del camino ya

que aún en pleno verano se halla cubierto de pasto sin ningún

signo de camino demarcado por el tránsito de algún otro que,

como nosotros, han debido experimentar. Lo mismo sucede en las

próximas quince leguas hacia la siguiente posta. De la Posta de Medrano se va al Arroyo San José donde llegamos a las dos de la

tarde y nos vimos obligados a pernoctar ya que las siguientes

postas no suministran siquiera comodidades para dormir. Se llama

Arroyo San José por un torrente de agua que baña el lateral de

la posta la que es muy cómoda y limpia, nosotros le hayamos

falta de pan y de vino pero, de esas cosas, estábamos bien

provistos. Una vez que la Maestra de la Posta nos preparó una

buena cocina, cenamos con mucha satisfacción. En el tiempo

intermedio entre nuestra llegada y la hora de la cena están los

que se dieron por cazar y quienes a pasear. Nosotros tres junto

al Monseñor Martai nos dimos un baño en el río para quitarnos el

polvo y tener un refresco frente al excesivo calor de los

últimos dos días. Con el alivio del baño y la buena cena se pasó

una noche feliz".

Al año siguiente, durante 1825, el inglés Samuel Haigh realiza su

tercer viaje a Sudamérica; durante el mismo, cruza nuestro

territorio desde Buenos Aires en dirección a Chile para luego

volcar su nueva experiencia en un libro que se publicará en

Londres en 1831 bajo el título "Bosquejos de Buenos Aires,

Chile y Perú". Su relato nos expone una descripción muy

interesante sobre la zona; relata, con pinceladas de sencilla

cotidianeidad, haber llegado a Esquina de Medrano luego de un

largo viaje donde la sensación de libertad que brindaba cabalgar

por las pampas era suficiente y valiosa justificación frente a

tanta monotonía. Vayamos, entonces, a sus palabras:

|

"Al quinto día llegué a la Esquina de Medrano para

almorzar. Es una de las Postas más agradables del

camino; el Río Tercero serpentea junto a la casa, que

tiene detrás una huerta con fruta, legumbres y muchos

árboles a la orilla del río. Don F. Bustos, que tiene la

posta, es un personaje muy atento e instruído. Me brindó

un almuerzo magnífico de gallinas, arroz, huevos, etc.,

que disfruté en el pórtico de la cabaña, la que merece

realmente ese nombre. Cerca de una legua de la Esquina,

el camino se bifurca para Córdoba y como había, a

menudo, oído ponderar esa ciudad, sentí una fuerte

curiosidad de visitarla y manifesté mi intención a

Bustos que era cordobés. Me dijo que me daría una carta

para un tío suyo que residía allí y una vez escrita y

consumidos nuestros alimentos, montamos sobre nuestros

caballos y seguimos a la Posta de la Herradura, primera

en el camino de Córdoba". |

|

Aguafuerte coloreado "Vista de

la Casa de Posta llamada el Rincón de Bustos, a orillas del Río

Tercero"

de Fernando Brambila

(1763-1832) (obra realizada entre 1795 y 1798)

Luego de volver a leer el párrafo dedicado a Esquina

de Medrano más arriba trascripto y atraídos por lo

que entendíamos era una señal, casi como si fuese

una clave, donde la palabra "uncle" es

precedida con la traducción "tío" entre

paréntesis, nos sentimos impulsados a querer seguir

leyendo su libro.

Con el correr de las páginas un rompecabezas

incompleto se nos despliega sobre la mesa y con él,

la tentación de apostar por posibles piezas a

colocar en cada uno de los espacios vacíos.

En la página 332 leemos: "Having dressed, in

order to present myself to the governor, I walked to

his palace, and was admitted by the sentinel, when I

was agreeably surprised to find that the great man

was no other than Colonel Bustos, with whom I had

breakfasted about eight years before in the Pampas.

At that time he was serving under Belgrano. He

recognized me first, and mentioned the circumstance

of our first meeting. After giving me a most cordial

welcome, he invited me to dine with him the next

day, and introduced me with his lady. The

'tertulias' spent in their house, during my short

stay in Cordova, will allways be remembered as some

of the most agreeable I passed in South America"

(Acceda a la traducción haciendo

CLICK AQUI).

Razonemos, ahora, sobre el contenido de este texto:

|

Samuel

Haigh

NO iba a Córdoba, cambia de opinión luego de la

charla con F. Bustos, ¿lo hace, según sus palabras,

tan solo porque le nace una fuerte curiosidad ("a

strong curiosity") por conocer la ciudad?.

A poco de arribar a Córdoba, una vez comido y

habiéndose vestido de modo adecuado se dirige,

sin razón explícita alguna a la Gobernación. ¿Cómo

se explica que un inglés desconocido en una ciudad

que nunca había pisado logra, apenas llegado ser

admitido por los centinelas quienes le liberan el

paso hasta las mismas oficinas del Gobernador?

Es el

Gobernador quien primero lo reconoce al momento que

el inglés ingresa; por tanto, antes de estar frente

a frente, ninguno de los dos sabían quien era el

otro y es Bustos quien, al individualizar a su

visitante, le hace notar que habían estado juntos en

una reunión presidida por Belgrano ocho años antes.

Si

bien en

ningún momento del relato se hace mención a la carta

recibida de manos de F. Bustos, ¿no será que es

dicha misiva la que le abre todas las puertas del

poder con tanta facilidad?.

Si la carta no era para el Gobernador entonces ¿por

qué Haigh no menciona nunca habérsela dado a otra

persona durante su estancia en Córdoba?.

En su texto, no hay nada escrito sobre lo que

hablaron con Bustos; lo único consignado es que el

Gobernador le presentó su esposa, lo invitó a cenar

y a una tertulia

para el día siguiente. Parecen ser demasiadas las

consideraciones dispensadas para un simple viajero

circunstancial que podríamos concluir que el azar de

una carta lo puso en el lugar apropiado para los

intereses de ambos.

Si

todas las anteriores reflexiones coincidieran con

los vacíos del rompecabezas, entonces no sería para

nada descabellado concluir

que F. Bustos, Maestro de la Posta de Medrano, sería

sobrino del Gobernador Juan Bautista Bustos.

Lo que sí pareciera muy difícil de asegurar es que

F. Bustos fuese el futuro fundador de Ballesteros

Sud (Dr. Francisco Ignacio Bustos); quizás podríamos

arriesgar con que eran primos entre sí. |

|

¿Quién era Samuel Haigh? ¿Qué lo traía a Sudamérica? Su primer

viaje se efectiviza en 1817 y recalará en Valparaíso (Chile)

unos meses después de la batalla de Chacabuco y poco antes de la

batalla de Maipú. Era el momento propicio para un comerciante

especializado en la venta de armas. Se puede concluir que su

presencia y sus mercancías llegaron en el momento apropiado para

volcar la balanza a favor del triunfo definitivo de San Martín y

O´Higgins, con quienes tuvo contacto directo entre ambos

combates. Durante este viaje también se produce un encuentro con

Belgrano; reunión ésta, en la que se hallaba presente el Coronel

Juan Bautista Bustos. Esta primera y fructífera experiencia en

el sur de América lo motiva a volver por segunda vez en 1820 y

una tercera en 1825.

Coronel Juan Bautista Bustos

Dos embarcaciones francesas recalan en Chile a fines de 1825, son

la Fragata La Thetis y la Corbeta L'Esperánce. Parte de su

tripulación parten, el 26 de enero de 1826, con destino a Buenos

Aires por el Paso del Río Blanco. Después de unos 15 días de

viaje, el 11 de febrero, descansan en la Posta de Esquina de

Medrano. La travesía será recopilada por el Teniente de Navío de

La Thetis Conde Edmond de la Touanne y luego publicada con la

autorización del Capitán de Navío Barón de Bougainville en París

en 1837 bajo el título "Itinéraire Valparaiso et de Santiago

de Chile a Buenos Aires para les Andes et les Pampas". La

tabla que reproduce el itinerario recorrido, en el espacio

dedicado al tramo desde Punta del Agua hasta Arroyo de en Medio,

deja constancia que "... Esquina de Medrana [así

consignado en el original] es la mejor posada de la ruta. El

Río Tercero con árboles y vegetación ribereña".

Del posterior texto extraemos que "... luego de Tegua, donde

habíamos llegado en la noche del 10, dormimos al día siguiente

en la Esquina de Medrana [así consignado en el original];

muy buen alojamiento administrado por un cordobés; quizás la

mejor posta de todas las de la carretera. Allí reina el orden y

la limpieza; hay un cuidado especial que la hace distinta en

comparación con lo visto hasta entonces. En general, desde que

entramos en la provincia de Córdoba cuya capital está distante

unas 35 o 40 leguas de la Esquina de Medrana, todo parece mejor

que en los otros lugares ya vistos; en todos los aspectos: mucho

más en las viviendas, en la solidez del modo de construcción, en

más recursos en las aldeas, una imagen de progreso, bienestar y

civilización. Como habíamos llegado muy tarde a Esquina de

Medrana, al salir del cuarto al día siguiente vimos con asombro

algo sobre lo que no habíamos reparado, estábamos junto a las

orillas del río Tercero que baja de la Sierra de Córdoba y se

dirige hacia el Paraná y finalmente a Buenos Aires. Recibe las

aguas del Arroyo San José y de otras corrientes pequeñas.

Durante todo el día 12 de febrero y parte del siguiente, nuestro

camino fue siempre junto al sinuoso, profundo y rápido río

Tercero al que recién abandonamos al llegar al pequeño pueblo de

Desmochados a unas 45 leguas de Medrana. Se trata de un río

ancho con costaneras altas con casi ninguna pendiente que

facilite el acceso; es como un profundo tajo en un terreno

absolutamente plano sobre ambas orillas. Sus aguas son frescas y

limpias lo que facilita una mayor y mejor vegetación además de

más casas y corrales en medio de grupos de árboles. Así es el

paisaje hasta Saladillo, a 20 leguas de Medrana, a partir del

cual solo vemos cactus y hierba como toda vegetación".

En octubre de 1826 el médico alemán Ludwing Friedrich Froriep

rescata, del relato de los viajes de Miers, la presencia masiva

de langostas en la zona y lo vuelca en "Noticias sobre Ciencias Naturales y

Médicas". Del mismo extraemos que las 14 leguas entre

Arroyo San José y Esquina de Medrano se realizó acompañado de

"... un ininterrumpido enjambre de saltamontes que volaron,

silenciosos, delante del viento en una dirección opuesta a

nosotros de modo ininterrumpido, ocupaban unos 20 pies de ancho

sobre nuestras cabezas y el aire parecía cubierto cual espesa

niebla que oscurecía el horizonte. Las miríadas de insectos que

atravesamos esa tarde eran incontables quedando, a la mañana

siguiente, la tierra cubierta por ellos".

Ludwing Friedrich Froriep y fragmento de su obra

Desde el puerto de

Falmouth (Inglaterra), el 23 de abril de 1827, parte el

paquebote Duke of York con destino final en Sudamérica; una vez

llegados a Buenos Aires inician un camino a través de nuestras

tierras en procura de Chile y luego, Perú. Como parte de la

tripulación, el Teniente Brand relevará el día a día del viaje en

un pormenorizado relato que, en 1829, será publicado en Alemania

por el editor Dr. Friedrich Alexander Bran con el título

"Diario de Viaje al Perú durante el invierno de 1827"

el que incluirá en un volumen de "Archivos Etnográficos".

El 24 de julio se ponen en marcha desde Buenos Aires; cinco

días después, el domingo 29, el cronista deja escrito que, luego

de dejar atrás el pueblo de

Frayle Muerto

donde "... los gauchos celebraban carreras de caballos, su

habitual diversión dominical. En esta ocasión estaban vestidos

con sus ponchos de diferentes colores. La mayoría de estas

personas, demasiado miserables y sucias, lucían espuelas y

estribos de plata. Las carreras eran muy cortas y siempre

cabalgaban sin silla". Continuaron viaje acompañados por el

Río Tercero hasta llegar a "... la Posta de Esquina de

Medrano que, ubicada junto a la hermosa costa, era la mejor de

todas las que hemos encontrado hasta ahora. El río es ancho y

profundo fluyendo cerca de la casa y las riberas están

cubiertas de árboles. Después de un viaje de 130 millas a través

de extensiones totalmente despojadas, este sitio se vuelve

encantador. Aquí los otros atrincheramientos contra las

incursiones de los indios parecen no existir. La siguiente posta

estaba a ocho millas de distancia y a sabiendas que íbamos a

encontrar un camino en pésimo estado, optamos por quedarnos

esa noche, tuvimos una buena comida y una habitación limpia para

dormir". A las 8 de la mañana del día siguiente, lunes 30,

con la renovación de caballos reinician el camino a través de

"... pampas tristes ..." rumbo al Arroyo San José y la

Cañada de Lucas.

Corría 1828 cuando el Dr. Francisco Ignacio Bustos

promueve, con fecha 24 de abril, una resolución de la Asamblea

Provincial que le da vida a la Villa de San Juan - Esquina de

Ballesteros; llevando a la realidad un mandato de su tío, el

Gobernador de Córdoba Don Juan Bautista Bustos.

|

Firma del Dr. Francisco Ignacio Bustos |

|

Alcides d´Orbigny recopiló y

publicó numerosos viajes que involucraban a Sudamérica

y Argentina. La obra publicada en varios tomos y bajo el título

"Viaje pintoresco a las dos Américas" fue impresa en París

hacia 1836 y años siguientes. En dicho material se recupera la

visión de Proctor sobre la Posta de Medrano asegurando que

estaba "...

artesonada

con cañas colocadas al lado unas de otras, lo que da a la casa

un aire de limpieza que falta a las otras cuyas salas no tienen

artesones".

Alcides d´Orbigny y su obra

"Voyage pittoresque dans les deux

Amériques"

Un mapa de 1840 expone dos referencias entre

Fraylemuerto

(todo junto) y Paso (Paso de Ferreyra), se trata de Bastas (es

obvio que se trata de un error ya que Bastas corresponde a

Bustos) y Herradura.

En concreto, los nombres de la Posta de nuestro interés se

confunden y entremezclan para una misma zona. Es así que,

Esquina de Colman, Esquina de Medrano, Esquina de Ballesteros,

la Posta de Bustos, la de San Juan Bautista y la Capilla de

Dolores son todas

identificaciones que, sobre la costa sur del Río Ctalamochita,

remiten a un mismo y común espacio territorial que devendrá en

la semilla de la futura comunidad de Ballesteros Sud. El

siguiente mapa deja constancia de tres de estos nombres en una

misma reproducción.

Mapa de John Arrowsmith (1842) donde figura Esquina

de Medrano, Bustos y Dolores

En relación a esta ruta que, pasando por San José, Esquina de

Lucas y Punta de Agua, pone rumbo hacia el oeste es interesante ingresar a las "Ordenes

Generales del Ejército Unido de Vanguardia - Campaña de las

Provincias Argentinas - 1841-1842". Estos documentos

reflejan en sus partes diarios, el movimiento de las tropas y

mientras acompañamos al mismo, reconstruímos el camino

transitado. Un extracto de la Orden de la División, emitida el

27 de febrero de 1842 en Arroyo de la Lagunilla, manifiesta que

"... hoy a las dos y media de la tarde si el tiempo lo

permite estará pronta la División para moverse al toque de

marcha". El día 28 de febrero ya están en Villa del Río 4º

donde permanecerán hasta el 9 de marzo inclusive. Al día

siguiente, 10 de marzo, alcanzarán Arroyo de Chulén; el 11 de

marzo, los encontramos en Arroyo de los Dos Arboles; el 12 de

marzo, ingresan a la Posta del Totoral; un día más y están en

Arroyo del San José donde un fragmento del parte consigna que

"... en el tránsito por Provincia amiga de Córdova es una

obligación sagrada de todos y cada uno de los individuos del

Ejército observar el mejor orden y un respeto inviolable a las

personas y propiedades de sus habitantes; el Señor General en

Jefe sentiría verse en la necesidad de recomendar una cosa que

el interés de la santa causa nacional exige de la Federación el

buen nombre del Ejército y el de sus individuos en particular,

pero si estas consideraciones no se tuviesen presentes está

resuelto a castigar los excesos que, en esa línea, se cometen".

Continuada la marcha, el contingente accede, el 14 de marzo,

a La Herradura; el 15 de marzo, los ubicamos en Esquina de

Ballestero en el Río 3º donde permanecen hasta el 19 de marzo

inclusive (esta larga detención refleja la importancia del lugar

lo que permitía, por tanto, una estancia más prolongada).

Regresados a la marcha, los encontramos el 20 de marzo,

acampando en Dolores en el Río 3º (la Capilla de Dolores es la

primera existente y estaba ubicada en la Estancia Posta de

Bustos); un día después ingresaban en

Fraile Muerto;

del 22 al 24 de marzo se detendrán en Posta del Sanjón en el Río

3º; el 25, será el turno de Posta de Las Haverías en el Río 3º;

del 26 al 31, en Posta de Lobatón en el Río 3º (actual

Inriville); del 1 al 6 de abril en Cabesa (con "s" en el

original) de Tigre en el Río 3º (actual

Los Surgentes); el 7 de

abril ingresan a

Cruz Alta donde permanecerán hasta el 9 de abril; al día

siguiente están en Desmochados para transitar, ahora, por

tierras de Santa Fe.

Por ser muy valioso este material, lo invitamos a descubrirlo con

más detalle ingresando a la base que el Departamento de Estudios

Históricos del Estado Mayor del Ejército de la República

Oriental del Uruguay pone a disposición de aquellos interesados

en la materia.

|

Hacia 1848, el viajero y pintor inglés

Robert Elwes recorrió la zona. Su travesía fue publicada

en 1853 bajo el titulo "Apuntes de un viaje alrededor

del mundo" que incluye un interesante número de

ilustraciones y acuarelas de su autoría. En dicho

material concluye que

“... Esquina de Medrano era una de las mejores postas

que se encontraban en el camino y que se hallaba sobre

una planicie extensa, rodeada por matas de arbustos que

le dan la apariencia de un parque; cerca corría el río,

una corriente clara y rápida, bordeada por sauces. La

casa de la posta era limpia y la habitación, amplia y

señorial; era un lugar muy agradable". |

Robert Elwes |

Samuel Greene Arnold, abogado e historiador nacido en Estados

Unidos, recorre estas tierras durante el otoño de 1848 uniendo

Buenos Aires con Santiago de Chile. Su experiencia es volcada,

con llamativos detalles, en un diario de viaje que se publicará

años después bajo el título "Viaje por América del Sur -

1847/1848". De su lectura extraemos que el domingo 19 de

marzo después del mediodía llegan a Medrano asegurando que

"... cerca de allí hay muchos árboles de distintas variedades y

la barranca o lecho seco del Río Tercero que, en invierno, está

crecido. Aquí demoramos algo por los caballos, almorzamos en el

coche como de costumbre y conseguimos un poco de queso del país

que se encuentra en todos los ranchos; es muy bueno de comer y

muy malo de digerir. Varias veces hemos tenido pan en esta

provincia. El pan, cuando lo tienen, es muy bueno, blanco y

compacto, un poco como el de Sevilla, aunque inferior a aquel

que es el mejor pan de todos. Generalmente se hornea en pequeñas

hogazas chatas y redondas, cortados en pequeños cuadrados o

triángulos".

El libro de Samuel Greene Arnold

En 1848, el gobierno inglés designa al ciudadano británico Hugh De

Bonelli como su Representante Comercial frente a las autoridades

de la novel República de Bolivia. Se desconoce con exactitud

cuales eran sus actividades; lo que no significa que, sin

equivocarnos y al igual que otros conciudadanos, se dedicaría al

negociado de armas para las guerras de emancipación y más tarde,

para abastecer a los sectores en pugna en las actuales luchas

civiles. En 1850, inicia un viaje hacia Buenos Aires con el

objetivo de acceder al Río de la Plata y, desde su puerto,

retornar a Inglaterra.

Esta larga aventura la reconstruye en un diario que, años después,

será publicado como libro bajo el título "Travels in Bolivia

with a Tour across the Pampas to Buenos Ayres". Recorriendo

sus páginas nos encontramos que el autor y la comitiva que lo

acompaña pasan las Postas de "... Billia Nueva, La Heradura y

Lescina Medran [se refiere a Villa Nueva, La Herradura y

Esquina de Medrano]; siendo este último

lugar, un pueblecito en el cual estaba apostado un destacamento

de soldados que se suponía tenían que mantener a raya a los

indios bárbaros, atento que ésta era una parte del país que los

naturales habitaban densamente y que conocida con el nombre de

Provincia de Santa Fe [SIC]. Los

pastos se habían vuelto extremadamente hermosos, la magnífica

presencia de hierbas, capaces de engordar todo el ganado de

Europa, se extendían en grandes prados que lucían desiertos y

tan solo, servían de alimento a algunas dispersas manadas de

ciervos. Esta Posta, por la noche, presentaba mucha animación y

bullicio mientras los soldados tocaban su clarín para convocar a

la pequeña guarnición a sus cuarteles. La llegada de carruajes

también infundía más ánimo al ambiente. Numerosas personas

vendían carnes, aves, huevos y choclos a medida que llegaban los

clientes mientras que, al mismo tiempo, saturaban a los oyentes

con presagios dolorosos detallando

tristes historias de rapiñas y asesinatos

cometidos por los bárbaros en los últimos días. Afortunadamente,

nos habíamos beneficiado de la vieja metáfora que 'el primero en

llegar es el primer servido' lo que nos permitió estar ya

cenados y listos para descansar cuando, los recién llegados,

apenas comenzaban a organizarse para comer. No pasó mucho tiempo

antes de que nos olvidáramos, por completo, de todo lo que nos

rodeaba y nos envolviéramos en nuestros sueños relajantes".

Fragmento del libro "Travels in Bolivia with a

Tour across the Pampas to Buenos Ayres" de Hugh De Bonelli

Durante 1852 y 1853 dos expediciones astronómicas organizadas por

la Armada de Estados Unidos recorrió el camino de Buenos Aires a

Chile en ambos sentidos. El Teniente James Melville Gilliss,

responsable del proyecto vuelca los resultados de los

relevamientos científicos realizados en una obra que se editó

más tarde bajo el título "The U. S. Naval Astronomical

Expedition to the Southern Hemisphere during the years 1849 to

1852". La travesía de 1852 implicó atravesar de oeste a este

el territorio cordobés acompañando al Río Cuarto, el Saladillo,

el Río Tercero y el Carcarañá. Al realizar la expedición de

noviembre de 1853, en este caso en sentido inverso al anterior,

el contingente opta por el camino que desvía hacia Chile a la

altura de Ballesteros. El 13 de noviembre de 1853 dejan

consignado que al pasar por "... la posta de Las Tres Cruces

el camino es igual y el clima limpio. En este sitio conocimos un

comerciante cordobés, cuya galera se había roto en el camino,

quien nos habló de modo elocuente sobre las desgracias a las que

se ven sometidos los viajeros en estas tierras. La siguiente

posta fue la Esquina de Medrano que consta de dos casas

tolerablemente buenas y tres o cuatro ranchos. El camino está

bastante bien arbolado con chañares y algarrobos. Vimos varias

tijeretas y cruzamos a la galera rota cuyos pasajeros eran dos

sacerdotes que iban hacia Buenos Aires en busca de nuevos

mandatos y dos mujeres jóvenes que iban junto al comerciante que

habíamos conocido en Las Tres Cruces. Desde la Esquina de

Medrano el camino acompaña el curso del río Tercero durante unas

tres millas. En una ranchería llamada Esquina de Ballesteros que

consta de 20 o 30 casas, la ruta se aparta de la senda de

Córdoba tomando dirección oeste hacia el Arroyo San José que es

una pequeña corriente de agua de unas tres yardas de ancho y

unas seis pulgadas de profundidad que fluye hacia el Río Tercero

secándose antes de alcanzarlo. Junto a sus orillas hay algunas

cabañas identificadas con el nombre de Cabral".

A partir de setiembre de 1855, el escritor, historiador,

naturalista y político chileno Benjamín Vicuña Mackenna recorre

esta zona volcando su experiencia en un pormenorizado Diario

editado bajo el título "Pájinas de mi diario durante tres

años de viajes - 1853/1854/1855". En el capítulo XXXIV del

mismo, el autor incorpora una tabla detallando el periplo que

recorre desde Rosario a Mendoza donde se puede observar que la

posta que aquí nos ocupa la identifica como "Posta de Bustos

o Esquina de Medrano". El uso de la "o" confirma que, aún

con nombre diferente, la posta era siempre la misma.

Al avanzar

en el relato de Vicuña Mackenna, sus vivencias en la Posta de Bustos se reflejan en

los siguientes párrafos: "... a las dos de la tarde llegamos

con los caballos cansados al

Fraile Muerto

... i vinimos a dormir a la Esquina de Medrano donde se aparta

el camino para Córdova que dista de aquí 30 leguas. Esta posta

tenia ciertas pretensiones de posada, i su dueño el 'mentado

manco Bustos' las tenia de caballero i de no ser "manco" aunque

le faltaba medio brazo que él tapaba con los pliegues del

poncho. Vino luego a visitarnos a nuestro aposento, i con una

voz de miel que se le escapaba por un rincón de los labios,

quizo persuadirnos que necesitábamos más caballos que los

precisos, i añadia luego poniendo mas dulsureza la voz con el

influjo del apetito, que le gustaban mucho 'las costillitas de

corderito asadito' pues habíamos comprado uno de éstos en la

posta vecina, i estaba asándose en el patio de la posta.

Nosotros le pusimos cara de inglés i él se retiró algo

desconcertado".

Benjamín Vicuña Mackenna y su obra

En marzo de 1858 el pintor, nacido en Brasil pero considerado francés, León Pallière transita el sudeste cordobés uniendo Buenos Aires con

Chile. Dicho periplo es volcado a un libro publicado bajo el

título "Diario de viaje por la América del Sud". Tras

haber dejado atrás la Posta de Tres Cruces y al avanzar en

dirección a la Posta de Bustos consigna, con hermosa y poética

forma, haber visto: "... el más bello cielo a lo Claude

Lorrain que ilumina nuestra partida de la Posta de las Tres Cruces".

Claude Lorrain y León Pallière

El relato de Pallière es pleno en detalles descriptivos;

reiniciado el camino asegura que "... el aspecto del país ha

cambiado mucho. Se siente más la pradera eterna, que parece un

desierto, advirtiéndose solo algunas largas filas de carros cada

veinte leguas, tropas de vacunos o caballos, agrupados o

dispersos, venados, patos, perdices, pájaros de presa y, sobre

todo, pequeñas lechuzas sobre las vizcacheras. En estos momentos

veo pajonales y algunos árboles. El país va siendo cada vez más

habitado".

Llegados a la Posta de Bustos, la ubica "... situada a la

orilla de un río [se refiere al Tercero] de rápida

corriente, en cuya margen bellos árboles se inclinan sobre el

agua. El dueño de la Posta, un viejo arrugado, color cuero,

tiene una mano cortada y hasta creo que es bizco; pero, posee,

según dicen, doscientos mil patacones. Es casado. Su mujer, de

apellido Giménez es, según me informan, 'un ángel, una joya'.

Fue educada en Córdoba con una familia que la educó huérfana. No

había puesto jamás los pies en la calle. La apuraron para que

hiciese el casamiento, diciéndole que su futuro era muy rico y

que sería feliz. Así obtendría también una ventaja la familia

que la educara, pues tendría asegurados de 10 a 15 mil pesos

fuertes. El casamiento se hizo. ¿Es ella dichosa? ¡Quién lo

sabe! 'Tan alegre y tan linda, tan formal y tan viva en sus

respuestas'. Quizás fuese un enamorado el que así me hablaba. Yo

no puede ver el 'ángel', a la 'joya'; y posiblemente esto vale

más para no destruir el romance. Olvido decir que el marido es

un avaro, que 'no come huevos por no tirar las cáscaras'".

Pallière relata que, meses después, durante el regreso de su viaje

y de noche "... llegamos a la Posta de Bustos, donde

encontramos dos diligencias. Experimento una emoción más fuerte

de lo que hubiera pensado a la vista de este lugar, para mí

indiferente, pero es el primero que vuelvo a ver. Me trasporto a

la época en que pasé por aquí y creo que es un sueño. El resto

del viaje me parecerá una peregrinación. Los dueños de la Posta

están ausentes; han ido a una fiesta en Villa Nueva. Ocupamos su

habitación y nuestras camas cubren el suelo. Las piezas

destinadas a los viajeros están más que llenas por los pasajeros

de las otras dos diligencias. Es ésta una aldea improvisada. Hay

más de veinte gauchos postillones y más del doble de viajeros;

todo hormiguea y se habla a gusto. Por todas partes, fuegos

encendidos para preparar la comida".

Según su reconstrucción, por la mañana "... las diligencias y

el carretón que las siguen parten para Córdoba, mientras

nosotros continuamos el camino en sentido contrario. En la Posta

de Tres Cruces vuelvo a ver al chico cabelludo; en la aldea de

Saladillo, las mujeres con sandías, melones, tazas de leche y de

mazamorra [todos lo que había visto en su viaje de ida]".

Durante ese mismo año 1858, el más importante pedagogo liberal,

intelectual e historiador chileno del siglo XIX, Diego Barros

Arana era el Director del diario La Actualidad.

Desde sus páginas realizaba una fuerte y enfervorizada oposición

al gobierno de Manuel Montt quien, intentando silenciarlo,

inició una persecución sobre su persona que obligó al pensador a buscar

refugio en el exilio argentino. Es así que los últimos días de

diciembre de aquel año inicia un periplo cruzando la cordillera

en búsqueda de Rosario donde, por entonces, vivía su hermana.

Apostillas de dicho viaje son volcadas a una libreta de apuntes;

de la misma rescatamos que "... el 14 de enero de 1859

pasamos por el pueblito de la Esquina de Ballesteros de donde

sale el camino para Córdoba y llegamos a la Posta de Bustos

situada a la orilla del Río Tercero. En una ocasión que pasaba

por este camino una diligencia fue atacada desde la orilla del

sur por una considerable partida de indios, no pudiendo pasar el

río que era muy correntoso y dieron la vuelta al sur".

Diego Barros Arana

A lo largo del período 1857 - 1860, el científico prusiano Karl

Hermann Konrad Burmeister realiza un pormenorizado relevamiento

de la Confederación Argentina. Luego, su trabajo es volcado en

un imprescindible manual de consulta que se editará bajo el

título "Viaje por los Estados del Plata". Su paso por

Córdoba se realiza durante fines de febrero de 1857; el trayecto

lo recorre utilizando un carretón de dos ruedas y una pequeña

escolta aportada por Urquiza. Según su relato, luego de Tres

Cruces "... la vegetación arbórea aumentó, tomando cerca de

la siguiente estación, Esquina de Bustos (antes Medrano), un

verdadero carácter boscoso; árboles de 20 pies de altura con

anchas copas, cuyo diámetro tenía por lo menos la misma anchura,

con troncos bajos del grueso de un hombre, se veían allí, en

algunos sitios tan cerca unos de otros, que sus copas se

tocaban, formando glorietas umbrosas, que me atraían

poderosamente. La estancia quedaba muy próxima al río Carcarañá

y se pasaba entre matorrales cerca del río y, de tiempo en

tiempo, se ofrecían vistas pintorescas hacia su curso". (Acceda

al texto completo)

"Viaje por los Estados del Plata" -

Germán (Hermann) Budmeister

En 1861, se

produce un punto de inflexión cuando un colono del lugar decide apostar a la siembra de alfalfa a partir de

semillas importadas de Chile. En el libro "Geografía

de la Provincia de Córdoba" de 1904 de Manuel E. Río y Luis

Achával, se asegura que "... el descubrimiento o iniciación

fue casual y se produjo cuando Patricio Oyolas, antiguo poblador

de la posta de Ballesteros sembró 'por ver', semilla de alfalfa

traída de Mendoza, una hectárea de terreno de su propiedad

ubicado sobre la carretera que une a dicha población con la de

Zubiría. Junto al nuevo sembrado que prosperó sin dificultad

había una chacra de maíz; la cual, un año más tarde, convirtiose

también en alfalfar mediante la acción del viento que arrojaba

la semilla procedente de la primera floración de aquel sobre el

suelo rotulado, mostrándose así las facilidades del cultivo de

la valiosa forrajera". Al momento de la publicación de este

libro, cuatro décadas después de aquel hecho y según su propio

texto extraemos que "... todavía se conserva en buen estado

ese alfalfar revelador".

|

El aviso adjunto a la

derecha invita a adquirir semillas en Buenos Aires con

el texto: "Recién recibidas, directamente de Chile,

lote de semillas superiores de alfalfa". |

Aviso en The Standard

|

Esta decisión va a ir, de modo progresivo, cambiando la matriz

productiva de la zona; es así que la cría ovina empieza a ser

reemplazada por la del ganado vacuno y además, los colonos

empiezan a prestarle más interés a la tierra donde no solo la

alfalfa se expande sino que el trigo y el maíz ocupan también un

espacio relevante.

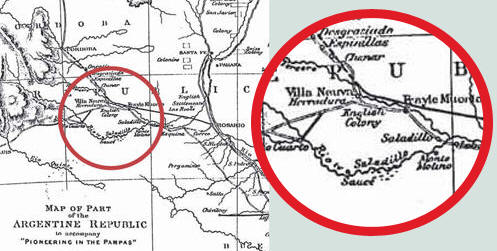

En 1865, el inglés Richard Arthur Seymour llegó a Buenos Aires con

el objetivo de tentar fortuna en estas nuevas tierras aspirando

a asentarse como colono. Con ese fin, viajó a Rosario para

comprar campos en sus alrededores. El alto costo de los mismos

lo obligó a buscar mejores precios hacia el interior del país.

Termina accediendo a Frayle Muerto donde toma contacto con otros

inmigrantes ingleses que lo estimulan a quedarse en el lugar. En

Córdoba formaliza la compra de tierras próximas al río Saladillo

a unas once leguas al sur de

Frayle Muerto; nace, así, el Campo

Monte Molina. A pesar que, a la experiencia, sumó un socio de

apellido Goodrik y a su hermano (ambos ingleses), Richard

desiste de la empresa regresando a Inglaterra pocos años

después. Las razones se pueden encontrar en la caída abrupta del

precio de la lana, los malones e incluso, las epidemias de

cólera que asolaron el país en el período 1867/1868. Esta

aventura en Argentina es volcada a un libro el que es editado en

1870 bajo el nombre "Pioneros en las Pampas".

De dicho texto extraemos el relato del viaje que, pasando por el

actual Ballesteros Sud, realizó desde

Frayle Muerto a Córdoba

con el objeto de adquirir las tierras para su proyecto

colonizador.

|

"Casi todo el camino de

Frayle Muerto a Córdoba se

extiende a través de bosques, o ‘montes’ como se llaman

allí, y ciertamente, era más pintoresco que lo recorrido

entre Rosario y Frayle Muerto".

"Los árboles que rodean el camino son principalmente

algarobo, chañar, espinillo y tala, todos espinosos, y

ninguno de ellos crece a una gran altura".

"El algarrobo es una madera muy dura, sirve para

fabricar postes y para leña, se troza fácilmente y tiene

un olor agradable cuando se corta. Es una especie de

color rojizo en el interior, un poco similar al cedro,

tiene un bonito grano cuando se pule y los muebles

resultan muy bonitos. La hoja es larga y plumosa, y cada

tres años produce una fruta amarilla con forma de frijol

largo, muy dura. Las semillas están dentro de una vaina

y tienen un sabor dulce muy agradable, muy apreciada por

los caballos y el ganado".

"El chañar tiene una corteza lisa de color amarillo y

una flor muy bonita del mismo color, con un fruto

similar al níspero en sabor. La madera es extremadamente

dura y muy útil para mangos de hachas, ejes, etc. Estos,

junto con el quebracho (de los que hay dos o tres

clases) y el ñandubay, que crece en gran abundancia en

Entre Ríos y parte de Santa Fe, son los bosques

principales del país".

"El ñandubay es muy duro y dura mucho tiempo en el

suelo, hay corrales en pie que se sabe que tienen más de

cien años y están hechos de postes ñandubay. El

quebracho Colorado, que crece en gran abundancia más

allá de Córdoba, es muy útil para construir carruajes

toscos y pesados. Los mismos están hechos sin ningún

tipo de hierro, y tienen forma de pequeña choza hecha de

palos doblados con paja y cubiertos en la parte superior

con pieles extendidas sobre ellos".

"La totalidad de lo producido por las provincias

norteñas es transportado en convoyes de estos vehículos

o en la parte superior de las mulas; al principio es muy

curioso ver las largas filas de estos carros que se

arrastran lentamente tirados por seis bueyes cada uno,

con sus ruedas crujiendo tan temerosamente que pueden

ser escuchadas muy lejos, los nativos piensan que el

crujido de las ruedas hacen que los bueyes vayan mejor,

y por eso nunca se toman la molestia de engrasarlos".

"Manejar una carreta de bueyes parece ser muy

conveniente para los nativos ya que pueden sentarse

tranquilamente, fumar sus cigarrillos interminables y

gritarles a los bueyes desde el fondo. Algunos de estos

viajes deben ser bastante tediosos, de hecho a veces,

duran más de tres meses".

"El mineral de las minas de San Juan se baja

principalmente en las espaldas de las mulas, de las que,

en grandes tropas, se suelen ver pasar por Frayle

Muerto. Llevan un tremendo peso sobre sus espaldas y

traen, además de plata y cobre, grandes cajas de pasas,

barriles de azúcar, frutos secos y rollos de tabaco, y

cargan, en su viaje de regreso, harina, yerba, etc. La

caravana siempre va a la zaga de un baqueano que es un

hombre que los guía; son tipos de aspecto rudo en

ponchos gruesos, y siempre con inmensas espuelas de

hierro, que pesan un par de libras cada una".

Seymour, en otro tramo, describe que "... el camino

de Frayle Muerto

[actual

Bell Ville]

a Villa Nueva está lleno de lugares hermosos con solo

echarle, aquí o allá, un vistazo al Río Tercero con sus

altas costas cubiertas con sauces llorones y troncos

llenos de enredaderas; avanzar a través de estos

bosques, salvo cuando se accede a un camino, es

extremadamente laborioso". |

"Pioneering in the Pampas"

de Richard Arthur Seymour

(extractos traducidos del relato original

de su viaje desde Frayle Muerto a Córdoba pasando

por Ballesteros Sud, en 1865) |

|

Mapa incorporado en el libro

"Pioneering in the Pampas" de Richard Arthur Seymour

(obsérvese como toda la zona, entre

Frayle Muerto y Villa Nueva, la identifica como

"English Colony"

|

Hacía 1866 la vía férrea que partía de Rosario estaba tendida en

la zona y un apeadero le daba vida fundacional a lo que sería,

sobre la costa norte del Río Tercero, la nueva ciudad de

Ballesteros.

Estación de Ballesteros

Existe un mapa de Echenique realizado en 1866 donde se observa

identificada la población de Ballestero (sin "s") a medio camino

entre las postas de Tres Cruces y Herradura. Un aporte

significativo de este mapa es la presencia de una capilla que,

obviamente, es previa a la que se construirá a partir de 1883;

tal vez esta referencia remite a un oratorio o una construcción

precaria destinada a los fines religiosos que, a inicios del

siglo XIX e identificada como Capilla de Dolores, ya se

levantaba en la Estancia de la Posta de Bustos o quizás, una

posterior, que funcionó en una vivienda particular de propiedad

de la familia Rivero que estaba ubicada frente a la plaza en

dirección diagonal con respecto al emplazamiento de la actual

capilla.

Por su parte, en el mapa de 1867 de Martín de Moussy se identifica

a la población como San Juan Bautista entre

Frayle Muerto y

Villanueva (todo junto). La anterior denominación en el mapa de

Echenique y ésta, en realidad, remiten al propio de la

fundación: Villa de San Juan Bautista - Esquina de Ballesteros.

El mapa además muestra el tendido férreo de Rosario hasta Villa

Nueva ya terminado y luego, lo que está en proceso de

construcción en dirección a Córdoba.

Servicio Ferroviario Rosario - Villa Nueva

(Ballesteros está identificada como "Ballasteros")

La conflictividad con los naturales fueron cruentas y permanentes

durante la mayor parte del siglo XIX; eran de tal significación

que muchas veces tomaban relevancia nacional al punto que,

algunos hechos, aparecían en sitios centrales de diarios que,

por entonces, circulaban en Buenos Aires.

El presente es un texto que The Standard le dedicó, el 15 de

octubre de 1868, a una sucesión de ataques indios que tuvieron a

la zona de Ballesteros y cercanías como protagonistas. Es

interesante la importancia que se le da al tratamiento de esta

noticia cuando se la observa entre mezclada con artículos sobre

Europa o la guerra del Paraguay. El hecho, además, de ser una

zona de mucha inmigración anglosajona potencia a este diario de

lengua inglesa a darle espacio a las vicisitudes y dramas de sus

compatriotas. El texto incluye un particular y curioso

razonamiento que realiza el cronista cuando traza un hilo

conductor entre la disputa con los indios y la guerra de la

Triple Alianza.

Acceda a la traducción de esta nota haciendo click

aquí

"Paisanos de Ballesteros hacia 1870"

- Foto de George Briscoe Pilcher

La reconversión productiva realizada a partir de los años 60 del

siglo XIX con el ingreso de la alfalfa y la potenciación del

ganado vacuno se ve reflejada durante las siguientes décadas cuando se logran exportar volúmenes significativos de alfalfa

hacia Brasil e Inglaterra lo que deviene en el ingreso de

sustanciales recursos y novedosas maquinarias que repercuten e

influyen en un pronunciado

desarrollo del lugar.

Diario "El Nuevo Mundo" del 10 de agosto de

1870

Diversas casas comerciales comenzaron a

ocuparse de importar las nuevas herramientas diseñadas para

facilitar el trabajo agrícola. La Casa Ledesma Hnos. de la

ciudad de Rosario publicitaba en los diarios de aquella época la

máquina La Buckeye apropiada para el cortado de alfalfa y

"... todo tipo de pasto, abrojo, duraznillo y cualquier otra

maleza en los campos, siendo la que mejores resultados ha dado

en la práctica".

Máquina La Buckeye para cortar alfalfa - Diario

"El Independiente" del 31 de enero de 1879

El proceso obligó a que sea acompañado por una infraestructura que

fuese

compatible con las necesidades operacionales del movimiento de

las nuevas mercancías a comercializar. El centralizador, como es

obvio, fue el ferrocarril y la estación de Ballesteros toma

predicamento haciendo necesario que las comunicaciones desde

Ballesteros Sud a ese nodo sean facilitadas. Es así como se

hacen necesarias varias obras: la construcción del puente sobre

el Pozanjón (1874); del primer puente de madera sobre el río

Tercero (1889); la apertura de un mejor camino uniendo

Ballesteros Sud con Ballesteros (1898) y el emplazamiento del

nuevo puente de hierro (1908) sobre el río Ctalamochita. En

relación a esto último y si bien la empresa ferroviaria estaba

obligada a la habilitación y manutención de los caminos de

acceso a las estaciones, fue la provincia la que debió ocuparse

de la transitabilidad del vínculo entre Ballesteros Sud y la

nueva comunidad de Ballesteros.

Rescatamos del Diario "La Verdad" de julio de 1908 que se

informa que se presupuesta y asigna "... la suma de 2000

pesos para la reparación del camino del puente de Ballesteros".

Celso Caballero: historia de un rehén.

Imagen y firma de Celso Caballero

(se agradece el aporte de Carlos

Caballero y la colaboración de Iván Wielikosielek)

|

En un reportaje publicado el 6 de marzo de 2019 en el

Puntal de Villa María y realizado por el poeta, escritor

y periodista Iván Wielikosielek, Carlos Caballero (nieto

de Celso) recuerda las circunstancias en las que accede

al conocimiento de la historia vivida por su abuelo:

"Fue

de chico y gracias a las paperas. En ese tiempo, cuando

te agarrabas la enfermedad, no te dejaban mover ... Me

acuerdo que me había leído una pila de libros y mi padre

me dijo 'ahora, leé el diario'. Y yo le dije: '¡pero ya

lo leí!'. Entonces él, como resignado, fue hasta el

ropero y sacó un libro. Era una compilación de artículos

de un primo segundo, Ricardo Caballero, titulado

'Páginas literarias del último caudillo'. Me señaló una

historia y me dijo, 'leé ésto, entonces'. Excepto el

título, que era

'El cautiverio de Celso' y una noticia de Leubucó,

que era una toldería de La Pampa, no había otros nombres

propios. Era casi un cuento, como puede ser el de

Buffalo Bill ... Cuando terminé el relato, mi papá me

preguntó qué me había parecido. 'Me encantó', le dije.

'Bueno, ahora conocés la historia de tu abuelo', me

dijo". |

Dr. Carlos Caballero (nieto de Celso)

El Puntal de Villa María (06/03/19) |

En Ballesteros Sud y como parte de la familia Caballero, en 1876

nace Ricardo quien, una vez completados sus estudios

universitarios en Córdoba, se convertirá en médico; actividad

que supo compartir con la literatura al vincularse con Leopoldo

Lugones y, aunque hoy parecería contradictorio, con la

militancia política donde comulgaban las inclinaciones

anarquistas con principios federalistas cercanos a la memoria de

Juan Manuel de Rosas y la naciente Unión Cívica Radical, de

resultas de la cual accede a los cargos de Diputado Nacional,

Senador Nacional y Vice Gobernador de Santa Fe.

|

Santiago J. Sánchez en su trabajo "Ricardo Caballero:

nacionalismo y telurismo del Litoral" consigna que

una serie de artículos de autoría del escritor estudiado

fueron "... publicados en la década de 1930 en la

revista Nativa y reunidos en 1957 en el volumen 'Páginas

literarias del último caudillo'. Los mismos, basados en

buena parte en testimonios orales de viejos pobladores

de Ballesteros, o en recuerdos familiares y personales

del escritor, ofrecen una mirada nostálgica de la etapa

criolla y federal entremezclada con juicios

condenatorios del presente". De "Páginas

literarias del último caudillo" extraemos el relato

titulado

"El cautiverio de Celso", escrito en 1936; éste

es, en definitiva, el texto leído por Carlos Caballero

con el que descubre la historia de su abuelo. Acceda al

relato de Ricardo Caballero haciendo

CLICK AQUI. |

Hipólito Irigoyen y Ricardo Caballero |

Dándole credibilidad al escrito anterior, en "Aportes de los

relatos orales para el estudio de la Frontera Sur, provincia de

Córdoba (siglo XIX)", Marcela Tamagnini y Graciana Pérez

Zavala reconstruyen los hechos ocurridos durante el malón

ranquel del 15 de noviembre de 1872:

"Uno de los cautivos de la Frontera Sur fue Celso Caballero,

tenía aproximadamente 12 años

[según la placa en su tumba, Celso fallece en 1938 a los 83