|

SAGRADA FAMILIA

Los dueños de la tierra

Miguel Angel Gutierrez en su libro "Achiras

Históricas" relata que, "... a la región, llegaron los

conquistadores en distintas oleadas, pero siempre impulsados por

la codicia y alentados por las leyendas de la ciudad de los

Césares y de la fabulosa Trapalanda sin éxito alguno, se

resignaron a poblar y cultivar estas tierras como única forma de

enriquecerse. Para este fin, sometieron a los indios".

Al sur del Río Tercero, encontraron comarcas de

pampas, abiertos a las cacerías indígenas, en pastizales altos

que eran reemplazados hacia el norte por montes de árboles

recios.

Los antiguos o primitivos Pampas son una mezcla

de querandíes, tehuelches septentrionales y meridionales (del

norte y del sur patagónico), pehuenches y mucho más tarde los

araucanos venidos de Chile, pero también se mezclaron con otras

etnias menores que aportaron parte de su cultura.

Las estancias

Con la llegada de los primeros españoles, estas

tierras de indios pampas, fueron entregadas en merced a los

expedicionarios surgiendo las primeras estancias y postas.

La resistencia a los sistemáticos

desplazamientos y desarraigos hacia el sur devinieron en malones

que, durante décadas y como inevitable reacción en procura de

alimentos, arrasaban con estancias, poblaciones y haciendas.

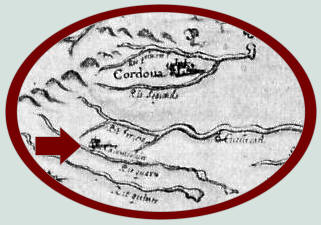

En 1683, el Capellán del Real Palacio de Lima y

Cosmógrafo Mayor del Reino de Perú Dr. Don Juan Ramón, realizó

un mapa que le hizo llegar, a fines de ese año, al entonces

Virrey del Perú Duque de la Palata. El territorio expuesto en el

mismo abarca la vasta zona de sudamérica entre las latitudes 33°

y 37° Sur, poniendo especial interés en el Río de la Plata y la

cuenca de las Palmas (actual Paraná). El trabajo nos permite

acceder a como era, durante aquellas últimas décadas del siglo

XVII y en la visión del autor, el espacio territorial que aquí

nos ocupa. Una curiosidad de esta carta geográfica es que

el Océano Pacífico está identificado como Mar del Sur y el

Atlántico, como Mar del Norte.

Mapa del Dr. Don Juan Ramón (1683)

Presencia religiosa a fines del siglo XVII entre

los Ríos Tercero y Cuarto (Mapa del Dr. Don Juan Ramón)

Hacia 1728, parte de las tierras de los indios

pampas ubicadas al sur del Río Tercero y en proximidad al Río

Cuarto, se hallaban en manos del Convento de San Francisco.

Entre sus posesiones se encontraba la estancia "Las Peñas" con

cerca de 95000 ha.

El 28 de julio de 1728, los Franciscanos venden

esta propiedad a Don Juan de Argüello. Se sucedieron varias

transacciones por lo que a lo largo de 176 años, las 96196 ha,

quedaron divididas en estancias menores controladas por las

manos de distintos propietarios.

El 12 de agosto de 1877, los Sres. Backer,

Kaulen y Cía. venden al Sr. Adolfo Kaulen la Estancia "Las

Peñas" la que se divide, luego, en ventas parciales.

En 1881, una de esas parcelas identificada como

Estancia "El Porteño" es vendida a los Sres. Pareja y Cerutti.

La última de las fracciones, consistente en la

suma de todos los sobrantes de tierras de la original estancia y

establecimiento en manos de Kaulen, recaerá en la propiedad de

don Antonio Gasipi en marzo de 1906.

Por su parte y luego de

varias compras y ventas, la Estancia "El Porteño" queda en manos

del Sr. Juan María Altolaguirre el 8 de octubre de 1906

limitando al norte con la Pedanía

Capilla de Rodríguez

que, para 1914, contaba con la documentación que acreditaba que

los propietarios eran Santiago de la Lastra y Facundo T. Zubiría.

Con poco más de 21000 ha, la propiedad de "El

Porteño" va a conservar su nombre hasta que Altolaguirre la

rebautiza como Zabaraín que en idioma vasco quiere decir "lugar

amplio"; lo hace en recordación al lugar de su nacimiento en

Idiazabal, Provincia de Guipúzcoa en la Comunidad Autónoma del

País Vasco, España.

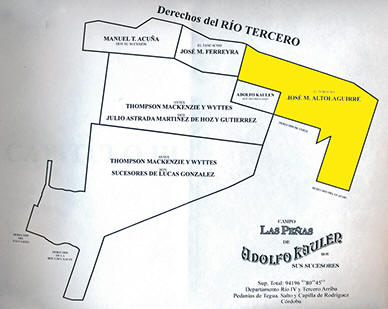

En amarillo la Estancia "El Porteño" de Juan

María Altolaguirre

Con el inicio del siglo XX, la Empresa

supuestamente de capitales británicos Ferrocarril Central

Argentino (Central Argentine Railway) regenteada por el

Ingeniero norteamericano William Wheelwrigth sería la que

construiría y, años

más tarde, operaría el nuevo ramal ferroviario

Cruz Alta - Córdoba.

Tendido ferroviario en la Provincia de Córdoba y

caricatura del Administrador H. H. Loveday del FCCA en 1910

Logo del Ferrocarril Central Argentino

El 1º de agosto de 1912, a poco de superar

de este a oeste

la Estación de Los Choclos ubicada en tierras de la histórica

Merced de los Villanueva (actual Hernando), se establece una parada identificada como Km 291.

Más tarde, a esta escala ferroviaria

la Empresa la designará Estación General Fotheringham.

Sobre

esta denominación existe la versión que los dueños del

ferrocarril eligieron este nombre por

corresponder a un militar de origen inglés, el

Gral. Ignacio Hamilton Fotheringham (1842-1925); la elección apuntaba, además, a contrariar a

los dueños de la Estancia por donde pasaba el ramal quienes se

habían opuesto a su tendido argumentando que las chispas que

esparcían las locomotoras provocarían el incendio de los

cultivos y exigían, atento que la obra obligaba a

que 73 ha de su Estancia serían expropiadas, que

el parador llevara el nombre Zabaraín.

Es obvio, que ninguna de las demandas del Sr. Juan María

Altolaguirre fueron atendidas.

San Nicolás (actual Fother Viejo), el Pueblo que no fue

Al instalarse el ferrocarril, en el año 1912,

comenzaron a radicarse en proximidades de la red quienes se

ocuparían de trabajar en dicho servicio, ya sea para su

mantenimiento y funcionamiento como en las actividades que se

estaban creando en torno al movimiento de cereales y mercaderías

en general.

El Sr. José Antonio Carrascull recuerda que la

llegada de esta gente despertó la necesidad e interés de abrir

boliches o fondas en las cercanías de los centros de trabajo.

Esto no fue permitido por los vascos Altolaguirre, dueños de la

estancia "El Porteño", por temor a que sus empleados se

embriagaran y no rindieran en sus trabajos; razón por la cual,

fuera de la Estancia en el límite norte, comenzaron a agruparse

los primeros negocios entre los cuales se encontraban un almacén

de ramos generales, la pulpería y la carnicería. Así, comienza a

nacer San Nicolás.

Los Sres. Barale y Gallerani coinciden en que

dicho poblado en ciernes se asentaba en tierras pertenecientes a

la Estancia "El Bosque", propiedad de Nicolás Fernández Ponce;

tenía unas tres manzanas a orillas del camino que pasa por allí.

En ellas había varios comercios y algunas casitas con piezas

para alquilar a las personas que venían a trabajar, en especial

de Traslasierra.

Se instaló una herrería bastante grande y el

boliche del Sr. Gallerani que tenía cancha de bochas y un

saloncito de fiestas. No había policía ni puesto sanitario y las

clases a nivel primario se impartían en casa de uno de los

vecinos.

Hacia 1930 y a pesar de la oposición de los

Sres. Altolaguirre que no querían vender lotes y menos aún que

se conformase un pueblo ya que continuaban sintiéndose ofendidos

por la negativa de los ingleses de ponerle a la Estación el

nombre "Zabaraín", la amenaza del Gobierno de expropiarles las

tierras vecinas a la red ferroviaria obligó a los propietarios a

aceptar con resignación la radicación de nuevos vecinos;

prioritariamente, obreros y empleados del Ferrocarril Central

Argentino.

Así nace el Pueblo Zabaraín con su estación

identificada como General Fotheringham.

En paralelo y a nivel nacional, el 6 de

septiembre de 1930 estalló un golpe de Estado. Será el primero

en la historia argentina, derrocando al dos veces Presidente

Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930); el cabecilla de la

revolución Gral. José Félix Uriburu se hará cargo del poder

provisional por los siguientes dos años

(1930-1932).

En Córdoba, al día siguiente, el Gobernador Dr. José

Antonio Ceballos (1928-1930) entregó el poder a los militares,

asumiendo como interventor federal de facto Basilio Pertiné,

siendo reemplazado a los cuatro días por Carlos Ibarguren

(1930-1931).

El 29 de septiembre de 1930, durante la intervención

de Ibarguren, se aprueba por Decreto Nº 53, serie “F”, f. 156,

el plano del pueblo Zabaraín en tierras que pertenecían a la

estancia "El Porteño" para luego, proceder a donar los terrenos para los edificios

públicos. Esta fecha es considerada fundacional de la población,

aún cuando varias propiedades ya estaban radicadas en torno a la

Estación e incluso, un Club Sportivo y Recreativo fundado a

principios de 1926.

En particular y cada año, en este Club se

realizaban las fiestas patronales a San Juan Bautista a quien

los pocos vecinos del lugar rendían devoción. El Santo debió

esperar hasta 1983 para tener su propia y nueva iglesia que

lleva su nombre.

Por razones de trabajo y por la disposición de

mejores servicios, los vecinos de San Nicolás van migrando a las

cercanías de la Estación. Otra vez más, el ferrocarril con su poder de

atracción, cambia de lugar un asentamiento o ralentiza su

crecimiento, en favor de su entorno.

Paulatinamente la zona se va urbanizando, se construyen

las primeras casas y se incorporan nuevos negocios y servicios.

Después de algunos años, en los documentos públicos se va

reemplazando el nombre original del pueblo por el de la Estación

del Ferrocarril; es así que, Gral. Fotheringham, se fue generalizando

y volviéndose definitiva esta denominación para la comunidad.

En San Nicolás, hoy conocido como Fother Viejo, solo quedan la capilla Sagrada

Familia y una casa, cuyo frente daba a la plaza que se había

planificado. Esta vivienda funcionaba como casa de apoyo de la

capilla, por ser el lugar donde se daba el chocolate a los niños

en las fiestas y donde pernoctaban los sacerdotes durante las

novenas.

La Capilla Sagrada Familia

Viviana N. Barale, en su libro "En Busca del

Pasado", reconstruye que "… la capilla fue mandada a

construir por doña María Teresa Colazo de Fernández Ponce y Doña

María Felisa Fernández Ponce de Bustamante, en honor al

Ingeniero Nicolás Fernández Ponce, por quien lleva el nombre el

pueblo y dueño de esas tierras. Dichas personas era inmigrantes

venidos de España que tomaron posesión del lugar que hoy se

conoce como la Estancia 'El Bosque'. Hacia el año 1940 el

mencionado ingeniero había fallecido y su viuda Doña María

Teresa Colazo de Fernandez Ponce, de edad ya avanzada vivía en

el casco de la estancia y alquilaba los campos. Años después

decide irse a vivir a Córdoba volviendo al lugar en los

veranos".

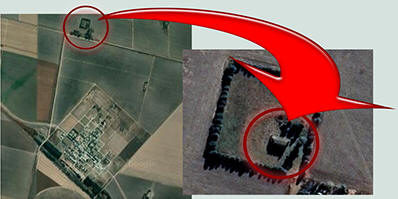

Vista aérea de Gral. Fotheringham

y la Capilla Sagrada Familia fuera del ejido urbano

Es probable que se haya comenzado a levantar en

1938, ya que esa es la fecha que esta gradaba en la fachada de

la capilla y fue bendecida el 6 de octubre de 1940.

En zona rural, el ingreso al predio cercado de

1,27 ha se ubica en camino vecinal paralelo a la Ruta Provincial

Nº 6 a 1680 m de ésta. La capilla se sitúa a 178 m de la calle

y la fachada está a 37 m del borde este del lote.

|

La fachada principal orientada al sur-sureste

es de composición vertical simétrica, compuesta por un plano

demarcado en tres calles por cuatro pilastras lisas que las

delimitan.

En el paño central está la puerta de chapa de

doble hoja con dintel en arco ojival. Sobre ella, enmarcada en

una superficie de forma rectangular calada en el muro, se destaca la

ventana coral con arco apuntado en el plano superior y

balaustrada cerrada en su plano inferior. El plano central

finaliza con una moldura en forma triangular, a modo de tímpano,

mientras que en las dos laterales el cierre es horizontal.

Sobre este cierre se desarrolla un hastial de

líneas quebradas que en el centro genera una acrótera, donde se

asienta la espadaña constituida por un faldón con arco de medio

punto que genera un espacio donde se alojan dos pequeñas

campanas. El conjunto culmina con una cruz de hierro forjado

bellamente labrada. |

En la fachada norte, en primer plano, está la

sacristía, un volumen recto con techo plano más bajo que la

nave; en cuyo plano de fachada se dan cuatro paños marcados por

los contrafuertes, encargados de contrarrestar los empujes de la

losa, que terminan sobre el nivel de la losa en pináculos

piramidales. En el eje de los paños centrales se ubican sendas

ventanas ojivales. En un plano posterior a la sacristía se

visualiza la bóveda de horno rebajada correspondiente al ábside

de la nave.

La fachada posterior, oeste, tiene a la

sacristía en primer plano, a la izquierda. A su lado, a la

derecha, el ábside semicircular con la imposta marcada, donde se

asienta la bóveda de horno rebajada, la cual llega hasta la viga

de borde del techo copiando su geometría. En su centro se

destaca una gran cruz de hormigón.

El templo es de nave única de 7,40 m de ancho

por 16,50 m de largo, más el ábside que tiene 3,70 m de radio.

Esta, en planta, es un semicírculo cuyo muro se alza hasta una

altura no determinada ya que, sin solución de continuidad se va

transformando en la bóveda de horno, rebajándose a medida de su

acercamiento al muro, culminando en una porción de arco

sumamente rebajado, copiando la geometría de la viga carpanel.

No hay línea de comienzo de la bóveda y se la observa "aplastada".

La nave está techada con losa de hormigón

ligeramente abovedada, tendiendo a arco carpanel con centro muy

bajo.

Los muros laterales están ritmados en cuatro

paños por pilastras planas en coincidencia con los contrafuertes

que se aprecian en el exterior y remarcadas visualmente con un

fuerte color mostaza. Sobre estas pilastras se asientan los

arcos fajones, refuerzos de la losa.

En los tramos centrales de la pared norte,

sendas ventanas ojivales con vidrio repartido dan iluminación al

recinto. En el sotocoro, del lado del evangelio, una

escalera de hormigón permite el acceso al coro alto que tiene

4,07 m de profundidad con parapeto de mampostería y ventana

coral ojival en la fachada.

El piso es de mosaicos calcáreos en colores

blanco y negros dispuestos en damero marcando una fuerte

direccionalidad hacia el altar.

El presbiterio está demarcado por un desnivel de

piso de dos escalones y limitado por el reclinatorio constituido

por balaustres enmarcados en mampostería. Sobre el lado del

evangelio se accede al púlpito construido en hormigón,

careciendo de típico tornavoz. Frente a él, en el ala de la epístola,

se encuentra el ingreso a la sacristía, la que tiene puerta al

exterior y ventana. Su techo es plano, de hormigón, de menor

altura que la nave.

El retablo, de dimensiones escasas para el

espacio que dispone, tiene una sola calle flanqueada por

columnas salomónicas con capitel corintio, donde la centralidad

de la imagen de la Sagrada Familia monopoliza la atención.

Culmina con tímpano coronado por la cruz.

Ubicación

Latitud:

32º 18' 27.0" Sur

Longitud:

63º 52' 08.0" Oeste

Altitud: 324 msnm

Fuentes de consulta:

-

BARALE, Viviana N.: "En busca del pasado. El ayer de

Gral. Fotheringham"

- Talleres Gráficos Aldo Barbero, Río Tercero, Córdoba,

2003.

-

TYRRELL, Eduardo: "Río Cuarto, antes de los

conquistadores españoles - Los Pueblos Nativos" -

Trabajo de compilación de Datos y Fotos - agosto 2008

-

UGGETTO de GIRAUDO, Hilda Susana: "Capilla Sagrada

Familia" - Civitatis Mariae, Galeón Editorial,

Córdoba, 2008.

-

GUTIERREZ, Miguel Angel: "Achiras históricas" -

Gráfica Pellegrino, San Luis, 1983.

-

TORRES LANZAS, Pedro: "Relación descriptiva de los Mapas,

Planos, etc. del Virreinato de Buenos Aires existentes en el

Archivo General de Indias" - Facultad de Filosofía y

Letras, Publicaciones de la Sección de Historia, Vol. VII,

Buenos Aires, 1921.

-

Revista "PBT" n°283 del 23 de abril de 1910 - Ibero Amerikanisches Institut Preuβischer

Kulturbesitz

-

Google Earth

-

Biografía del Gral. Ignacio Hamilton Fotheringham:

todo-argentina.net.

-

Agradecemos al matrimonio del Sr. Humberto Cafaratto y al

Dr. Gustavo Orgaz por las atenciones e información aportada.

|