|

INMACULADA CONCEPCION

Cuando el nieto recordaba a su abuelo Don Juan Rodríguez Juárez

(o Xuárez) lo describía como uno de

“... los

primeros descubridores, conquistadores y pobladores ... con mucho

lustre de su persona”.

Juan era un joven de unos 18 años cuando, allá por mediados de

los años 40 del siglo XVI, se lo ubicaba en Centroamérica. En el

lapso de un par de años su vida atravesó una sucesión de

vicisitudes donde no faltaron aventuras, viajes y batallas. Es

así que, hacia 1550, ya había estado en Perú acompañando al

Licenciado La Gasca para recalar luego en lo que, con el tiempo,

se convertiría en la Gobernación de Tucumán; en este caso, junto

al expedicionario Juan Núñez de Prado.

Durante esta última etapa conforma pareja con Catalina hija de

Gonzalo Sánchez Garzón, integrante del contingente.

El hecho que supiese leer y escribir significaba, para la época,

un rasgo distintivo de su persona. Estas condiciones especiales

lo hicieron imprescindible al momento de asignarle actividades

administrativas o políticas; sin que esto signifique dejar a un

lado todo aquello propio de lo militar y expedicionario; por el

contrario, las dos facetas se combinaban y potenciaban

permanentemente.

Su biografía se fue nutriendo de hechos relevantes: fue parte de

las tres fundaciones de El Barco aportando su preparación en

tareas que involucraban remates y sucesiones; hacia 1553 se sumó

al nuevo asentamiento conocido como Santiago del Estero

cumpliendo, bajo la tutela del Virrey de Perú, actividades como

Regidor, Alguacil Mayor y Procurador General. En su rol de

encomendero actuó como mediador con los aborígenes con el

objetivo, por vía pacífica o armada, de integrar o neutralizar a

los habitantes del lugar. Este proceso de ingreso en los

territorios ocupados por los pobladores naturales incluía la

creación de pequeñas poblaciones; es así como, bajo estas

pautas, Don Juan Rodríguez Suárez comparte la expedición que da

vida a San Miguel del Tucumán, bajo la iniciativa de quien

conducía la expedición, Don Diego de Villaroel.

Pasaron los años y su destino se cruzaría con Jerónimo Luis de

Cabrera quien había dejado Perú en 1571 para asumir, por

designio del Virrey Don Francisco de Toledo, la tarea de

“... poblar y fundar un pueblo de españoles para que, desde Perú, se

pudiese ingresar a mercadear a las provincias del sur sin riesgo

ni peligro”. La zona sugerida para este objetivo era el

Valle de Salta; sin embargo, al dejar atrás Potosí hacia 1572,

Cabrera opta por seguir los consejos del fundador de Santiago

del Estero, Don Francisco de Aguirre, que lo alentaba a dirigir

sus pasos más hacia el sur con la ambiciosa esperanza de

descubrir la Ciudad de los Césares y sus riquezas de plata y

oro.

El ingreso de dicho contingente formado por un centenar de

hombres y del que Juan Rodríguez Juárez formaba parte se

produce, a lo que hoy conocemos como provincia de Córdoba, en

1573. Difieren las versiones sobre el camino recorrido, hay

quienes lo hacen coincidir con la actual Ruta Nacional 9 y hay

otros que aseguran que lo hicieron por el Valle de Punilla.

Al margen de estas discrepancias el hecho concluyente es que

ingresaron al corazón mismo de las tierras de los Comechingones;

siendo los het su étnia más significativa para aquellos años.

De estas comunidades ya había un interesante conocimiento como

consecuencia de las distintas expediciones y relevamientos

encomendados por el fundador de Santiago del Estero (Don

Francisco de Aguirre). Si bien estos encuentros quedaron

documentados como primeros testimonios, ésto no invalida que se

hace razonable suponer que otros aventureros ya habían tenido

contacto con los comechingones hacia las primeras décadas del

siglo XVI; por ejemplo: el Capitán Francisco César que,

cumpliendo con una misión de Gaboto, partió del fuerte Sancti

Spiritu y remontó el río Carcarañá o las incursiones por el

norte de la actual provincia de Córdoba del Capitán Diego de

Rojas hacia principios de 1540 o la expedición inmediata

posterior de uno de sus hombres, el Capitán Francisco Mendoza,

quien poniendo destino al sur se encuentra con el actual Río

Tercero para luego virar hacia el este para terminar

encontrándose con el hoy conocido como Río Paraná o la

experiencia del Capitán Francisco de Villagra quien atraviesa,

hacia 1550, todo el territorio comechingón de norte a sur para

luego dirigir sus pasos hacia el oeste con destino a Chile.

Volviendo a la marcha de Jerónimo Luis de Cabrera y sus hombres

vemos que, el 24 de junio de 1573, el grupo se detiene frente a

un río al que denominan San Juan para luego fundar, el 6 de

julio junto a sus costas y en un paraje que los nativos

identificaban como Quisquisacate, la ciudad de Córdoba de Nueva

Andalucía.

|

Acta

Fundacional de

Córdoba de Nueva Andalucía |

El Escribano Real Francisco de Torres dejaría constancia del

hecho a través de la consabida Acta. Los testigos de aquellos

sucesos

se verán beneficiados, en los años siguientes, por la usual

política de distribución de aquellas tierras que se iban

conquistando. De hecho, basta con efectuar una detenida

enumeración de los nombres para poder identificarlos como parte

indisoluble de la génesis histórica del nacimiento de los

pueblos de toda la provincia. Son ellos, entre otros: Blas de

Rosales, Tristán de Tejeda, Bartolomé Jaimes, Luis de Abreu,

Antón Berrú, etc. Entre ellos, como dijimos, estaba Juan

Rodríguez Juárez quien se hará acreedor, hacia 1585 y en carácter de merced,

de las tierras donde actualmente encontramos a Villa Ascasubi.

Estas regiones bañadas por el río Ctalamochita fueron

transitadas y asumidas como conquistadas bajo la guía del mismo

Don Jerónimo Luis de Cabrera en su camino hacia el Río Paraná.

En su avance hacia el sur el conquistador numeraba de modo

correlativo los caudalosos ríos que volcaban sus aguas de oeste

a este; así tenemos el Primero, Segundo, Tercero, etc. Al

encontrarse con el Ctalamochita (Tercero) decide acompañarlo río

abajo, lo ve nutrirse con las aguas del Chocancharava (Cuarto)

para luego, como Carcarañá, admirarlo ante su fusión con el Paraná. Será

aquí donde decide fundar el Puerto de San Luis en cercanías de

donde se ubicaba el derruído fuerte de Sancti Spiritu (erigido

en 1527 por Sebastián Gaboto en la confluencia del río Carcarañá

con el Coronda). Esta decisión le genera la inquina de Don Juan

de Garay quien opta por fundar el Puerto de Santa Fe y litiga

frente a la Justicia de Charcas la que resuelve a favor del

futuro segundo fundador de Buenos Aires.

Cabrera regresa y refunda Córdoba de Nueva Andalucía.

Los años pasan y el destino de cada uno de los personajes que

acompañaron en esta aventura a Don Jerónimo Luis de Cabrera se

ven afectados por los alineamientos que fueron tomando frente a

los distintos y cambiantes sectores de poder; es así que algunos

se vieron beneficiados con el correr de los años y otros

sufrieron las peores de las persecuciones, cárceles y muertes.

En este último grupo estaba Juan Rodríguez Juárez quien, de resultas de sus desavenencias

irreconciliables con el Gobernador Hernando de Lerma, cayó en desgracia salvando milagrosamente su

vida al asilarse en un convento.

Sus tierras, muchos años después y tan solo en parte, fueron

recuperadas por sus descendientes.

En los primeros años del siglo XVII, un hecho clave le otorga

especial relevancia a la zona: el rey de España procede a emitir

una Cédula que pone en funcionamiento el Puerto Seco de

Pampayasta devenido, por entonces, en pequeño asentamiento

español. Un impuesto (almojarifazgo), equivalente al 50% del

valor de las mercancías, se aplicaba al movimiento de los bienes

que necesariamente pasaban por el lugar procedentes de los

puertos fluviales tras transitar por precarios caminos los que,

una vez alcanzada la Aduana, optaban por continuar hacia el norte

en procura de Perú o con destino oeste en dirección a Chile.

En relación a esta significativa circunstancia, el historiador

Raymundo Chaulot expresa:

“El puerto de Buenos Aires, centro de las comunicaciones

marítimas con España, determina el abandono definitivo del

puerto de San Luis y la comunicación terrestre con el camino de

la costa del río Tercero que, a su vez, se ramifica para Chile,

Córdoba y Tucumán y sobre el que en 1628,

se estableció

la aduana seca de Córdoba sobre el paso Coronado en

Pampayasta”.

De este

modo es razonable concluir en

“la gran importancia del río Tercero dentro de los principales

acontecimientos de la conquista y de la ocupación, por ambas

corrientes del río de Solís y del Perú, que dicha arteria ha

conservado durante la colonia y se ha perpetuado hasta hoy

dentro de la relatividad de los progresos nacionales.”

Aún cuando no hay precisiones sobre la fecha exacta de su

construcción así como de sus características (seguramente no

diferirían de las usuales de la época donde predominaba la

piedra, el adobe

y los techos de paja) se cree que por esos años ya existía un

precario oratorio tal vez erigido por el mismo Don Juan Rodríguez Juárez

o alguno de sus inmediatos descendientes. Se sustenta esta

conclusión en el hecho que durante la segunda mitad del siglo XVII

(desde 1662 hasta 1683) el Presbítero Francisco Benegas cumplió tareas de

evangelización a lo largo del Río Ctalamochita, más precisamente en una Capilla que ya se identificaba

como

“de Rodríguez”.

A fines del siglo XVII, el Obispo de Tucumán Fray Manuel

Mercadillo impulsa la división de los curatos de los Ríos

Tercero y Cuarto. Esta medida es acompañada con la proliferación

de nuevas poblaciones y capillas y por ende la asignación de mayor

número de sacerdotes en dicha zona.

Ya entrando al siglo XVIII, el Presbítero

Antonio Vélez Herrera se hará cargo del Oratorio durante el

período 1694 - 1723. Entre este último año y 1727 (siguiente

mojón histórico) se intuye que la precaria edificación fue destruída seguramente por los indios.

La permanente e inevitable puja entre españoles y nativos

devenía en permanentes conflictos algunos de los cuales eran

decididamente sangrientos. Un relato elaborado por el sacerdote

Antonio Suárez de Cabrera da cuenta que

“... el 26 de junio

de 1724 vinieron más de 300 indios matando al Sargento Mayor Juan de Piñero y 40 de sus soldados a unos 25 leguas de la

parroquia, con cuya noticia se fue este declarante con el

designio de dar a sus cuerpos cristiana sepultura.”

Será durante 1727 que,

documentación fehaciente mediante, se acredita una nueva construcción

religiosa

sobre la banda norte del Río Ctalamochita.

La nueva Capilla, bajo la advocación de Nuestra Señora de la

Inmaculada Concepción, sustituta del anterior oratorio y

asentada sobre las ruinas del mismo, será erigida por Don Juan

Francisco Rodríguez Cordero sobre el que no hay certeza plena

que sea descendiente de los Rodríguez Juárez aun cuando ésto no

tiene porque ser totalmente descartado. La Capilla

incluía cementerio

“sin panteones ni nichos”

(en años recientes, producto de una excavación para tender una

red de agua se detectaron restos óseos humanos al frente de las

ruinas de la vieja Capilla).

Entre los años 1730 y 1745, el

primer sacerdote será Antonio Suárez

Cabrera.

Este proyecto es impulsado por

el entonces Obispo

de la Provincia del Tucumán

y en el futuro de Santiago de Chile,

Don

Juan Sarricolea y Olea

quien era secular de origen peruano. La influencia para la época

y para la zona de dicho Obispo era significativa. De hecho fue

el responsable, en 1727, de conceder las indulgencias a indios y

esclavos permitiéndoles orar dentro de la nave principal de las

iglesias. Será también el artífice de instaurar el Balcón

Tribuna el que, ubicado a varios metros de altura sobre la

contrasacristía y con vista directa al altar, será el espacio

que ocuparán los jesuítas para asistir a las ceremonias

religiosas sin tomar contacto directo con la plebe.

En 1772 se produce una división del Curato de Río

Tercero en dos partes. Será el Deán Antonio González Pavón quien

designará a la Capilla de Rodríguez como asiento del Curato de

Río Tercero Arriba. Serán sus límites territoriales los

descriptos por el Párroco Domingo Guerrero en un informe datado

en 1793 y que reproduce lo siguiente:

“... por el poniente, el Salto del Río (se refiere a la zona de la

actual Almafuerte) en el carril de las tropas a Mendoza y por el

naciente la casa correspondiente al Teniente Sánchez lo que

significa una extensión de unas 18 leguas a lo largo de la costa

del río. Hacia el noreste encuentra límite en la Capilla del

Puesto de Ferreyra y la Cañada del Gobernador mientras que hacia

el sur se extenderá hasta la Capilla de Punta del Agua y la

Cañada de Lucas; siendo la distancia total de unas 12 leguas”.

En

1796,

un censo de todo el Curato documentaría la presencia de poco más

de 1000 habitantes en toda la región; siendo 68 las

familias que habitaban en las inmediaciones de la

Capilla de Rodríguez

convirtiéndose, para la época, en el territorio más poblado de

la zona; al

punto que esta comunidad casi triplicaba a los vecinos relevados

en El Salto (actual Almafuerte).

La historia de la zona cobra impulso durante la primera década

del siglo XIX. El Presbítero Benito Lascano, con sus jóvenes 27

años, es designado a cargo del Curato de Río Tercero Arriba. El

sacerdote había nacido en Santiago del Estero en 1778 y se

convertiría, con el tiempo, en un referente significativo de la

historia cordobesa y de las disputas entre federales y unitarios.

En sus casi 60 años de vida ocupó cargos relevantes en la

Universidad de Córdoba apostando, desde lo político, a la

cercanía con Juan Bautista Bustos y Facundo Quiroga en clara

oposición a Paz. Será Lascano quien fomentará la radicación

poblacional en la zona. Según los relatos de la época comparte

expediciones hacia las tierras de las poblaciones indígenas del

sur tomando a medio centenar de familias "convertidas" las que

son asentadas en torno a la Inmaculada Concepción. Entre ellas,

una cautiva de Azul conocida como Concepción Vera ocupará el

centro del relato fundacional del pueblo. Una epidemia de

viruela arrasará con la mayoría de aquel primer grupo humano;

unos pocos sobrevivirán, entre ellos la hija de Concepción quien

junto al Cacique Benavidez y sus ocho hijos serán la base para

el definitivo nacimiento de la localidad de Capilla de Rodríguez.

En paralelo a estos acontecimientos, un turbulento clima se

vivía en Buenos Aires como consecuencia de las invasiones

perpetradas, en 1806 y 1807, por los ingleses. La resistencia a

ambos intentos traducidos en triunfos sobre las tropas de

ocupación generaron numerosos prisioneros los que, en algunos

casos, fueron trasladados a la provincia de Córdoba; de hecho,

los encontramos en la zona de

Copacabana hacia el

norte o en la Estancia

Jesuíticas de

San Ignacio en tierras próximas a la actual

Santa Rosa de Calamuchita. Hacia este último destino y cumpliendo lo que hoy

definiríamos como "libertad condicional" es enviado,

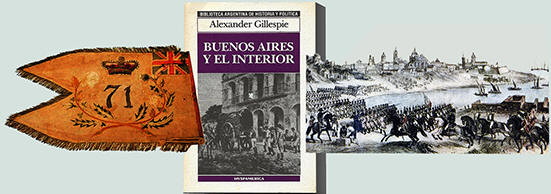

el 30 de marzo de 1807, el

Capitán Alexander

Gillespie junto con el Regimiento 71. El oficial escribirá un diario de viaje el que será volcado a

libro varios años después a su vuelta a Inglaterra.

De dicho texto, conocido como "Buenos Aires y el interior"

y según su particular visión de la naturaleza y geografía de

nuestro interior así como los hábitos, costumbres, miedos y

sueños de los habitantes locales, extraemos que el 25 de abril

de 1807 se desplazaban "... a media milla del Tercero, en

cuyas orillas casa y población eran multitudes que, con la

estupenda cordillera que teníamos enfrente y los troncos

desparramados por todos lados, se unían para completar el más

animado paisaje. A mediodía pasamos entre algunas alturas

boscosas, en los declives de las barrancas del río, elevadas

aquí sobre su nivel que, con el interesante pueblito de Capilla

de Rodríguez y su hermosa iglesia, levantado un milla más allá

de la margen derecha, nuestro viaje se había introducido en la

frontera de la pintura. La superficie, sin embargo, era una capa

de arena, cubierta de matorral, con pasto evidentemente lo más

desagradable para nuestros caballos y bueyes. Bajo esas

fluctuaciones vegetales, un viajero debería vender los caballos

del país más bajo, y comprar los acostumbrados a este nuevo

suelo, porque los primeros detestan su alimento, no puede

esperarse mucho trabajo de ellos. Maíz que puede conseguirse en

abundancia es el sustituto preferible para el viaje. Rodríguez

está como a 28 leguas de Esquina. En el día podíamos observar

cabras salvajes sentadas como liebres en las grietas rocosas,

donde nos miran abajo a nosotros y nuestros perros fieles con

indiferencia cuyos clamores y gañidos no las podían perturbar.

Todo el 26 presentó un aspecto montañoso dispuesto en sierras

con el Tercero como a 400 yardas a nuestra derecha". [Acceda

al relato completo del viaje por territorio cordobés, haciendo

Click Aquí].

Dentro de los datos aislados que se disponen y apuntando a

completar los espacios del proceso histórico que lucen vacíos,

es valioso mencionar el hecho que el Párroco Isidoro Viera

(1817-1831) procede, con fecha 1 de julio de 1820, a la

recuperación del destruído libro de matrimonios.

El tránsito a través del siglo XIX se expone vívido y descarnado: los

procesos independistas y las luchas emancipadoras, los vaivenes

políticos y las distintas visiones de país con sus consiguientes

pujas por el poder, las guerras fraticidas acompañadas del

desprecio por la vida del vencido, el exterminio del indio; en

fin, un proceso de construcción de país que alcanzará una

especie de diseño definitivo recién a finales de aquella

centuria el que, de modo simple, se lo podría sintetizar en un

esquema de tipo agro exportador donde la riqueza quedaría

controlada por tan solo una minoría selecta en desmedro de una

amplía mayoría sumida en la pobreza.

Languidecía el siglo XIX y el Ingeniero Agrimensor Nicolás

Fernández Ponce en cumplimiento por lo pautado por Decreto del

Gobernador Márcos Juárez de fecha 25 de setiembre de 1889

efectúa la delimitación y demarcado del Pueblo sobre terrenos

cedidos por los vecinos Doroteo Agüero, Facundo Ortíz y Antonio

Branca. El nuevo esquema poblacional asumirá desde ese día y por

decisión del Gobernador el nombre de Hilario Ascasubi en

recuerdo al poeta y militar fallecido 14 años antes. No se

conocen las razones que llevaron a Juárez a efectuar dicha

elección, de hecho no las dejó documentadas; sin embargo, la

respuesta podría hallarse simplemente en el ideario político del

escritor con el que, con seguridad, comulgaban tanto el

Gobernador como los sectores del poder de la época.

En 1890 se radica el único Registro Civil de la zona quedando a

cargo de Salvador Sarrallada; será en el mismo donde, un 4 de

enero de aquel año, se inscribe el primer nacimiento producido:

se trata de Segundo Isaac Farías.

En paralelo al proyecto poblacional, el Presbítero Marcos

Molina, quien se había hecho cargo de la vieja Capilla de

Rodríguez tan solo un año antes, impulsa la construcción de una

nueva Iglesia en reemplazo de la actual que se exhibía en estado

ruinoso y terminal. A poco de asumir ya había elevado una

solicitud escrita a la Diócesis que recibió como respuesta, lo

siguiente:

“... se resuelve la traslación de la Iglesia Parroquial

denominada Capilla de Rodríguez a otro punto que no diste más de

cinco cuadras del sitio donde se halla ubicada la actual ...”.

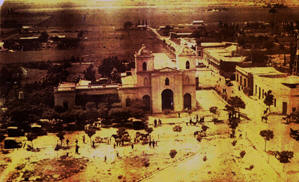

Unica imagen fotográfica de la Capilla de Rodríguez (principios

del siglo XX)

El texto habilita al sacerdote a arbitrar los mecanismos

necesarios para convocar a

“prestigiosos” vecinos de modo de

conformar las comisiones necesarias que se ocupen de recaudar y

administrar los fondos necesarios para solventar el proyecto.

Según Raymundo Chaulot esta Comisión se verá integrada, entre

otros, por el Párroco, el Dr. Tomás Garzón y Dolores Vergara

cooperando

“...

todos los vecinos, unos

dando

los terrenos, otros contribuyendo

con especies y dinero.”

A fines de 1889, a tan solo trescientos metros de la antigua

Capilla, las obras de los cimientos estaban en pleno

proceso de ejecución. Los trabajos demandarían casi una década.

Con significativos faltantes de terminación será Monseñor

Reginaldo Toro quien, acompañado por el repicar de las campanas

de la vieja Capilla ahora instaladas en la nueva, la bendecirá en 1898 y la habilitará a los

creyentes.

Raymundo Chaulot consigna que, desde 1893, se

“...

decía

misa en la sacristía

...

hasta que se inauguró el templo en 1898, siendo todavía cura don

Marcos Molina.”

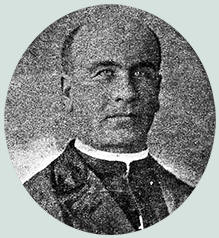

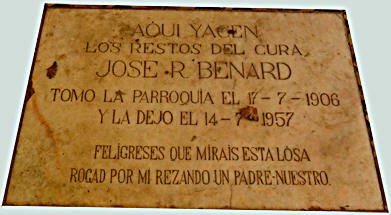

Durante los primeros años del siglo XX el Presbítero

José R. Benard (con actividad previa en Tulumba) es designado al

frente de la Parroquia el 17 de julio de 1906 convirtiéndose en

el gestor de concretar las

terminaciones.

El sacerdote había nacido en Chilecito (La Rioja) un 19 de mayo

de 1881.

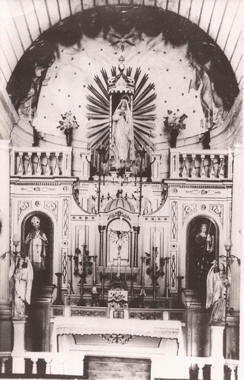

Bajo su gestión, se colocan los pisos,

se construye la sacristía, se actualizan los altares con nuevas

imágenes y revestimientos en mármol, se incorporan mobiliarios, vitreauxs,

iluminación, estatuas y órgano.

El Presbítero José R. Benard con vecinos y a la

derecha, con el Párroco Pizzolatto en la Estancia Media Luna de

Don Modesto Acuña en Río Tercero, 1930

Presbítero José Benard

Paralelamente a esta gestión otras Capillas son erigidas por el

impulso de José Benard en la zona, son éstas:

San José de Pampayasta Norte, Nuestra Señora de Lourdes en Río Tercero y

Santa Rosa en Colonia Almada.

La muerte lo encuentra en Villa Ascasubi el 14 de julio de 1957.

Finalmente, un 25 de

mayo de 1910 se inaugura la Casa Parroquial erigida a la

izquierda del templo.

|

Hacia mayo de 1912 el Obispo de Córdoba, Fr. Zenón Bustos y

Ferreira, realiza una visita de la iglesia del lugar de resultas

de la cual suscribe un documento que contenía una síntesis de

las vivencias recogidas e incluía un listado de recomendaciones

a concretar: |

"Visita Canónica del Curato de 3º Arriba. Nos Fr. Zenón

Bustos y Ferreira por la gracia de Dios

y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Córdoba.

En la conclusión de la Santa Visita de esta Parroquia,

nuestra primera palabra es de cordial agradecimiento al Sr. Cura

Párroco Don José Bernard por el ejercicio activo y celoso de su

ministerio que en ella hemos notado, como así mismo por su

deferencia en no gravar a la fábrica con la suma en que ésta

quedara alcanzada en la construcción de la nueva Casa Parroquial

que ha levantado con honor suyo. Dios Nuestro Señor tan

omnipresente en los que hacen el bien, sabrá retribuirles estos

servicios a la Iglesia con abundantes dones espirituales. A

pesar del celo ejercido por su ministerio vigilante vemos

alarmados que en muchos feligreses de los suyos, comienza a

posesionarse el grave descuido de no cumplir con el precepto

anual de la confesión y comunión. Es el comienzo de una

enfermedad infecciosa que cundirá generalizándose de pocos a

muchos con desedificación de los buenos; amarga inquietud de

pastor. Conviene buscar y encontrar un arte nuevo para curar

este mal; un arte de los que el celo vigilante del celoso pastor

sabe encontrar para extirpar el mal que afecta a sus ovejas.

Curarlas, santificarlas y salvarlas es la obra más hermosa de

sus desvelos y con ésto y a nuestra gratitud con sus obras en

favor de la iglesia no tenemos otra cosa que agregar sino

ordenar los puntos siguientes:

1º: Numerarse los legajos de los documentos del Archivo; 2º:

Colóquese cuanto antes el Via Crucis en la Iglesia; 3º: Fórmese

de nuevo el inventario general del Curato incluyendo en él lo

perteneciente al culto y las propiedades raíces que las iglesias

tengan mandando copia al Obispado después de tres meses de la

fecha; 4º: Hágase la sección para disidentes en el cementerio

con puerta hacia afuera; 5º: Tan pronto como sea posible

adquiérase un vestíbulo para guardar ornamentos y revestirse

poniendo sobre él un crucifijo; 6º: Que procure mantener cerrado

el cementerio viejo que está dentro de la población hasta que se

disponga otra cosa.

Además de lo dicho pedimos al Sr. Párroco que incorpore a las

obras de su celo parroquial la de formar coros para los cantos

piadosos en el templo y que predique y haga predicar sobre los

temas de la comunión frecuente y primera comunión de los mismos.

Preocupándose de todo ésto con el propio interés que emplea en

la enseñanza del catecismo a la niñez.

Dado en ésta Parroquia de la Inmaculada Concepción de Capilla

de Rodríguez a 9 de mayo de 1912; Fr. Zenón, Obispo de Córdoba;

Pedro N. Montenegro, Visitador". (Acceda

al original)

En paralelo a estos hechos, la población daba cuenta de la vieja

Capilla la que iba siendo deshecha por los mismos vecinos de la

Villa en procura de sus ladrillos de modo de destinarlos a la

construcción de sus propias viviendas.

Foto de 1916

Imágenes anteriores a la reciente restauración

Córdoba de Antaño - Imagen del ángulo sudoeste - 31 de mayo de 1931

Archivo Técnico - Dirección Nacional de Arquitectura - Distrito

Centro

Proyecto de construcción de la réplica de la Capilla de

Rodríguez:

Será el ya fallecido y varias veces Intendente e Historiador Don

José Alberto Suescun quien, en su momento,

impulsó

la edificación de una réplica de la Capilla de Rodríguez tal

como se desprende de sus propias palabras: “... pedí

intervención a la dirección de Historia de la Provincia y se

realizaron los planos. Levantamos lo que era la sacristía con

los ladrillos del mismo tamaño a los utilizados para la segunda

construcción”.

Las acciones emprendidas desde las instituciones de la comunidad

para hacer

realidad el proyecto buscan, además, ofrecerle a Suescun "...

el mejor homenaje que podrían brindarle a este hombre que recuperó la historia del

pueblo".

El objetivo

no solo es el de completar la réplica sino, también, el de crear un

Museo que preserve la historia de Villa Ascasubi y de la región.

Imágenes de las ruinas de la Capilla, de las tareas de

recuperación y del ex Intendente e Historiador Don José Alberto Suescun

UNA

NOCHE JUNTO AL RIO CTALAMOCHITA

Un

vestigio de brasas iluminaba la escena; sobre ellas, una pava

teñida de negro hollín mantenía agua a su temperatura justa.

Al

morocho la ancha nariz le llovía sobre el labio superior

haciendo que éste fuese invisible a la vista. Su rostro dibujaba

sol y tierra roja propios de los áridos riojanos, vestía

saltones ojos negros que se encendían con los brillos y chispas del

fuego; su barba crespa y mal afeitada lucía un vacío junto a su

oreja derecha donde una profunda cicatriz recordaba viejas

batallas; un

pañuelo rojo y engrasado sujetaba su pelo revuelto y enrulado.

De entre sus dientes, teñidos de mal tabaco, emanó un

ronco "¿gusta?" mientras su mano se estiraba invitando con un

mate. Quiroga, sentado sobre una piedra, lo tomó

y lo saboreó lentamente.

Al tiempo que el ronroneo del

cercano río inundaba de sonido la noche, el General volcó su cuerpo

hacia atrás, chupó una vez más del mate y mirando cansino al

morocho, le preguntó: "¿te gusta estar acá?". No hubo

respuesta, tan solo un movimiento de cabeza hacia ambos lados

y una sonrisa que, traducida, significaba que si estaba ahí no era

por lo lindo del lugar sino por confianza y fidelidad a su jefe,

tan solo éso.

- ¿Estuvijte

en la Capilla? - preguntó Quiroga, devolviendo el mate.

- Hoy

temprano, he pedio que cuide mi prienda y mis gurises.

- ¿Y

no li hai pedio por nuestra jortuna?

- ¿Y

pá que? Usted a di saber que a Diosito no le cai bien que andemo

despenando crestianos; tonce, ¿cómo le via´pedí a la madresita que mi ayude a

pecar?

El

General se levantó sombrío y caminó algunos pasos acercándose al

río. Tomó algunas piedras y las fue arrojando a las aguas, las

vio desaparecer y pensó que así será con la vida de sus

hombres, una a una ... incluso, como algún día, la

de él mismo. Todas serán arrastradas por las turbulentas

corrientes

del gran río de la tragedia nacional.

En ese

instante concluyó con que no tenía sentido ir a la Capilla.

Era mediados de febrero,

el calor y los pensamientos se mezclaban en su mente junto con

el recuerdo de su derrota, seis meses antes, en La Tablada. Tal

vez hubiese sido mejor pactar con Paz y no llegar a esta

situación; pero, bueno, la decisión estaba tomada y la última

carta que le había escrito al unitario era por demás

elocuente:

“...

estamos convencidos en pelear una sola vez, para no pelear toda

la vida. Es indispensable ya que triunfe unos u otros, de manera

que el partido feliz obligue al desgraciado a enterrar sus armas

para siempre.”

El río

Ctalamochita y la vecina Capilla de Rodríguez guardarán,

por siempre, esas imágenes.

Por la

mañana, muy temprano, emprendieron la marcha en dirección al norte

donde los esperarían, en plena llanura de Oncativo y entre las

lagunas Larga y del Infiernillo, las superiores fuerzas de Paz.

El

caudillo riojano y sus diezmadas tropas lograrán huir de aquella

aciaga jornada del 25 de febrero de 1830; las armas, a pesar de

sus palabras, no serían enterradas por muchos años más.

|

"¡Qué

de noticias traerás

-le dijo- de esos parajes!

Y ¿se aguantan los salvajes

Rivera y el manco Paz?

Nada te puedo contar

ahora, dijo la Arroyera,

pues se me anda la vedera

y ya me voy por echar."

"Isidora"

-

Hilario Ascasubi

(Fragmento)

|

Datos complementarios

Hilario Ascasubi (1807 - 1875):

|

Su vida es síntesis de aventuras y pasiones sin límites. Aún siendo un niño y

estando embarcado como grumete es apresado en Centro América

y confinado a una cárcel de Portugal de donde logra huir e

iniciar un largo vagar por Europa y Estados Unidos. Al

regreso a su tierra aún muy jóven, recala en Salta

haciéndose cargo de la imprenta jesuítica desde donde inicia

su actividad de escritor y divulgador.

Su ideario político lo coloca como espada de Güemes

y luego alineándose con Paz y Lavalle en contra de Rosas.

En la última etapa de su vida supo oficiar como funcionario

en París en representación del gobierno de Mitre. |

|

Como escritor se lo identifica como el referente obligado de

la literatura gauchesca. A lo largo de su vida dirigió

periódicos como

“El gaucho en campaña” y

“El gaucho Jacinto Cielo” dejando, además, una basta obra

recopilada en tres tomos:

“Paulino Lucero

cantando o combatiendo

contra los tiranos de la República Argentina y Oriental del

Uruguay”,

“Aniceto

el Gallo” y

“Santos Vega o

Los

mellizos de la flor”.

|

Coordenadas:

Latitud: 32º 09’ 47,09" S

Longitud:

63º 53’ 30,47"

O

Fuentes de consulta:

-

TARQUINI, Fabián - RAMPOLDI, Patricia: “Inmaculada

Concepción" de Villa Ascasubi -

Civitatis Mariae.

Historia de la Diócesis de Villa

María

-

Galeón Editorial. Córdoba, Noviembre de 2008.

-

PEÑA, David -

“Juan Facundo Quiroga”

- EMECE

-

AMAYA, José -

“Centenario de Villa Ascasubi”

-

CHAULOT,

Raymundo

-

“Capilla

de Rodríguez es un símbolo de fe y muestra de la acción de los

conquistadores”

-

Libro Autos y Visitas Pastorales (1886-1916), Nº1, f. 360-361

-

Gillespie, Alexander: "Buenos Aires y el interior" -

Biblioteca Argentina de Historia y Política - Hyspamérica -

Buenos Aires, 1986

-

GARZON GARZON, María Ignacia y NELLES GARZON, Marcia Beatríz:

"Monseñor Doctor Fr. Zenón Bustos y Ferreira" -

Ediciones del Copista - 2012

-

Se agradece muy

especialmente a Analía Suescun por facilitarnos material

histórico recopilado por su padre (el varias veces Intendente

e Historiador Don José Alberto Suescun) y editado por su hijo,

Juan Manuel Ferreyra Suescun, para la revista

“Huellas

de la Villa”

|