|

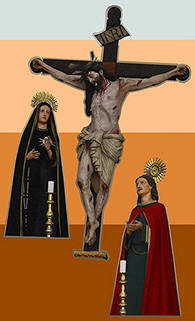

SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE

(LH - Lugar Histórico - Dec. 3076/1970)

Siglo XVII

Los naturales del sur y sudeste de la Provincia de Córdoba

del Tucumán

La zona próxima al Río Quinto es asumida, en carácter de

encomienda, por Juan

de Mitre quien dejará constancia de población de naturales en

dicho espacio territorial. Más al norte, sobre el Río Cuarto

será Gerónimo de Cabrera y sus descendientes quienes se apropian

de esas tierras donde trasladaron a indios pampas y comechingones reducidos.

En cuanto a los naturales del lugar, Carlos A. Page en su

trabajo "El

Padre Francisco Lucas Caballero y su primera experiencia

misional con la reducción de indios pampas"

rescata

de las Cartas Anuas del período 1641-1643 las experiencias de un

misionero con respecto a los indios pampas. Según dicho texto,

se asegura que "...

se pintan muy feamente principalmente los viudos y mucho más las

viudas, y huyen de todo lo que es devoción y culto de Dios ...

andan desnudos sólo envueltos en unos pellejos ... cada

parcialidad tiene su hechicero, que es como su médico que los

cura ... las mujeres para ser queridas se punzan con unas

espinas largas, o punzones,

que para el efecto tienen dentro de la nariz y

en otras partes más delicadas y destilan la sangre en un mate, o calabaza,

y con otros ingredientes hacen un betún con que se untan el

cuerpo, y esto lo hacen principalmente las doncellas con lo cual

los hombres se enloquecen, y se pierden por ellas ... también

usan por valentía pasar toda una flecha por el pellejo del

vientre, que como lo traen siempre al aire pueden hacer esa

prueba y de estas hacen otras mil crueldades".

Ana Buteler de Antelme en su libro "El Cerro Potociorco. Ecos

de Música y Vida" contrapone el sedentarismo de los

naturales comechingones con la actitud nómade de los pampas; la

autora atribuye a los españoles la identificación con este

nombre a diversos grupos poblacionales basándose en que

"... pampa, en la lengua quichua, significa llanura". La

autora los describe en

permanente movimiento "viviendo de la caza y la recolección

... en la zona sud de Córdoba, San Luis, Santa Fe y norte de La

Pampa". Estos, debieron afrontar la doble situación del

proceso de "integración forzada" bajo el contexto de la

reducción y el asedio y persecución de las distintas comunidades

afincadas al sur de las mismas, tanto desde nuestra actual

Patagonia como del otro lado de la Cordillera, lo que hoy es el

sur de Chile. Esta comunión poblacional que incluía a Araucanos y Puelches se

sintetizaron bajo la etiqueta de Mapuches, siendo una fracción de

estos últimos los que, según Buteler de Antelme, "... al mando de

su cacique Carripilún ... se asientan en el norte de La Pampa y

el sur de San Luis y Córdoba". Amplía la autora asegurando

que esas familias se identifican como "... Rancucheles, que

significa 'gente de los carrizales' ... nombre que fue

derivándose para llegar a transformarse en Ranqueles".

Del mismo trabajo de Carlos A. Page mencionado con anterioridad

extraemos que, en 1644, un nuevo reconocimiento en la zona de

nuestro interés da cuenta que "... algunos de estos indios han pedido ser bautizados por

los Padres ... condescendieron al ruego de aquellos bajo la

condición de que se reuniesen en un lugar fijo, a su gusto, para

que los Padres los pudieran visitar y adoctrinar cada año. No

les gustó la condición y así se quedaron en su infidelidad".

Las ideas reduccionistas propiciadas por los conquistadores

necesitaban que los pueblos originarios aceptaran un drástico

cambio de sus hábitos de vida: asumir el sedentarismo renunciando al nomadismo

bajo cuyas pautas se mivilizaban, de modo permanente, acarreando sus tolderías mientras acompañaban el desplazamiento

de las manadas de los avestruces y venados que les eran necesarios y suficientes

para alimento y abrigo; mientras que, los algarrobos, les aportaban

sus frutos para harina y elaboración de bebidas.

Inés Isabel Farías en su estudio "Historia y Archivos de la

Villa de la Concepción del Río Cuarto, 1747-1934" recopila

documentos que describen la situación previa existente en esta zona:

"En 1641, la región es visitada por el Obispo del Tucumán

Fray Melchor Maldonado de Saavedra; cuyos informes así como los

posteriores del Obispo Fray Manuel Mercadillo ... revelan un

desolador panorama". Según esos escritos, el territorio en

cuestión "... tiene sesenta a setenta leguas de longitud y

treinta a cuarenta de latitud; en todo no hay más que un cura

que, aunque anda siempre al galope, deteniéndose en algunas

partes a confesar, decir misa y enseñar, aún no podrá hacerlo

dos veces al año, con que viven de necesidad sin conocer a Dios

ni a su Santa Fe". Es el Padre Pedro Grenón quien rescata a

los Sacerdotes Lucas Quesa (Quessa o Quiesa, para otros autores) y Pedro Ibáñez de la Compañía de

Jesús como de los primeros en transitar por estas tierras, con

pobres resultados.

Fines del Siglo XVII

Los Jesuitas Calatayud y Cavallero en El Espinillo sobre la margen sur del Río IV

Ignacio Costa en su trabajo "La reducción jesuítica de los

indios pampas en El Espinillo (1691)" consigna que el

entonces Gobernador de Tucumán Tomás Félix de Argandoña y

Alicante, el 5 de

diciembre de 1687, le escribía al Rey Carlos II dando cuenta de

lo extenso de los territorios bajo su jurisdicción lo que

tornaba compleja su adecuada administración. La solicitud

proponía "... una división de los mismos además de un aumento

de los misioneros". En su misiva, el Gobernador juzgaba

que quienes "... más se adaptaban para llenar ese vacío

pastoral era la Compañía de Jesús".

Del trabajo de investigación de Martín Ramiro Simonassi que

lleva por título "Abriendo fronteras en el sur cordobés: el

cacique Ignacio Muturo y el padre Francisco Lucas Cavallero"

rescatamos de la misiva de Argandoña que el Gobernador

"...

pide,

ruega

y encarga ...

se digne mandar señalar

dos religiosos, sus súbditos,

para que luego y sin dilación,

con pretexto de misión

vayan a reconocer el estado de dichos indios

pampas ...

y vayan a sacarles para que vivan en

política y vida sociable, y se les acuda con lo

posible, reservando la donación

de tierras y demás

que su Magestad previene en su Real cédula,

de la cual y este oficio se dará

noticia".

Ignacio Costa da cuenta que, el 3 de abril de 1691,

el Gobernador, "... obedeciendo a una cédula real sobre la

conversión de los indios pampas, resolvió establecer

oficialmente una reducción de tales indios en el paraje de El

Espinillo ... en el testamento de Jerónimo Luis de Cabrera hecho

poco antes de morir en 1689 ... dejaba una legua a todas partes

o todo viento para los indios pampas, por ser tierras de indios

pampas de que fue encomendero dicho difunto".

El mandamiento emanado, varios años antes, desde la corona

europea estipulaba que se debía propiciar la "... reducción

en población y que se le asignen clérigos doctrineros o

religiosos de la mayor satisfacción, si los hubiese, a costa de

los encomenderos", mientras que, "... con los indios

infieles, que estén levantados y hacen hostilidades, se deberá

proceder a la conquista pacificándolos con la fuerza de las

armas".

Aceptado que

fue que sea la Compañía de Jesús que se hiciese cargo de la

misión, se le elevó el consiguiente pedido al Rector Padre

Hernando de Torre Blanca quien, el mismo 3 de abril de 1691, aceptó la

tarea designando "... al experimentado padre Diego Fermín

Calatayud [o Fermín Diego de Calatayud] en calidad de Superior y al padre Lucas Cavallero

[o Francisco Lucas Cavallero] que

habían catequizado indios durante muchos años". Según el

trabajo de Ignacio Costa la Compañía imponía a los designados la

explícita tarea de "... enseñanza, trabajo y hasta el

martirio".

Respecto a El Espinillo podemos decir que eran unas tierras que estaban en disputa entre José de Cabrera Velasco (heredero de Jerónimo

Luis de Cabrera) desde su Estancia de Río IV y Francisco Diez Gómez

asentado en tierras de la Estancia Punta del Sauce (actual La

Carlota). El bisnieto del fundador de Córdoba se dirige al

Gobernador del Tucumán Don Antonio de Vera y Mujica solicitando

el reconocimiento de sus posesiones del Río Cuarto que,

oportunamente asumidas en carácter de Merced por su padre y

abuelos, se extendían desde La Punta (hoy San Luis) hasta

Melincué y desde el Río Quinto hasta el Saladillo. Poco antes de

morir, en su testamento de 1689, manda separar del cuerpo de

bienes "... el paraje El Espinillo que está en el Río Cuarto,

a una legua de todas partes de dicho Espinillo por ser tierras

de dicho Pueblo de Indios Pampas, de que fue Encomendero dicho

difunto, que hacen dos leguas de ancho y dos de largo, tasada la

legua en dicho cuerpo de bienes, a doscientos ochenta pesos".

Según Pablo Cabrera

en "Tiempos y campos heroicos" se saldó la

situación habilitando el ingreso de la misión bajo el compromiso de, una vez resuelto el litigio,

"... reintegrar más tarde el precio del inmueble a la parte que

saliese vencedora". El autor sustenta que el proyecto se

realiza cumpliendo con "... todas las formalidades canónicas

y en armonía enteramente con las instrucciones impartidas a este

respecto por la Corona".

Paulina Alvarez, en su trabajo "Dos sitios históricos en la

región del Río IV (1689-1699)", conjetura que "... el

pedido de evangelización por parte de los indígenas y la

fundación de la reducción formaron parte de una estrategia que

buscó impedir que sus tierras fueran ocupadas por estos

estancieros y, de la misma manera, evitar ser forzados a entrar

a su servicio".

Respecto a los elegidos podemos decir que Calatayud había nacido

en la región de Navarra (España), tenía 48 años, era Profesor en

el Colegio de Córdoba y que desistió de la opción de asumir como

rector motivado con concretar este proyecto misional junto al

joven Sacerdote Cavallero de casi 30 años.

En cuanto a la biografía de Francisco Lucas Cavallero, será

Juan Patricio Fernández quien publica en 1726 la

"Relación Historial de las

Misiones de los Indios Chiquitos, que en el Paraguay tienen

los Padres de la Compañía de Jesús" a través de la cual,

podemos acceder a un relato minucioso de la vida del Misionero.

De esta "Relación Historial ..." extraemos que el Sacerdote

Lucas Cavallero nació en "... Villamear, lugar de Castilla la

Vieja. Sus padres eran ... acomodados de bienes de fortuna. Pasó

los primeros años de su niñez en casa de un tío suyo,

sacerdote". Cuando éste falleció, el aún infante Lucas

"... pasó a vivir a casa de otro tío suyo, también sacerdote;

... aprendió los primeros rudimentos de la Gramática en el

Colegio de San Ambrosio de Valladolid ... donde se aficionó a la

Compañía ... y hechos los exámenes pasó al Noviciado de

Villagarcía, Seminario de Varones Apostólicos ... Encendióse

luego en deseos fervorosos de ser uno de los señalados para

pasar á Indias". La biografía da cuenta que "...

los Superiores ... le concedieron licencia y ... en compañía de

otros 70 Misioneros se dio en Cádiz a la vela". Durante el

viaje fallecieron ocho discípulos y, tras pasar por Buenos

Aires, Lucas Caballero continuó a Córdoba del Tucumán donde

completó sus estudios.

Si bien las gestas misionales de Calatayud, Cavallero y de distintos jesuitas se venían

haciendo en la zona desde hacía algunos años bajo el nombre de

"misiones de los ríos" ya que involucraban a los Ríos

Tercero y Cuarto; el objetivo, perseguido en

este caso, era fijar una presencia permanente en dicho

territorio con el

mandato que "... entrasen y predicasen [a los naturales y

españoles] el Santo Evangelio ... y se ocupasen de

confesiones y bautismos".

El trabajo de Ignacio Miguel Costa en "La reducción jesuítica de los

indios pampas en El Espinillo (1691)" ordena, de modo cronológico, los hechos apuntando que "... el 5 de Mayo de 1691 el Gobernador

Argandoña dispuso la asignación de tierras en el paraje El

Espinillo entre Punta del Sauce

[actual La Carlota] y la Concepción del Río Cuarto".

Esta entrega implicaba que "... los indios hubiesen sido

reducidos [y contaran con] tierras y aguadas

suficientes para formar la reducción y dejar a salvo los

derechos de los propietarios". Del mismo autor, en este

caso del libro

"Reducción y el Señor de la Buena Muerte", accedemos

a que el Gobernador manda a los encomenderos, "... bajo la

pena de quitarles la encomienda, no impidan ni interfieran en la

reducción; antes bien, personalmente la fomenten y les den a los

religiosos el sustento que necesiten".

En setiembre de 1691, completados estos pasos y con la presencia,

en el territorio previsto, de los dos

sacerdotes Calatayud y Cavallero seleccionados por el Provincial Jesuita Pedro Lauro

Núñez, quedó constituída de modo

formal, "... la Reducción de Indios Pampas en

El Espinillo [donde] merodeaban numerosas tribus de

indios muturos, taluhets, diluhets y otras comunidades conocidas con el

nombre genérico de Pampas". El proyecto involucraría a

unos 600 indios como potenciales a ser reducidos.

Sabrina Lorena Vollweiler en su trabajo de investigación bajo el

título

"Nombres y rótulos étnicos en la región pampeana durante la

segunda mitad del siglo XVII"

da cuenta que

"... en

la zona del río Cuarto, en el paraje del Espinillo cercano a

Punta del Sauce, entre 1689 y 1692 vivieron los caciques Ignacio

Muturo, Pascual, Manuel, Jacinto, Bravo, Sanemte y Jaime. Ellos

fueron los interlocutores del jesuita Francisco Lucas Caballero

en distintos momentos de los cinco viajes que realizó desde la

ciudad de Córdoba hacia el río Cuarto, para emprender una

reducción junto con su compañero Fermín Calatayud. En el escrito

que redactó al finalizar la experiencia reduccional denominó a

los integrantes de los grupos con los que había interactuado de

manera genérica como pampas y registró información de los

pensamientos y estrategias de algunos de ellos por lo que

podemos aspirar a reconocer con mayor precisión sus grupos de

pertenencia. En el primer viaje al río Cuarto

[o Chocancharava], Cavallero

identificó el lugar a donde había llegado,

[río abajo y sobre la costa sur] cercano a Punta del

Sauce, como

[fracción de la Estancia] Mula-Corral, perteneciente a la hacienda de Jerónimo

Luis de Cabrera. A partir del segundo viaje, mencionó el puesto

de El Espinillo como el lugar en donde se encontraban algunos

caciques, paraje que sería elegido para instalar la reducción".

El Padre Pablo Cabrera en su

"Tiempos y campos heroicos", basándose en las

memorias del mismo Padre Lucas Cavallero, relata que a poco de

arribar "... el binomio de apóstoles [Calatayud y

Cavallero] al paraje denominado Mula-Corral, presentóseles un

indio trayéndoles una gallina y otras cositas. Preguntáronle los

padres que pedía por aquello y él les respondió que nada; que

les traía a los padres ese obsequio solo por el amor que les

profesaba. Le preguntaron como se llamaba y cuál era el género

de su vida. Contestó que se llamaba Ignacio Maturo y que era

cacique de una cuadrilla de indios pampas que vagaban por ahí

... pidioles Maturo que se los bautizase [y se le respondió]

que en otra ocasión cuando los hayamos doctrinado".

Continúa Cabrera describiendo que, durante esas primeras avanzadas

exploratorias, los Sacerdotes tomaron contacto con el cacique

Bravo quien necesitó de los oficios de Maturo como interprete

para manifestar su voluntad de no aceptar ser reducido ya que

"... era libre, no tenía amo y ni pizca de gracia le hacía el

vivir en reducción".

A través de un trabajo de Carlos A. Page publicado en la

"Revista de la Junta Provincial de Historia de Córdoba" bajo

el título "La relación del P. Francisco Lucas Cavallero sobre

la formación de la reducción jesuítica de indios pampas en

Córdoba (15-07-1693)" tomamos conocimiento de la

imprescindible crónica escrita por Lucas Cavallero y que nos

permite reconstruir las experiencias vividas por los sacerdotes

jesuitas en la zona de El Espinillo. (Acceda

a la Relación)

Fines del siglo XVII

Los Jesuitas abandonan el proyecto en El Espinillo

El sacerdote

Juan Bautista Fassi en "El Heraldo de Reducción" nos deja un

epílogo donde no escatima en usar pinceladas épicas; según su

pluma, asegura que, "..

aquí, cual faro de luz en medio del desierto, se yergue la Cruz

redentora y numerosas tribus se aprestan a rendirle pleito

homenaje … es cierto que la misión no se sostuvo por mucho

tiempo, debido a que la horda de tierra adentro, siempre

sedienta de sangre y de botín, arremete contra sus neófitos y

todo lo asola. El propio Cacique Bravo, que formaba parte de la

misión, cae acribillado en la lucha y con la muerte del Cacique

principal expira la misión pero no por eso la reducción del

Espinillo deja de formar una página brillante en la historia de

la civilización argentina”.

Retomando la lectura del trabajo "Dos sitios históricos en la

región del Río IV (1689-1699)" realizado por Paulina Alvarez

extraemos que "... los motivos que los padres habrían

esgrimido para justificar el abandono se destaca la costumbre de

ingerir alcohol de los indígenas, su falta de disciplina para el

trabajo y las hostilidades constantes (que incluyen emboscadas y

asesinatos) entre grupos reducidos y no reducidos".

En la "Relación Historial de las Misiones de los Indios

Chiquitos", Juan Patricio Fernández

ubica a Lucas Cavallero cumpliendo con su gestión de misionero en Córdoba

para luego pasar a "... la conversión de los indios pampas

que confinan con este obispado, la cual empresa procuró seguir

con todo empeño porque le traspasaba el corazón la pérdida de

tantas almas metidas en las tinieblas de la gentilidad ... no es

fácil referir cuanto sudó y trabajó para reducir a estos

infieles, pero todo en vano, porque rehusaron obstinadamente

recibir el santo bautismo y reducirse á vida política, con que

se vio precisado a abandonarlos totalmente por no perder á un

tiempo la vida y los deseos que ardían en su pecho".

Según Inés Isabel Farías en su trabajo "Historia y Archivos de la Villa de

la Concepción de Río IV" se asegura que "... la

presencia de los jesuitas no prospera debido a las guerras entre los Pampas,

más pacíficos y afianzados en la región, y los ranqueles, dueños

indómitos del desierto, cuyos ataques, frecuentes y

devastadores, obligaron a los misioneros a dejar el lugar".

Si bien, estas situaciones existieron y pueden haber sido la

razón y sustento del abandono del proyecto; no debe ser

descartada la posibilidad de un cambio de la estrategia misional

diseñada desde el corazón y autoridad de la Compañía de Jesús.

Otro actor crucial en esta historia es José de Cabrera y Velazco,

heredero de estas tierras tras la reciente muerte de Jerónimo

Luis de Cabrera (III). Según el historiador Luis Martínez

Villada, el nuevo propietario era "... odiado por los indios,

por encomendero y por varón riguroso, temido por su bravura,

acechado en sus estancias para matarle, acometido y herido

gravemente en una 'vaqueada' era el adelantado contra los

pampas". Portador de esa oscura personalidad, enceguecido

por los deseos de venganza y deseoso de recuperar ese espacio

para sí apoderándose de los indios reducidos de los que se

consideraba dueño, conspiró con todos los modos a su alcance

para que la empresa fracasase.

En concreto, poco más de un año después de su llegada, el 4 de agosto de

1692, los jesuitas abandonan el lugar, primero hacia Punta del Sauce donde

encuentran un

efímero y precario refugio; para luego, poner distancia hacia Cruz Alta.

Dos años después, una epidemia de sarampión asoló la zona

diezmando la población indígena. Solo las anuales visitas de

misioneros jesuitas lograron mantener una muy precaria

expectativa que el proyecto evangelizador, tal vez, pudiese ser

recuperado. La realidad demostró que debía pasar mucho tiempo

hasta que los franciscanos reflotaran la intentona.

Siglo XVIII

Llegan los Franciscanos a El

Espinillo sobre la margen sur del Río IV

Iniciado el siglo XVIII, Lucas Cavallero es asignado a un

nuevo destino en la actual Bolivia; será en la región de Mojos o

Moxos poblada, entre otras comunidades, por los Chiquitos y los Chiriguanos.

Durante las primeras décadas del nuevo siglo eran por demás

usuales las incursiones de portugueses a los territorios de la

Provincia del Paraguay desde Brasil con la intención de atrapar

indios para esclavizarlos. Pedro Lozano en su primer Carta Anua

(documento inédito rescatado en un trabajo de Pedro Miguel Svriz

Wucherer) describe uno de esos acontecimientos ocurrido en la

Reducción ubicada en torno al Colegio Jesuítico de Tarija que

terminó con el triunfo de los chiriguanos quienes "...

echaron en cara a los Padres la especie de haberlos juntado en

pueblo sólo con el fin de poder entregarlos con más facilidad a

los Lusitanos. Llegó el alboroto a tal grado que, llenada su

cabeza por esta idea falsa, e instigados por algunos cristianos

de mala ley, asaltaron la casa de los misioneros y su iglesia y

las quemaron. Escaparon con vida los dos misioneros Felipe

Suárez y Lucas Cavallero ... y se marcharon a la más feliz de

los indios Chiquitos".

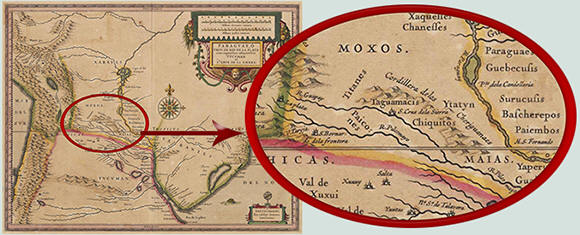

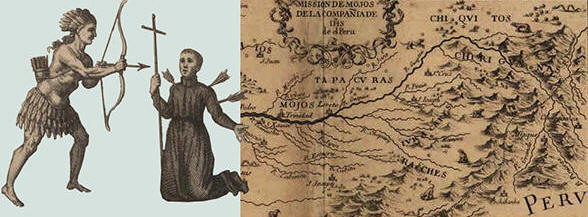

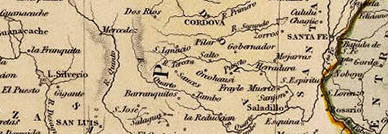

Mapa de Jan Jansson (1653) donde se referencia la

Región de Moxos y los territorios poblados por los Chiquitos y

los Chiriguanos

Dos detalles del mapa de la Misión de la Región

de Mojos de la Compañía de Jesús en el Perú (1713) donde se

pueden individualizar las zonas habitadas por los Chiquitos y

los Chiriguanos

Años más tarde el Padre Lucas Cavallero perderá la vida en manos

de los indios Chiriguanos.

Según Ignacio Costa en su trabajo, "... en 1731

... fue erigido el Curato de la Concepción del Río Cuarto

..."; el mismo, nutrido de indios pampas reducidos,

estaba

conformado por cinco capillas; una de las cuales, años más

tarde, será la que los Franciscanos gestarán en el Espinillo.

En relación a la sustitución étnica, Ignacio Miguel Costa en

"Reducción y el Señor de la Buena Muerte" da cuenta

que "... a mediados del siglo XVIII los pampas todavía

hablaban su propia lengua, pero la lengua araucana era la más

pulida y la que con más generalidad se entendía en estas

regiones. Para completar el panorama de los araucanos, se puede

decir que en la zona del Río IV y partiendo desde el sur de

ella, se abrieron camino los ranqueles bajo el cacique

Yanquetruz".

A partir de 1734 una profunda sequía y el agotamiento del ganado

cimarrón, propició que se comenzara con la cría sistemática de

animales. Necesitados de tierras para el pastoreo y con la

excusa civilizatoria se inició un avance hacia el sur en procura

de nuevos territorios y como consecuencia, deviene el

desplazamiento forzado de las comunidades indígenas que no

aceptaban la reducción, más allá de las fronteras.

La presión que, desde el sur patagónico, ejercían las comunidades

araucanas originarias de Chile sobre los pampas empujó a éstos hacía el norte

concentrándolos contra el Río V y luego, sobre la margen sur del Río IV y al nordeste,

contra el Río Salado en la actual Provincia de Buenos Aires.

Este proceso de "araucanización" tuvo una etapa de convivencia

razonable aunque no duradera; los ranqueles del sur terminaron

sometiendo y mestizándose con los pampas. De estos últimos,

quienes se opusieron, terminaron rindiéndose e integrándose a

las reducciones propuestas por los españoles. El mestizaje,

ahora, será con los europeos quienes incorporan a los "indios

amigos" no reducidos en variadas tareas de servidumbre. Bajo

esas condiciones, se dan los primeros actos de bautismo de niños

y en menor medida, de adultos.

Del trabajo de investigación "Tratados de paz con los grupos

indígenas" realizado por Lidia R. Nacuzzi y Carina P.

Lucaioli podemos rescatar un Tratado datado en 1742 que instaba

a propiciar la paz entre los caciques Bravo (identificado como

"... maestre de campo de toda la sierra") y Mayupilquia.

Atento que el primero junto a los suyos, por haberse acogido a

reducirse, eran considerados vasallos del Rey y dado que el

segundo y su grupo se sumaban a esa condición se acordó entre

ambos que debía imperar una relación armoniosa entre ambas

familias para lo cual "... se han de olvidar las diferencias

pasadas que hubo entre el cacique Bravo y la casa del cacique

Mayupilquia y con cualquier otro indio de la reducción".

Pablo Cabrera, en su trabajo "Tiempos y campos heroicos",

atribuye a Juan Victorino Martínez de Tineo asumiendo la

Capitanía General de Tucumán en reemplazo de Esteban de León,

los "... benéficos resultados del punto de vista de la

seguridad de las fronteras y del servicio espiritual de las

mismas". Si bien, con su pluma, el sacerdote describe al

nuevo responsable de la Gobernación como "... hombre de dotes

administrativas excepcionales, bravo, emprendedor, activo,

enérgico, capaz de sobreponerse a todas las dificultades sin

arredrarse nunca ante ellas". Es obvio que estas palabras

ocultan, con elegancia, aquellos métodos que implicaban el uso

de la violencia y la crueldad. Continúa el sacerdote consignando

que, luego de su entrada al Primero en 1750, "... con

resultados óptimos y dejando señalizadas sus huellas de

pacificador por haber establecido Reducciones y de fuertes,

solidamente asegurados los últimos y puesta aquellas bajo el

régimen apostólico se los jesuitas, ensayó lo propio con éxito

en las fronteras de Córdoba, reforzando los presidios y

adhiriendo con cálida simpatía y prestándola el sello de su

investidura y su óbolo material, a la obra eminentemente

civilizadora, inaugurada en plena región pampeana, el 15 de

marzo de 1751".

Según Pablo Cabrera "... el Gobernador Martínez de Tineo, con

solo agitar en las manos un pliego signado por su nombre y su

espada invencible ... [permitió a] aquel ínclito

gobernante la erección de la cristianidad pampa del Espinillo".

Pérez Zavala y Tamagnini, en su investigación "Dinámica

territorial y poblacional en el Virreinato del Río de la Plata",

ponen a los Franciscanos haciéndose cargo de la Reducción; según

extraemos de dicho texto

"... en 1751, el obispo de Córdoba del

Tucumán, atendiendo a una petición efectuada por indios pampas

dispuestos a reducirse en tierras que les habrían sido cedidas

antiguamente por Cabrera, estableció en el paraje de El

Espinillo la Reducción de indios pampas de San Francisco de Asís".

Durante 1751, Pedro Miguel de Argandoña Pastene Salazar era el

obispo de Córdoba del Tucumán, jerarquía a la que había accedido

en 1748; su participación y la de la Orden Franciscana a través

de su Provincial Fray Antonio de Rivadeneyra fueron,

sin duda, claves para el apoyo a la conformación y afianzamiento

de la reducción de indios pampas instándolos a conformar poblado. El

comisionado designado como Comandante General fue Juan Calderón

quien será, además, el responsable de cumplir con la

misión de entregar las respectivas tierras.

Extraemos del libro

"Reducción y el Señor de la Buena Muerte" de Ignacio Miguel

Costa, que el funcionario Calderón estaba acompañado por "...

el Cura y Vicario de la Concepción de Río IV Pedro Jerónimo

Aguilar, el Juez Eclesiástico del Partido o Curato José de la

Rosa, el Cura doctrinero de la nueva reducción Padre Francisco

Dávila y vecinos distinguidos del Curato".

Una carta de Fray Francisco Dávila a su Superior es por demás

elocuente y descriptiva de ese momento fundacional de la

Reducción bajo la tutela franciscana; rescatada por Pablo

Cabrera en "Tiempos y campos heroicos" el Sacerdote

expresa que "... fui gustoso al empleo de las almas y

habiendo llegado al paraje, a catorce o quince de marzo de 1751, se les

dio posesión de tierras para dicho pueblo. Finalizada esta

función, que se hizo con la solemnidad que pedía, me instaron a

que me retirase con ellos o me volviese a la Casa más cercana.

Más, viendo yo que de mi retiro pudiera acontecer algún desvío

en el rebaño, forcejeé a quedarme debajo de un árbol, fiado en

la Providencia Divina y conjuntamente, para hacerme amigable,

entrándome en sus mismas tolderías, sin asco, pues el mal olor

ya se les percibe desde alguna distancia por sustentarse de

animales inmundos. Los halagué como pude, aquellos dos o tres

primeros días, hasta quitarles la esquivez y con ellos mismos

hice en término de ocho días mi casita, para vivir con ellos y

con más facilidad doctrinarlos". (Acceda

al texto completo)

En 1752, el Gobernador Martínez de Tineo manda construir el

Fuerte de Punta del Sauce (actual La Carlota) y lo coloca bajo

la Dirección del Teniente del Rey José de Matos y Molina

asignándole 40 soldados y artillería con el objeto que funcione

como defensa de la zona en general y de la Reducción del

Espinillo en particular. La Comandancia General continuó, hasta

1755, en manos del Maestre de Campo Juan A. Calderón cuando es

reemplazado por Miguel de Arrascaeta.

Por su parte, el Misionero

Fray Francisco Dávila se dedica con todo su esfuerzo al proyecto

en El Espinillo

hasta su muerte en 1757.

El 9 de setiembre de 1767, se produce un ataque indio contra el

Fortín de Punta del Sauce (actual La Carlota; el malón deja un tendal de muertos que

incluye a la tropa asignada al Fuerte y a su Comandante General Miguel de Arrascaeta y Ferreyra propietario, desde 1757, de la Merced de

700 mil hectáreas donde se asentaba el bastión. (Acceda

al documento de entrega de la Merced a Miguel de Arrascaeta)

Un relevamiento de 1774, al momento del reemplazo del Doctrinero

Francisco Ferreyra (muy criticado por su gestión) por Manuel de Nuestra Señora de la Paz Madail,

evidencia el precario estado de la Reducción aún cuando se

consigna un número significativo de cabras, ovejas, caballos, yeguas

y mulas.

Del trabajo de Sonia Tell que lleva por título "Córdoba

Rural, una sociedad campesina (1750-1850) rescatamos que en

1775, como estímulo para atraer pobladores a la frontera y

mantener buenas relaciones con los "indios amigos", "... el

Cabildo de Córdoba ordenó el traslado de familias de ociosos al

Fuerte de Punta del Sauce [actual La Carlota] a los que

se les ofreció quedarse con el ganado cimarrón que lograran

capturar".

En ese mismo año, dentro de dicho espíritu y bajo la gestión del

Doctrinero Paz Madail, las históricas cuatro leguas cuadradas asignadas en un principio a

la Reducción ("... una legua a todas partes desde dicho

Espinillo por ser tierra del pueblo de los indios pampas"), son

aumentadas con dos leguas cuadradas más. Así quedaba constituía

una zona con fronteras limitadas por el Río IV y el arroyo

Chucul.

Gracias a ésto, la precaria Reducción tenía la posibilidad

abierta de avanzar sobre la margen norte del Río IV donde la tierra era más favorable

para la siembra y apta, además, para la construcción en adobe.

El espacio sobre el sur del Río IV ofrecía características

guadalosas inviable para los cultivos e inútil para garantizar

la vida útil de las viviendas; por otra parte, ese territorio

estaba tapizado con unas hierbas tóxicas para los animales,

saturadas de vizcacheras y sin defensa natural alguna a los

recurrentes malones provenientes del sur. La entrega definitiva

de estos territorios se concretó en 1777.

Volviendo al libro

"Reducción y el Señor de la Buena Muerte" de Ignacio Miguel

Costa, accedemos a un inventario de 1779 que da cuenta que en la

Reducción, además de un oratorio, cuenta con "... una ramada

con paredes de adobe que serviría de cocina, diez ranchos de

paja embarrada, tres de ellos inservibles y un fuerte de palo en

pique". Se suman, fuera de lo edilicio, "... lanzas, grillos,

cepos, palas, azadas, una reja de arado".

Para ese mismo año, sin contar los habitantes europeos, Reducción sumaba

73 indios convertidos contando adultos y niños de ambos sexos.

Ese pequeño grupo poblacional estaba concentrado sobre la margen

sur del Río IV.

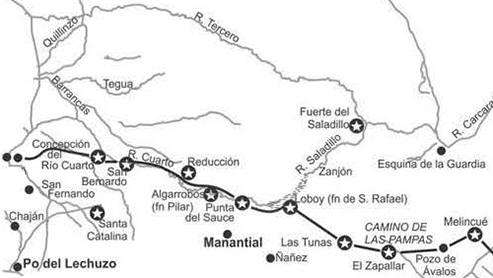

Las investigadoras Graciana Pérez Zavala y Marcela Tamagnini en

su trabajo "Dinámica territorial y poblacional en el

Virreinato del Río de la Plata" consignan que la línea

defensiva en el sur cordobés sobre el camino conocido como

Camino de las Pampas "... abarcaba más de 100 leguas en

sentido este-oeste ... y hasta mediados de la década de 1780 ...

estuvo custodiada por los fuertes de Las Tunas [en funciones

desde 1779], Comandancia de La Punta del Sauce [fortín

original de la época de Miguel de Arrascaeta y Ferreyra desde

1757 a 1767 y reactivado a partir de 1772 por decisión del Gobernador de Tucumán Juan V.

Martínez de Tineo] y Santa Catalina [activado en 1778]".

Valentina Ayrolo en su libro "Funcionarios de Dios y de la

República ..." consigna que el emprendimiento de El

Espinillo "... se extinguió en 1783 a causa de las constantes

invasiones indígenas y de la poca ayuda que recibieron los

religiosos por parte del gobierno". De hecho, ni

siquiera habían podido concretar el traslado a la margen norte

del Río IV.

El Obispo Zenón Bustos (1905-1925) describirá, un siglo y medio

después, que las batallas en la zona de la Reducción "...

eran las más cruentas de la frontera, contra los neófitos

convertidos y los cristianos de toda la frontera. En el primer

decenio de fundada esta Reducción, fue asaltada y desolada,

arrebatándole todos sus bienes. La restablecieron los padres y

fue de nuevo desolada, así marchó entre luchas frecuentes, hasta

que la vida se les hizo imposible".

Al Gobernador Intendente de Córdoba del

Tucumán Marqués de Sobre Monte se le atribuye el intercalado de nuevas

fortificaciones, consignando que, "... a partir de 1785, la

línea quedó configurada por los fuertes y fortines de Concepción

del Río Cuarto, San Bernardo, Reducción, San Carlos, Pilar,

Punta del Sauce y San Rafael". Las historiadoras aseguran

que dichos enclaves defensivos se ubicaron sobre "...

poblados preexistentes ligados a encomiendas (inicialmente de

los Cabrera), a las postas y a capillas y oratorios del Curato

de Río Cuarto".

Vivian Giner rescata, en el texto "Reducción (pueblo de

Córdoba, Argentina)" incorporado en "Raíces, Revista

Digital de Genealogía", algunas estadísticas poblacionales

que obtiene de la lectura de distintos obras como "Reducción

y el Señor de la Buena Muerte" de Ignacio Miguel Costa y el

"Heraldo de Reducción" de Monseñor Juan Bautista Fassi.

La autora consigna que "... el censo de 1788 del Curato de

Río Cuarto proporciona las siguientes cifras: españoles 1186,

indios 811, mulatos, zambos y negros libres 1213; negros

esclavos 312. Total: 3624 (casi un tercio de la población era

india). Desde esa época, los indios pampas se fueron

extinguiendo lentamente y mestizándose con los españoles".

Fines del Siglo XVIII

Francisco Domingo Zarco y la Reducción de Jesús María sobre

la margen

norte del Río IV

Siguiendo con su estrategia que implicó la creación, en 1786,

del pueblo de Nuestra Señora de la Concepción; en 1789, el Intendente Gobernador de Córdoba del Tucumán

(1783-1797) Marqués Rafael de Sobre Monte, propuso al Rey que, en torno al

Fuerte y Presidio de Punta del Sauce, se gestase un asentamiento

al que sugiere

llamar Carlota incentivando, así, la radicación poblacional en

la zona. Adjunto al proyecto, el funcionario encomendó la realización

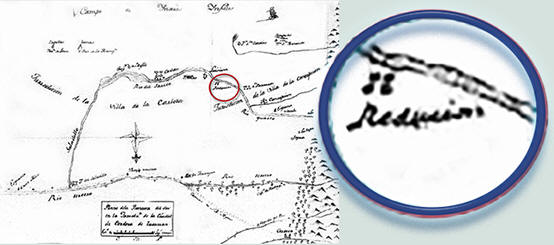

de un mapa que, con la llamativa inversión de los polos, expone

la ubicación geográfica de la comunidad a crear en cercanías de

los ríos IV y Saladillo, fijando a Reducción como limite oeste.

En 1794 el Funcionario provincial asigna la categoría de Villa a

Nuestra Señora de la Concepción (actual Río Cuarto) y en 1797, a

La Carlota. Cada una de ellas comienzan a contar con Cabildo

propio.

Previo a terminar su mandato en la Provincia Mediterránea y antes de asumir como Virrey, el

Marqués de Sobremonte eleva al Rey un balance de su gestión donde,

al referirse a la frontera sur, deja constancia que "... en

el Fuerte de La Carlota ... hice una relación para que fuese la

villa cabeza de aquel partido; hoy consta con 926 personas,

tiene algunas calles arregladas y corre dinero con motivo de ...

proveer de boyadas a las tropas de Mendoza, su terreno es

salitroso y expuesto a vientos comunes en las pampas. Siguiendo

la frontera Río IV arriba en el Fortín de San Carlos establecí

otro pueblo que titulé La Luiciana y consta de 178 personas, es

terrenos útiles de pastos ... continuando la línea en el paraje

nombrado la Reducción, bajo otro fortín, se está formando uno

por dirección de Don Francisco Domingo Zarco avecindado allí y tiene

153 personas [corría el año 1795 cuando Zarco, en

dicho paraje y sobre la margen sur del río, se pone a trabajar;

a poco de iniciado su empeño decide reubicar su proyecto sobre

la margen norte del Cuarto construyendo un Fortín con trinchera, demarcar el pueblo bajo

el nombre de "Reducción de Jesús María", construir un

canal de regadío desde el cercano arroyo Chucul a 2,5 leguas al

norte e iniciar la

erección de una capilla

consolidada y firme a la que dotará de

la imagen del Señor de la Buena Muerte que se venera hasta la

actualidad] ... sigue uno más antiguo nombrado San Bernardo con

242 pobladores y concluye la línea en el nombrado La Concepción

del Río IV que está para construirse de nuevo; terreno

fertilísimo y que consta de 452 habitantes". Según el autor

del informe toda la línea defensiva, con cabecera en Punta del

Sauce, está bajo el mando "... del Capitán de Caballería de

Extramuros Don Simón de Gorordo con un sueldo de 600 pesos

anuales". Hacia el este de Punta del Sauce en dirección a

Buenos Aires, estaban "... el Fuerte de San Rafael de Loboy y

el de Asunción de Las Tunas".

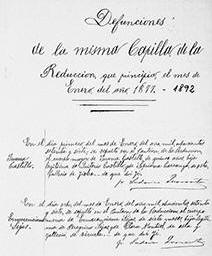

Firma de Don Francisco Domingo Zarco

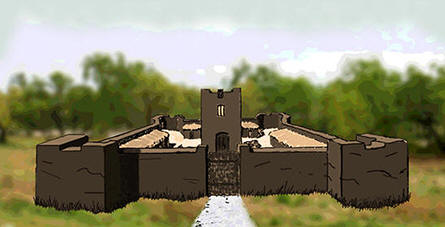

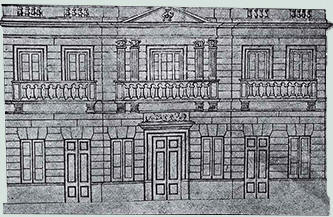

El Párroco Juan B. Fassi vuelca, en el primer número de "El

Heraldo de Reducción", un dibujo de lo que, a su juicio,

sería el fuerte de La Reducción luego de la reconstrucción. Si nos atenemos a la

descripción que, del mismo, hacen los

astrónomos estadounidenses que pasan hacia 1850 por la zona veremos que, el esquema realizado por el

Sacerdote, adolece de la falta de una acequia o foso rodeando el

fortín.

El coloreado y edición fue realizado por

www.capillasytemplos.com.ar

En lo que hace al pueblo propiamente, Zarco adquiere a Francisco

Garay una fracción de tierra de medio cuarto de legua a ser

destinado a alfalfares, plantas y tahonas, las que dona a la

Concepción de Río IV para aumentar la superficie a destinar para

la nueva y actual Reducción. Para 1799, la administración de justicia

administrativa fue asumida por el vecino Pedro Nolasco Moyano en

carácter de Alcalde; será él quien, años después, pedirá el

reconocimiento como propietario de mercedes en la zona.

Recurramos al Párroco de Villa María Pablo Colabianchi para

acceder a la semblanza del Comandante del Fortín Reducción

Francisco Zarco que el Sacerdote le tributa, el 3 de mayo de

1925, al momento de

descubrir la placa de bronce que lo homenajea. Su lectura

deberá enmarcarse en los condicionantes que regían, y aún

pautan, el relato histórico escrito por los triunfadores; de

hecho, la matriz de la exposición, como se verá, se encuadra

dentro de las pautas estigmatizantes de los naturales de la zona

mientras se eleva a mito, las bondades y obras de Francisco

Zarco y de los colonizadores del espacio territorial.

Párroco de Villa María Pablo Colabianchi e imagen en bronce del Capitán Francisco Domingo

Zarco tal como se lo recrea en la placa homenaje adjunta y

realizada en el Establecimiento Horta y Cia. de Buenos

Aires

El "Heraldo de Reducción" es el vehículo imprescindible

que nos permite acceder al contenido de dicha presentación. El

acto se realiza en el atrio de la iglesia,

bajo un clima desfavorable y con la presencia de una nutrida

concurrencia. Una banda, venida de La Carlota, entona la Marcha

de San Lorenzo dando lugar, completada la ejecución, al

Sacerdote Colabianchi y su discurso. (Acceda al

mismo haciendo

Click Aquí)

En 1797, el Rey Carlos IV aprobó la designación de Villa tanto

de la Carlota como de la Concepción del Río IV.

Ernesto Olmedo y Marcela Tamagnini enriquecen su trabajo "La

frontera sur de Córdoba a fines de la Colonia" recuperando el mapa de la zona

y su configuración defensiva tal como era durante los últimos

años del siglo XVIII. En él, podemos observar con claridad la

distribución de la línea de fortines con una avanzada en Santa

Catalina.

Primeras décadas del Siglo XIX

Esfuerzos para la consolidación de Reducción

En 1803 Francisco Zarco es nombrado con el

grandilocuente título de Teniente de la Octava Compañía

de las Milicias Disciplinadas de Voluntarios de

Caballería de Córdoba

y en 1810, frente a los sucesos de la Revolución de

Mayo, se lo suma al proyecto emancipador para lo cual,

Cornelio Saavedra y Mariano Moreno,

le confieren el cargo de Capitán en reconocimiento a sus

"... sobresalientes méritos, reconfortables

circunstancias y distinguidos esfuerzos en beneficio de

la causa de la Patria".

Revisando nuevamente el libro de Sonia Tell que lleva

por título "Córdoba Rural, una sociedad campesina

(1750-1850), la autora nos aporta una decisión

política que genera un punto de inflexión que modifica,

de modo sustancial, la situación en la zona. Es así que,

para 1813 en los campos situados al norte del Río IV en

general y del Fuerte de Punta del Sauce en lo

particular, "... a los 'indios amigos' se les

permitía potrear en dichos territorios para llevar a los

toldos haciendas 'bagualas orejanas' para su

subsistencia, a condición que entregaran aquellas de

marca conocida a sus legítimos dueños o a sus apoderados

en la citada villa por la cual se les ofrecía una corta

compensación pecuniaria".

El Sacerdote Quirico Porreca en su trabajo "Apuntes

históricos ..." describe al pueblo de Reducción

"... como próspero y floreciente antes de la

independencia ... pero fue decayendo por la amenaza

constante que sufrían sus pobladores de los indios

ranqueles, abandonadas las fronteras por el gobierno

nacional que se revolvía en las luchas civiles".

Asegura, además, que otra de las razones para que los

últimos franciscanos españoles asignados al Hospicio de

Reducción tomen distancia de este destino se explica en

la conservación de su adhesión a la Corona.

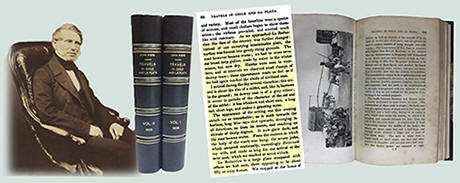

A lo largo del lustro 1819/1824, el botánico

e ingeniero inglés John Miers, realiza varias expediciones a Sudamérica

interesado por motivaciones científicas. De resultas de

sus relevamientos nacen dos volúmenes que fueron publicados en

Londres en 1826 bajo el título "Travels in Chile and La Plata

- 1819/1824". De su pormenorizado relato extraemos que,

iniciada la segunda quincena de un otoñal abril, luego de dejar

atrás la posta/fortín de "Algarrovas" (textual en el original

refiriéndose a Los Algarrobos) y tras un pago de 7,50 dólares

por la reposición de caballos, los viajeros iniciaron la marcha

en dirección a Reducción.

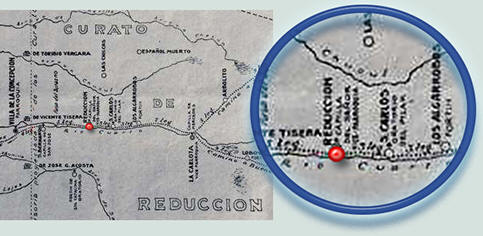

Hemos realizado la traducción de las páginas que el autor

dedica a todo el trayecto desde Los Algarrobos hasta Río

Cuarto y en especial, lo referido a su detención en

Reducción y San Bernardo; referencias que hemos

identificado sobre el mapa que incluímos a continuación

y que, en 1810, apuntaba a una

demarcación de los curatos de la zona. (Acceda

al texto traducido)

John Miers y "Travels in Chile and

La Plata - 1819/1824" e inicio del texto dedicado a Reducción

y sus cercanías

Un mapa de 1832 atribuído a John Dower, Cartógrafo del Reino

Unido, identifica a la población como "La Reducción":

En el trabajo "Malón, ración y nación en las pampas", sus

autores dan cuenta que desde mediados de la década de 1820 y

hasta 1880 se implementaron políticas rotuladas como "Negocio

Pacífico de Indios". Dichas estrategias fueron

instrumentadas desde el gobierno nacional centrado en Buenos

Aires y en menor medida, desde las distintas gobernaciones. Las

respectivas autoridades pactaban con los Caciques más

representativos plazos de no agresión que debían garantizar que

no se realizarían "maloqueos" (malones contra las nuevas

y frágiles comunidades asentadas en proximidades de las

fronteras del sur que implicaban robo de animales y toma de

cautivos) a cambio de la entrega a los pueblos originarios de

"raciones" que incluían dinero, cabezas de ganado,

caballos y

"vicios" (licores, hierbas, tabaco, vino, ropa, azúcar,

accesorios para ornamentos, etc). La metodología estaba legalizada

e incorporada dentro del marco de los presupuestos tanto

nacionales como, en menor medida, de los estados provinciales que se

involucraban en este mecanismo. Durante esta etapa, las

distintas misiones franciscanas jugaban, en estas inestables

fronteras, un papel fundamental en la gestión e intermediación.

En la zona de transición entre el Río IV y el V, sobresalió en

esta función Fray Marcos Donati y el Padre argentino Moisés Alvarez.

Si bien estos pactos se

tradujeron en períodos o áreas geográficas donde se pudo

garantizar un cierto grado de paz, este pacífico estado no fue

todo lo permanente que se hubiese deseado. De hecho, el no

cumplimiento o la demora en la entrega de dichos "regalos"

traía aparejado nuevos ataques o represalias contra los

asentamientos poblacionales; el consecuente malón era concretado

por pequeños grupos que no se alineaban, no reconocían a la

conducción del cacique que había firmado el pacto o pretendían

más de lo que les correspondía en el reparto dentro de su

comunidad.

Aunque las provocaciones ranqueles no tenían la envergadura de

otras etapas históricas, el final de la estrategia usada hasta

entonces tuvo que ver con la necesidad de ampliar la tierra útil

en beneficio de nuevos actores y ambiciosos terratenientes

(entre ellos el mismo General Roca que adquiere propiedades

próximas al Río IV) que impulsaron procesos de expansión y

apropiación territorial utilizando a las fuerzas armadas como

artífices de un plan de exterminio encubierto en el hipócrita

eufemismo de "Conquista del Desierto". Es por esta razón

que, los proyectos franciscanos son mirados con malos ojos y

asumidos como un estorbo para la sangrienta avanzada

"civilizadora".

A mitad del siglo XIX,

una expedición astronómica organizada por la Armada

de Estados Unidos recorrió Sudamérica y en particular, el camino de Chile

a Buenos Aires. El

Teniente James Melville Gilliss, responsable del proyecto, vuelca

los resultados de los relevamientos científicos realizados en

una obra que se editó algunos años después bajo el título "The

U. S. Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere

during the years 1849 to 1852". La

travesía de 1852 implicó atravesar el territorio cordobés

acompañando el Río Cuarto, pasar por Reducción y de allí, con

rumbo norte, acceder al Río Tercero para luego, en comunión con

dicho río, transitar hacia el este en procura del Río de la

Plata.

El 26 de diciembre de aquel año, el contingente de

investigadores abandona la Villa del Río Cuarto. En primera

persona, el autor reconstruye esa etapa del camino consignando

que partieron "... a las 4 de la tarde y viajamos hasta las 10,

cuando nos detuvimos para pasar la noche. A una distancia de

unos veinticinco millas de la Villa del Río Cuarto pasamos por

el pequeño pueblo de "La Reducción", y desde allí nos desviamos

del río y seguimos un camino que conduce más directamente que

cualquiera de los dos caminos principales.

Desde la Villa del Río Cuarto hay tres caminos: la ruta

principal de postas que, tomándola en dirección nordeste, nos

conduce hasta encontrarnos con el camino que viene de Córdoba a

orillas del Río Tercero; acompañando al mismo y continuando

hacia el este, accedemos a su confluencia con el

Saladillo y luego el Carcarañá; la segunda opción, implica

continuar junto al Río Cuarto hasta que éste se confunde con el

Saladillo y por éste, convergemos al Río Tercero y Carcarañá; la

tercera que, en definitiva, fue nuestra elección consistió en,

desde La Reducción, cortar camino a través del campo.

De los tres, el más seguro es el primero; luego, el que se transita junto al Río Cuarto hasta

Punta del Sauce, ya que cuenta con

postas y fuertes que brindan amparo frente a los indios; mientras que el último,

implicó el desafío propio del cruce del territorio desértico. La Reducción está fortificada

del modo usual, con una acequia y un muro".

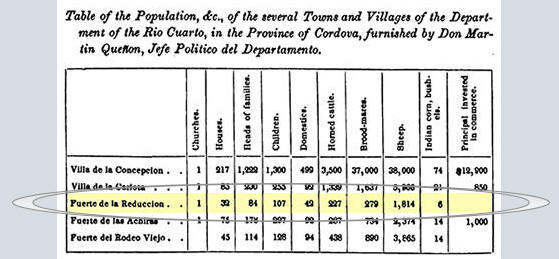

Continuando con el texto del

Teniente James Melville Gilliss vemos que incorpora

información del Fuerte de la Reducción, sobre "... su población

que se da en

la tabla estadística del departamento".

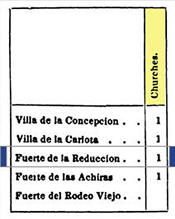

Tabla de la Población y etc, de los distintos

Pueblos y Villas del Departamento de Río Cuarto,

en la Provincia

de Córdoba, suministrado por Don Martín Queñón, Jefe Político

del Departamento

La información consignada da cuenta de "... una capilla; 32

casas; 84 jefes de familia; 107 niños; 42 mujeres; 227

ejemplares de ganado vacuno; 279 yeguas; 1814 ovejas; 6

plantaciones de maíz indio y ninguna inversión comercial".

Los expedicionarios dejan

atrás La Reducción en dirección nordeste hasta que, al hacerse

de noche, acampan junto a un vado sobre "... el arroyo llamado

Las Chilcas o más al norte, Chucul [este es el nombre con el

que, en la actualidad, se identifica a dicho arroyo]. Según el autor, "... en este sitio, la

corriente es poca y media milla hacia el sur se expande en

pantanos y lagunas, que son notoriamente salados y plagados de

aves silvestres. También se encuentran leones [SIC] y

tigres. Estos, al igual que todo aquello que no sea

domesticable, los lugareños los unifican bajo el nombre de

'bichos', una palabra que podríamos asociarla con 'alimañas' tal

como usan decir los habitantes del sudoeste de Estados Unidos".

Para esta época, mediados del siglo XIX, la línea defensiva del

sur cordobés estaba conformada por cuatro fuertes separados, uno

de otro, por poco más de diez leguas; se trataba de los de La

Carlota, Reducción, Santa Catalina y San Fernando, siendo Río IV

la sede de la Comandancia General. Por su parte, el fuerte

de Achiras era el control necesario para el tránsito a San Luis,

Mendoza y Chile. Cada uno

de estos asientos militares contaban con una dotación variable

de efectivos no siempre numerosa ni bien pertrechada e incluso,

mal alimentada.

Segunda mitad del Siglo XIX

La expansión militar hacia el sur

Por Ley del 24 de noviembre de 1858 y haciendo omisión del

antiguo asentamiento reduccional indígena así como de la

presencia de descendientes de aquellas primigenias comunidades e

incluso del nombre de la villa misma, se procede a declarar

estas tierras como fiscales llamándose a subasta pública y

fijándose una base de 150$ por legua cuadrada. Una de esas

leguas será reservada para radicación de población.

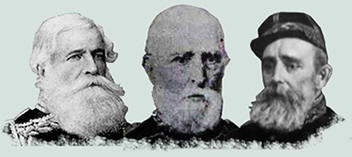

El 23 de noviembre de 1864, el General Juan Andrés Gelly y Obes,

en su carácter de Ministro de Guerra y Marina de la Nación

Argentina, le envía una comunicación al Inspector y Comandante

General de Armas General Wenselao Paunero, en la que le informa

que debía recibir y ponerse a las órdenes del General Interino

Emilio Mitre quien llevaba el mandato de su hermano y Presidente de la

República Bartolomé Mitre para que procediese a evaluar la

situación en la frontera sur de San Luis, Córdoba y Mendoza. Una

vez completada dicha auditoría, el General Mitre debía, a su

buen entender, recomendar qué fuertes debían ser removidos,

cuáles reforzados y dónde levantar nuevos. Poco más de un mes

después el General Mitre tras hacer una recorrida desde Melincué

hasta Río IV eleva a sus superiores un plano acompañado de un

documento con sus

propuestas las que serán aprobadas en marzo de 1865.

En lo que involucra al territorio entre La Carlota y el

"villorrio" [textual del autor] de la Reducción, el General

Emilio Mitre sugiere el emplazamiento de dos nuevos fortines

que, sumados a toda la línea defensiva bajo el mando del Coronel

Manuel Baigorria, se instalarían equidistantes entre sí en Los

Algarrobos y Las Terneras. Por otra parte, en sus sugerencias,

impulsa el avance militar hacia el Río V.

(Acceda

al intercambio de comunicaciones) (Acceda

al Mapa de Emilio Mitre)

|

Wenceslao Paunero - Juan Andrés Gelly y Obes -

Emilio Mitre |

Acceda al Mapa |

En 1869, el Ministro de Guerra y Marina de la Nación Coronel

Martín de Gainza redacta la introducción de la Memoria anual. De

dicho texto extraemos que, habiéndose ocupado el Río V, "…

se ha conquistado una gran extensión de tierra para la

civilización y el trabajo, con esta operación, corregidas las

irregularidades de la línea actual, desminuyendo en muchas

leguas su frente, habremos recuperado en la provincia más rica

de la República un área inmensa de tierra que, para mengua de la

civilización, había tenido que ceder a los salvajes del

desierto".

El Coronel fundaba estos conceptos en los informes que habían

sido redactados por el Comandante en Jefe de la frontera Sud y

Sud Este de Córdoba, Lucio V. Mansilla. Del documento

correspondiente al 2 de marzo de 1869, una vez completada la

inspección de la línea fronteriza, dejada atrás la guarnición de

Río IV y en lo que respecta a la zona que nos ocupa,

extraemos

lo siguiente:

"… llegué a la Reducción (ocupada por los españoles) cuya

guarnición confiada al Capitán Octavio Moreno, oficial apto y

moral, ha mejorado notablemente de condiciones. Cuando entré a

la plaza encontré la guarnición formada y tuve ocasión de

observar su aspecto militar y aseo". En este punto, cabe

consignar que desde Reducción se guarnecía con fuerzas propias a

los fortines de Terneras y Algarrobos que se asentaban

equidistantes en el espacio entre Reducción y la Villa de La

Carlota.

|

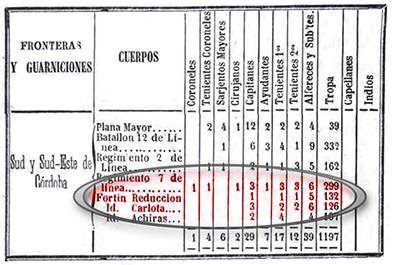

Guarnición de los Fortines de Reducción y Carlota

en 1869 |

Lucio V. Mansilla

|

En la "Memoria del Ministerio de Guerra y Marina"

de 1872 se da cuenta que desde 1869, "... la 1° línea ya había avanzado

hacia el sur y se ubicaba sobre el Río V [integrada por los

nuevos fortines de 3 de Febrero, Sarmiento, Necochea, Izarrábal

y otros intermedios]; al norte y detrás de

ésta, quedaba la 2° línea de la que, el Fuerte de La Reducción

era parte. Dicho eje se completaba, al este, con el Fuerte de La

Carlota distante a 15,5 leguas y al oeste, con el Fuerte de

Villa de la Concepción de Río IV a 12,5 leguas [para llegar

a esta ciudad, yendo de este a oeste, se debía cruzar el Río IV

en el Paso del Durazno a cinco leguas de Reducción]". Según este informe militar, el fortín de La

Reducción se emplazaba "... en la banda norte del Río IV,

siendo un cuadro con foso y ranchos, guarnecido con un oficial y

quince individuos de tropa de esta frontera teniendo buenos

campos y abundancia de agua".

Ultimo cuarto del Siglo XIX

Fomento de la colonización y consolidación de Reducción

En 1873 el ferrocarril, desde Villa María, había llegado a Río

Cuarto. En 1876 es aprobada la Ley Avellaneda de Inmigración de

resultas de la cual el país vivía una masiva llegada de nuevos

colonos. Las zonas, altamente productivas, se fueron poblando

paulatinamente; de hecho, dos nuevas colonias, por entonces, se

estaban delineando en inmediaciones de La Carlota. El futuro y

consecuente desarrollo impulsaba la necesidad de gestar

nuevas propuestas de mejoras para optimizar el movimiento tanto

de la producción como de las comunicaciones humanas.

En 1877, por disposición de la Municipalidad Principal del

Departamento de Río Cuarto, se nombra Síndico Municipal al

ciudadano Juan P. Maldonado con el mandado de mensurar a La

Reducción, dividir la superficie reservada de una legua cuadrada

o "... veinte cuadras a cada viento" y asignar dichas

parcelas entre sus pobladores o cualquiera que quisiese habitar

en el lugar. En el centro de dicho cuadrado se guarda un espacio

a destinarse como plaza. A través de "El Heraldo de

Reducción" accedemos a la Ordenanza de fecha 15 de junio de

1877 de la Municipalidad del Departamento de la Ciudad de la

Concepción del Río Cuarto que impulsa y fija las pautas para la

demarcación del plano topográfico del Pueblo de la Reducción.

(Acceda

al documento)

Será en agosto de 1877 que, con la firma de Manuel Tissera, se

le informa al Ministro de Gobierno Don Miguel Juárez Celman que

se ha procedido a firmar un contrato con Don Alejandro Roca para

que establezca un servicio de correo de dos viajes redondos por

mes entre Río Cuarto y La Carlota pasando por Reducción. por tal

tarea el concesionario recibirá una retribución de 24 pesos

fuertes por mes y un punitorio de 40 pesos fuertes en caso de

incumplimiento injustificado o sin aviso previo.

Con el objeto de hacer converger ramales secundarios a la

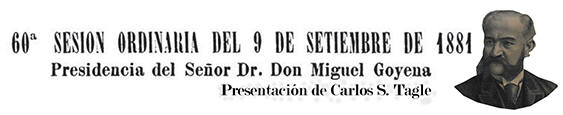

estación de la ciudad de Río Cuarto, el 9 de setiembre de 1881 se trata en

Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados la propuesta de

instalación de un tramway que uniese Río Cuarto con La Carlota

pasando por Reducción. Este servicio, con los años y traccionado con pequeñas máquinas a

vapor, lograría alguna presencia en diversas ruralidades

provinciales.

La exposición frente al Pleno fue responsabilidad de Carlos S.

Tagle quien sintetizó la necesidad que, incapaz de poder ser

solventada por la Provincia, sea la Nación quien pusiese los

recursos necesarios para afrontar esta obra atento a que "el

Departamento de Río IV es uno de los más grandes por su

extensión y sus campos son tan fértiles ... que se hace

necesario facilitar las vías de transporte y comunicación".

Más adelante se ocupó de describir la significancia de estas

comunidades fundándose en que "la ciudad de Río IV tiene

entre diez y doce mil almas, Reducción mil y tantas y La

Carlota, dos mil y tantas; por consiguiente, son demasiado

importantes para que se les provea de una vía tan fácil y tan

cómoda como para que sus productos puedan hacer competencia con

los del litoral". (Proyecto

Exp. 67-d-1881 - Carlos S. Tagle)

En la 66° Sesión del 19 de setiembre de 1881, se resuelve

que el proyecto sea pasado a la Comisión de Obras Públicas para

su análisis y aprobación; el mismo Diputado Carlos S.

Tagle se hará cargo de la defensa del mismo aún cuando lo

propio correspondía al informante de la Comisión de Obras

Públicas que, ese día, se encuentra ausente. En una reducida

discusión se terminan aprobando los tres artículos que

constituyen la norma puesta en discusión. La obra sería de unos

20 a 24 leguas lo más próximas posibles al Río IV, adecuado para

el transporte de carga y pasajeros y con un costo que debería

rondar los 1000 pesos fuertes.

Acceda al detalle de la Sesión haciendo

Click Aquí

Con el visto bueno de la Comisión de Obras Públicas se inicia su

tratamiento en la Cámara de Senadores en su

Sesión n°31 del 1 de agosto de 1882 donde el resultado fue

adverso basado a su elevado costo (aquí, ya se lo estima en unos

5000 pesos fuertes) y su baja rentabilidad atento que preveía una

traza cuyo trayecto era mayoritariamente por territorios desérticos

con muy

baja población.

Acceda al texto del tratamiento de este proyecto

haciendo

CLICK AQUI

Para 1885, Reducción con 800 habitantes, pasa a contar con

administración municipal por resolución avalada por Decreto

Provincial.

Por Ley del 23 de julio de 1888 se procede a asignar un Juez de

Paz al Departamento Juárez Celman al que se divide en cinco

Pedanías, las que son: La Carlota (Cabecera Departamental),

Reducción, Carnerillo, Chucul y La Amarga. Un Jefe Político se

deberá hacer cargo de la administración de los Departamentos

dependiendo directamente del Gobernador; según la normativa

"... estos funcionarios no gozan de sueldo alguno y son personas

de posición holgada y de reconocida honorabilidad ... tienen

bajo sus órdenes ... los jueces de paz y agentes policiales".

En lo que compete a Reducción sus límites geográficos quedaron

definidos del siguiente modo: al Norte, el Arroyo Chucul; al

Este, los extremos este de los Lotes 03 y 11 de la serie F y los

Lotes 55, 60, 66 y 93 de la seria A en contacto con la Pedanía

de La Carlota; al Sur, los extremos sur de

los Lotes 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la serie A en contacto

con la Pedanía de La Amarga; al Oeste,

con el Departamento Río Cuarto.

Será en 1889 que la empresa ferroviaria S.S.F.C. obtiene la concesión para

extender la red que une Villa

Constitución con La Carlota tendiendo un ramal desde ésta hasta Río Cuarto

brindando dos servicios semanales; al hacerlo se inaugura la Estación de Las Acequias que se

convertirá, a unos 16 km, en la más cercana a Reducción. En

conjunto con este avance, el telégrafo llega a Reducción.

|

|

Corrían los primeros días de abril de 1893 cuando desde

el Departamento de Gobierno de la Provincia de Córdoba,

con las firmas del Gobernador mitrista Manuel D. Pizarro

y su Ministro Tomás J. Luque, se resuelve designar, por

Decreto, a José Ferreyra como Comisario General del

Departamento Juárez Celman y como subalternos, a sendos

sub Comisarios a cargo de las Pedanías de Laboulaye y

Reducción; en este último caso el nombramiento recaerá

en Emilio Noroña.

A mediados de octubre de ese mismo año, el Gobernador y

su Ministro refrendan un nuevo Decreto que designa una

Comisión de Fomentos que, integrada por tres miembros en

calidad de Presidente, Secretario y Tesorero, se deberán

hacer cargo de la "administración, higiene, moral,

instrucción primaria, ornato, alumbrado público y

viabilidad vecinal" de Villa Reducción. La

resolución encuentra fundamento en lo reducida que es la

población de la Villa que hace innecesaria la

constitución de una institución Municipal. Los

designados serán Manuel de la Lastra como Presidente,

mientras que Genaro Carbó cumplirá las funciones de

Secretario y la responsabilidad sobre la Tesorería

recaerá en Eustaquio Díaz. |

|

|

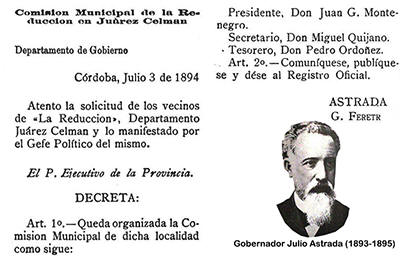

Al año siguiente, el 3 de julio de 1894, un decreto

provincial firmado por el nuevo Gobernador Julio Astrada que

asumió tras la renuncia de Pizarro, empodera a nuevos miembros

en la Comisión de Fomento de Reducción. En este caso, los

designados serán: Juan G. Montenegro como Presidente, Miguel

Quijano oficiará como Secretario y las funciones presupuestarias

recaerán en Pedro Ordoñez en carácter de Tesorero.

A finales del siglo XIX, la Pedanía de Reducción, a más de su

incipiente urbanidad, ya contaba con algunas estancias o parajes

habitados que se identificaban como Cacique Bravo, Chantada,

Dolores, Hipódromo y Valentina.

El Censo de mayo de 1895 concluye que, el Departamento Juárez

Celman, con una superficie de 12500 km2, tiene 7923

habitantes contabilizados. En el caso específico de Reducción

solo consigna que la comunidad, como otras, tiene una población

superior a los 100 habitantes. De modo mayoritario, la

producción del Departamento se centra en la cría de ganado

bovino y ovino; mientras que, en lo que respecta a lo agrario,

alfalfa, trigo y maíz.

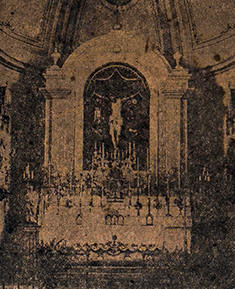

Con fecha de 29 de abril de 1899, la "Revista Caras y Caretas"

edita su número 30 en el que se le ha reservado un pequeño espacio

a la procesión del Cristo de la Buena Muerte. El

texto que acompaña la foto indica que dicho acto religioso se realiza en el

"Santuario de Santa María de la Reducción" y que los

asistentes presentes son vecinos de "Jesús María".

Estas identificaciones deben asociarse con los nombres asignados

por Zarco al momento de darle vida al pueblo. Extraemos del

texto de la publicación que "... este

pueblito, donde se conserva aún el templo que en 1630 [SIC] fundaron

los jesuitas en el corazón ranquelino, poseé un Cristo de la

Buena Muerte, cuya fiesta se celebra en los días del 24 de abril

al 8 de mayo con toda la pompa que, allá, es posible. Los

habitantes miran a ese Cristo como a su providencia y se

conserva el recuerdo de las horas amargas que ayudó a pasar

cuando los indios en el tropel del malón sembraban el espanto

entre los atemorizados pobladores. El santuario es hoy un lugar

de peregrinación, al que concurren en la actualidad numerosos

fieles".

El siglo XX

Los primeros años

El 27 de abril de 1900 el Diario "Los Principios"

publica, bajo el título "El Señor de la Buena Muerte",

una nota donde advierte al "... viajero que ha recorrido

quince, veinte o más leguas por las baldías y dilatadas pampas

sin encontrar un oasis en que recuperar sus gastadas fuerzas, no

deja de ser agradable la primera mirada que dirige a Reducción.

De suelo feraz, rico en arboledas, asentado a las márgenes del

Río IV, rodeado de magníficos establecimientos de campo que son

prez y honra de la Provincia de Córdoba, Reducción sale de lo

vulgar y común de nuestros pueblos de campaña. Circundado, como

está, de relativas montañas y colinas, su topográfica estructura

y situación parece indicar que algo extraordinario encierra en

su seno".

Transcurrida la primera década del siglo XX, se aceleró la

presencia de colonos que le daban vida y producción a nuevas

estancias; es así que nos encontramos, entre otras, con Santa

Genoveva, San Ramón, San José, Santa Clara, Santa Susana, Altos

Verdes, El cincuenta, Alejandro Roca, Las Terneras, El Laurel,

La Juanita, La Toscana, etc.

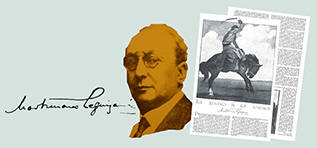

El 19 de julio de 1919 se publica en la Revista "Caras y

Caretas" un texto del escritor Martiniano Leguizamón quien,

bajo el título "El himno de los gauchos", reconstruye el

festejo del 25 de mayo en Reducción de un grupo de gauchos que

habían venido, todos juntos a él montados a caballo o subidos a

unos pocos autos haciendo flamear banderas argentinas, desde Río IV. Según su relato, en caravana

"... entramos al solitario caserío, una vetusta fundación

jesuítica perdida entre los médanos arenosos de las barrancas

del Río IV, que solo despierta del letargo secular cuando llegan

los promesantes a las fiestas de su santo milagrero, el Señor de

la Buena Muerte. El pobre rancherío, de adobe crudo y techos de

paja con cercos de tunas, dormía silencioso; ningún signo

indicaba el día de la fiesta magna. En la casa municipal, en la

iglesia ni en la plaza, se veía una sola bandera; y las

sencillas gentes asomando a las puertas de sus míseras

viviendas, nos miraban cruzar asombrados por aquella algazara

inusitada". El autor, a la gente del lugar, las describió poéticamente

como "... mujeres de cara morena, ojos sombríos y trenzas de

azabache ... y a los hombres de rostro de bronce, alta el ala del

sombrero y con ponchos de colores".

Caben aquí algunas apreciaciones sobre el relato de Leguizamón

quien se ve sorprendido por la ausencia de banderas frente a la "... magna fecha".

No debería causar sorpresa cuando, de un modo tan supino, un avezado escritor de la época puede

llegar a desconocer la postergación de ese país real. Seguramente,

nueve años después, deben continuar en sus retinas las imponentes

celebraciones del centenario conmemoradas en la ciudad de Buenos Aires

cuando una minoría oligárquica festejaba con obscena ostentación

dándole la espalda a una

nación que, de modo mayoritario, se encontraba sumida en lo profundo

de las pobrezas.

El autor, mientras sustenta e idealiza un determinado

estereotipo gauchesco al que identifica como "... hijos de la

tierra" y que, un siglo después, perdura

inalterable con su afín "hijos de la patria", apela a su pluma

para diferenciarlos y contraponerlos con otro modelo de clase al

que describe como "...

un puñado de agitadores desconocidos y sin arraigo que

propiciaban, por esas praderas unos pocos días antes, el trapo

rojo de la huelga".

Queda muy claro que, a través de su pluma, el escritor

manifiesta su rechazo y prejuicio a la revolución comunista que

había estallado en Rusia y cuya ideología diseminaba su ideario,

velozmente, por el mundo. Un auto, jinetes y caballada ornados en plata y una orquesta de

tango bien porteña, irrumpiendo en medio de aquellos seres

descartados en la miserabilidad del desierto, son la patética

imagen de su contradicción que, con seguridad, el cronista aún

no ha sabido comprender. (Acceda

al texto completo)

Martiniano Leguizamón y su relato "El himno de

los gauchos" - Caras y Caretas n°1085

En 1925 se gestiona frente a la Gobernación de Córdoba la

construcción de un puente sobre el Río IV apuntando a la

integración de ambas bandas territoriales y así, un mejor acceso

al tren que circulaba al sur de Reducción y a la estación más

próxima de Las Acequias. Para 1928 las obras, con un costo de

50000$, se inician; no fueron pocas las dificultades, crecidas

más allá de lo esperado obligaron a redefinir el largo del mismo

aumentando su longitud, situación que obligó a una reformulación

del presupuesto y una significativa demora en los trabajos.

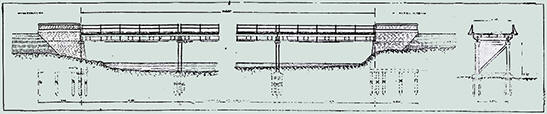

Proyecto de obra del puente sobre el Río Cuarto -

"El Heraldo de Reducción"

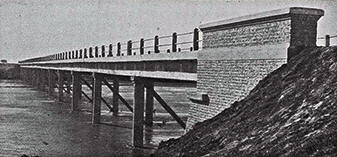

Primeras etapas de la obra - "El Heraldo de Reducción"

Foto de "El Heraldo de

Reducción"

El puente es inaugurado el 22 de julio de 1934; después de los

varios años que insumió el proyecto, la alegría duró, tan solo,

unos pocos meses. El 19 de octubre, una significativa crecida

arrastró parte de la obra aislando una vez más a Reducción del

cercano ferrocarril.

Fotos de "El Heraldo de

Reducción"

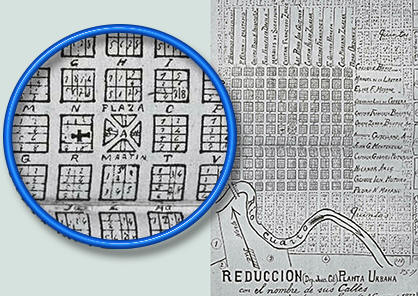

Para esos años el pueblo de Reducción ya tiene una configuración

bien definida; de "El Heraldo de Reducción" extremos el

boceto de la planta urbana donde se puede observar la ubicación

del Santuario sobre la calle Capitán Francisco Zarco frente a la

Plaza San Martín, la nomenclatura de las calles y la ubicación

del puente sobre el Río IV.

De "El Heraldo de Reducción" de 1936, rescatamos las

imágenes de tres puentes sobre el Arroyo Chucul que, impulsados

por la gestión del Párroco Juan B. Fassi, facilitaban la

conexión de Reducción con Olaeta, Perdices y Charras.

El censo de 1947 transparenta que el pueblo seguía sin tener un crecimiento significativo; de hecho,

le asigna a Reducción un número un poco mayor a 1100

pobladores; de los cuales, el 51% eran varones.

El 30 de julio de 1947, el Diputado Raúl Casal eleva a su

respectiva Cámara del Congreso Nacional la solicitud del

tratamiento de una "... inversión de $800000 m/n en la

construcción de un murallón de contención, boca/toma y canal de

riego sobre el arroyo Chucul, en la localidad de Reducción".

Según el funcionario el "... enmarcado del arroyo Chucul en

una zona agrícola de verdadera importancia, podría ser la base

de una zona floreciente y rica ya que con el aprovechamiento

científico de sus aguas, se aseguraría la producción agrícola de

una vasta zona. Con esta obra se logrará evitar los

desbordamientos, en casos de crecida y se podrán regar unas 2000

hectáreas que, dedicadas a la agricultura y a la producción

intensiva en quintas y chacras, se transformarán en un verdadero

vergel". (Acceda

al Expediente 725-d-1947)

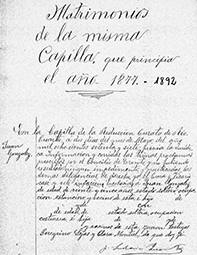

La primera capilla

Volviendo a las investigación de Ignacio Miguel Costa "La reducción

jesuítica de los indios pampas en El Espinillo (1691)"

accedemos que en el poco más de un año que la reducción estuvo

activa no quedan constancias fidedignas sobre que una capilla

fuese construída aunque se da por seguro "... que se

reunieron los materiales para levantarla".

De la relación escrita por el Padre Lucas Cavallero extraemos

que los pampas que respondían al Cacique Pascual "... eran

los únicos que trabajaban en cortar madera y cañas para la

iglesia y el pueblo, para las que ya había algunos materiales y

en lo que había trabajado muy bien mi compañero [se refiere

al Padre Calatayud]". Esta mención reafirma que el

escaso y conflictivo tiempo en que los jesuitas estuvieron en El

Espinillo no fue suficiente como para consolidar una capilla.

Hay una sucesión de fechas claves que se sustentan en

publicaciones de los Sacerdotes Juan Fassi y Pedro Grenón: para

1751, con el apoyo del Obispo de Córdoba del Tucumán Don Miguel

de Argandoña y la participación de la Orden Franciscana y el

Sacerdote Francisco Dávila con su ayudante Cura José Soto, se

impulsa y consolida la "Reducción de indios pampas San

Francisco de Asís en el paraje del Espinillo". En una

carta de agosto de 1751, el Doctrinero Francisco Dávila se

refiere a la "... congoja que sobreabunda y en ver que faltan

medios para formar una capillita". (Acceda

al texto completo)

Hubo que esperar al siguiente año para que estuviese ya levantada una

pequeña y precaria capilla, la que será visitada por el Obispo

en 1753.

Para 1756, el recinto religioso estaba en ruinas. A la falta de recursos

se suma las constantes incursiones de los indios que, viniendo

del sur, castigan de modo intermitente toda la zona hasta el Río

Tercero.

Existen documentos que acreditan, para esos años, actuaciones

que certifican nacimientos, casamientos y defunciones efectuadas

en la Capilla de la Reducción. Dichas constancias se enviaban,

de modo periódico, a la cabecera en Río Cuarto.

Mojones de la historia ubican al Sacerdote Ferreyra como

responsable del Curato con sede en Río IV a partir de 1757 hasta

1774 cuando deja dicha responsabilidad, con numerosas y graves