|

NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

|

|

Si no se están

imaginando

el oasis del

que estoy hablando,

pues sirva un

mate Doña Rosa

que de parado

es que se lo digo,

me saco el

sombrero mi amigo

que de mi

Caminiaga hermoso

lleno de

orgullo me he referido.

Pues volveré

con esperanza

por los caminos

del norte

pa´encontrar

entre los montes

a esa tierra

enamorada,

que parte mi

sentimiento

como una copla

del viento

como es el pago

e´Caminiaga.

"Cuando los

gauchos den el desfile", Cristian Ortega

(Fragmentos)

|

En el

norte cordobés, a 175 km de Córdoba Capital, en plena pedanía

del Departamento Sobremonte se levanta está pequeña comunidad

con poco más de medio millar de habitantes. Partiendo de Cerro

Colorado, desde el este y tras recorrer 17 km, se llega a

Caminiaga por un camino de cornisa que fue dibujado serpenteante

a lo largo de una

imponente y fotográfica quebrada. Espléndida exposición de

tierras rojas y tupida vegetación verde y ocre.

|

El 19 de marzo de 1946, bajo el título "Por las rutas

serranas: Caminiaga", Absalón Roldán describe en el

Diario Los Principios a esta población como "... muy

vieja, asentada en un fértil vallecito perfumado por

flores y yuyos de campo".

(Acceda al texto completo haciendo

click aquí) |

Hacia el oeste

se comunica con San Pedro Norte con la curiosidad de sus tumbas

verticales y la obligada

Posta de San Pedro Viejo.

Los

viejos pobladores del lugar fueron los comechingones, señores

dueños de las tierras que se extendían desde las actuales Cruz

del Eje en el norte hasta Achiras en el sur. Su influencia hacia

el oeste llegaba hasta Conlara en San Luis. Los estudios

arqueológicos en Ongamira y otras áreas cordobesas y puntanas

clarifican que su presencia se remonta al tiempo precerámico

donde los elementos de labor y caza se confeccionaban con

piedras y huesos; por tanto, reconocerlos en los períodos

paleolíticos, significa ubicarlos en el lugar hace unos cinco

mil años.

Esta

comunidad se caracterizaba por su altura (promedio de 1,60 a

1,80 m), sus rasgos cobrizos y la singularidad de ser barbados.

Los distintos grupos familiares encontraban refugio en cuevas a

las que completaban, para un mejor abrigo, con paredes de pircas

y techumbres de paja. Un conjunto de dichas familias contaban

con un único cacique y límites definidos de zona ocupada. Cuando

esta comunidad crecía se fragmentaba en dos grupos; cada uno de

los cuales contaba con su propio cacique, mantenía interrelación

pero adoptaban zonas de control separadas y diferenciadas.

La

distancia que separaba a los incas y los

amazónicos de los comechingones y por ende la débil influencia

de aquellos significó que éstos tuviesen, de algún modo, una cultura propia y específica.

Quizás una mínima injerencia de habitantes andinos fomentó en

ellos el cultivo de la tierra de la que obtenían zapallo, quinoa

y maíz, el hábito del sedentarismo, la crianza de la llama y el

uso de su lana para la vestimenta.

Su

alimentación se sustentaba en la caza de ciervos, liebres,

vizcachas, guanacos, zorros y aves, en la recolección de frutos

y en la molienda de los granos obtenidos por siembra (los

morteros junto a cursos de aguas son claros testimonios de dicha

tarea).

Las

numerosas pinturas rupestres que han perdurado hasta nuestros

días son el

medio que contamos para reconocer e

interpretar su cultura. Las mismas reflejan sus

vivencias cotidianas, su reconocimiento e

integración con la fauna, flora y cielo, las indumentarias, lo religioso, lo mágico

y finalmente, su dramático encuentro con los invasores. Cerro Colorado es

un exponente cabal de las mismas.

Las

familias de comechingones que habitaron la zona de Caminiaga

fueron los Caminegues.

Encontrar en la lingüística de esta etnia una respuesta al

significado de este nombre es un desafío difícil de resolver ya

que, de los distintos dialectos, son solo vestigios los que han

llegado a nuestros días. Básicamente, las lenguas henia de las

zonas norte y la camiares más al sur así como la influencia de

quichua, aimará, indamá y tantas otras confluyen,

entremezcladas, para dar vida a los distintos lenguajes. A

partir de interpretaciones, no necesariamente asegurables, se

podría asociar el nombre de la Localidad con el término caminegua, cuyo

significado podría ser leído como "lugar del valle" a

partir de los

vocablos propios del henia: camin (valle) y hua (lugar). Para otros,

la palabra proviene de caminyaga que significa "gran

valle", resultado de combinar camin (valle) y yaga

(gran). No debe descartarse otra opción: cami-ini-aha, resultante de cami

(valle), hini o henen o henin (pueblo) y aha (lugar),

algo así como "lugar del pueblo del valle".

Durante la conquista la influencia misionera trajo consigo el

desprecio de las lenguas originarias y la imposición sobre ellas

del quichua lo que significó la muerte definitiva de los idiomas

naturales y la imposibilidad de recuperar, en la actualidad y

con cierta fidelidad, el significado de los pocos vocablos que

han sabido perdurar a través de los siglos.

El

actual río Los Tártagos, vestido de

talas, molles y algarrobos,

será testigo del encuentro de los naturales del lugar con los

conquistadores. El Lic. Alejandro Moyano Aliaga ubica en el año

1600 la entrega de estas tierras (estratégicamente ubicadas

sobre el Camino Real que unía el Virreinato del Río de la Plata

con el Alto Perú) en carácter de merced

a

Diego Céliz

De Burgos y Oscariz (1667- ) por

el entonces

gobernador del Tucumán

(1595-1600),

don

Pedro Mercado de Peñaloza y Ronquillo. Por dicha merced se dan

el otorgante, las tierras que ocupan los indios de su encomienda

de Caminiaga para estancia o para lo que mejor le pareciere

"... con que deje a dichos indios tierras bastantes para sus

sementeras".

Poco después,

el 20 de agosto de 1611, estas extensiones son

transferidas al

matrimonio formado por Baltazar Gallegos y Clara Fajardo,

hermana de Céliz

De Burgos.

El 5 de noviembre del mismo año,

bajo escritura pública

son adquiridas por el general don Pedro Luis de Cabrera y

Martel (1561-1619),

hijo del fundador de Córdoba Jerónimo Luis de Cabrera quien

fuese muerto asesinado en 1574, en Santiago del Estero.

Dice Ignacio Tejerina Carreras que "... Don Pedro Luis de

Cabrera fue un hombre de gran fortuna, prestigio y ascendencia

social, titular de la encomienda de Quilino, lugar donde tenía

una bodega y la estancia y obraje del Totoral uno de los más

importantes que hayan existido en aquellos años. Las tierras de

la Estancia de Caminiaga eran usadas, principalmente, para la

ganadería que era la actividad rentable de esa época, lo que no

significa que no se realizaran cultivos, sino que no adquirieron

una relevancia especial".

Don Pedro Luis nació en Cuzco en 1561 y estaba casado con Catalina Villaroel Maldonado quien era hija del fundador de

Tucumán, Diego de Villarroel Aguirre (1520-1578). Al trasladarse al norte

cordobés ya había alcanzado el grado de Teniente Gobernador y

Corregidor de Córdoba, Maestre de Campo General, segundo Señor

de la Encomienda de Quilino, Alguacil Mayor del Santo Oficio de

la Inquisición. Una vez convertido en propietario de las

tierras será quien funda la Estancia de Caminiaga.

A la muerte de Don Pedro Luis Cabrera Martel ocurrida en 1632

será uno de sus diez hijos quien asume, en carácter de

herencia, el control sobre la Estancia.

Será entonces, el Capitán Félix de Cabrera y Zúñiga, Maestre de

Campo y Alcalde Ordinario de Córdoba, quien junto a su esposa

Doña Francisca de Mendoza y Garay y sus ocho

hijos afianzaron la propiedad; hecho que se ve reflejado en el

testamento efectuado en Totoral un 25 de diciembre de 1639 donde

se da cuenta que las "... estancias y tierras de Caminiaga son mías y los ganados de vacas, crías de mulas y

caballos son en compañía y por mitad con mi hermano don Juan de

Cabrera y Zúñiga (Maestre de Campo y Señor de las

Encomiendas de Quilino y San Marcos casado con Juana de

Saavedra, hija del Capitán Martín Suárez de Toledo, Alcalde y

Corregidor de Asunción y Teniente de Gobernador General del

Paraguay y Río de La Plata y de María de Sanabria) y que todo

el ganado ovejuno que allí está es mío y no de compañía alguna

como así son los que están en dicha estancia, salvo un esclavo

que entre el dicho, mi hermano y yo compramos y pagamos a Don

Juan de los Ríos, nuestro primo".

La estancia permaneció en poder de los descendientes de Don Félix Cabrera

y Zúñiga por más de una centuria.

Serán sus hijos, Félix de Cabrera y Mendoza y su hermano Don

Diego de Cabrera quienes continúan como propietarios. Los dos

hijos del matrimonio de Don Diego con Doña María de Gigena

Santisteban

continuarán como responsables de la administración; uno de

ellos, Adrián le impondrá a la Estancia el nombre de San Antonio

de Caminiaga, mientras que su hermana Josefa contraerá nupcias

con Don Francisco Javier Carranza convirtiéndose en los dueños

de las Estancias Santa Rosa y San Pedro (la actual San Pedro

Norte).

Los distintos vínculos y acuerdos matrimoniales abrieron un

abanico de propietarios que ponen a estas tierras en manos de

Doña Antonia de Cabrera, hija de Don Miguel Luis Cabrera, el 28

de abril de 1754, labró su testamento, en el paraje del Molino,

declarando como únicos herederos de sus bienes a Antonio Suárez

de quien se dice en una de las cláusulas:

"... que lo había criado

como si fuera un hijo, por haber sido fiel y servidor

..."

y a

“... Joaquín, mulato

...”. Nombra como albacea al Cura de Sumampa,

Dr. Juan José de Ávila.

Aquí dio comienzo el desmembramiento de la histórica heredad y

seria largo y tedioso enumerar los sucesivos propietarios de la

estancia y las subdivisiones que sufrió la tierra; pero, sí

debemos destacar que tanto en esta zona como en algunas de lo

que hoy son parte de los Departamentos Tulumba y Río Seco, sus

propietarios tenían en común un miembro de la familia Cabrera en

su árbol genealógico, ya que las mujeres de este prestigioso

linaje establecieron alianzas matrimoniales que dieron origen a

conocidos troncos familiares como los Bustos, los Argüello,

Allende, Ponce de León, Montenegro, Arce y muchos otros.

También se han dado casos

donde los dueños de grandes estancias, al no

tener sucesión, por medio de su voluntad testamentaria dejaban

sus bienes a sus criados, o en algunos casos libertaban a sus

esclavos, como lo hizo el capitán Juan de Olariaga, para

legalizar la donación de bienes de

Guayascate.

Sobre la Capilla

De acuerdo al legado escrito por el Capitán Félix de Cabrera, en

1716, se da cuenta de la existencia de una primigenia capilla,

tal vez

construida durante el siglo XVII.

Es así que en el inventario efectuado a su muerte se da cuenta

de lo siguiente: "una capilla de 14 varas de largo y cinco y

media de ancho con tirantes y llave de madera de quebracho,

puerta de tablas y cerradura sin llaves, techo de tejas

maltratadas y viejas, así como en paredes como en madera".

Del mismo texto se puede extraer la información acerca de la

presencia de "una imagen de Nuestra Señora de la Purificación

con nicho de madera pintada, manto y pollera de lana verde

guarnecido, otro manto encarnado y corona de plata, crucifijo de

bronce, casullas, manteles de cretona, candeleros de bronce,

atril de madera, campanilla de altar, dos cuadros grandes, una

campana colgada". [A.H.P.C. Escr. 1, leg.

239, Exp. 5, Año 1717]

Durante el siglo XVIII se erige una nueva Capilla

en honor a Nuestra Señora de la Candelaria.

Esta vieja

capilla,

hacia 1754 hizo

de sede

vice

parroquial

en lo que se dio en llamar Curato de Sumampa, ya que así

lo manifiesta el cura Domingo de Allende, en 1805, al Provisor

del Obispado de Córdoba, Deán Gregorio Funes (1749-1829). En los

libros sacramentales están registrados decenas de bautismos,

casamientos y defunciones que tuvieron lugar en esta Capilla.

Años más tarde ese mismo sacerdote tuvo que prestar ayuda en

momentos difíciles al obispo Rodrigo Antonio de Orellana

(1756-1822), en su

trágica fuga con el ex virrey Santiago de Liniers, el gobernador

Juan Antonio Gutiérrez de la Concha y Mazón (1760-1810) y otros, cuando fueron tomados

prisioneros por orden de la Primera Junta de Mayo, en las

cercanías de esta región

y fusilados en proximidades de la Posta de Cabeza de Tigre

(actual Los

Surgentes).

De 1754 a 1859 la Capilla asumió dependencia del Curato de Río

Seco para luego, hasta la actualidad, de San Francisco del

Chañar.

A

pocos metros de la antigua capilla están las ruinas de los muros

de lo que fuera el casco de la primitiva estancia, y que fuera

residencia de la familia Cabrera por muchos años.

Cuenta la tradición lugareña, que en una vieja casona aún

existente al lado de lo que llaman “la sala o casa de los

Cabrera” se encuentra la habitación en que, en uno de sus

viajes, descansara el gobernador Intendente de Córdoba Marqués

de Sobre

Monte.

Frente a la plaza, sobre la base de la Capilla del siglo XVIII,

se levanta y se inaugura a fines del siglo XIX, la actual

Iglesia.

Según Mercedes Garay, la Iglesia que estaba frente a una plaza

alambrada "fue donada por una familia de apellido Pauli de

Tulumba". De acuerdo a su relato: "el predio de la

Iglesia empezaba en lo de Acosta y terminaba en la esquina de

Doña Chicha, el fondo colindaba con lo que es hoy el Intituto

Gabriela Mistral. La Casa Parroquial estaba habilitada con todas

las comodidades para albergar a cuatro o cinco personas, por

supuesto relacionadas con la Iglesia".

Rufo Garay recuerda que "para las Fiestas Patronales venían

músicos que tocaban las nueve noches y la gente les pagaba

poniéndoles plata en el hueco de la guitarra. Los músicos que

venían le decían "Cocodrilo", "Quenchito", "El Cata Sosa",

"Sabotaje Ledesma", también daban serenatas" y agrega:

"en la Iglesia, las misas se daban con armonio, venía el cura y

traía un músico que tocaba el armonio, siempre se cantaba desde

el coro".

El 2 de febrero de 1984, se llevó adelante una Fiesta Patronal

de características especiales: la Iglesia cumplía 100 años. Una

Comisión se armó para la ocasión, Lola Contreras sería la

Presidenta, Mary Van Der Laan la Secretaria, Dina Ponce oficiaba

como Tesorera contando, además, con la colaboración de Nellis

Allende.

Se procedió a recaudar fondos no faltando los bailes, las

carreras y los sorteos. Los vecinos aportaron donaciones y

colaboraciones de todo tipo. Con la ayuda de Arquitectura de la

Provincia se pintó la Iglesia por primera vez y se procedió a

arreglar techos, paredes, puertas, cerraduras. Una vecina del

pueblo donó el ajuar de la Virgen. Hubo fiesta y baile el 31 de

enero para recaudar fondos.

Finalmente el día del aniversario, el acto contó con la

dirección de Gladis Acosta y el consabido discurso fue

pronunciado por Yanes Van Der Laan.

De los Curatos y Departamentos:

|

14/05/1570(creación

Obispado) |

Se crea el Obispado de Tucumán, por Bula del Pontífice San

Pío V, con sede en Santiago del Estero. Córdoba dependía

de él. |

|

Noviembre 1581

(primer

Obispo) |

Se hace cargo su primer

Obispo efectivo, Fray Francisco de

Victoria (1576-1614). |

|

1692

(informe eclesiástico) |

En un informe eclesiástico sobre el Curato de Sumampa, que

tenía una longitud de 30 leguas por seis de latitud y que

abarcaba los actuales Departamentos de Río Seco y

Sobremonte, constaba de cuatro capillas: la de Nuestra

Señora de la Consolación de Sumampa, sede del Cura; la de

Capilla de San Miguel; la de Nuestra Señora del Rosario de

Río Seco y la de Nuestra Señora de la Purificación de

Caminiaga. Agregaba el informe que había una cincuenta

estancias de españoles y acompaña un listado de las más

importantes.

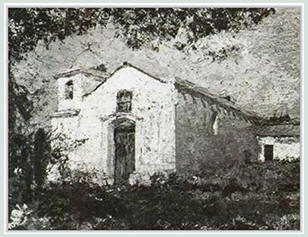

Capilla de Sumampa - Fernando Fader (1929) |

|

28/11/1697

(traslado de la sede) |

El Papa Inocencio XII traslada a Córdoba la Sede del

Obispado de Tucumán. |

|

01/06/1772

(separación de

Curatos) |

Constantemente las autoridades cordobesas reclamaban a las

de Santiago, su intromisión en asuntos eclesiásticos; aún

cuando el Cabildo ejercía su autoridad hasta los lindes

actuales de Río Seco.

Fue en esa fecha, que el Gobernador del Tucumán, don Joaquín

Espinosa, con la aprobación del Obispado, decidió separar

los

Curatos de Sumampa y San Miguel.

La determinación de límites, más la intervención del cura

propietario doctor Juan José de Ávila, que había renunciado

a la parte perteneciente a Río Seco, facilitaron la división

del

Curato que hasta entonces extendía su guía espiritual

sobre “Río Seco, San Francisco (Chañar), San Roque,

Manantiales, San Miguel, Barrancas;

para llegar, finalmente

hasta Caminiaga y Chuñaguasi”. |

|

16/06/1777

(primer Párroco) |

El doctor Estanislao López Caballero, asume como primer

Párroco del

Curato. En la nueva jurisdicción quedaron San

Miguel de las Higueras, Caminiaga, San Francisco del Chañar,

San Roque de Chuña Huasi, y más adelante nacieron Puesto de

Castro, Rosario del Saladillo, San Isidro de los Hoyos, Rayo

Cortado y el Fuerte de la Candelaria. |

|

14/11/1805 |

Américo A. Tonda, en su artículo "El Obispo Orellana y

los curatos rurales" describe que los curatos rurales

eran muy difíciles de cubrir con los servicios religiosos;

la razón se sustenta en que a los extensos territorios

poblados de un modo irregular y disperso se le debía sumar

la complejidad de grupos familiares en permanente migración

y la ausencia de poder centralizar en una iglesia que se

precie de ser designada como parroquia. El autor, en su

texto, describe la existencia en estas vastedades de "...

seis, ocho o más capillas u oratorios públicos, quedando al

arbitrio de los curas residir a donde les agradase". A

título de ejemplo, Tonda rescata que el Sacerdote José

Domingo de Allende, en carta al Provisor Funes fechada el 14

de noviembre de 1805, le describe su "Casa Parroquial"

en Candelaria de Caminiaga: "... me hallo recién

posesionado de este Beneficio, en donde estoy aún sin casa

en que vivir; alojado en una pequeña choza por no haberme

podido contraer hasta el presente a edificar un cuarto con

alguna comodidad". |

|

Año 1830

(división política) |

La división política originaria de la provincia de Córdoba

se basó en la eclesiástica, conservando hasta este año la

denominación de Curatos o Partidos, indistintamente. Eran,

en

esa fecha,

los siguientes: el de Córdoba Capital, Río Cuarto, Calamuchita, Tercero Arriba, Anejos, Tercero Abajo, Río

Segundo, Santa Rosa, Tulumba, Río Seco, Ischilín Punilla,

San Javier y Pocho. |

|

12/11/1858

(límites)

|

Se precisaron los límites del

Departamento Sobremonte,

comprendiendo las pedanías: San Francisco del Chañar, Aguada

del Monte, Cerrillos, Chuñaguasi y Caminiaga. |

Datos complementarios:

Fiestas Patronales:

La

devoción a la Virgen de la Candelaria

se

celebra

con

sus fiestas patronales el día 2 de febrero.

Caminiaga y Jean-Paul Sartre:

Hace poco más de una decena de años, hallé un texto que

vinculaba Caminiaga con el filósofo francés Jean-Paul Sartre;

con el debido respeto a Ezequiel Avila, lúcido autor caminegua,

nos atrevemos a difundirlo en este espacio ya que, a nuestro

entender, aporta una valiosa e interesante lectura de este

terruño. (Acceda

al mismo)

Ubicación

30º 04’ 03.35” latitud sur

64º 03’ 05.39” longitud oeste

Altura media: 720

msnm

Fuentes de consulta:

-

BISCHOFF, Efraín U. – Norte, Norte, Norte… Su leyenda y su

historia –Córdoba, 1991

-

CALVIMONTE, Luis Q. – Los curatos del norte de Córdoba

– Período Hispánico, Cuaderno de Historia Nº 23 –

Junta Provincial de Historia de Córdoba, 1997.

-

CALVIMONTE, Luis Q. - Antiguas capillas y devociones

religiosas en el norte de Córdoba – Córdoba, entre

campanas y chimeneas. Junta Provincial de Historia de Córdoba,

2006.

-

CALVIMONTE, Luis Q. y MOYANO ALIAGA, Alejandro - El antiguo

Camino Real al Perú en el Norte de Córdoba -

Ediciones El Copista - Córdoba, 1996.

-

HISTORIAS POPULARES CORDOBESAS: Caminiaga – Comunideas,

Córdoba, 2005

-

Google Earth

-

Presidenta de la Comuna de Caminiaga: Sra. Edilma del Valle

Navarro.

-

Revista

“Caras y Caretas”

- N°1662 del 30 de agosto de 1930. Biblioteca Nacional de

España.

-

ROLDAN, Absalón: "Por las rutas serranas: Caminiaga" -

Diario Los Principios, 19 de marzo de 1946.

-

TEJERINA CARRERAS, Ignacio: "Caminiaga, en los orígenes del

Dpto. Sobremonte" - Emcor, Editorial de la Municipalidad

de Córdoba - Córdoba, 1987.

-

TONDA, Américo A.: "El Obispo Orellana y los curatos

rurales" - Mikael n°18 - Publicación del Seminario de

Paraná.

-

Especial agradecimiento a la

Sra. Dora Contreras.

-

El Chasqui de Cerro Colorado.

|