|

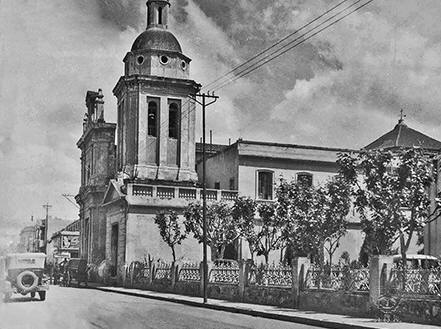

IGLESIA SAN ROQUE (M.H.N.)

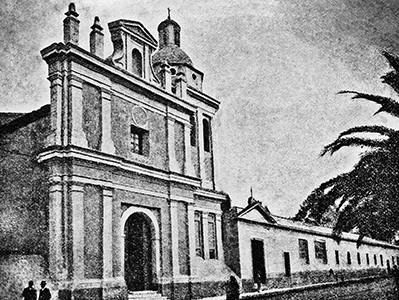

Fachada de la Iglesia San Roque según las

visiones de Juan Kronfuss y Pedro Grenón

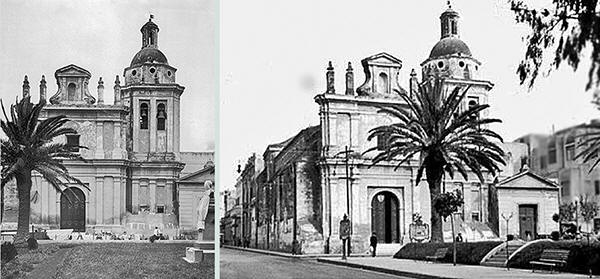

Lateral de la Iglesia San Roque según las

visiones de Juan Kronfuss y Pedro Grenón

La Ermita de San Roque.

Fue el 20 de agosto de 1615, en plena época de

la peste bubónica, cuando la voluntad popular, en plebiscito,

eligió a San Roque como vice-patrono de la ciudad de Córdoba y

el Cabildo, dispuso la erección de una ermita dedicada a San

Roque y a San Sebastián.

|

"Luego, antes de acabar de firmar, dijeron la

dicha Justicia y Regimiento de la Ciudad, que es cosa muy devota

y necesaria que se haga una Ermita de San Roque y San Esteban,

Abogados de la peste. A quienes este Cabildo y Universidad,

desde luego, toman por Devotos contra la peste, para que los

dichos gloriosos Santos intercedan con Dios Nuestro Señor se

sirva su divina Majestad el tener misericordia con esta Ciudad y

Provincia de librarlas de dichas enfermedades ... la cual Ermita

se ha de hacer de cal y canto y de las limosnas que se juntasen

entre los vecinos, lo mas suntuosa que se pudiere ... y en

cuanto al sitio de la dicha ermita, se remita al Sr. Licenciado

Antonio Rosillo, Vicario de la ciudad y a Luis Arguello Fiel

Ejecutor para que esta tarde vean y elijan el dicho sitio y

pongan la cruz para que allí se haga la Ermita". [AHM. Actas

Capitulares, Libro5, Acta del 20/08/1615 – Citado por Grenón,

Pedro en La Ermita de San Roque en Córdoba, 1926] |

El terreno elegido estaba al oeste de lo

edificado, en la intersección de las actuales calles 27 de abril

y Bolívar.

El tiempo fue pasando y la ermita no se

concretaba. Varias Actas de Cabildo registran donaciones

destinadas a la construcción, pero ésta no se iniciaba.

El 25 de noviembre de 1642 fallecía el capitán

Angelo de Castro, madrileño, radicado en Córdoba, acaudalado

comerciante que, además, era dueño de la

Pampa de Olaen; muy devoto

de

San Roque

(ver

documento adjunto), dejaba en su testamento los fondos necesarios para

erigir la ermita.

Además, donaba el lote para ese fin, ubicado en

el lado contrario al que se había elegido para el Cabildo, es decir,

hacia el este del centro, donde finalmente se erigirá la Iglesia

San Roque y el hospital del mismo nombre, que fundará uno de sus

nietos.

|

"... quiero y es mi voluntad y mando que

luego que yo fallesca y pase desta presente vida, de lo mexor

para de mis bienes se saquen quatromil pesos y se pongan a

censso en fincas buenas y saneadas y dellos se funde una

capellania en la dha. ermita del Señor San Roque y el capellan

que sea nombrado diga pormi anima todos los años cinquenta

missas, una cantada el día del santo y lo mismo aganlos que les

sucediesen y desde luego nombro por capellan de la dha.

Capellania a doña Ana Maria de Castro y Figueroa mi muger y si

Dios fuer tenido que se casse a sus ijos lexitimos y refiriendo

siempre el mayor al menor y el baron a la embra y ansi

sucesibamente y a los ermanos lexitimos de la dha mi ija y

faltando sucesión por bia neta nombro por patron de la dha.

capellania al cabildo justa. y regimiento desta ciudad ...

Item: mando que luego de que yo fallesca ...

se ponga en execución el acabar la obra de la dha. ermita del

Señor San Roque y lo que costare se saque de mis bienes”.

[AHPC. Esc.1, leg.91, Exp. 1, f. 41v,42,43,49. - Citado por de Denaro, Liliana en "Buscando la identidad cultural cordobesa",

2008] |

Ante el incumplimiento de la manda testamentaria

por parte de la patrona de la Capellanía, Ana María de Castro,

el Cabildo se vio en la necesidad de intimarla a ello, el 9 de

noviembre de 1648, por ser "... un bien público de la ciudad".

[A.M.C. Actas Capitulares, libro 9º]

El mandato de Angelo de Castro estuvo lejos de

cumplirse, ya que el primer documento que se conoce mencionando

a la ermita, data de 1667. Habían transcurrido 25 años desde que

Castro dejara los fondos y 42 años desde la disposición del

Cabildo.

A todo ésto, el Padre Grenón asegura que se

trataba de "... una capillita más no primeramente para

celebrar servicio religioso, era como un monumento para guardar

una imagen o una efigie, erigido como impetración de una gracia

o perpetuación de un voto por un favor obtenido; su disposición

era como para entrar a orar tanto el vecino de la región como

los viandantes pasajeros". Agrega que "... solían

levantarse en las afueras o en la campaña o en las serranías.

Dos Ermitas existían en Córdoba: la de Tiburcio y Valeriano y la

de San Roque".

Dice el Dr. Ernesto Quesada (citado por Kronfuss,

1918) que "... al comienzo del siglo XVI los 60 españoles que

formaban su vecindario, demasiado tenían que hacer con luchar

con el hambre ocasionado por la inclemencia de los años y sus

propios desaciertos, y todo debían producir dentro de la propia

familia, alimentación, indumentaria, habitación, oficios, pues

se encontraban en pleno período de la economía doméstica, de la

antigua familia romana".

Antecesores del Hospital San Roque.

Transitemos, por un instante, un camino

paralelo, que llevará históricamente al encuentro entre la vieja

ermita de San Roque y el hospital a fundar.

Juan F. Cafferata, en el prólogo de la obra del

Dr. Garzón Maceda "La historia de la Medicina en Córdoba",

asegura que "... la hospitalización de los enfermos se

realizó en Córdoba desde los remotos días de su fundación.

Apenas pasan tres años de aquella fecha memorable, cuando ya

aparecen las primeras iniciativas para dotar a la naciente

población de un hospital, que es al mismo tiempo, el primero

levantado en el nuevo mundo después de la conquista. Corresponde

a Córdoba este honor de la primacía".

El 6 de diciembre de 1574, el reducido número de

pobladores de la naciente Córdoba de la Nueva Andalucía, ante la

plaga del gusano que tanto estrago hacía en las pocas de las

mieses, decidió elegir un abogado celestial, recayendo la

designación en Santa Eulalia.

El 8 de febrero de 1576 se funda la "Obra Pía

y Hospital de la Advocación de la Bien Aventurada San Eulalia".

Lorenzo Suarez de Figueroa (1530-1595), Teniente

Gobernador de Córdoba, es el alma de la creación del Hospital

Santa Eulalia. Don Arturo G. Lazcano Colodrero en su libro

"Cabildantes", expresa que Suárez de Figueroa, "... en

1578, fundó el Hospital de Santa Eulalia, a cuyo fin donó él

mismo, una cuadra de su propiedad de cuatro solares, con más

otra próxima a la acequia, y para dote de la casa y hospital,

una chacra de su hacienda situada al principio de la Cañada; un

ornamento entero de preste y altar e imagen con cáliz, patena y

vinajera de plata, frontal y casulla de seda; un diezmo de trigo

y maíz y cebada por año, y doscientas fanegas de maíz, trigo y

cebada que donó en el acto de la fundación". Hace otras

donaciones que están registradas en el "Libro de Mercedes",

constituyéndose este noble varón, en el factor principal de la

creación del hospital y en su generoso benefactor.

Si bien no se tiene información sobre su

construcción, instalación y comienzo de funcionamiento, se

estima que, cuando el 5 de enero de 1577, se designa Mayordomo

del establecimiento al Alcalde don Pedro Deza, ya estaba

prestando servicios.

El 2 de noviembre de 1613, el Cabildo solicita a

los "Hermanos de San Juan" residentes en Potosí, su

traslado a Córdoba para hacerse cargo del "Santa Eulalia".

Lo estarán hasta 1737, fecha en que dejó de funcionar el

hospital, aunque algunos autores aseguran que en el año 1700 ya

no prestaba servicios.

Queda determinado que hubo un intervalo de por

lo menos cincuenta años sin hospital alguno, en esta ciudad de

las "jaculatorias", ni médico oficial que tratase a los

enfermos y, en particular, a los pobres que tal fuera el

humanitario pensamiento de los fundadores.

|

Sobre la situación de Córdoba, recogemos la

negativa opinión del jesuita Carlo Gervasoni, emitida en 1729:

"Esta ciudad de Córdoba, en que ahora me encuentro, la reputo la

más miserable de cuantas hay en Europa y América, por cuanto lo

que se ve aquí es de lo más mezquino; las casas (exceptuando muy

pocas de ladrillos y de un solo piso) son de tierra cruda.

Nuestro colegio es bello, pero todavía pertenece una parte en la

misma forma y la habitamos; parte es de ladrillo, pero como está

sin bóveda, es el italiano de que hablé en otra mía, pero

ocupado en Buenos Aires, después de haber fabricado aquí al Sr.

Obispo, una Catedral muy hermosa". (Kronfuss, 1918) |

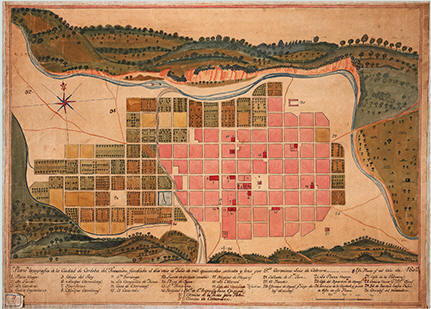

Mapa Ciudad de Córdoba - 1802

La iglesia de San Roque.

La capellanía de San Roque, creada por

testamento de Angelo de Castro, tuvo por patronos a Ana de

Castro, Diego, Fernando, Pedro y Gerónimo Salguero de Cabrera.

Finalmente, el cargo correspondió a Diego Salguero de Cabrera,

quien juzgó que la capellanía corría serio riesgo de perderse al

estar administrada en forma incorrecta.

El 16 de enero de 1756, le solicitó al Alcalde

del Cabildo que buscara "... los instrumentos de Escrituras

Públicas, Testamentos y Particiones y lo demás que hicieren a

favor de la Capellanía del Señor San Roque, pues por no tener

los instrumentos, se van introduciendo muchos en la finca de la

dicha capellanía y está en términos de perderse, como juntamente

mandarle que con toda brevedad me dé testimonio o testimonios de

dichos instrumentos que estoy pronto a satisfacer sus derechos".

[ AHPC. Sección Hospital San Roque. T. 2, leg. 3, exp. 1 f.

1 a 4]

Salguero ordenó esta Capellanía y la aplicó para

la nueva iglesia.

Documentos existentes en repositorios de la

ciudad de Córdoba, citados por el Padre Grenón S.J., dan cuenta

de la existencia de la capilla e iglesia de San Roque desde la

primera década del 1700. Antonio Peralta, en 1706 dispone, en

cláusula testamentaria, que su cadáver sea sepultado "... en

la iglesia y Capilla del glorioso San Roque". [A. de T. P.

1.99, F.123]

En Acta Capitular del 14 de noviembre de 1710

"... se pide a este Cabildo certifique lo incomodo y costoso de

la Parroquia del Sr. San Roque para funciones de Catedral. Del

cual se le pidió testimonio, y en el interno que le trae,

acordamos uniformemente que para dar dicha certificación se vea,

reconozca y mida dicha Parroquia de largo, de ancho con las

demás circunstancias necesarias que convengan para darla".

[A.M.I. 20, F. 1212]

Un documento de 1737, se redacta con un

encabezamiento que consigna "... en la ciudad de Córdoba y en

los extramuros de ella y cerca de la Ermita y Capilla del Sr.

San Roque". [A. de T. P1, 133, F. 39]

No hay mayor acuerdo entre destacados

investigadores como Juan Kronfuss, Pedro Grenón S.J., Guillermo

Furlong Cardiff S.J., Antonio Lascano González, Arq. Rodolfo

Gallardo, Dr. Félix Garzón Maceda sobre la autoría del proyecto

y los años en que se ejecutó.

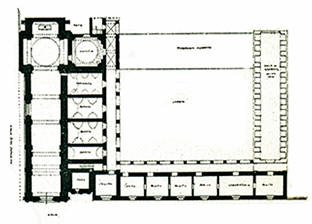

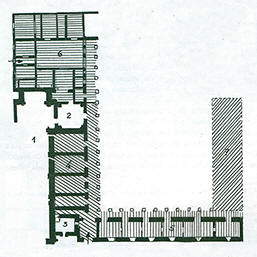

Planta según Juan Kronfuss

Juan Kronfuss, tal vez, fue el primero en

ocuparse de este templo; en 1918, escribía que "... la

iglesia de San Roque estaba concluida desde antes del año 1761,

pero su consagración no tuvo lugar hasta el año 1765. Al

respecto nos consta que la construcción no podía acomodarse a la

idea morisca de los arcos, con los cuales querían adornar los

constructores a la iglesia. No hay

que culpar de ello a los constructores porque se empeñaran en

construir grandes iglesias que no guardaban relación con la

población, su número y capacidad. Solamente esa idea religiosa

les ha dado la fuerza y energía necesarias para llegar a ese

hermoso resultado".

En su libro "Arquitectura Colonial en la

Argentina" incluye palabras del historiador José Ignacio

Santillán Vélez que asegura que "... esta iglesia estaba

construida desde 1760 a sesenta y uno, pero no consagrada hasta

el año 1765. Como dejamos dicho, el templo de San Roque fue

construido del peculio exclusivo de monseñor Salguero. De

canteras de su propiedad se extrajo la cal y los ladrillos

fueron quemados en el mismo terreno en que la obra se levanta.

Los ornamentos de iglesia, cuadros, imágenes y adornos que a su

vez fueron adquiridos con su propio peculio, eran nuevos y

ricos; avaluándose la obra, con estos últimos detalles, en más

de cincuenta mil pesos".

Antonio Lascano González en su libro

"Monumentos Religiosos de Córdoba Colonial", al describir la

Iglesia de San Roque en 1941, dice que "... algunos

historiadores, al referirse a las construcciones que los

inolvidables arquitectos jesuitas Prímoli y Blanqui efectuaron

en la ciudad de Córdoba, les atribuyen también la paternidad de

la iglesia San Roque. Tal suposición resulta un anacronismo;

Blanqui falleció en Córdoba en 1742 y Primoli en Candelaria,

Misiones en 1747, y la Iglesia de San Roque estaba concluida en

1760 ó 1761. La suposición nace posiblemente del perfecto

equilibrio de líneas que acusa y la similitud de ciertos

detalles con los de algunos trabajos característicos de Prímoli

y Blanqui; pero no olvidemos que para la época en que San roque

se concluyó, otro arquitecto jesuita, Harls, dirigía trabajos en

Santa Catalina, donde existe una sacristía cubierta con una

graciosa cúpula semejante por su solución a la de San Roque.

Destaco esta coincidencia, cronológica y plástica, porque puede

tener importancia para la orientación de las conjeturas".

Al respecto, Guillermo Furlong, S.J. opina que,

"... mientras no se conozca con precisión quien sea el autor

de los planos de la iglesia y convento de Santa Teresa en la

ciudad de Córdoba y de la Iglesia de San Roque en la misma

ciudad, habrá que atribuir una y otra construcción al Hermano

Blanqui. Que el autor de Santa Teresa y de San Roque es el mismo

parece indicarlo la fachada de ambos templos. Efectivamente, en

ambos edificios la portada de medio punto con impostas está

encerrada por un rectángulo bien acusado; en las dos fachadas se

aplica el orden toscano; el último cuerpo de la torre y el de la

espadaña tiene cornisa denticular; los nichos y recuadros que

adornan Santa Teresa aparecen en el remate de San Roque y en la

base de la torre, y para mayor analogía, cuatro pirámides

coronan a ambos templos". (Furlong, 1946)

El Arq. Rodolfo Gallardo, ve en esta obra una

impronta italiana "... debida, sin duda, al modelo de las

Teresas, dejado por el jesuita Andrés Blanchi, que López

utilizara, y al orden toscano de su imafronte".

Nosotros creemos que la falta de documentación

fehaciente sobre el período de construcción y el o los autores

del proyecto de la misma, dejan a estos temas, por el momento,

en el campo de las conjeturas. Sí, está demostrado que, la

iglesia que llegó a nuestros días, que no es la primera en el

lugar, fue mandada a construir por Don Diego Salguero y Cabrera,

con su propio peculio.

Su arquitectura.

Iglesia San Roque - Perspectiva según Juan

Kronfuss

Está ubicada en la esquina noroeste formada por

las calles Obispo Salguero y San Jerónimo, con su fachada

principal mirando al este sureste. Para la descripción de su

arquitectura, tomamos algunos conceptos vertidos por el

arquitecto Rodolfo Gallardo en "Las Iglesias Antiguas de

Córdoba", publicado en 1990, más nuestros aportes actuales.

La fachada principal muestra un doble orden de

pares de pilastras lisas, que enmarcan la entrada con el recurso

del alfiz de la abertura única. Dichas pilastras con basa y

capitel, cierran los dos laterales del imafronte.

Una robusta cornisa la separa del siguiente

nivel, que es de menor altura, donde siguen otras dos pilastras

por lado de la ventana coral, con un círculo decorativo arriba

tangente de la segunda cornisa. Por sobre ésta se continua con

cuatro perillones la vertical que viene desde el nivel de piso.

Los perillones enmarcan un nicho clásico, que culmina en un

frontis recto, y flanquean dos volutas, inspiradas en el Gesú

Romano.

La torre campanario está resuelta en tres

estratos. En el inferior tres pilastras con basa y capitel, ídem

a las descriptas. Sobre ellas continuación de la importante

cornisa, que la separa del segundo tramo, el cual presenta paños

verticales rehundidos, apareados los que en la parte superior

contienen aberturas en arco de medio punto; todo esto a los

cuatro vientos. En momentos en que el Obispo hace entrega del

Templo, cada uno de las ocho aberturas contenía una campana.

Las esquinas de la torre presentan chaflanes

cóncavos hasta la destacada cornisa provista de banda

denticular, que cierra el segundo nivel.

En el tercer cuerpo, sobre tambor octogonal con

cornisa y óculos en cada cara, se asienta la cúpula con esbelta

linterna que posee abertura vertical a los cuatro vientos

culminando con la veleta, formada por banderola con corte

interior generando dos lengüetas y terminando con la Cruz griega

de brazos ahusados.

En la base, cubriendo todo el retiro, se le ha

adicionado un pesado macizo bajo, chaflanado de destino

incierto. El mismo se repite en el ángulo sur de la iglesia,

unido al primer contrafuerte.

Adosada a la torre se conserva lo que fue la

sala de ingreso al Viejo Hospital, construida a fines de 1798;

siendo lo único que sobrevive del nosocomio, en la línea de

calle Salguero. Su fachada retoma la línea municipal y está

resuelta sencillamente con muros planos con un portal de madera

de dos hojas en su eje de simetría, acompañada en los laterales

por pilastras almohadilladas. El imafronte culmina con un

tímpano clásico con acrótera y cruz finamente forjada en hierro.

En el muro lateral, sobre la calle San Jerónimo,

sólidos contrafuertes ritman la pared, desnuda de aplanado, y

permite ver la textura de mampostería de verdugada, consistente

en la alternancia de ladrillos y piedras.

Los seis contrafuertes fueron hechos, con

antelación a 1776, para contrarrestar los empujes de la bóveda,

interrumpiendo una serie de cinco arcos tribolados y sus pies de

sostén, que vinculan las formas a la plástica altoperuana, y

corroboran la idea de que sirvió de modelo la iglesia de las

Carmelitas Descalzas de

Santa Teresa.

Observando la planta de dicho muro, por sus

espesores y proporciones, pareciera que el dimensionamiento de

los contrafuertes fue producto de un cálculo estructural muy

conservador.

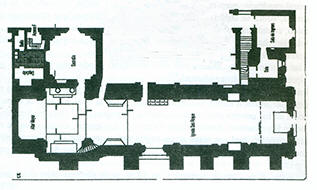

Planta Iglesia - Relevamiento del

Arq. Carlos Mica de la Dirección de Patrimonio Municipal

En esta fachada, en correspondencia con el

crucero y desde el último contrafuerte hasta el testero de la

nave, se ha antepuesto una construcción, de un solo nivel,

integrante del edificio de la ex Morgue Judicial que fuera

proyectado por el Ingeniero Félix T. Garzón, construido en 1920,

siendo propiedad de la Fundación San Roque.

Foto de la derecha: Vista desde la azotea de la

Morgue

Vista desde el techo del coro alto

La fachada norte, interior, está precedida por

el ex convento de los Bethlemitas, construido a fines del siglo XVII y ampliado en planta alta, siendo inaugurado el 15 de marzo

de 1922. Sectores de esta construcción están siendo intervenidos

para poder restablecer el Museo Histórico del Hospital, que

fuera inaugurado en 1970.

El interior es de una sola nave de cañón

corrido, cuya generatriz es un arco carpanel, con arcos fajones,

entregando un espacio claramente direccionado hacia la cabecera,

donde un importante altar en forma de templete escalonado

concita la atención. Tiene una longitud de 40,79 m y una altura

en la clave de 11,98 m.

Como hemos hecho en anteriores obras, recorremos

ambos paramentos laterales, sur y norte. El ritmo de los tramos

se marca con arcos fajones y pilastras con basa y capitel

fusionado en la imposta.

La entrada da al naciente, y transpuesto el

cancel, que está en el sotocoro abovedado cuya altura en la

clave es de 6,19 m; lo que visualizamos a ambos lados, sendos confesionarios de madera labrada, embutidos en el muro y pilastras

que en este tramo son tres, muy cercanas.

|

En el tercer tramo del lateral sur se despliega una colección de

exvotos de San Roque, una muestra de los siglos XIX y XXI,

diseñada por el investigador Sergio Barbieri. Puede leerse las

indicaciones sobre el tema: "El exvoto es una

manifestación espontánea que nace de la fe y la concreción

material. En él se reflejan las alegrías, tristezas y esperanzas

del pueblo. Posee el valor de lo popular, de lo auténtico, de lo

anónimo. Es la concreción de un dialogo directo con lo

sobrenatural sin intermediación de los rituales del culto".

Llama la atención, la gran cantidad de exvotos

de plata que se exhiben; oficio de plateros que, en su momento

culminante, por su cantidad y competencia, dio el nombre a una

calle: la "Calle de los Plateros".

Estas expresiones son el claro indicio del fervor

popular que acompaña al Santo, cuya celebración es el 16 de

agosto. |

Luego, la puerta lateral de gran envergadura,

cuatro hojas de madera con vidriado superior, que comunica con

calle San Jerónimo. Exteriormente se abre a un pequeño atrio

enrejado, que hace que se use con mayor frecuencia que el portal

principal. El altar instalado en el tramo siguiente, el

quinto, está dedicado al Sagrado Corazón.

A su lado, el magnífico púlpito que, con su

tornavoz es, junto con el de la Basílica de la Merced, uno de

los más claros ejemplos de la artesanía colonial del país; se

trata de una talla de madera con motivos fitomorfos dorados

sobre fondo rojo.

El púlpito tiene en la parte superior un

tornavoz que en su cara interna muestra el símbolo de la paloma,

representando el Espíritu Santo, de la que emergen rayos hacia

todos los lados, como la luz de inspiración divina para la

interpretación del mensaje evangélico. Su taza es también de

marcada importancia.

En el sexto tramo, la nave que tenía un ancho

7,14 m, se amplía a 10,40 m, generando un corto

transepto. En el crucero se desarrolla la cúpula que es baja y

sin linterna, muestra su calota interior toda blanca con la

línea de cornisa del arranque decorada con grandes dentículos

que producen un ritmo de luz y sombra. En las pechinas están

pintados sobre el muro, los cuatro evangelistas. El centro de la

cúpula está a una altura de 14,85 m del nivel del piso del

presbiterio que está a 37 cm por sobre el nivel de la nave.

Siguiendo con los tramos de la cara sur, diremos

que el altar está dedicado al Nacimiento dentro del área del

presbiterio, que se inició en correspondencia con el púlpito.

Del lado norte, en el primer tramo, en el

sotocoro, está la placa de piedra que conmemora la bendición del

templo por parte del Obispo de Arequipa Diego Salguero de

Cabrera, el 10 de febrero de 1765.

|

AÑO DEL SEÑOR

1765

EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO YO DIEGO SALGUERO DE CABRERA,

OBISPO DE AREQUIPA, HE CONSAGRADO AQUI NO SOLO ESTE ALTAR, EN

HONOR DE LA SANTISIMA VIRGEN DE ASUNCION SINO TAMBIEN LAS

RELIQUIAS DE SAN ROQUE, SUS MAJESTADES CON LA GRACIA MANIFIESTA

TAMBIEN DEL ESPÍRITU ALOJADO EN AQUEL,

NO SOLO PARA CADA UNO DE LOS FIELES DE CRISTO QUE HOY JUNTAMENTE

VISITAN ESTA (IGLESIA) SINO TAMBIEN EN SU ANIVERSARIO DE ESTE

MODO CONSAGRADOS CONCEDI AQUI INDULGENCIAS LEGITIMAS DE LA

MANERA ACOSTUMBRADA POR CUARENTA DIAS.

•••••••••

LA CARIDAD DEL SEÑOR SE MANIFESTO PARA NOSOTROS

JUAN, EPISTOLA I, CAPITULO 4, VERSICULO 9 |

En el tramo siguiente, sobre peana, la imagen de

San Antonio María Gianelli, fundador de la "Congregación de

las Hijas de María Santísima del Huerto", a la que

pertenecían las religiosas que atendieron el Hospital San Roque,

desde marzo de 1859 hasta su nueva localización en el año 2000.

A ambos lados, las imágenes móviles de la Virgen del Tránsito a

la izquierda y a la derecha, el santo portugués San Juan de

Dios,

también conocido como San Juan de los Enfermos.

En el cuarto tramo el altar de la Inmaculada

Concepción, entre el arcángel San Gabriel y Santa Lucía. A la

izquierda un estrecho pasadizo comunica la nave con la que fuera

Capilla Menor del Convento de los bethlemitas, que se encuentra

en obra para su reacondicionamiento y refuncionalización.

En el tramo siguiente el altar de San Roque, con

su antigua imagen de vestir. A la izquierda una abertura

comunica con la que fuera Sala de Reuniones del convento de los

Bethlemitas

En el crucero, sexto tramo, el altar está

dedicado al Calvario, Cristo en agonía de tres clavos con la

Virgen Dolorosa y San Juan Bautista. A su derecha una puerta de dos hojas comunica

con la sacristía.

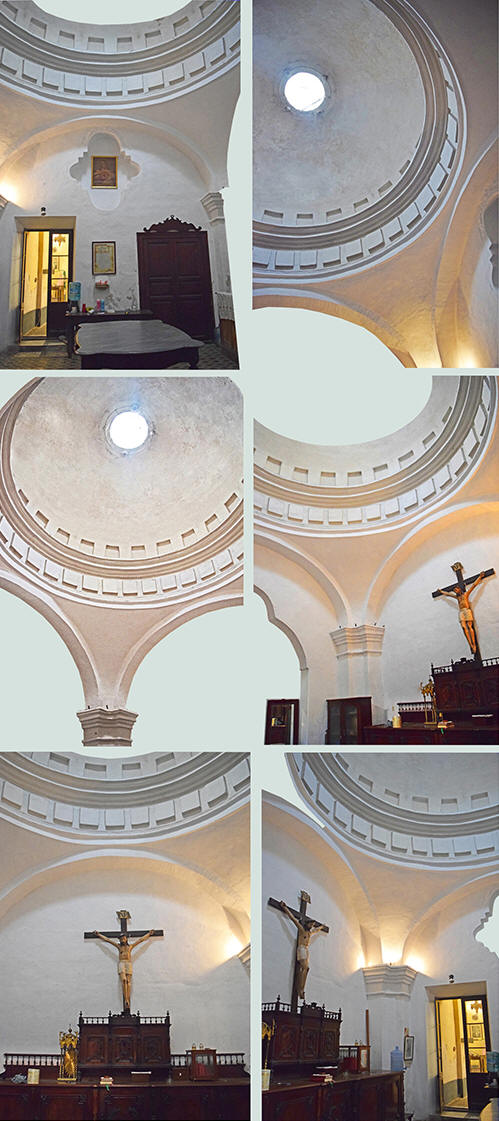

Vinculada al presbiterio, por el lado norte, la

sólida sacristía está cubierta con una cúpula con linterna. Está

techada a cuatro aguas, con caída libre, recubierta con tejas

españolas. Las medidas, en planta, son de 6,80 m por 7,24 m. La

cúpula, en el arranque de la linterna, tiene una altura con

respecto al nivel de piso de 9,47 m; y el cierre de la linterna

está a 12,36 m. En el lado oeste cuenta con una pequeña ventana

elevada y hacia el norte, una puerta de doble hoja comunica con

el antiguo convento de los Hermanos de Bethlen.

Liliana De Denaro dice "... que allí se

encuentra, convenientemente protegida, la imagen de San Roque

que se saca en las procesiones y durante las novenas. Se trata

de una imagen de vestir de 182 cm de altura, con rostro y manos

de madera tallada y ojos de cascarón de vidrio que presenta

algunas curiosidades pues presenta una pierna derecha esculpida,

policromada y calzada con bota, mientras que la izquierda es un

listón de madera, pues el santo exhibe la llaga en su pierna.

Además, presenta los codos articulados con muescas para

facilitar la colocación del vestuario y obtener la posición

requerida. Tiene báculo y el calabacín de peregrino de plata. Al

costado esta la imagen de San Sebastián de características

similares".

El altar mayor es un volumen escalonado, formado

por dos cuerpos. El posterior, original, se compone con

pilastras semicirculares con decoración vegetal, marcando líneas

envolventes que pretenden convertirlas en torsas o báquicas. El

frontis curvo que la corona se abre por arriba y por abajo,

marcando una vertical que pasa por el óculo con esplendor, donde

está la Virgen del Huerto, y otro inmediatamente superior,

también con esplendor, con la paloma simbólica de la Tercera

Persona de la Trinidad. Dos ángeles apoyados en los trozos

sostienen una cartela: "AVE GRATIA PLENA".

En el templete anterior, en el nivel superior el

Cristo Crucificado sobre fondo rojo tiene una gran presencia. Se

destaca el sagrario, interesante joya de plata con la

representación de la Trinidad y arriba el Cordero Pascual.

La nave tiene en lo alto de cada paramento, en

el eje de los lunetos formados en la bóveda, tres ventanas;

cegadas las del sur y con vidrios las del norte. La cuarta

ventana está en lo alto del crucero y su homónima del lado sur

quedó cegada por coincidencia con el último contrafuerte.

La bóveda asienta en una voluminosa y muy

elaborada imposta que se desarrolla a lo largo de los dos

paramentos laterales.

Al coro alto, donde se encuentra el órgano, se

ingresa por el antiguo convento de los Bethlemitas. En la línea

municipal se encuentra el acceso a la que fuera la Sala de

ingreso al viejo hospital, un ambiente con techo abovedado con

la clave a 4,92 m de altura, con un ancho de 5,11 m y largo 5,12

m.

Transpuesto dicho ingreso se accede a la galería

del convento y a la izquierda se encuentra la escalera que

conduce a la torre campanario y al coro alto.

Este tiene techo de

bóveda de cañón corrido que exteriormente se observa como tal;

su clave está a 4,00 m de altura, tiene un ancho de 6,89 m y una

profundidad de 6,15 m. En él está alojado el magnífico órgano de

tubos de 1926.

El inventario de la Iglesia San Roque, fechado

el 1 de marzo de 1819, describe lo siguiente:

-

"Una iglesia toda

de bóveda con grímpola y media naranja sin lesión alguna, de

cuarenta y ocho varas de largo y de siete de ancho con sus

repisas, todas de cal, piedra y ladrillo, embaldosada, friso

jaspeado y bien blanqueada, todo en contorno con su cornisa.

-

Cuatro ventanas, todas con sus cristales

y herrajes nuevos, tres en el cañón de la iglesia y una

grande en el presbiterio, todas miran al norte.

-

Dos puertas buenas por todo herraje, la

mayor y la traviesa pintadas al óleo del lado de la calle,

grandes ambas.

-

Dos piedras grandes embutidas, pintadas

de colorado, cruces doradas, por lo que se muestra su

consagración.

-

Un púlpito de talla con su consagración,

todo dorado, y un cuadro de Belén en lienzo con marco dorado

en la testera de dicho púlpito.

-

Un altar pintado al óleo, de yeso, cal,

ladrillo, madera y varillas de hierro con cuatro columnas,

sin mesa correspondiente de ídem jaspeada. En dicho altar,

una coronación de los ángeles grandes, de madera pintado al

óleo y en medio un óvalo de lienzo de San Juan Evangelista y

marco pintado. En dicho altar un tabernáculo de una y media

vara de alto, de madera, todo dorado por fuera y por dentro,

para colocar el Santísimo, en días de función con cuatro

columnas y su repisa.

-

En dicho altar, más abajo del

tabernáculo, un pesebre del nacimiento con nuestra madre de

Belén, Sn. José y el Niño, adornado de peñas de lienzo,

flores y pastores de barro y otros animales de madera, y un

sagrario con dos puertas, dorado por dentro.

-

El 2º altar de ídem pintado al temple,

del lado de la epístola con un Santo Cristo enclavado de dos

varas, su corona de espinas y cabellera y cruz

correspondiente pintada al óleo y filetes dorados con su

tarima pintada con una calavera, ídem toda de talla.

-

El tercer altar del lado del evangelio de

ídem, pintado al temple con una imagen de la Asumpta de dos

varas de alto, de vestir, su mesa y tarima con marco, con

dos columnas. En dicho altar un sagrario de una tarima,

dorado por dentro y por fuera, sobre una tarima pintada al

temple, para el copón con una cortina de brocato.

-

Cuarto altar de ídem pintado de ídem, con

su mesa y tarima con marco, con Sn. Eloy, de una vara de

alto de vestir, con dos columnas. Esa efigie no es del

templo, es de los plateros.

-

Quinto altar de ídem, mesa y tarima, con

marco pintado de ídem y Sn. Roque, de vestir de dos varas de

alto, un perro y tarima pintada al temple de madera y dos

columnas.

-

Sexto altar de ídem, mesa y tarima con

marco pintado de ídem, con una imagen del Carmen de lienzo

bien encolado y pintado con su Niño y escapulario, no es del

convento y si de Don Vicente Bedoya, con dos columnas.

-

Una pila de agua bendita de piedra sapo

con su pilar de ídem de una y media vara de alto de firme en

la puerta principal de la iglesia.

-

Un coro de bóveda, sin piso de ídem,

embaldosado, de ocho varas de largo y siete de ancho. Una

ventana de varas de alto y una y ¾ de ancho con cristales,

puerta y todo herraje, pintada de punson al temple, que mira

al este.

-

Un órgano bueno, fuelles, pintado al

temple, flautas de estaño y madera, con doce registros, su

coronación de frontis de la iglesia de talla, dos puertas

pintadas de azulen donde están embutidos los fuelles su caño

correspondiente con piso de tabla.

-

Una torre concluida con dos arcos a cada

viento, con cuatro campanas de regular tamaño, todas rotas,

sin grímpola y un óvalo de escalera que concluye en el

claustro, en donde esta una puerta pintada al temple con

herraje y llave.

-

Una sacristía de ocho varas de largo y

siete varas de ancho, todo lo que ocupa una media naranja,

con su linterna con ventanas a los cuatro vientos y grímpola

de hierro todo jaspeado el friso y su cenefa. Una ventana

que mira al oeste de dos varas de alto, pintada al óleo con

cristales y todo herraje. Una pilita, embutida en la pared,

con su hisopo". [De Denaro, 2008]

|

En el cierre del trabajo que el Padre Pedro

Grenón S.J. redactó, en 1926, sobre la Ermita de San Roque,

expresa su opinión sobre la Iglesia:

"Lo que fuera Ermita

de San Roque y luego Capilla, y más tarde Iglesita y ahora

Iglesia de San Roque es un monumento votivo de Córdoba y su

Provincia por voto formulado por su Cabildo secular y

Universidad y realizado por donación popular y guardado y

conservado por el Barrio San Roque a quien se le confiara.

Por lo que es un templo histórico inalienable

ni por el pueblo ni por sus autoridades representativas de uno y

otro fuero, porque, además, está sellado con el carácter de

sagrado (ultra de su consagración canónica), por ser dedicado y

entregado directamente por sus creadores a Dios y al Santo".

(Acceda

al Documento) |

La Capilla San Roque pertenece a la Fundación

San Roque y está bajo la jurisdicción de la Parroquia del Pilar.

Fundación del Hospital San Roque.

Leyendo a Carlos E. Zurita y su referencia al

Fundador Diego Salguero y Cabrera, dice que "... la

extraordinaria sensibilidad de ese santo varón estaba muy lejos

de agotarse. Había erigido una casa para mitigar en algo

siquiera, las afecciones del alma. Bien estaba, sí, empero su

obra en la tierra natal no considerándose completa, pues faltaba

el lugar donde hallasen alivio los males del cuerpo; un hospital

donde se medicasen los pobres, es decir, los hijos infortunados

del pueblo y en último término, los realmente necesitados sin

distinción de clase social. Tal es propósito, claro, imposible

de desvirtuar, a manifestarse en los actos y gestiones papeleras

por aquel relevante espíritu".

Anticipándose al proyecto de fundación del

hospital y teniendo como antecedente lo sucedido en el "Santa

Olalla", por la poca permanencia de fondos y la

administración deficiente, gestionó la venida de los religiosos

Bethlemitas para que fundaran un convento en la ciudad y tomaran

a su cargo la atención del nuevo hospital.

|

El 27 de enero de 1762 dirige un oficio al

Obispo Pedro Miguel de Argandoña Pastene y Salazar (1693-1775),

solicitando la autorización de radicación de los Bethlemitas en

la ciudad, para atención del hospital que se proponía construir:

"Primeramente

ofrezco y sedo al referido hospital y religiosos bethlemitas que

lo han de poseer, la iglesia que en los suburbios de esta ciudad

inmediata al río, tengo fabricada a mis expensas de fuerte

material y lo que se halla allí colocada y que hasta aquí ha

tenido y ha de mantener el título y patrocinio del señor San

Roque, como patrón de enfermos, siendo mi voluntad por la

devoción que le tengo el que no se derogue sobre dicho título de

Sr. San Roque con otro cualquiera de los santos que adoramos. Y

solamente principiada dicha fundación se le puede anteponer el

título de Nuestra Señora de la Asumpción por ser el común amparo

de todos … ofrezco todos los adornos del tabernáculo y púlpito

nuevamente dorados, reja de comulgar nueva y fornerías. Escaños

nuevos, coro alto, con órgano corriente. La torre con ocho

campanas nuevas y la sacristía con los ornamentos". [A.H.P.C.

Sección Hospital San Roque, T. 3, Leg. 3, exp.1, s/f.].

De esta descripción se colige que parte del

alojamiento corresponde a una iglesia anterior. |

Santo Hermano

Pedro de Betancur

|

El 12 de febrero el Obispo emite despacho

favorable aceptando la radicación de los Betlemitas y la

fundación del nuevo hospital.

Salguero y Cabrera, continuando con la

tramitación, el 7 de mayo remite un pliego al Cabildo,

solicitando se autorice a los religiosos aludidos radicarse en

ésta, se les anticipase la facultad de curar y de echar las

bases del nuevo hospicio, todo esto, hasta tanto lleguen las

reales ordenes aprobatorias.

En 1763, previendo posibles pleitos, cuando él

ya no estuviese, recurre a las autoridades judiciales a los

efectos de inventario y tasación de los bienes destinados al

hospital y con fecha 5 de octubre de ese año, hace la donación

por escritura pública al hospicio, actuando el escribano Público

y de número D. Clemente Guerrero. Esto ocurre cuando ya era el

Obispo electo de Arequipa.

Bustos Argañarás en la referencia 485 de su

libro "Córdoba a comienzos del siglo XIX", dice que

"... en la tasación de sus bienes [los del Obispo], efectuada el

4 de mayo de 1765, antes de testar y emprender viaje a Arequipa

para hacerse cargo del Obispado, se registran las valiosas

estancias de Olaen,

Ayampitín. San Roque, San Francisco, Río Hondo, Los Dos Ríos,

Pinas y los Algarrobos, una

quinta con molino, varias casas en la ciudad, una de ellas de

altos, en donde vivía, tasada en 25.100 pesos, un coche de 1000

pesos, una calesa, seis carretas y un carretón, mobiliario y

ornamentos muy lujosos, joyas de gran valor y plata sellada,

todo lo cual sumaba 136.791 pesos con seis reales". Una de

las mayores fortunas de la ciudad en esos momentos.

El rey Carlos III, data en el Palacio del Pardo,

el 25 de enero 1766 la Real Cédula, aprobando la fundación del

hospital, correspondiéndole poner el "CUMPLACE" al

entonces teniente de gobernador D. Manuel Fernández Campero y

Esle (1725-1791). Fue ratificada por Cédula Real del 17 de abril

de 1774.

|

Santo Hermano

Pedro de Betancur

|

Dice Guillermo Furlong S.J. al referirse

a las obras realizadas por Juan Manuel López:

"Otra obra de López fue la Capilla y

Hospital San Roque. La primera había sido proyectada por

Blanqui …en la del hospital a una con otro alarife

cordobés por nombre Carlos Cáceres, proyectaron todas

las secciones a construirse en el nuevo hospital, y el

primero de los nombrados hizo y presentó los planos.

Corregidos éstos, y aprobados por el Comandante de

Ingenieros, domiciliado en Buenos Aires Don José García

Martinez de Cáceres, comenzose la construcción en 1799".

(Furlong, 1946)

El plano diseñado por el ingeniero

voluntario Juan Manuel López fue aprobado por la Junta

Superior de Temporalidades o de la Real Hacienda, el 26

de junio de 1799. El 14 de julio procedió el ingeniero

a determinar al línea de edificación mandada por el

Gobernador. |

Las obras se realizaron a muy buen ritmo ya que

Fray Pedro de los Dolores, el 3 de agosto de 1798, solicitaba

autorización para trasladar el hospital al nuevo edificio,

inaugurándose el 20 de junio de 1800. [Cf. AAC. Cédula Real del

25 de julio de 1803]

Se dieron al servicio público dos enfermerías,

una para mujeres y la otra para hombres. Se calcula que las

obras del Hospital se desarrollaron a lo largo de catorce años.

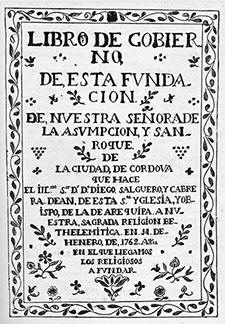

Facsímil del Libro de Gobierno del Hospital

Del inventario realizado el 1 de marzo de 1813,

podemos extraer lo construido contiguo a la iglesia:

-

"Un pasadizo (a la

sacristía) de bóveda revocada, blanqueado y piso de

ladrillos, friso pintado y jaspeado. En dicho pasadizo tres

puertas buenas, con llaves todas y su correspondiente

herraje".

-

Portería: "Una portería de bóveda

blanqueada embaldosada con friso, de cinco varas de largo e

ídem de ancho y un arco que cae al primer claustro. Una

puerta que cae a la calle pintada al óleo con llaves y todo

herraje… Un nicho en la pared donde está colocado un San

Roque de brin encolado con su tarima, perro de madera y su

diadema de hojalata".

-

Primer claustro que mira al norte:

"Primeramente un claustro todo de bóveda y azotea de 24

varas de largo y tres de ancho con 8 arcos y 7 pilares de

cal, piedra y ladrillo blanqueado y embaldosado y las celdas

1, 2 y 3 con tres lienzos ... una campana en dicho pasadizo

para llamar a la comunidad al ejercicio diario de

enfermería".

-

Segundo claustro que mira al este:

"Primeramente un claustro de tejuela y azotea con cuarenta y

seis costaneras y alfajías con ocho pilares de cal y

ladrillo, revocado, blanqueado y embaldosado con las celdas

números 4, 5, y 6 y un pasillo que cae al otro patio con dos

puertas, la una al dicho patio y la otra a la enfermería,

con todo herraje, la otra sin llave".

-

Tercer claustro que mira al sur:

"Primeramente un claustro de tejuela y azotea, alfajía,

embaldosado con dos ventanas de una y madia varas para dar

luz a la enfermería con todo herraje".

-

Pasadizo de enfermería y botica:

"Primeramente un pasadizo en techo de azotea tejuela,

alfajía, embaldosado, revocada y blanqueada, con su friso

correspondiente. Una puerta sin llave con todo herraje que

cae a la botica. Otra puerta de dos marras que es la entrada

a la enfermería con todo herraje menos llave, de dos y ½

varas de alto".

-

Cuarto claustro que mira al oeste:

"Primeramente un claustro de 46 costeras ocho pilares de cal

y ladrillo de tejuelas y azotea, revocado, blanqueado y

embaldosado con unos asientos de cal y ladrillo. La portería

y primer claustro con friso pintado a tableros y jaspeado

con cenefa y las otras tres con friso negro llano. En dicho

claustro las celdas 7, 8, 9 y 10".

-

El largo inventario del resto del Hospital,

continúa detallando: Segundo Patio que da a la puerta falsa;

Escuela de Niños; De Profundis; Refectorio del Convento,

Despensa del Convento; Cocina de Enfermos y Comunidad;

Pasadizo que va al Corralón; Corralón; Enfermería de

Hombres; Patio de la Enfermería; Celdas de las Religiosas;

Librería del Convento; Bienes Rices del Convento;

Principales del Hospital de Hombres; Principales del

Hospital de Mujeres; Enfermería de Mujeres; Ranchería donde

habitan los criados frente a la puerta falsa, está mirando

al norte, calle de por medio; Inventario de las Estancias

pertenecientes a los pobres enfermos: primeramente

Olain. Se completaron

822 ítems.

1: Iglesia San Roque - 2:

Sacristía - 3: Torre del campanario - 4: Claustro colindante en

pie - 5: Celdas

6: Parte de la enfermería de mujeres, demolida

para construir la Morgue Judicial

7: Sala de los Nichos (demolida)

[De Denaro, 2008]

Una grieta que hizo historia.

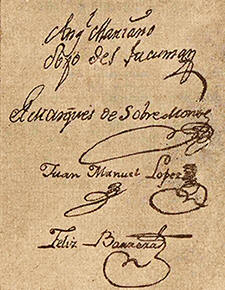

El marqués de Sobre Monte (1745-1827), primer

gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, (1783-1797) que,

por su forma de gobernar, tomaba partido directo en todos los

acontecimientos acaecidos en su jurisdicción, el 13 de julio de

1786 envía un oficio a la autoridad eclesiástica, Dr. Don

Nicolás Videla, diciendo:

|

"Muy señor mío; las

noticias que ha tomado del sentimiento que han hecho la bóveda y

paredes de la iglesia de San Roque de esta ciudad me dan motivo

de recelar alguna desgracia de continuar el uso para el público.

Y, deseoso de precaver cualquier funesto

suceso, he pensado tratar que se cierre si los inteligentes

concurriesen en que tiene el riesgo que se tiene.

Pero pareciéndome correspondiente acordar

este punto con V. S., lo ejecuto por medio de este oficio, para

que procediendo en formal reconocimiento que presenciaré.

Y V. S., si le parece por el objeto que se

interesa, quede determinado lo que convenga en tal caso, el celo

de su V. S. dispondrá lo que parezca conveniente para suplir el

socorro espiritual que presta dicha iglesia a los vecinos de

aquel barrio". |

La respuesta del Obispo fue inmediata, dando su

anuencia, por lo que, al día siguiente el marqués de Sobre

Monte, dispone:

"Cítese a don Juan

Manuel López como inteligente en arquitectura y a los maestros

albañiles Juan de la Merced, Antonio de la Merced y Roque del

Señor Chantre, para que en la tarde de ese día concurran a la

Iglesia San Roque al reconocimiento que debe practicarse, y

expongan en su visita, según su real saber y entender, si dicho

edificio amenaza ruina que impida el uso para precaver el

riesgo".

Hecha la inspección ordenada, los convocados

emiten su informe con el curioso léxico técnico de la época.

El "ingeniero voluntario" (título

otorgado por Carlos IV) Juan Manuel López (1748-1812), dice:

"En cumplimiento del decreto que antecede del Señor Gobernador

Intendente debo decir que hace algunos años vivo con el recelo

de que la iglesia o capilla San Roque amenaza ruina; pues está

visible el grande apartamiento de las paredes, respecto del

plomo, abriéndose hacia el exterior de que precisamente han

resultado las grandes grietas que tiene la bóveda a lo largo del

cañón".

Juan de la Merced, dijo: "Todo lo cual ha

provenido de no haber dado a las paredes el grueso

correspondiente al ancho y alto en la fábrica o en su defecto

con las paredes desde los cimientos a que sirviesen de

suficiente empuje a los pies de arranque de las bóvedas entre

cunetas. También parece le falta cimiento; pues a tenerlo de

suficiente profundidad, deberían haberse hundido las paredes,

sobre el pavimento o fuera del suelo a lo largo de la fábrica

para ceder el apartamiento del plomo que ha ocasionado el peso

de la bóveda contra las paredes débiles. Pero no habiéndose

verificado así, se infiere que las paredes están vencidas,

empezando desde el cimiento". Culmina su informe, diciendo:

"Así es mi sentir, según la corta inteligencia que me asiste

en fuerza de la afición que tengo a la arquitectura".

Roque del Señor Chantre, que en el testimonio se

titula "Roque Ascazubi" dijo que "... la iglesia de

San Roque está en riesgo de caerse, por estar las paredes fuera

de plomo y la bóveda muy cuarteada. Eso lo siente así, en vista

de haberle cerrado a la bóveda, hace algún tiempo una rajadura

en la clave y ahora tiene más grietas que antes lo que hacen

manifiesto el peligro". Esto es cuanto juzga en cargo de

juramento, según la inteligencia que le asiste. No firma, porque

dijo no saber.

Juan de la Merced, dijo que "... el presente

estado que reconoce la iglesia de San Roque, según el examen que

he hecho, acompañando a Juan Manuel López y demás maestros que

asistieron a él, amenaza ruina y corre mucho peligro de

desplomarse la bóveda, por estar, por distintas partes cuarteada

y las paredes fuera de plomo, principalmente la del costado

norte". Este es su dictamen según práctica y conocimiento

que tiene.

El cuarto perito, llamado José Antonio de la

Merced, albañil de profesión, se presentó el 22 de agosto,

después de prestar juramento, que celebró en forma y derecho;

enterado del fin a que dirige la diligencia, dijo: "... la

iglesia de San Roque la considera un manifiesto peligro por

estar súper cargada la bóveda, por distintas partes cuarteadas y

las paredes con un visible escape, que manifiesta lo mucho que

se retira el plomo. Juzga por milagro el no haberse ya arruinado

la iglesia. No firma por que dijo no saber".

El Padre Grenón, investigador de esta anomalía

de la bóveda, opina que "... todos cuatro conspiraron a decir

peligro; no se si procedieron con libertad o sin interés o por

complot".

Vista la opinión de los inteligentes, el

gobernador intendente con fecha 23 de agosto de 1786, dictó la

siguiente orden: "Visto lo que resulta del reconocimiento

practicado en la Iglesia de San Roque y que de subsistir es ella

la concurrencia de público, pudiera prevenir algún desgraciado

suceso que este gobierno desea precaver. Ciérrense, desde luego,

las puertas de la mencionada Iglesia, según esta acordado con el

señor Provisor Vicario General y Gobernador de este Obispado,

Dr. Nicolás Videla. Previniéndose

al Padre Presidente de los Betlemitas a cuyo cargo corre este

templo que, de manera alguna, permita su uso. Respecto a lo que

hace al auxilio espiritual que ha tenido aquel vecindario en la

celebración del santo sacrificio de la Misa en los días

festivos, ha acordado igualmente dicho señor Provisor se destine

a este fin la sacristía de la misma iglesia, que no tiene

peligro de ruina. Reservándose a su disposición la providencia

del reparo que debe hacerse para su total seguridad. Pásese al

referido señor Provisor copia de este decreto para los fines a

que convenga. Firmado: Sobre Monte - José Elías, secretario".

De esta manera el templo de San Roque comenzó un

encierro a lo largo de once años.

Después de este lapso, el barrio de San Roque

comenzó a movilizarse con insistencias y súplicas a las

autoridades pertinentes. Juzgaban que después de transcurrido

tanto tiempo sin que la capilla sufriera daños y que la grieta

no se agrandara, debía suponer que la obra era sólida.

Ante la contundencia de los reclamos, el

gobernador intendente vuelve a requerir el concurso de los

conocedores del tema.

Juan Manuel López, redactaba un informe muy

similar al que formulara once años atrás. Solo agregaba algunas

consideraciones a saber que "... las paredes de los costados

están construidas de un modo extravagante, cual es sobre arcas

y, no obstante, están cerradas sus vanos del mismo grueso de la

pared. Desde sus pies se ven grietas peligrosas para el lado

exterior en la del lado Norte. Y soy al parecer que, si no se ha

arruinado o venida abajo hace algún tiempo, es por arrimo de la

torre y la sacristía que están en los extremos. Aunque se le

quite la bóveda, se debe levantar de nuevo la pared ya referida

del Norte, aún para poner techo de madera con bóveda fingida,

porque es demasiada la inclinación o desplomo de ella".

Don Félix Barrera, es otro de los peritos a

quien llaman a opinar sobre la situación del templo; esto es lo

que informa que "... el templo del Señor San Roque lo tengo

reconocido diversas y en ninguna de ellas le he encontrado

peligro a ruina, por hallarlo siempre en los mismos términos que

lo conocí ahora 30 años. En 1776

fui solicitado por el Padre Presidente fray Juan Ascencio para

hacer el mismo reconocimiento que ahora se pide por el

procurador de la ciudad. He indagado con exactitud y

reconocimiento con especial cuidado, dispuso se tomase una

rajadura que esta caía a la parte del Naciente, por ser la que

demostraba mayor cuidado, a fin de ver si esta hacía nuevo

movimiento. El que no se ha experimentado en el dilatado tiempo

de 20 años que hace se tomó dicha rajadura, dando esto una

demostración clara de que aquel entonces estribó toda la obra y

se liberta de riesgo. Que no habiéndolo percibido entonces,

menos se lo encuentro ahora. La bóveda no tiene como

desplomarse, pues se halla sujeta a las fuertes paredes que la

sostienen, gozando, la del sur de cinco fornidos estribos

construidos de ladrillo y cal, que llegan con su altura, muy

cerca del tejado del templo. Reconocidos estos si habrían hecho

algún movimiento, los encuentros están lo mismo que cuando los

fabricaron. Y por lo que hace a la parte Norte, sirven en igual

modo, la sacristía de piedra y cal, y la torre lo mismo con

arrimo a la parte del templo. Agregados dos gruesos a el resto

de la cortina, como lo previene el Procurador, quedará la obra

libre de todo peligro".

El Síndico Procurador de la ciudad, José García

Piedra, recapitulando lo expuesto deduce que no hay peligro;

antes, al contrario, señala las pruebas de su solidez. Añade por

su cuenta que "... si para más seguridad se consideran

necesarios otros arrimos, podrán elegirse la construcción de

algunos arcos en lo interior de dicha Iglesia que, sacados de su

cimiento o del modo más conveniente y a determinadas distancias

se elevan hasta unirse con la bóveda para su descanso".

El marqués de Sobre Monte, el 7 de agosto de

1797, dos meses antes de concluir su mandato, declara que

"... queda expedita la Iglesia de San Roque, por lo que toca a

este gobierno, para el caso del ejercicio de las funciones

espirituales, atendidas las razones que se han expuesto por el

Síndico Procurador, prediciendo los reparos que se apuntan y

allanándose, en su caso, la licencia de limosna, la que deberá

entrar en poder del que nombrase su Ilustrísima por Ecónomo,

siendo de cargo del Procurador, en uso de su ministerio

solicitar de dicho Ilmo. S. Obispo las licencia que acuerden la

anuencia de este dicho Gobierno por la parte que le toca".

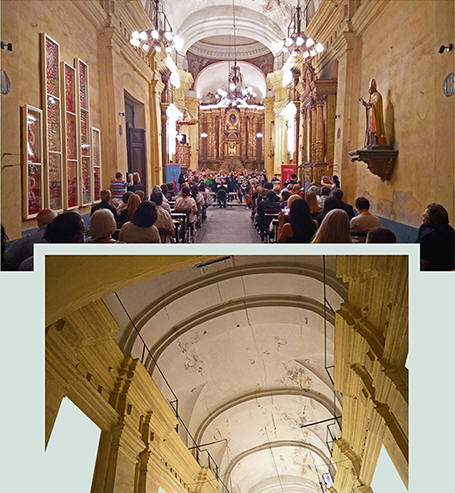

Doscientos veinticuatro años después de aquella

rehabilitación, el 20 de octubre de 2021, la Fundación San

Roque, procede a la reapertura del Templo en un muy emotivo

acto, poniendo fin a un cierre de casi veinte años. La música

se mezcló en ese instante de júbilo, los sonidos van ocupando

los rincones y las miradas tratan de escudriñar todos los

espacios, algunos intentan eternizar el momento, mientras, en lo

alto de la bóveda, en la clave una zigzagueante grieta

longitudinal, dice: "presente".

Organo.

El día domingo de Navidad, 25 de diciembre de

1926, el Obispo José A. Luque bendijo el nuevo órgano de la

Iglesia San Roque, según el diario Tribuna. El profesor Eduardo

Gasparrini ejecutó música clásica, luego del discurso

pronunciado por el R.P. Luis Feliú.

Fue comprado en Europa por decisión de la Madre

María Angela Fontana (religiosa del Huerto) y fue instalado por

el Sr. Sangaletti. Fue reparado por su hijo en 1989-1990.

Denuncia del Arq. Mario Buschiazzo.

En carta dirigida al señor presidente de la Comisión Nacional de

Museos y Monumentos Históricos, Don Leónidas de Vedia, el 23 de

mayo de 1965, el Arq. Mario J. Buschiazzo, pone en su

conocimiento las observaciones recogidas en su viaje por el

centro del país.

|

"San Roque: Esta iglesia, único resto colonial del antiguo

hospital del mismo nombre ha sufrido un atropello por parte del

Padre García, quien aduciendo derechos por ser capellán del

hospital contiguo y según se me informó 'para adaptar el templo

a los cánones de la nueva liturgia' demolió gran parte del altar

y retablo, cuyos restos están ahora amontonados en un local

cercano. Delante del altar parcialmente mutilado ha hecho

construir un verdadero adefesio de mampostería - aún sin revocar

porque la Dirección de Arquitectura dio la voz de alarma -

coronado por un enorme crucifijo que antes estaba en el altar.

El macizo de albañilería, que a la vez que sirve de peana al

crucifijo, hace de sillón que utiliza el sacerdote cuando - de

acuerdo a la nueva liturgia - debe sentarse. Pero si toda esa

obra de destrucción y mal gusto pretendiera justificarse con la

ya socorrida excusa de 'la nueva liturgia', hay un evidente

error, pues si bien en cierta parte de la misa el oficiante debe

sentarse, no es obligatorio que lo haga exactamente detrás de la

nueva mesa-altar y menos en esa especie de cátedra obispal que

se acaba de fabricar. |

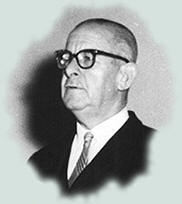

Arq. Mario Buschiazzo |

|

Creo que sería oportuno una comunicación al Sr. Arzobispo de

Córdoba Monseñor Primatesta, recordándole muy cortésmente pero

con energía que los templos y capillas declarados Monumentos

Históricos no deben ser alterados sin previo conocimiento y

consentimiento de la Comisión Nacional. Incluso debería hacerse

referencia en dicha nota a los casos concretos de San Roque, la

Catedral y Capilla de Mercadillo, de acuerdo a los informes

recogidos y de las cuales doy cuenta aquí".

[ACNMMLH Foja 254.

28-6-67] |

Diego Salguero de Cabrera y Cabrera

(1693-1769).

|

Nació en Córdoba del Tucumán, dependiente del

Virreinato del Perú, el 20 de julio de 1693. Fueron sus padres

el General Fernando Salguero de Cabrera Castro y Doña Jerónima

Cabrera Carranza. Su bisabuelo Maestre de Campo Don Diego

Fernández de Salguero, tenía por esposa a Doña Juana de Quintana

Cabrera que era bisnieta de Don Jerónimo Luis de Cabrera,

fundador de la Ciudad de Córdoba.

Tuvo por hermanos a Gerónimo, Pedro, Juana,

Teresa, Francisca e Isabel, que profesó en un convento de la

ciudad. Al haberse casado le prodigaron varios sobrinos. El era

el mayor de todos los hermanos, y por su influencia sobre ellos,

se constituyó en un cariñoso jefe.

Poco se conoce de su niñez, pero sí se sabe que

desde temprana edad sintió afición por el estudio, encontrando

ambiente propicio e inmediato en la misma ciudad, en las clases

del Real Convictorio de Ntra. Sra. de Monserrat y en la

Universidad donde imperaba, con menor rigor la disciplina

jesuítica, desde su iniciación en 1614.

En el primero obtuvo los títulos de Bachiller y

Maestro en Artes y más adelante, la Real Universidad le concedía

el muy alto grado de "Doctor" en Sagrada Escritura, a la edad de

23 años. |

Diego Salguero de Cabrera

y Cabrera |

Luego que recibió las ordenes sacerdotales se

hizo cargo de las Capellanías de

Olaén y Ayampitín, que

estaban vinculadas con su familia.

Muy joven fue nombrado Cura Vicario del, Curato

de Punilla y Traslasierra, donde tuvo sus heredades y cría de

cuantioso ganado.

Su estadía en La Punilla debió alargarse por más

de dos décadas, con frecuentes viajes a la ciudad de Córdoba

que, como era común en esa época, los hacía a lomo de buena

bestia. Se lo ve llegar a Olaén,

a su vivienda de holgados aposentos, a pocos metros de la

Capilla de Santa Bárbara,

siendo ya para 1738, Vicario y Juez Eclesiástico, dignidades

acreditativas de su valía.

Desde su juventud hasta edad madura estuvo

ligado a estos parajes de su provincia, donde la antigua Merced

de los Soria, trasladada a sus mayores, era su feudo.

En el orden eclesiástico el valle de

traslasierra constituía un solo curato dependiente de la

Parroquia de Pocho. Salguero fue

cura de Traslasierra durante catorce años, desde 1734 a 1748.

El Obispo don Pedro Miguel de Argandoña tenía

por Salguero un alto aprecio por lo que a la muerte del deán

Luis de Pedro lo propuso para el deanato, a pesar que en ese

momento solo estaba ejerciendo la chantría.

Salguero contaba con sesenta y cuatro años de

edad; había administrado parroquias rurales durante veintiséis

años y erigido sobre diecisiete capillas en este lapso.

[Cayetano Bruno, 1969].

En este tiempo, Salguero estaba haciendo

construir la iglesia de San Roque con su propio peculio. Su

Ilustrísima Argandoña estaba seguro que la acción como Dean

podía ser muy útil al "gobierno económico interior de la

catedral", por lo que propuso a Su Majestad se dignara a

promover al deanato al chantre Salguero.

Por Real Cédula de Buen Retiro del 23 de febrero

de 1760, el Rey presentó a Salguero para el deanato del Tucumán,

recibiendo la prebenda el ulterior 15 de agosto. [ACap.,

Córdoba, "Libros Capitulares", II, f. 45v-46]

El 7 de julio de 1761, el obispo Argandoña

volvió a presentar a Salguero para cargos superiores, ya que

"... tiene sobrado mérito por todas circunstancias para la mitra

de esta iglesia y no de otra; pues, con el conocimiento de la

diócesis, prudencia, notoria caridad y amable trato, fuera

acertada su conducta". [AGI, Au. De Bs. As., 159]

Mientras tanto, Salguero concretaba con sus

cuantiosos bienes la fundación del hospital San Roque, contiguo

a la iglesia homónima y la venida de los religiosos betlemitas

para regentearlo. Todo esto, por sugerencia del obispo Argandoña,

según manifestó desde Charcas al Rey. Desde su llegada a

Córdoba, Su Ilustrísima había sentido la necesidad impostergable

de un hospital y como no dispusiese de capital recurrió a

Salguero.

En estas ocupaciones estaba cuando, por real

cédula de Aranjuez de 19 de mayo de 1763, lo presentó Carlos III

para la iglesia de Arequipa y le confirió la dignidad Clemente

XIII, en el consistorio secreto de 18 de julio del mismo año. [ASV,

FC-AM., vol. 86, f.720. Citado por Cayetano Bruno,1969]

El año anterior, el Rey Carlos III lo había

nombrado Obispo de Quito, cargo al que renunció.

"Con gran extrañeza de muchos",

dice Cayetano Bruno S.D.B., "... y los consiguientes comentarios,

Salguero, que ya desde mitad de 1762 tenía en su poder las

cedulas de gobierno, siguió ocupando silla en el coro y

percibiendo el fruto de la prebenda".

Sin preocuparse, el obispo de Arequipa siguió

en ella en los meses inmediatos arguyendo no estar vacante

"... el deanato, ínterin personalmente no se reciba en su

iglesia de Arequipa".

|

El acto de consagración obispal del fundador del

hospital "San Roque", tuvo lugar el 2 de septiembre de 1764, en

la ciudad argentina de Santa Fe por el obispo de Buenos Aires

don Manuel Antonio de la Torre (1755-1765).

En este tiempo, Salguero contaba con setenta

años y comenta Carlos E. Zurita que "... es lógica, natural

su escasa apetencia hacia un cargo cuya sede se radicaba en la

lejanía de una ciudad extraña. Debió meditar largo el buen

prelado antes de tomar resolución. Las perspectivas no eran

halagüeñas. Las fatigas de un viaje de meses, abandonando el

terruño al que no volvería a ver, acaso, nunca más".

Habiéndose tomado su tiempo el Obispo inició la

marcha desde Córdoba hacia Arequipa; pasando por Jujuy el 19 de

agosto de 1765, día en que el gobernador del Tucumán (1764-1769)

Don Manuel Fernández Campero y Esles (1725-1791), escribía a Su

Majestad:

"Acaba de pasar por las ciudades de este

gobierno vuestro obispo de Arequipa doctor don Diego Salguero de

Cabrera, que va en derechura a tomar posesión de su santa

iglesia; dejando en ellas llenos de edificación a todos los

vecinos y a mí con notable consuelo por haber observado su

continua asistencia en los templos". |

Diego Salguero de Cabrera

y Cabrera |

Pasó por Potosí y llegó a Arequipa el 24 de

diciembre de 1765 "... con un acompañamiento ó agregados a su

familia de sesenta personas, asumiendo su cargo el día 29 de ese

mismo mes y año". [Manuel de Mendiburu, Diccionario]

A pesar de haber testado en Córdoba, antes de su

partida, desea hacerlo nuevamente, con el objeto de poner en

orden algunos de sus bienes no registrados en forma, en el

mencionado momento. Por ello, firma un documento conocido con el

nombre de "DECLARACION" que es, sin dudas, su postrera

voluntad.

En su comienzo dice: "Para descargo de mi

conciencia, hago declaración que no debo nada, ni a mi hermano,

ni a mis sobrinos, ni a otra persona alguna en la Ciudad de

Córdoba del Tucumán, ni fuera de ella y porque así consta, la

firmé hoy dos de marzo de mil setecientos setenta y seis en esta

ciudad de Arequipa". Luego, un larguísimo inventario de su

cuantiosa fortuna y los correspondientes legados.

El Obispo presiente su cercano final. Acosado

por sus dolencias y en cama, en "... buen juicio, memoria y

entendimiento natural", el 18 de octubre de 1769, solicita

la participación del Escribano Rivero, para dar fe al acto

testamentario, con la presencia de destacados testigos. Designa

dos abogados y a su secretario de Cámara, a fin de que,

producido su fallecimiento "... hagan, dispongan y ordenen

nuestro testamento, mandas, legados y disposiciones según y como

los tenemos comunicados, reservando como reservamos en nos el

disponer las Cláusulas y declaraciones siguientes".

Después de encomendar su alma al Señor, indica

la mortaja de su cuerpo, donde debe ser sepultado, modalidades

del funeral y entierro. Acto seguido se asienta la "DECLARACION".

La salud del ilustre Obispo, se fue agravando

cada vez más, y el dos de diciembre el Escribano Rivero,

redactaba el siguiente escrito:

|

"Doy fe que habiendo fallecido en la

madrugada de este día (como a cosa de las tres oras de ella) el

Ilustrísimo Señor Doctor Don Diego Salguero de Cabrera del

Consejo de su Majestad Dignísimo Obispo que fue de esta

Diócesis, y bajo de esta disposición, siendo como las seis y

media de la propia mañana, el Doctor Don Nicolás de Barrada y

Benavides, me hizo entrega de dos pedimentos, el uno para los

Señores del Venerable Dean y Cavildo y el otro para la Real

Justicia, que ambos son de una propia sustancia, y se reduce a

hacer renuncia de esta Poder y las facultades de albasea y

tenedor de vienes y otras que les son contenidas, y haviendo

dado cuenta de sus contestos a dicho Dean y Cavildo y Maestre de

Campo Don Manuel Joseph de Benabente y Moscoso Alcalde Ordinario

de Primer Voto, mandaron uniforme y respectivamente le fuese

admitida la renuncia que hace pasando dichas facultades al

Segundo Apoderado al Señor Doctor Don Antonio Ventura Barcarzel

Dignísimo Chantre de esta Santa Iglesia Cathedral y al Doctor

Don Pedro Otazu, Secretario de Cámara que fue de dicho

Ilustrísimo Señor haciéndole leer, saber y dando al dicho Doctor

el testimonio que pide de uno y otro escrito, y su providencia,

y se anote al margen de este dicho Poder , para que ello conste

en cuia virtud pongo el precedente en la Ciudad de Arequipa a

dos días del mes de diciembre de mil setecientos setenta y nuebe

años". |

Dice Cayetano Bruno S.D.B. que "... la época

de antinomias en que vivió, y el haber militado Salguero en la

facción anti-jesuita, provocaron juicios tan contradictorios

acerca de su persona, que vuelven sobradamente difícil aislar lo

justo de lo que fue pasión de bando".

Expresa Carlos E. Zurita que "... el Dr. D.

Diego Salguero y Cabrera había favorecido en demasía a los

necesitados, había desempeñado altísimas dignidades y,

finalmente, vivido mucho. Solo le faltaba, para cumplir su ciclo

divino y terrenal, la muerte que nunca olvida y ella vino por él

en la misma blanca, enlucida y peruanísima Arequipa, el 2 de

diciembre de 1769".

Orden de los Hermanos de Belén (Bethlemitas).

La Orden de los Hermanos de Bethlem era una

orden religiosa católica, masculina, clerical, de vida

apostólica y de derecho pontificio.

Fue la única monástica creada en América,

instituida en Guatemala en 1653, por el terciario franciscano

Pedro de San José de Betancourt (1626-1667) y aprobada por el

Papa Inocencio IX, en 1687. La oficialización de la Orden fue

lograda por uno de sus seguidores llamado Pedro Fray Rodrigo de

la Cruz.

Con dicho aval, estos betlemitas que también era

llamados “barbones”, por su copiosa barba, legitimaron, su

particular y llamativa forma de vestir; usaban una capa y túnica

de paño rojo oscuro o pardo con una cruz azul. Había entre ellos

médicos, boticarios y enfermeros. Cada comunidad era dirigida

por un hermano Mayor elegido entre todos los miembros, que luego

pasó a llamarse Prefecto.

|

En el inicio de su extenso Reglamento puede

leerse:

"Hospitalidad de todo género de enfermedades,

aunque fueran contagiosas y con la obligación de llevar los

Religiosos en sus hombros a los enfermos a los Hospitales, y

servirlos, y asistirlos en su curación, aunque fueran infieles".

[AGN. IX 33-1-5 pág. 12] |

A partir de la aprobación papal, la orden fue

creciendo en número de integrantes y hospitales alrededor de

Latinoamérica. Primero en toda Guatemala, en 1726 fueron

llamados a Buenos Aires y en 1748 llegaron a Lima.

Enterado de la solidaria labor de estos frailes,

Diego Salguero de Cabrera convocó a Fray José de la Asunción, en

calidad de Presidente-Prefecto y a Fray Bartolomé de Santiago

para que establecieran un Convento encargado de la

administración del hospital que proyectaba fundar.

Aún antes de ser autorizada su radicación en

Córdoba, comenzaron a desarrollar su humanitaria labor en una de

las tantas casas que poseía Salguero y Cabrera; lo hicieron

hasta 1722 en que el Cabildo autorizó el uso de "Noviciado

Viejo" que fuera de los expulsos jesuitas. Lo harán hasta el

año 1800 en que se trasladarán al edifico propio: Nuevo Hospital

San Roque.

Los bethlemitas se fueron extinguiendo hasta

quedar solamente el administrador del hospital Fr. Félix del

Rosario. A su fallecimiento, el gobernador (1835-1852) Manuel

López (1780-1860) por decreto del 29 de julio de 1850, lo

declaró bajo su protección e inspección y nombró administrador.

Esta primera Orden de los Betlemitas llegó a su

fin en el siglo XIX ya que el Hospital de la Asunción de la

Nueva Guatemala se convirtió en un centro muy activo de la

emancipación americana por lo que fue suprimida por decretos de

la Corte de Cádiz del 27 de septiembre y 25 de octubre de 1820.

En Córdoba, algunos Prefectos fueron encarcelados y eran mal

vistos por los políticos de la época, por el decidido apoyo de

la orden a la causa realista.

Símbolo de los Bethlemitas

Monumento Histórico Nacional.

Con fecha 28 de octubre de 1941 y a propuesta de

la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y de Bienes

Históricos, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto

104.179/41 declarando a la Capilla San Roque, Monumento

Histórico Nacional.

En los considerandos se tuvo en cuenta "...

que la Capilla de San Roque, iniciada en 1762 y terminada en

1765 es de gran valor histórico y tiene uno de los púlpitos más

hermosos del país. Forma parte del antiguo Hospital de

Bethemitas, donde se atendieron todos los soldados de la

Independencia, de los combates de La Tablada y Oncativo, etc.

Fue Hospital Militar desde 1800 hasta 1905". (Acceda

al documento)

Historia fotográfica.

Hospital San Roque - 1820

Iglesia San Roque vista desde la Catedral en el

día de Corpus Christi de 1875

Iglesia y Hospital San Roque - 1891

Iglesia San Roque - 1910 (Doc. Fot. Inv. 8709,

AGN) e Iglesia San Roque - Década '40 (Córdoba de Antaño)

Iglesia San Roque (Doc. Fot. Inv. 43259, Caja

3023, Sobre 4, AGN)

Iglesia San Roque - 1920

Fachada Norte Iglesia San Roque - 1930 (Doc. Fot.

Inv. 43259, Caja 3023, Sobre 4, AGN)

Coordenadas:

Domicilio: Obispo Salguero y San Jerónimo -

Córdoba Capital

Latitud: 31º 00’ 07,01" S

Longitud:

64º 10’ 45,18"

O

Altitud media: 389 msnm

Fuentes de consulta:

-

BARRIONUEVO IMPOSTI, Víctor:

"Historia del Valle de Traslasierra" Vol. I - Dirección

General de Publicidad de la Universidad Nacional de Córdoba

- Cba., 1953. (1)

-

BRUNO, Cayetano S.D.B.: "Historia de la

Iglesia en la Argentina" Volumen V - Editorial Don Bosco

- Buenos Aires, 1969.

-

BUSTOS ARGAÑARÁS, Prudencio: "Córdoba a

comienzos del siglo XIX. A partir de un plano de 1802" -

Ediciones del Boulevard - Córdoba, 2017. (2)

-

COLANTONIO, Sonia E. et al.: "Población y

sociedad en tiempos de lucha por la emancipación. Córdoba,

Argentina, en 1813" - Conicet, UNC, 2013.

-

DE DENARO, Liliana: "Buscando la

identidad cultural cordobesa" Tomo I - Editorial

Corintios 13 - Córdoba, 2008.

-

FURLONG, Guillermo S.J.: "Arquitectos

argentinos durante la dominación hispánica" - Editorial

Huarpe - Buenos Aires, 1946.

-

FURLONG, Guillermo S.J.: "Juan Manuel

López, arquitecto e ingeniero" - Anales del Instituto de

Arte Americano e Investigaciones Estéticas - Cuaderno Nº 3,

1950.

-

GALLARDO, Rodolfo: "Las Iglesias Antiguas

de Córdoba" - Fundación Banco de Boston - Buenos Aires,

1990. (3)

-

GARZÓN MACEDA, Félix: "La Medicina en

Córdoba. Apuntes para su historia" Tomo II - Talleres

Gráficos - Rodríguez Giles 454 - Buenos Aires, 1917.

-

GRENON, Pedro. S.J.: "La Ermita de San

Roque en Córdoba" - Folletín Histórico - Diario Tribuna

- Agosto de 1926, Córdoba. (Acceda

al Documento)

-

HERRERO GARCÍA, Miguel: "San Roque de

Montpellier (1295-1327)" - Año Cristiano Tomo III -

Editorial Católica - Madrid, 1959.

-

KRONFUSS, Juan: "Arquitectura Colonial"

– Revista de la U.N.C. Año 5 Nº1, marzo de 1918, Córdoba.

-

LA REVISTA DE BUENOS AIRES: "Relación del

estado de la provincia intendencia de Córdoba al dejar al

mando el Marques de Sobre Monte" - Año VIII Nº 83, mayo

de 1870.

-

LASCANO GONZALEZ, Antonio: "Monumentos

Religiosos de Córdoba Colonial" - Editorial Sebastián

Amorrortu - Buenos Aires, 1941.

-

MENDIBURU; Manuel de: "Diccionario

Histórico-Biográfico del Perú" - Parte primera Tomo

Séptimo - Imprenta Bolognesi - Lima, 1887.

(4)

-

TORRICO LORENZO, Iván:

"San Roque, el

peregrino antipestífero de Montpellier" - Revista Digital

de Iconografía Medieval - Vol. IX Nº 18, 2017.

-

UDAONDO, Enrique: "Diccionario Biográfico

Colonial Argentino" - Institución Mitre - Editorial

Huarpes S.A. - Buenos Aires, 1945.

-

ZURITA, Carlos E.: "El Hospital 'SAN

ROQUE' y su fundador" - Fundación San Roque - Córdoba,

1960. (5)

Agradecimientos:

-

A la

restauradora Marcela Mamanna por aportar sus relaciones.

-

Al

Cdor. Adolfo Bringas de la Fundación San Roque por su

disponibilidad y atención.

-

Al

Dr. Lucas Ballini de la Fundación San Roque por su

amabilidad y aporte de información.

-

A la

curadora Yanina Malizia por la información suministrada y su

disponibilidad para la concreción de este trabajo.

-

A la

Lic. en Letras Clásicas Leticia Mancini, por la traducción

de

la placa de piedra que conmemora la bendición

del templo por parte del Obispo de Arequipa Diego Salguero

de Cabrera, el 10 de febrero de 1765.

|

Nota: Quienes hacemos "Capillas y Templos"

esperamos, con ansias, poder entregar imágenes de una

iglesia San Roque debidamente restaurada por las

autoridades responsables del mantenimiento de este

Monumento Histórico Nacional. Están trabajando y en la

afanosa búsqueda de los importantes fondos necesarios

para poder lograr dicho objetivo. |

|