|

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

|

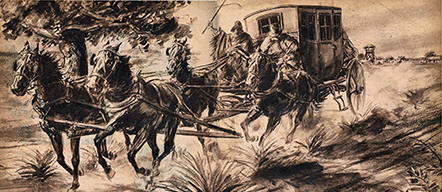

El 16 de junio de 1948, la Revista "Leoplán" - Magazine

Popular Argentino n°338 publica "El último perro", la

novela de Guillermo House.

De la misma extraemos los primeros párrafos donde se describe de

un modo poético lo que era la Esquina y Posta del Lobatón:

"No tenía edad. Aplastada por el silencio, estaba allí. Se la

adivinaba casi, arrellanada como bataraza clueca entre el

pajonal, diluida en el tono imperante, adaptada por mimetismo al

color, a la forma y al medio. Su único árbol, un sauce añoso,

apenas si alcanzaba a peinar los techos de junco. Plantada sobre

el repecho de una suave lomada, era difícil advertirla desde la

dirección del sur y hasta de la opuesta. A su vez, los moradores

valíanse de un mangrullo para transponer cómodamente con la

vista ese imperceptible obstáculo. Era, sin embargo, tan

elemental la estructura del divisadero, que podía confundirse a

la distancia con el ramaje de un árbol seco.

Quien viniera desde el rumbo de la Cruz del Sur solo habría

logrado ver, al acercarse, un achatado tunal y, en medio, la

sospecha del sauce, perdidos en la espesura de los cardales

gracias al disimulo de la precaución.

Abandonada en la inmensa pampa, como un huevo gaucho de

ñandú, la Esquina y Posta del Lobatón no tenía edad. Como los

indios viejos".

Ilustración de Arteche - Revista "Leoplán" -

Magazine Popular Argentino n°338

"El último perro" de Guillermo House |

Para quienes estén interesados en los acontecimientos

previos a lo consignado en el presente material y que involucran

a la ruta de transito que, a través del sudeste cordobés,

conectaba Buenos Aires tanto con el Alto Perú como con

Chile, les aconsejamos se remitan al contenido reservado a

Cruz Alta.

Josef Reseguín nació en 1742 en Tarrasa (España) y con tal solo

15 años ingresó en la Real Escuela Militar de Matemáticas

establecida en Barcelona. En 1780 ubicado en Montevideo y con 38

años recibe, de manos del Virrey Juan José de Vértiz, el ascenso

a Teniente Coronel de los Dragones de Buenos Aires. Un año

después inicia una marcha de 20 días rumbo a La Plata en el Alto

Perú para asumir el cargo de Gobernador Intendente del Puno y

proceder a sojuzgar el levantamiento de Tupac Amaru y Tupac

Katari. Copiando la ruta que previamente había transitado

Concolorcorvo, deja constancia, en varios escritos, las vivencias

de dicho largo viaje. Uno de esos documentos datado con fecha 24

de julio de 1786 lleva por título "Examen de postas de las

jurisdicciones de Córdova, San Tiago del Estero y San Miguel del

Tucumán". De dicho material una vez superada la

Posta de Cabeza de

Tigre y habiendo alcanzado la Posta de Lobatón, rescatamos

que Reseguín atribuye a Bruno Gutiérrez el cargo de Maestro de

dicha

Posta y describe a la misma como "... sobrante de

caballos, tiene guarto para los Correos y Pasageros con puerta y

llabe. Le falta la Ordenanza de Pastos y Sebada, tiene título y

hecha la contratación con la administración de Córdova. El

maestro de posta hizo presente que no encuentra postillones que

quieran servir en la casa por lo solitario y expuesto del paraje

en que está situado, razón porque no tiene más de uno. Así por

esta razón como por los motivos dichos de estar esta posta

expuesta a las imbaciones de los Indios Infieles, no solo

combendrá mandarle al Comandante del Saladillo le provea los

mozos que necesite para el servicio de postillones sino que

también sería oportuno obligar a alguno que asistiese esta

posta".

|

El Fray

Pedro José de Parras realiza numerosos viajes entre 1749

y 1753 de los que deja testimonio en el libro "Diario

y Derrotero de sus viajes, 1749/1753 - España, Río de la

Plata, Córdoba y Paraguay". Del mismo extraemos que

el 19 de diciembre de 1750 por la mañana "... fuimos

al paraje que llaman el Fraile anduvimos cuatro leguas

desde la Estancia de Ruiz Diaz, que está en el paraje

llamado El Salado y aquí se juntan el Río Tercero y

Cuarto y mudando el nombre componen el río nombrado el

Carcarañal que pasa por Calchaquí en entra en el Gran

Paraná. El Río Cuarto trae el agua salada y viciando al

Rio Tercero queda el Carcañal inservible de modo que no

puede usarse para la bebida. Desde el Saladillo, ya es

toda la costa del río muy pelada y desapacible porque no

tiene árbol ni multa alguna en sus márgenes. Sin duda

que la cualidad de ser tan salada el agua esteriliza

toda la tierra que baña". |

|

El Sacerdote

José Manuel Peramás dejó un rico testimonio escrito sobre la

expulsión de los jesuítas durante 1767; por su parte, será José A.

Ferrer Benimeli quien estudiará dicho texto volcándolo en

un trabajo que lleva por título "Viaje y peripecias de los jesuítas expulsos de

América". Del mismo extraemos que

el 1 de agosto de dicho año la comitiva pasó "... el

Saladillo, llamado así porque hace salobres las aguas del río

Tercero, en el cual entra a poca distancia el camino real. Por

esta razón y la de no haber agua en las jornadas siguientes,

hicieron provisión de agua en unas botijas que llevaba cada

carreta. Justamente al pasar el Saladillo encontraron a unos

caballeros de Buenos Aires que les contaron cómo habían preso a

varios principales de la ciudad 'por ser afectos nuestros', a

los que desterró Bucareli, a unos a la isla de Martín García y

otros a Maldonado".

Walter B. L. Bose en su artículo "Córdoba, centro de las

comunicaciones postales en las Provincias Unidas del Río de La

Plata" consigna que

"... a partir del 26 de

agosto de 1779, Francisco Gutiérrez se hace cargo de la Posta de

Esquina de Lobatón en carácter de Maestro. Al fallecer, el 2 de

mayo de 1784, la responsabilidad fue asumida por su viuda Clara

Juárez y un hijo de ambos de nombre Bruno Gutiérrez desde el 16

de abril de 1785. En 1786 se traslada al Saladillo de Ruíz Díaz

por 'miedo a los indios' estableciendo una parada en la Esquina

de Lobatón que servía Mathías José Gutiérrez desde el 26 de

agosto de 1796, durante muchos años".

El historiador José Ignacio Avellaneda rescata el documento que,

bajo el título "Descripción de los caminos, pueblos, lugares

que hay desde la Ciudad de Buenos Ayres a la de Mendoza, en el

mismo reino", fue escrito por el

Comandante de Frontera y de las

Armas del Partido de Cuyo José Francisco de Amigorena y

fechado en Mendoza el 6 de febrero de 1787. El mismo es un

relato pormenorizado del camino transitado por el expedicionario

donde se da cuenta, no solo de las características de la ruta,

los caminos secundarios y las distancias, sino que también

aporta una importante y valiosa información sobre la geografía

en general, los asentamientos poblacionales y sus recursos de

subsistencia. De dicho diario de viaje extraemos un fragmento

donde se consigna que, una vez dejada atrás la Posta de Cabeza

de Tigre pasan a la siguiente Posta:

|

"A la Posta de la viuda de

Gutierrez a la Esquina de Lovaton (se pagan 5 leguas):

Esta Posta sinembargo de tener su foso, y Murallita en

buen estado se ha despoblado después de la ultima

irrupción de los Barbaros que la robaron todos los

Cavallos, y hasta el Fuerte del Saladillo que hay tres

leguas, no se encuentra rancho alguno, porque los que

huvo fueron destruidos por los mismos, y asi los Correos

no mudan desde la Caveza del tigre hasta las Barrancas

que hay 11 leguas, y si sigue la osadia de los Indios

como hasta aquí, se cortara tal vez la Posta, a lo menos

desde los Desmochados hasta Fraile muerto, en cuyo caso

sera preciso establecer una Posta en el Fuerte de la

Esquina y otro en el de el Saladillo para que pueda

correrse".

Si su interés es acceder al relato

específico que abarca el trayecto transitado dentro del

territorio cordobés,

haga click aquí.

Por el contrario, si su deseo es tomar

contacto con la integralidad del documento y por ende,

de todo el viaje,

haga click aquí. |

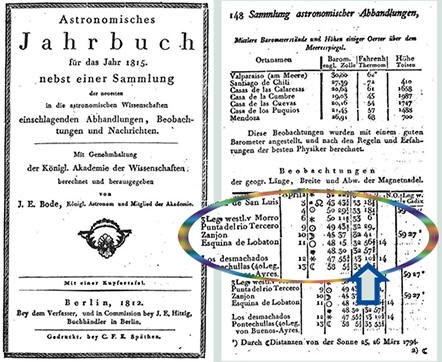

Un relevamiento realizado por

astrónomos alemanes en 1794 e integrado en un Anuario publicado

en 1815 por J. E. Bode en su carácter de Miembro de la Academia

de Ciencias Real de Alemania da cuenta de la medición, efectuada

el 11 de abril de aquel año, para definir la ubicación de la

Esquina de Lobatón tal como se consigna en la tabla adjunta:

El viajero inglés Alexander Caldcleugh Beatson (Londres,

1795 - Valparaiso, 1858) recorre la zona desde 1819 hasta 1821

recopilando experiencias que volcará en el libro "Viajes por

América del Sur".

Del mismo extraemos

que:

|

Un 2 de

marzo, salimos de la Posta Cabeza de Tigre "... para

la Posta de Lobatón, a distancia de cinco leguas; al

salir del pueblito vi dos avestruces domésticos y

continuamos hasta las márgenes del Río Tercero. Nubes de

mariposas alzaban vuelo entre los pastos y cubrían el

campo. A dos leguas de allí vimos el sitio donde fue

fusilado Liniers. Llegamos a Lobatón, un simple rancho y

no cambiamos caballos hasta la Posta de Saladillo, nueve

leguas más allá. Antes pasamos un río de agua salada que

desemboca en el Tercero, éste también es salado en

tiempo de seca. En la posta me encontré con un fraile

franciscano que viajaba de Córdoba a Buenos Aires. Era

hombre de edad provecta y parecía lamentar los cambios

operados en el país por la revolución. Terminó sus

comentarios con un 'no hay remedio' [en español en

el original], expresión filosófica muy común en boca

de los hispano-americanos".

Fragmento del libro de Alexander

Caldcleugh |

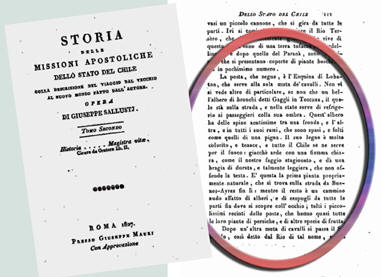

Hacia 1824,

camino a Chile, el futuro

Papa Pìo IX transita estos caminos. El relato de este viaje

lleno de viscisitudes se editó en Roma en 1827 bajo el título "Storia delle Missioni Apostoliche

dello Stato del Chile. Colla descrizione del viaggio dal

vecchio al nuovo mondo fatto dall´autore". Del original

del mismo extraemos unos párrafos

donde se consigna

que una vez dejada atrás la Posta de Cabeza de Tigre la comitiva

se encuentra con la siguiente que es "... la de Esquina de

Lobaton que sirve tan solo para el cambio de caballos. No se ve

otra cosa en particular salvo un hermoso árbol muy ramificado

del tipo de las Acacias de la Toscana el que está sobre el

camino y que en el verano sirve para refrescar, con su sombra, a

los viajeros. Este árbol tiene afiladas espinas en sus ramas

cubiertas de tupida fronda. Su leño es muy colorido y firme y en

todo Chile lo utilizan para fuego ya que arde con una llama

clara como nuestras hayas dando brazas duraderas y ligeras que

no afectan la cabeza. Este es el primer árbol propiamente natural

que se observa desde Buenos Aires ya que todo el camino estuvo

desnudo de árboles o de matorrales al menos hasta donde da la

vista, con la salvedad de los pequeños recintos de las Postas

que tienen sus propios árboles de duraznillos u otras frutas".

"Storia delle Missioni Apostoliche"

y fragmento de interés

Desde Francia parten dos embarcaciones que

atracarán en Chile a fines de 1825, se trata de

la Fragata La Thetis y la Corbeta L'Esperánce. Un grupo de su

tripulación inician, el 26 de enero de 1826, un largo camino con destino

final en Buenos

Aires cruzando la cordillera por el Paso del Río Blanco. A

mediados de febrero arriban a la Posta de Esquina de Lobaton

donde hacen noche. El relato de la travesía es asumido por el Teniente de Navío de

La Thetis Conde Edmond de la Touanne con la tutela y

autorización del Capitán de Navío Barón de Bougainville. La obra

será publicada en París, varios años después,

en 1837 bajo el título "Itinéraire Valparaiso et de Santiago

de Chile a Buenos Aires para les Andes et les Pampas".

El cuadro donde se refleja el detalle del itinerario recorrido, en el espacio

reservado al tramo desde Punta del Agua hasta Arroyo de en Medio

se deja constancia que "... Esquina de Lobaton es

una mala Posta a menudo atacada por indios".

Al recorrer el texto de Edmond de la Touanne descubrimos algunas

líneas que dan cuenta que habiendo dejado atrás la Posta de

Barrancas donde "... los habitantes fueron obligados a

rendirse y el pueblo de Saladillo que es un pequeño reducto

protegido con un cañón que les permite defenderse de los

ataques", el contingente "... termina haciendo noche en

la Posta de Esquina de Lobaton a la que los indios visitan con

frecuencia. Recién en Arroyo de en Medio encontramos una cabaña

más segura ya que en ella no se esperan ataques atento que los

aborígenes fueron desplazados, alejándolos de esta zona".

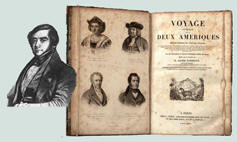

Alcides d´Orbigny recopiló y

publicó numerosos viajes que involucraban a Sudamérica

y Argentina. La obra publicada en varios tomos y bajo el título

"Viaje pintoresco a las dos Américas" fue impresa

en París hacia 1836 y años siguientes. En dicho material extraemos que

los viajeros llegaron a

"... la Cruz Alta, luego

a la Cabeza del

Tigre y finalmente a la Esquina de Lobaton, puntos

fortificados todos al modo del país, y más o menos célebres por

los ataques de los indios. El último sobre todo, situado en la

provincia de Córdova, fue defendido y salvado, algunos años

antes de mi paso por él, en enero de 1833, de los furores de una

indiada o ejército de los indios; un coronel de las tropas del

Tucumán y un francés, atrincherados solos detrás de sus murallas

de cactus, asombraron de tal modo a los sitiadores con la

exactitud de sus fuegos, que los obligaron a ceder. Después de

haber luchado tres horas, se retiraron los indios con la pérdida

de tres de los suyos y gran número de heridos, sin haber podido,

a pesar de sus continuos esfuerzos, abrir una brecha en el

fuerte que defendían los dos valientes que formaban la

guarnición".

Alcides d´Orbigny y su obra

"Voyage pittoresque dans les deux

Amériques"

De la "Nueva historia de la Nación Argentina" extraemos que

las necesidades, la cotidiana inseguridad y las permanentes

situaciones de zozobra a la que se veían sometidas las pequeñas

comunidades del interior no impedían que cierta "...

normalidad se instalara apenas encontraban un resquicio

favorable. Es así como las crónicas de viajes describen los

bailes improvisados por el vecindario ... en todas partes,

incluída la sombría posta de Lobatón, cercada por zanjas y

arbustos espinosos, hay siempre a mano una guitarra y el baile

puede comenzar en cualquier momento".

El médico alemán Ludwing Friedrich Froriep rescata, para la

publicación científica

"Noticias sobre Ciencias Naturales y Médicas" de 1839,

un trabajo de 1835 realizado por James Tweedie que llevaba por

título "Las pampas de Buenos Aires a Tucumán".

|

Del mismo extraemos que "... habiendo superado

Cabeza del

Tigere [así en el original] a 320 millas de

Buenos Aires, la margen oriental del Río Carcaraña es un

área que tiene un aspecto espléndido con bosques de

algarrobos y chañares que bordean el río que se desplaza

a una velocidad de una milla inglesa por hora a lo largo

de un cañón de 30 o 40 pies de altura. La vegetación

sobre la orilla arbolada es rala por falta de luz solar

mientras que sobre el oeste el manto es denso hasta

donde da la vista". Al avanzar en el texto da cuenta

que se detuvieron en "... la abandonada Posta de

Lobaton, donde la vegetación es extraordinariamente

similar a la de Bahía Blanca, que está a más de 1100

millas de distancia". Superan luego el "...

Saladillo de Ruiz Díaz, un pequeño río con orillas

cubiertas de una blanca capa salada que se extiende unos

100 pasos sobre ambos márgenes; al pisar cruje como si

se pisara hielo". El botánico hace especial mención

a la presencia abundante "... de Oxalis, del perenne

Eupatorium cannabinum y de la hermosa y pequeña

Nierembergia gracilis"; las que configuran un

paisaje "... de aspecto colorido". El científico

reflexiona que todo el viaje mayoritariamente había sido

a través de territorios "... áridos y despoblados";

en contradicción con esta zona donde los sauces y

algarrobos crecen fuertes de resultas de la excelente

agua del Río Carcarañá devenido en Tercero al que iban

acompañando a corta distancia. El autor consigna haber

visto "... varias casas y vastos campos de buena

tierra hasta llegar a

Frayle

Muerto con sembradíos de maíz, calabaza, frijoles y

tomates". |

Fragmento del relato de James Tweedie |

Hacia 1848, otro viajero, en este caso el pintor inglés Robert Elwes

recorre estas vastas extensiones. Su travesía fue volcada a un

libro que es publicado

en 1854 bajo el titulo "Apuntes de un viaje alrededor

del mundo", en el mismo se incluye un

interesante número de ilustraciones y acuarelas de su autoría.

De dicho material extraemos que durmieron en "... Esquina de

Lobaton, una casa aislada y cercada con cactus". El autor

reconoce que los hábitos de los lugareños "... han cambiado,

aunque poco en los últimos treinta años". El inglés resalta

en su diario que el Maestro de Posta muestra preocupación por la

invasión de loros y le ofrece a Elwes "... su vieja carabina

..." invitándolo a eliminar algunos; la precariedad del arma

hace que el viajero optara por "... desenfundar mi propia

arma matando a dos pájaros".

Robert Elwes y su obra

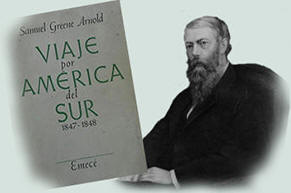

En el mismo año, el abogado e historiador estadounidense Samuel

Greene Arnold transita nuestras tierras uniendo Buenos Aires con

Santiago de Chile. Su experiencia es volcada en un diario de

viaje rico en puntillosos detalles de la vida cotidiana. Eran

las 6 de la tarde del sábado 18 de marzo de 1848 cuando llegan a

Lobatón encontrándose "... con una posta solitaria como no lo

son las demás de las que hemos hablado, pero la más fuerte que

hemos visto. Está rodeada por dos cercos de los cactos redondos

y lobulados, que crecen más altos, más tupidos, más resinosos e

impenetrables que los cactos de hoja ancha. Los retoños son casi

del mismo tamaño, redondos y lobulados o rayados con 8 a 10

rayas cada uno, erizados de espinas y crecen muy juntos. Cada

cerco tenía cinco pies de ancho abajo, de 10 a 12 arriba y por

lo menos 15 pies de alto. Entre ellos había una zanja de unos

seis pies de profundidad y diez de ancho. Dentro de todo estaba

el rancho del gaucho, tan defendido de cualquier ataque como

Gibraltar, de todo menos de la artillería ... Nos quedamos un

rato con la mujer del gaucho y mi guía tocó la guitarra como lo

hace en casi todas las postas donde siempre hay guitarras".

Poco tiempo estuvieron en Lobatón continuando camino hacia la

posta del Saladillo donde llegaron más allá de las 10 de la

noche acompañados de un clima "... frío y lluvioso".

Durante este trayecto de unas 5 leguas consigna en su relato que

empiezan "... a aparecer árboles o más bien arbustos de la

variedad de las mimosas y flores rojas brillantes que cubrían el

suelo en grupos; una agradable variación del llano desolado

desde hace muchos años y que, ahora, está con los colores

amarillentos del otoño".

Samuel Greene Arnold y su diario de viaje

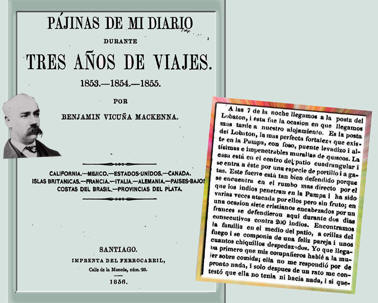

A mediados del segundo semestre de 1855, el escritor, historiador,

naturalista y político chileno Benjamín Vicuña Mackenna recoge

sus experiencias en la zona las que, volcadas a modo de diario

de viajero, concluyen en dos tomos que llevarán por título "Pájinas de mi diario durante tres

años de viajes - 1853/1854/1855". Del capítulo XXXIV

extraemos que

“... a las 7 de la noche llegamos a la posta del Lobaton, i ésta

fue la ocasión en que llegamos más tarde a nuestro alojamiento.

Es la posta del Lobaton, la más perfecta fortaleza que existe en

la Pampa, con foso, puente levadizo i altísimas e impenetrables

murallas de quiscos. La casa está en el centro del patio

cuadrángular i se entra a éste por una especie de portillo i a

gatas. Este fuerte está tan bien defendido porque se encuentra

en el rumbo más directo por el que los indios penetran en la

Pampa i ha sido varias veces atacada por ellos pero sin fruto;

en una ocasión siete cristianos encabezados por un francés se

defendieron aquí durante dos días consecutivos contra 200

indios. Encontramos la familia en el medio del patio, a orillas

del fuego i se componía de una feliz pareja i unos cuantos

chiquillos despedazados. Yo que llegaba primero que mis

compañeros hablé a la mujer sobre comida; ella no me respondió

por de pronto nada, i solo después de un rato me contestó que

ella no tenia ni hacia nada, i si queríamos que conchavásemos

una mujer para que nos cocinase, lo hiciésemos, i esta amable

sílfida sacudiendo las cenizas de su camisón se fue muy

tranquila a dormir. Pero si quiero se conchabó la mujer i

pudimos después de dos horas comer una regular cazuela. Es de

advertir como un lenitivo contra esta amabilidad campera que

estos contrastes no nos ponían absolutamente de mal humor, sino

que en la monotonía de nuestra vida todo incidente era motivo de

risa”.

Benjamín Vicuña Mackenna, su libro "Pájinas de

mi diario" y fragmento del mismo

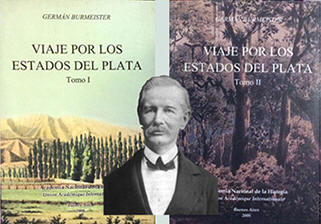

A lo largo del período 1857 - 1860, el científico prusiano Karl

Hermann Konrad Burmeister realiza un pormenorizado relevamiento

de la Confederación Argentina. Luego, su trabajo es volcado en

un imprescindible manual de consulta que se editará bajo el

título "Viaje por los Estados del Plata". Su

paso por Córdoba se realiza durante fines de febrero de 1857; el

trayecto lo recorre utilizando un carretón de dos ruedas y una

pequeña escolta aportada por Urquiza. Según su relato, luego de

Cabeza de Tigre (actual

Los Surgentes)

y de transitar manteniendo dirección norte llegó a "...

Lobatón, una pequeña estancia en medio del campo, sin otro

adorno que un par de sauces grandes y un jardincito, rodeada de

un buen cerco vivo compuesto de cactus columnares de leguminosas

de espinas intercaladas que la convierten así en una especie de

fortín con la tunas erguidas encima de un borde levantado a

pala, el cual, por fuera, estaba erizado de arbustos espinosos.

Una angosta entrada permitía pasar al patio donde se encontraba

la casa y la amplia habitación de la posta".

"Viaje por los Estados del Plata" -

Germán (Hermann) Budmeister

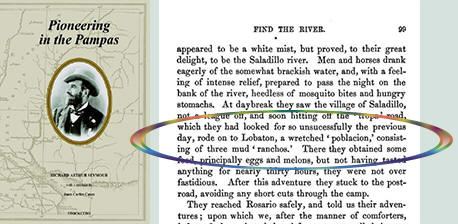

En 1865 el

inglés Richard Arthur Seymour

radicado en la zona reproduce el relato que le transmiten unos

colonos amigos en tránsito hacia Rosario; de acuerdo al mismo, Lobaton

es "...

una miserable 'población'

[en castellano en el original], que consta de tres 'ranchos' [en castellano en el original] de

barro". Allí los viajeros, "... obtuvieron algo de

comida, principalmente huevos y melones". Este texto

corresponde al pormenorizado relato que el colono publicó años

después bajo el título "Pioneering in the Pampas or the first

four years of a Settler´s experience in the La Plata Camps".

"Pioneering in the

Pampas" de R. A. Saymour y fragmento del mismo

Eran décadas en que la presencia permanente de los ataques

indios provocaba que la zona quedase, con frecuencia, arrasada.

Puntualmente, el Saladillo de Ruí Díaz y la Posta de Lobatón

tenían el duro privilegio de ser las más afectadas junto con, en

dirección este, las Postas de

Cabeza de Tigre

y Cruz Alta y hacia el

oeste, Fraile

Muerto. La razón se infiere en el hecho que los malones

indios provenientes desde sus comunidades ubicadas en

territorios de la actual Provincia de La Pampa, recorrían trazas

bien definidas que se conocían como rastrilladas y que, a este

sitio en particular, era a donde confluía el camino conocido

como "de Las Tunas". Estas rastrilladas eran el resultado

final en que quedaban los terrenos transitados tras el

permanente movimiento de estos malones que, al momento de

regresar tras los ataques, lo hacían arriando además los ganados

vacunos y equino sustraídos a los colonos. Norberto Mollo en su

trabajo de investigación que lleva por título "Rastrilladas

indígenas en el sur de Córdoba", explica que la rastrillada

de Las Tunas "... se extendía desde el Saladillo de Ruí Díaz,

en las nacientes del Río Carcarañá, pasando por el paraje Las

Tunas en dirección sur sudoeste, por la laguna Langheló y

prolongándose hasta Tres Lagunas, cerca de Italó, donde se unía

con la rastrillada del Sauce para constituir la de Trenel. Su

extensión aproximadamente era de 280 kilómetros, abundando en su

curso aguadas, cañadas, jagüeles y lagunas".

Esta misma rastrillada será utilizada, en 1869, por Lucio V.

Mansilla y sus fuerzas durante la campaña de desplazamiento de

la conocida como frontera sur del Río Cuarto al Quinto y

liberándose así, todos estos territorios, de la amenaza

permanente abriéndose el camino a la radicación definitiva de

poblaciones estables a la que se sumaría una fuerte presencia de

colonos extranjeros, principalmente italianos, atraídos con el

fomento de la inmigración a partir de la ley promulgada en 1876.

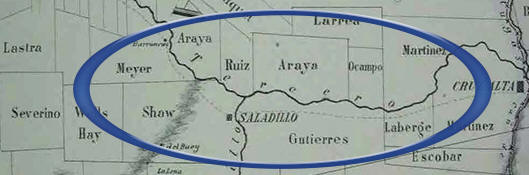

Decíamos más arriba que Walter B. L. Bose en su artículo "Córdoba, centro de las

comunicaciones postales en las Provincias Unidas del Río de La

Plata" consignaba que

"... a partir del 26 de agosto de 1779, Francisco Gutiérrez se

hace cargo de la Posta de Esquina de Lobatón en carácter de

Maestro".

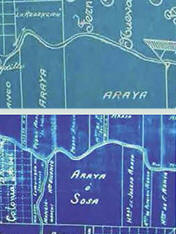

Su viuda y luego sus descendientes mantienen una relevancia

significativa sobre la zona; de hecho, un siglo después, en un

mapa de 1872 observamos que dicho apellido (con el cambio de "z"

por "s") se conserva sobre amplios territorios sobre la margen

sur del río Tercero. El apellido Araya, por su parte, aparece

nominado en vastas zonas en la costa norte.

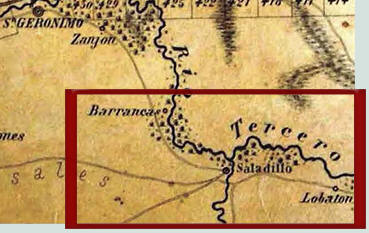

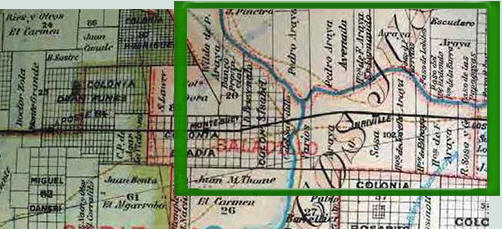

Mapa Chapeurouge 1872

Los apellidos Pintos, Gutierrez o Gutierres, Sosa, Araya

aparecen, a lo largo de varias décadas, en un complejo

entramado que, difícil de explicar de un modo sencillo, sucinto

y poco tedioso, conforman el progresivo cambio de manos de

las distintas fracciones en las que fue desgajándose todo este

territorio.

Algunos de esos

procesos son la consecuencia de fusiones vinculares (por ejemplo: relación de cuñados entre los Gutierres y los

Sosa); otros, resultado de litigios o pleitos que involucraban a

terceros o al mismo interior de un grupo familiar; hay compras con ciertos

o aparentes marcos legales; pero, también, producto de presiones

e hipotecas bien o mal resueltas; disputas de reconfiguración de

límites consecuencia de ilegales apropiaciones. El hilo conector

de todo este anárquico derrotero es, la precariedad o la

ausencia misma de documentación lo suficientemente válida que

pudiese respaldar, de modo fidedigno, el reclamo genuino de

propiedad sobre estas tierras.

En síntesis, solo quienes se han abocado a estudiarlos en profundidad

son los más idóneos para poner, con mejores herramientas que las

nuestras, cierta claridad sobre el tema. De allí que invitamos a

recorrer las páginas del pormenorizado trabajo realizado por

Juan D. Delius bajo el título

"Reseña acerca de los campos que

circundan la antigua estancia Monte Molina, Saladillo,

Córdoba" y dentro del mismo, es muy útil detenerse

en la información consignada sobre uno de los protagonistas

centrales de esta historia: Pedro Araya, un comerciante

residente en Rosario que cobraría significancia en esta zona.

Durante la década de 1860, con el desplazamiento de la frontera

india hacia el sur, se inicia un proceso de regularización de

los títulos de propiedad a lo largo de estas tierras.

Existe un trabajo realizado por Alexis Matías Ahumada que fue

expuesto bajo el título "El acceso a la propiedad privada por

confirmación de títulos en el confín sudeste de la Provincia de

Córdoba, 1850-1880" del que podemos extraer un detalle

documentado e interesante de como Pedro Araya va

consolidando su presencia patrimonial en estos territorios que

nos ocupan. De dicha investigación extraemos que Pedro Araya

ingresa como tercero en una disputa de confirmación de derechos

de propiedad de una superficie menor ubicada en una zona vecina

al Saladillo de Rui Díaz en dirección a

Fraile Muerto.

Mapa Echenique 1866

Según la documentación evaluada por Ahumada se concluye que

Araya "... comenzó con la compra a Silverio Ramírez de una

propiedad de 270 hectáreas, que provenían de la denuncia sobre

tres leguas y media de tierras que realizó Nicolás Pintos en Las

Barrancas, en 1797. Dicha compraventa fue protocolizada siete

años después y dio pie a la conformación del resto del

patrimonio de Pedro Araya. Es probable que a partir de esta

primera adquisición Araya ocupara una superficie mucho mayor a

la que le correspondía. Por lo menos su avance sobre los

terrenos vecinos se puso al descubierto en una demanda de

Mercedes Pintos, nieta y una de las sucesoras de Nicolás. Dicha

demanda fue por ocupación ilegal de tierras, y se resolvió por

la compra de derechos a la demandante, un año después. Además de

comprar derechos a las distintas ramas sucesoras de Nicolás

Pintos como es el caso de las operaciones de compra a las

familias Ramírez, Pintos y Cabanillas, amplió su propiedad por

la adquisición de terrenos colindantes a los titulares de los

derechos de la denuncia que en 1797 realizó José Matías

Gutiérrez, en Lobatón. Esto fue a través de compras a los

herederos y al intermediario Félix María Olmedo quien representó

a la familia Sosa en la restitución de sus derechos sobre estas

tierras". El autor avanza en describir la sucesión de

compras que va efectuando Pedro Araya incluso con precios

extrañamente más altos que el valor real de mercado; sin

embargo, durante el proceso de deslinde centrado en la década

1860-1870 y aún contando con suficiente documentación

probatoria, no será él quien realice la respectiva gestión;

recién, continúa Ahumada, "... a finales del siglo XIX la propiedad de Araya es

legitimada mediante las distintas mensuras que sus sucesores

realizaron, alcanzando aproximadamente 32 mil hectáreas, de las

cuales la mitad representaba los derechos adquiridos del título

precario de Nicolás Pintos, mientras que la otra mitad

correspondía a los derechos de Matías José Gutiérrez".

|

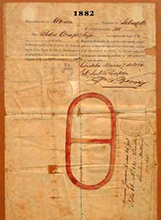

En marzo de 1884, Pedro Araya e Hijos efectúa el trámite

del registro de yerra correspondiente a la recientemente

fundada "Estancia La Redención" que, con sede en

Inriville, se suma a las distintas estancias que, con

distintos nombres, eran de

propiedad familiar.

(Material de

Juan D. Delius bajo el título

"Reseña acerca de los campos que circundan la antigua

estancia Monte Molina, Saladillo, Córdoba") |

|

El Poder Ejecutivo promulga, con

fecha 27 de noviembre de 1888, un decreto que divide el Departamento de Marcos Juárez

en cinco pedanías identificadas como Espinillos,

Colonias, Las Tunas, Caldera y Cruz Alta. Esta última, por un

nuevo decreto de fecha 3 de setiembre de 1891, es dividida en

dos, conformándose las pedanías de Cruz Alta y la de Saladillo.

La línea limítrofe de tal división nacía según la norma dictada

"... de un punto denominado Lobatón en la costa del Río

Carcarañá".

Del trabajo de Delius, por otra parte, extraemos que la Posta

de Lobatón, como tal, estaba ubicada en cercanías del Río Carcarañá,

pero iba teniendo distintas ubicaciones de

acuerdo al paso de los años y los reiterados ataques indios que

reducían el precario asentamiento en tierra arrasada haciendo

que los relevamientos de variados viajeros la

consignaran en diversos sitios; o incluso, ni siquiera la

ubicasen. De esta profusa tarea de investigación rescatamos un

documento de la Estancia de Lobatón que, según mensura de 1897,

involucra buena parte de las distintas líneas familiares de los

Araya.

Sección este del

lote F102 identificado como Estancia El Lobatón (Material de

Juan D. Delius bajo el título

"Reseña acerca de los campos que circundan la antigua

estancia Monte Molina, Saladillo, Córdoba")

De este conjunto patrimonial que disponen por herencia familiar

los hermanos Araya de Avenada, una fracción perteneciente a Inri

Jesús (1873-1952) más otros terrenos que éste le había comprado

a su hermano Lincoln son destinados a ser utilizados en el

asiento de una naciente población en torno a la estación de la

próxima línea férrea ha ser construída por la inglesa Compañía

de Ferrocarril Central Argentino Limitada. Las tierras

destinadas a este fin fueron expropiadas a sus propietarios por las provincias de Córdoba,

Santa Fe y el Gobierno Central. El contrato entre las partes

fijaba que se "... donaban a la Compañía en plena propiedad

una legua de terreno a cada lado del camino en toda su extensión

a condición de poblarlas". El primer tren llegaría al

pueblo hacia octubre de 1910. La palabra 'donación' aparecerá

también en los planos de Inriville y su Estación que, frente a

la Gobernación, se

inscribirán en octubre de 1911. Por

entonces, Inri Jesús Araya de Avenada cumplía poco más de un año

de haber asumido el cargo de Jefe Político del

Departamento de Marcos Juárez. La tradición, asegura que fueron

los mismos ingleses quienes eligieron el nombre de la estación y

pueblo con el objeto de honrar a Don Inri.

Mapa Warner 1903, mapa Peralta 1905 y Don Inri Jesús Araya de Avenada

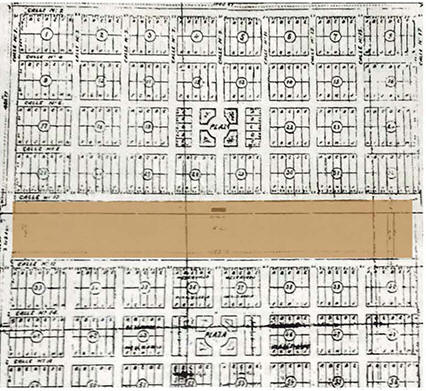

En el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba en sus Series

Notariales 1, 2, 3 y 4 correspondientes al período 1882-1925

encontramos dentro del Catálogo de Planos realizado por el

Licenciado Eduardo Gould que a Folios 1168/1169 y 1176/1177 del 8 de

octubre de 1911, refrendados ambos por el Escribano Adscripto

Valentiniano Peralta, se incorporan sendos planos

(correspondientes al Departamento Marcos Juárez, Pedanía

Saladillo) identificando como "Partes" a "Inri Araya de Avenada

(Cia. FF.CC. Central Argentino Limitada)" e individualizados

en la columna "Pueblo/Ciudad", en un caso, como "Colonia

Lincoln (Estación Inriville)" y en el otro, como "Inriville".

En el apartado

titulado como "Asunto" la primer ficha consigna lo siguiente:

"COLONIA LINCOLN [INRIVILLE]: Plano de tres fracciones de

terreno de colonia Lincoln que fueran donadas para vía y

estación del ramal Cruz a Córdoba, FF.CC. Central Argentino.

Colindantes: Por el Norte y Sur, con la colonia Lincoln de Inri

Araya de Avenada; Este, con Pedro Araya; y Oeste, con Indalecia

Larguía de Hernández. OBSERVACIONES: Cerca del lindero Este, las

tierras son cortadas por un 'camino' a Saladillo"; mientras

que, la segunda, expresa: "PUEBLO [INRIVILLE]: Plano de dos fracciones de terreno que fueran

donadas para pueblo [Inriville] a deslindarse en estación del

ramal Cruz a Córdoba, FF. CC. Central Argentino. Colindantes: La

fracción Norte, por el Norte, Este y Oeste con Inri Araya de

Avenada; y Sur, con, terreno destinado a estación y vía del

ramal Cruz a Córdoba; y la fracción Sur, por el Sur, Este y

Oeste, con Inri Araya de Avenada; y por el Norte con el citado

terreno destinado a vía y estación. Observaciones: Las calles se

hallan enumeradas del 1 al 20 y cada parte del pueblo tiene su

plaza. En la parte Sur, los espacios reservados para edificios

públicos se hallan frente a uno de estos espacios públicos y,

además, se consignan las cuatro manzanas próximas que Inri Araya

Avenada se reservaba para sí".

Cuando Manuel Río y Luis Achával publican, en 1905, la excelente

"Geografía de la Provincia de Córdoba" incluyen una

pequeña colección de fotografías que nos sirven para

ejemplificar como se hacían notorias las diferencias entre los

propietarios de la tierra y los que eran arrendatarios.

Instalación de colono propietario y de colono

arrendatario

Frente a las malas cosechas de 1910 y 1911, la caída de los

precios internacionales, el costo de los fletes controlados por

manos extranjeras (servicios ferroviarios y marítimos) y el alto

costo de los arriendos pautados en años mejores con

terratenientes y grandes comercializadoras como Bunge y Born o

Dreyfus; en junio de 1912, impulsados por colonos y trabajadores

rurales en su mayoría inmigrantes italianos sumidos en la

miseria, estallan los movimientos agrarios en Santa Fe. La historia

los identificará como "El Grito de Alcorta" y será una reacción

que, rápidamente, se extenderá

hacia el este y sudeste de Córdoba.

El foco relevante en la amplia zona

que nos ocupa se dio en Tortugas, sobre la misma frontera entre

las dos provincias; para luego, esparcirse con distintos

grados de intensidad hacia Marcos Juárez, Monte Maíz, Inriville,

Justiniano Posse, Camilo Aldao, Arroyo Cabral, entre otras.

El

resultado de los levantamientos en Córdoba, a diferencia del

proceder en Santa Fe, concluyeron con violentas represiones

decididas desde la administración política provincial. De la

Compilación Documental realizada por Laura Blanca Perpetuo, bajo

la dirección de Patricia Roggio y editada con el título

"Relaciones del Estado con el mundo del trabajo. Córdoba

1910-1943" extraemos un documento del 16 de setiembre de

1912 donde consta que Pedro Mariani, en su calidad de

administrador del Señor Inri Araya, se dirige al Comisario de

Policía de Inriville denunciando que "... el individuo Justo

Sonverón - colono del campo que administro, está cometiendo

actos cuyo carácter afectan seriamente los intereses del

propietario, incitando a los colonos pacíficos que no han

querido abandonar su trabajo, a que abandonen sus tareas

plegándose a la huelga de los demás del mismo gremio, habiendo

para ésto citado a una reunión que se efectúa en el día de la

fecha. Comprendiendo que la propaganda del individuo, declarando

un boycott sin precedencias y de acuerdo a los artículos n°8 y

21 de la Ley de Defensa Social, pido se sirva proceder con

Justicia en estos actos que podrán acarrear serios perjuicios".

|

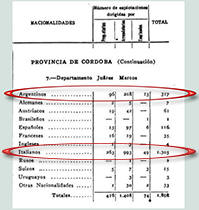

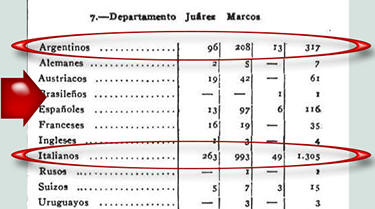

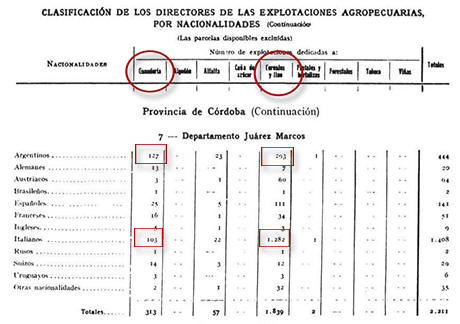

En 1914 y producto del tercer censo nacional, se tiene una cabal

visión del volumen de presencia extranjera en la zona,

principalmente italianos y como cambia, de modo notorio, el

destino productivo al que se inclina la producción territorial.

Así mismo se evidencia como se profundiza la concentración

propietaria en pocas manos. Quedan muy atrás los años de los

intentos de los colonos ingleses dedicados a la producción

ovina. |

|

En particular, en lo que se refiere al Departamento Marcos

Juárez, sobre 1898 involucrados en la actividad agrícola, el 69%

eran italianos mientras que solo el 17%,

argentinos. El resto se repartía entre 6% de españoles y 2% de franceses; convirtiendo en minorías absolutas a austríacos,

suizos, alemanes, ingleses, chilenos, etc. De ese 69% de

italianos, la amplia mayoría (76%: 993 sobre 1305) eran

arrendatarios, tan solo el 20% eran propietarios y el resto

empleados. Recordemos que, con el eufemismo de "empleados", en

realidad nos estamos refiriendo a los peones rurales. Para esos

años, más del 90% de los italianos privilegiaron la producción

de los cereales y el lino mientras que el 7% se dedicaron a la

ganadería y una mínima proporción optó por la alfalfa. Los

argentinos por su parte distribuyeron su actividad, aún dentro

de los mismos rubros, de modo más parejo donde uno de cada dos

optaba por la ganadería mientras que los otros se dedicaban a lo

agrario cerealero. También es interesante la diferencia cuando

se observa la distribución propietaria donde los argentinos, a

pesar de ser minoría frente a los italianos: el 30% eran

propietarios, el 66% arrendatarios y solo 4% empleados.

Detalles del tercer censo nacional realizado en

junio de 1914 durante la Presidencia de Roque Saénz Peña

A principios del siglo XX, el

diario La Libertad (identificado como Liberal) publicaba una nota que describe, con

crudeza absoluta, la migración hacia estos territorios de pobres

en busca de una esperanza de vida que se les niega en sus

asentamientos originarios. El texto es recogido por Beatriz Moreyra y Fernando Remedi en su trabajo

"Las cosas de todos los días en los espacios rurales de Córdoba

a comienzos del siglo XX". Del mismo extraemos la triste

nota del periódico: "Un largo ejército de la gente sin

trabajo de nuestros departamentos del norte y de las provincias

vecinas desfila silencioso por nuestros caminos abrasados, al

paso tardo de sus flacas cabalgaduras, llevando consigo en

pequeñas maletas todos los bienes conseguidos en la labor de su

vida. Los más felices atestan pestilentes vagones de segunda

clase de nuestro ferrocarril". Según los autores a estos migrantes los describe como "... el éxodo de los

desesperados del hambre". Con el avance del siglo XX las poblaciones se consolidan; el

control propietario de las tierras se define y concentra con

notoria y mayor claridad; el hecho es favorecido tanto por la

riqueza productiva de los suelos como por los favorables precios

internacionales que son impulsados por las necesidades propias de

la primer guerra mundial; la sumatoria de acontecimientos,

propiciarán períodos de bonanza que devendrán en beneficiosos

réditos para muy específicos sectores concentrados en pocas

manos de la naciente burguesía de la zona. El fenómeno hacia el

interior del sudeste cordobés expone con dureza la fuerte diferenciación de clases que se exacerba

producto de la injusta y desigual distribución de la riqueza generada.

A poco de iniciarse la segunda década del siglo, la

Revista

“Caras y Caretas”

N°1253 del 07 de octubre de 1922 se ocupa de la naciente

población publicando una fotografía de "... los

concurrentes al banquete ofrecido al prestigioso vecino de esta

localidad Sr. Carlos C. Vivanco, festejando su nombramiento de

Presidente de la Comisión Municipal".

El siguiente mapa catastral de 1924 muestra la Estación y Pueblo

Inriville y la distribución propietaria de la zona (material de

Juan D. Delius bajo el título "Reseña acerca de los campos

que circundan la antigua estancia Monte Molino, Saladillo,

Córdoba").

La

Revista

“Caras y Caretas”

N°1554 del 14 de julio de 1928 vuelve a dedicarle un espacio

a Inriville y lo hace con motivo de la toma de posesión del

cargo de Intendente de la Comuna por parte del Dr. Raúl

Figueroa.

El Dr. Raúl Figueroa junto a sus colaboradores

|

|

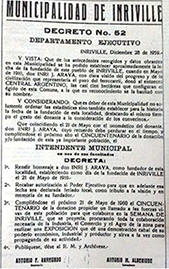

El 28 de diciembre de 1959, la

Municipalidad a través de su Departamento Ejecutivo

emite el Decreto 52 refrendado por el Intendente Antonio

Alberione. En el mismo se consigna que en "... mayo

de 1910, don Inri J. Araya, con clara visión del

progreso y de la civilización que representaría el paso

del ferrocarril, donó al entonces Central Argentino, las

casi cien hectáreas que configura el égido de esta

Comuna, a la que en reconocimiento se la bautizó con su

nombre". Basándose en facultades que le son propias

y atento que "... el 21 de mayo es el onomástico del

donante", se resuelve "... rendir homenaje a Don

Inri J. Araya, como fundador de esta localidad,

estableciendo como día de la fundación de Inriville el

21 de mayo de 1910. En adelante esta fecha sea declarada

feriado local, como tributo a la visión y en memoria de

su fundador". |

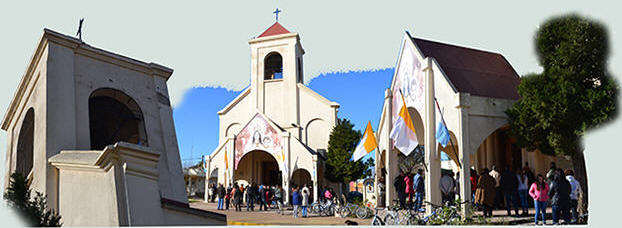

La capilla

|

Hilda Augusta

Schiavoni, en su trabajo contenido en "Civitatis Mariae

- Historia de la Diócesis de Villa María"

realizó una recopilación sobre el proceso de

construcción del edificio religioso. Según su

estudio ubica al año 1924 como el momento en que

una comisión, creada al respecto, se ocupa de gestionar

el espacio para erigir la futura iglesia colocando la

piedra fundacional de la misma. Alentando este proceso,

la Municipalidad se sumó con un aporte "... de 500$

destinados al pago del terreno"; que, para la época era un monto

no menos significativo; sin embargo y en contradicción

con ésto, según la historiadora, en el "... primer

Libro de Actas de la Iglesia figura que dicho solar fue

donado por el Sr. Miguel Taditti". |

Hilda Augusta Schiavoni |

Dos años de incertidumbres continuaron a esta primera intentona,

el pueblo ya se iba configurando como tal luego de una década y

media desde su fundación. Las necesidades de reemplazar la

dependencia religiosa que ponía a Cruz Alta o Marcos Juárez como

referentes más cercanos hacía que se impulsaran nuevas reuniones

en procura de encontrar un nexo unificador que promoviese,

finalmente, el fin anhelado. Es así como, durante el último

trimestre de 1926 una nueva comisión se conforma donde el

tradicional y conocido Sacerdote de la zona Juan G. Carole se

integra. Según Schiavone se nomirán a "... Augusto Paiten

como Presidente, Luis Valentini, como Secretario y en la función

de Tesorero: David Passerini". Al otro día de la primer

reunión registrada en actas (2 de octubre de 1926) ya se estaban

iniciando las tareas de excavación; el proyecto estaba en marcha

de un modo ejecutivo aún cuando ni siquiera se disponía, de modo

formal, de los planos del mismo. De acuerdo a la historiadora,

será "... el 11 de octubre el Sr. Juárez realizará el

croquies bajo el asesoramiento y orientación de Augusto Paiten y

Juan Carole"; el que se convertirá en plano definitivo por

obra del "... Ingeniero Nacional Carlos Caselli".

Dejemos que la cronología de la obra quede en manos de quien

mejor ha estudiado el tema; solo hagamos un esbozo a partir de

una síntesis que, pormenorizada, mejor y de modo completo,

hallaremos en el "Civitatis Mariae

- Historia de la Diócesis de Villa María"

bajo la pluma de Hilda Augusta Schiavoni; de su fecunda

obra y en respeto a su autoría, extraemos algunas apostillas que

incorporaremos en cursilla:

Su imagen en 1929 - "Civitatis Mariae

- Historia de la Diócesis de Villa María"

-

El 2 de julio de 1930 se bendice la iglesia con la presencia

de "... Monseñor Lafitte y el Padre Juan G. Carole.

-

"La primera virgen [Nuestra Señora del Carmen]

adquirida por la Flia. Irazoquei es sustraida". Esto

obliga al Sr. Peiten a adquirir una nueva para el día de la

inauguración.

-

El 14 de junio de 1931 se solicita que el padre Carole

"... oficie misa en el pueblo una vez al mes".

-

La virgen robada es recuperada y actualmente está en el

"... Hospital Dr. Raúl Figueroa".

-

El 16 de julio de 1935, "... es bendecido el Altar

Mayor". Durante el mismo mes se "... completó la

vereda y se adquirieron vinajeras, campanillas e

incensario".

-

Dos años después, en 1937, "... la Sra. Angela Berardi de

Palena donará la imagen de San Roque".

-

Durante el mismo año, para ubicar y homenajear a San Roque,

se compra un altar "... al Colegio San José de Rosario

colocándose en su lado derecho la figura de Santa Lucía

obsequio de la Sra. Carolina de Palena".

-

Por esos años se inicia la costumbre de realizar la procesión que continuaba luego con "...

tómbolas, baile y fuegos artificiales".

Acceda

aquí a una de estas expresiones realizadas recientemente.

-

En pleno invierno de 1939 y con la llegada de la provisión

eléctrica se enriqueció la iglesia con la instalación de

"... sendas arañas".

-

Sucesivas donaciones permitieron engalanar, con un mejor

diseño, el púlpito incluyendo nuevas imágenes que se sumaron

al acervo patrimonial del conjunto: "Santa Teresa de

Jesús, un Vía Crucis, un Jesús Crucificado, la Virgen del

Perpetuo Socorro, San Nicolás de Tolentino (traído de

Italia)".

-

En 1941 y luego de una campaña de donación de hierro, bronce

y dinero, se concretó la llegada de una campana realizada en

Santa Fe que ocupó su lugar en la torre preparada para tal

fin. Para ese mismo año, la iglesia contaba con "...

quince bancos recientemente adquiridos".

-

Para 1944 la capilla ya tenía coro propio que se ocupaba de

dar debido color a las ceremonias.

-

Con el objeto de tener un cura permanente, en julio de 1960

se elevan los planos de la Casa Parroquial a construir. La

obra se termina techando el "... 27 de julio de 1960 y es

bendecida el 5 de abril de 1961".

-

El 6 de abril de 1961 se nombra "... Vicario Ecónomo de

la Parroquia de Inriville al R. P. Angel González quien se

hace cargo a partir del 9 de abril de dicho año". De

hecho, la novel parroquia quedaba desmembrada de su

dependencia con la de Los Surgentes y de la de Camilo Aldao

definiéndose de modo documental los límites específicos de

su influencia territorial de acuerdo al "... Canon 1427,

párrafo 1 y 2 refrendados por Monseñor Alberto Deane con

fecha, 5 de abril de 1961".

-

Por lo significativo del hecho volcamos la totalidad del

contenido, de modo textual, de lo escrito por la Profesora

Schiavoni en su investigación: "El 4 de agosto de 1963

llegó en avión la imagen de Nuestra Señora de Fátima que fue

colocada en carroza y custodiada por monaguillos de sotana

blanca. La siguió una caravana de setenta coches y el 17 de

agosto de 1963 comenzó la Misión. Los niños salieron en

diferentes jornadas con globos, tambores, bonetes, caretas

cantando 'aquí están, esos son los Changuitos de la Misión'.

Después de la misa nocturna se proyectaron películas

religiosas. Durante estas jornadas se hizo el acto de

desagravio a Jesús Sacramentado, se armó una cruz con luces

y flores, se vistieron a los niños de angelitos, se

bendijeron los implementos agrícolas. Vinieron como

Misioneros los Padres Anselo Opel y Eduardo Meléndez.

Su arquitectura

El templo se ubica en un amplio predio frente a la plaza 25 de

mayo limitado por las calles Pasaje Inri Araya, Hipólito

Irigoyen y Mariano Moreno.

La fachada principal, orientada al oeste, se encuentra retirada

de la línea municipal generando un pequeño atrio que fue

reducido por la incorporación de un nártex, de planta

rectangular, apoyado en la fachada original.

En el frontis, presenta tres vanos que culminan en arcos de

medio punto, siendo el central, flanqueado por sendas pilastras,

de mayor tamaño que los laterales. También se accede por los

costados con similares aberturas a las anteriores. Tiene techo

a dos aguas con pendientes más pronunciadas que las de la nave.

En segundo plano, en el eje de simetría, un portal de dos hojas

batientes, permite el ingreso al templo.

A sus costados sendas lesenas se elevan enmarcando la mono torre

campanario, acompañadas por arcos ciegos que se elevan hasta el

nivel del inicio del techo.

El hastial culmina con una moldura rectilínea, interrumpida por

la presencia de la torre campanario, que es de sección cuadrada

con amplias aberturas en sus cuatro caras.

Asentada sobre una moldura de líneas rectas, el techo piramidal

culmina con una cruz de hierro forjado.

La fachada sur, está retirada de la línea municipal, generando

un espacio verde. Una vista en geometral permite observar el

nártex de costado con su abertura con arco rebajado, la torre

campanario, y el plano de la nave.

Seis pilastras cuyos capiteles rectilíneos superan el nivel de

descarga de aguas del techo, ritman esta fachada, acompañadas

por el contraste de colores.

En el centro de cada uno de los espacios generados una ventana

con arco de medio punto acerca buena iluminación al recinto.

El templo es de planta rectangular con sacristía del lado del

evangelio. El presbiterio es un hemi hexágono irregular.

El altar, post conciliar, está conformado por peanas donde se

asientan las imágenes. Al centro y más elevada, la Virgen

Nuestra Señora del Carmen, a su izquierda la imagen del Sagrado

Corazón y a la derecha San José y el Niño.

Ubicación

32º 56’ 46,08” latitud sur

62º 13’ 48.15” longitud oeste

Fuentes de consulta:

-

Magaz,

María del Carmen y Sorroche Cuerva, Miguel Angel en su

carácter de Director y Co-Director de un equipo de

investigadores de la Universidad del Salvador y la

Universidad de Granada: "Patrimonio y paisajes culturales

en el Camino Real a Buenos Aires".

-

Delius, Juan D.:

"Reseña acerca de los campos que

circundan la antigua estancia Monte Molina, Saladillo,

Córdoba" - Konstanz, Alemania.

-

Sallusti, Giuseppe: "Storia delle Missioni Apostoliche

dello Stato del Chile. Colla descrizione del viaggio dal

vecchio al nuovo mondo fatto dall´autore" - Tomo Secondo

- Roma, 1827.

-

Schiavoni, Hilda Augusta: "Civitatis Mariae - Historia de la

Diócesis de Villa María - Inriville, Nuestra Señora del Carmen" -

2006.

-

Mackenna, Benjamín Vicuña: "Pájinas de mi diario durante tres

años de viajes - 1853/1854/1855" - Santiago de Chile, 1856.

-

Caldcleugh Beatson, Alexander:

"Viajes por América del

Sur" - 1819/1821 - Londres 1825.

-

Elwes, Robert:"Apuntes de un viaje alrededor del mundo" -

1854.

-

Ferrer Benimeli, José A.:

"Viaje y peripecias de los

jesuítas expulsos de América" - Universidad de Zaragoza

- Revista de Historia Moderna N° 15 - 1996.

-

d´Orbigny, Alcides:

"Voyage pittoresque dans les deux

Amériques" - París - 1836.

-

Fray Pedro

José de Parras: "Diario y Derrotero de sus viajes,

1749/1753 - España, Río de la Plata, Córdoba y Paraguay".

-

Teniente de Navío de La Thetis Conde Edmond de la Touanne

con la autorización del Capitán de Navío Barón de

Bougainville: "Itinéraire Valparaiso et de Santiago de

Chile a Buenos Aires para les Andes et les Pampas" -

París - 1837.

-

Seymour, Richard Arthur:

"Pioneering in the Pampas or the first

four years of a Settler´s experience in the La Plata Camps" -

Longmans, Green & Co. - London, 1870.

-

Bode J. E.:

"Astronomisches Jahrbuch" - Königl Akademie der

Wissenschaften - 1815.

-

Río, Manuel E. y Achával, Luis:

"Geografía de la

Provincia de Córdoba - Volumen I" - UNC - 1905.

-

de Amigorena, José Francisco:

"Descripción de los

caminos, pueblos, lugares que hay desde la Ciudad de Buenos

Ayres a la de Mendoza, en el mismo reino - 6 de febrero de

1787" - Presentación de José Ignacio Avellaneda -

Cuadernos de Historia Regional N°11 Vol IV Abril 1988 -

Universidad Nacional de Luján (EUDEBA)

(Acceda

al documento completo)

-

de Lazcano Colodrero, Arturo Gustavo:

"Monografía de

Laguna Larga" - Archivo Histórico de Córdoba - 1956.

-

Moreyra, Beatriz y Remedi, Fernando J.:

"Las cosas de

todos los días en los espacios rurales de Córdoba a

comienzos del siglo XX"- Centro de Estudios Históricos

"Prof. Carlos S. A. Segreti" - UNC/Conicet - 2005

-

Gould, Eduardo:

"Catálogo de Planos - Archivo Histórico

de la Provincia de Córdoba" - Series Notariales 1, 2, 3

y 4 correspondientes al período 1882-1925.

-

Bose, Walter B. L.:

"Córdoba, centro de las

comunicaciones postales en las Provincias Unidas del Río de

La Plata" - Labor de los Centros de Estudios de la UNLP

- 1942.

-

Greene Arnold, Samuel:

"Viaje por América del Sur -

1847/1848" - EMECE - 1951.

-

Tweedie, James:

"Las pampas de Buenos Aires a Tucumán"

(1835) - Material recopilado por Froriep, Ludwing,

Friedrich en "Noticias sobre Ciencias Naturales y

Médicas" - 1839.

-

Catera, María Celeste y Gigli, Sofía Angeles:

"Proyectar

el horizonte" - Proyecto Final de Carrera -FAPYD, UNR -

2017

-

Mollo, Norberto:

"Rastrilladas indígenas en el sur de

Córdoba" - Revista Sociedades de Paisajes Aridos y Semi

Aridos, Volumen XIII, 2019

-

Diario La Libertad, 20 de noviembre de 1900

-

Revista

“Caras y Caretas”

- N°1253 del 07 de octubre de 1922 -

Biblioteca Nacional de España.

-

Revista

“Caras y Caretas”

- N°1554 del 14 de julio de 1928 - Biblioteca Nacional de

España.

-

House, Guillermo: "El último perro" - Revista "Leoplán"

- Magazine Popular Argentino n°338 - 17 de junio de 1948

-

Burmeister, Karl Hermann Konrad - "Viaje por los Estados

del Plata" - Academia Nacional de Historia, Buenos

Aires, 2008

-

Perpetuo, Laura Blanca, Roggio, Patricia: "Relaciones del

Estado con el mundo del trabajo. Córdoba 1910-1943" -

Compilación Documental - UNC, 2016

-

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA: "Nueva historia de la

Nación Argentina" - Tomo 6 - 1997

-

Ahumada, Alexis Matías:

"El acceso a la propiedad privada por confirmación de

títulos en el confín sudeste de la Provincia de Córdoba,

1850-1880" - III Congreso Latinoamericano de Historia

Económica y XXIII Jornadas de Historia Económica - San

Carlos de Bariloche - 2012.

|