|

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

|

Una familia trágica en la trágica Argentina (*)

Pirí

aspiró hondo y viscoso.

No tenía cianuro; de haberlo tenido, sabía que su coraje no sería

suficiente como para usarlo; le faltaría ese valor que tal

vez supo tener su

abuelo quien, cual estigmatizada sirvienta engañada, enfrentó el dolor lacerante que exprime

y desgarra el estómago; que masticó la angustia del movimiento

lento de un minutero que convirtió el tiempo en eterno; que

apostó fuerte frente a una hipócrita muerte que jugaba a hacerse la distraída

hasta agotar su disfrute para, luego, trepar los resbaladizos escalones de

venas y arterias hasta masticarle, una a una, sus neuronas

llenas de inolvidables poesías.

Pirí comprendió que, como su abuelo, no. ¡Como él, no!

Tragó saliva inundada en sangre. Desarmada como estaba tuvo

claro que no recorrería el camino de su padre. ¡Como él, no!

¡Como él, seguro que no!

Recordó la imagen de su hijo Alejandro oscilando suave al impulso de la

húmeda y pegajosa brisa de Tigre. ¡Otra vez Tigre! Como su

abuelo, de nuevo en Tigre. Sin soga disponible,

optó por asociar

esa imagen con el mecer suave y adormecedor de una cuna. Se vio

acurrucada junto a él dentro de su propia, cálida y materna placenta. Concluyó que, ¡como él, tampoco!

En

ese instante, Pirí pensó que sería bueno y desafiante poder

sonreir. ¡Entonces, sonrió!.

Le dio placer saberse preparada para enfrentar, con

la dignidad de su coherente biografía, el estigma de una trágica familia bosquejada

con los negros e impuros trazos de una herrumbrada guadaña hecha suicidio.

Pirí

miró fijo a su verdugo, disfrutó viéndolo temblar aterrado. Lo

atravesó, lo

dividió en viruta de mala apolillada madera, fina e inservible. Lo tajeó,

lo hizo estallar en miles de gotas de sudor sucio. Con su

mirada helada y coagulada en sangre, estrelló los restos del sádico

contra las paredes que, descascaradas y arañadas, dibujaban

manos de suplicantes fantasmas

previos.

Afirmó sus manos al camastro de hierro al que la unían oxidados

alambres. Se elevó en el aire pensando en cuan penosa y

torturadora logran ser la poesía, la droga, la utopía. Flotando

poderosa, gritó con alaridos convertidos en risas, en carcajadas

que, corrosivas y desgarradas, rebotaron y aún rebotan en la

herencia de un apellido: - “¿Que

sabés vos de torturar? ¡Torturador era mi

viejo!".

Susana "Pirí" Lugones

|

|

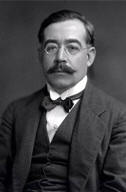

(*) Apelando a una

narrativa ficcional, el relato anterior

sobrevuela la tragedia de la familia Lugones

iniciada el 18 de febrero de 1938 cuando el poeta

Leopoldo Lugones (abuelo de Susana "Pirí" Lugones)

se suicida en el Recreo El Tropezón de Tigre ingiriendo cianuro mezclado en whisky. El 18 de noviembre

de 1971, se quita la vida su nefasto hijo Leopoldo "Polo" Lugones

(padre de Pirí) con gas mientras agonizaba con un

disparo que se había auto propinado en el cuello. El

30 de noviembre de 1971, a los 21 años se ahorca

Alejandro Peralta en Tigre (segundo hijo del

matrimonio entre Pirí y el periodista Carlos

Peralta). Como corolario de

la secuela, Susana "Pirí" Lugones es secuestrada el

21 de diciembre de 1977 durante la última dictadura

cívico militar, conducida a las catacumbas de la

tortura conocidas como El Atlético y El Banco bajo

dominio del General Guillermo Suárez Mason y

finalmente muerta, a los 52 años, en el "vuelo de la

muerte" del 17 de febrero de 1978. |

|

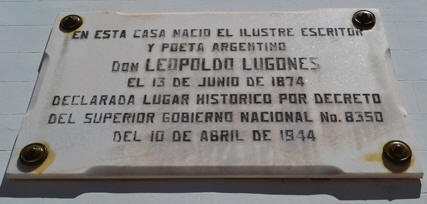

Leopoldo Lugones, Susana "Pirí" Lugones y

Leopoldo "Polo" Lugones

Villa de María del Río Seco

Cuando hablamos de Villa de María del Río Seco es muy difícil

quitarle centralidad a la vida y obra del poeta Leopoldo Lugones;

pero, si tan solo privilegiáramos al escritor pondríamos a la ciudad

y su iglesia en un

segundo inmerecido lugar apartándonos así, de modo manifiesto,

de los parámetros que motivan a esta página. Buscaremos entonces el equilibrio

más adecuado y posible.

Los pueblos originarios

Aníbal Montes, en un manuscrito de 1954, expresa: "El

milenario acceso a las sierras del norte de Córdoba, llamado

'Camino de los Sanavirones' tiene una importancia primordial ...

por esa vía de acceso llegaron a estas sierras sus primeros

habitantes que, desde el Perú y el Tucumán, siguieron el curso

del Río Dulce y después tomaron el obligado 'Corredor de Zumampa',

que se dirige de Norte a Sur entre las Salinas Grandes y los que

fueron grandes bañados, esteros y lagunas del curso inferior del

Río Dulce" (Ver

texto completo).

El estudio da cuenta de evidencias de presencia indígena entre

tres y diez mil años.

El misionero jesuita, nacido en Friedberg en plena Bohemia

alemana, Padre Martín

Dobrizhoffer (1717-1791) convivió a lo largo de 18 años con los

abipones y de hecho, es el responsable de la construcción de la

cuarta reducción abipona del Santo Rosario y San Carlos del

Timbó en territorios de la actual Formosa. De su experiencia en

la convivencia nacen varios volúmenes de imprescindible lectura

y que reproducen la vida y costumbres de la comunidad originaria

desde la mirada subjetiva del sacerdote. Los mismos llevan por

título: "Historia de Abiponibus equestri, bellicosaque

Paraquariae natione".

De dicho

material extraemos lo siguiente:

"La belicosa tribu de los abipones, de la provincia del Chaco,

está asentada en el centro mismo de la Paracuaria, o por decir

con mayor exactitud, deambula por ella. No posee lugar fijo de

residencia, ni más límites que los que le ha fijado el temor de

sus vecinos. Si éstos no se lo impiden, recorren hasta muy lejos

de sur a norte, desde oriente a poniente, de acuerdo a la

oportunidad de una invasión al enemigo, o la necesidad de hallar

algún camino. En el siglo pasado, tuvieron su cuna en la costa

norte del río que los españoles llaman Grande o Bermejo, y los

abipones Iñaté, tal como lo atestiguan los libros y registros

contemporáneos. Pero a comienzos de este siglo, ya sea por haber

terminado la guerra que los realistas emprendieron en el Chaco,

o por temor a las colonias españolas del sur, emigraron y

ocuparon por fin el valle que en otro tiempo perteneció a los

indios calchaquíes, pueblo también de gigantes. A pesar de la

oposición de los peninsulares, consideran como propio este

territorio que se extiende unas doscientas leguas. Sin lugar a

dudas en otro tiempo los antepasados de los abipones habían

extendido desde estas tierras hasta las costas del Paraguay."

El

Padre Martín

Dobrizhoffer elabora una teoría según la cual los naturales del

lugar tienen raíces europeas; de hecho llega a plantearse la

posibilidad de un vínculo territorial entre Europa y el nuevo

mundo que hubiese sido cruzado con facilidad a pie o en pequeños

navíos para instalarse en estas tierras. Su razonamiento se

sustenta frente a la sorpresa de encontrarse con una

civilización con rasgos, para él, inesperados; he aquí sus

palabras:

"Cuando los pintores reproducen al hombre americano, lo

representan de color oscuro, nariz torcida y chata, ojos

amenazantes, abdomen prominente, desnudo de pies a cabeza e

hirsuto, más semejante en todo a un fauno que a un hombre;

monstruo en la forma, corvo de hombros, armado de arco, flecha y

clava, coronado de plumas de colores; les parece que han

realizado de modo perfecto la imagen del hombre americano. Y en

verdad yo mismo, antes de conocer América, me los había figurado

así in mente; pero mis ojos me mostraron mi error. Entre los

incontables indios de muchas tribus que conocí de cerca, nunca

vi aquellos vicios de forma que por doquier se atribuyen a los

americanos. Yo he comprobado, que los americanos no son negros

como los africanos, ni tan blancos como los ingleses, alemanes o

muchos franceses; pero sí mas blancos que algunos españoles,

portugueses o italianos. Son en general blancos; en algunas

tribus son trigueños, en otras un poco más oscuros. Esta

diferencia se debe en parte al cielo bajo el que viven, en parte

a su modo de vida, o bien a los alimentos que emplean."

En lo que

concierne a la visión de quién es el responsable de regular el equilibrio

y funcionamiento de

la vida y la naturaleza, la presente anécdota es clarificadora

sobre las dos visiones:

"Con el cacique Ychoálay, el más sagaz de todos los abipones que

conocí, y el más notable en la guerra, me agradaba hablar. ¿No

ves esta majestad del cielo, decía yo, y este orden, y esta

magnífica fiesta de estrellas? ¿Quién o qué pensaría que ésto es

fortuito?, le pregunto. El carro se vuelca, como sabes, si los

bueyes no son guiados por alguien. ¿Acaso no es extraño que

tantas bellezas del firmamento existieran por azar; estas

carreras y estas vueltas del orbe celeste, se gobernaran sin la

razón de una mente sapientísima, cómo se cree? ¿Quién te parece

que es el autor y moderador de estas cosas? ¿Qué opinarán

nuestros mayores de ésto? Padre mío, me respondió Ychoálay, mis

abuelos y antepasados solían mirar la tierra en derredor,

solícitos para ver si el campo ofrecería pasto o agua para los

caballos. Pero nunca se atormentaban en absoluto por saber quién

rigiera el cielo, o fuera el arquitecto y rector de las

estrellas. El dijo esto; y en verdad no dudo de que así haya

sido."

Sobre las

capacidades de los abipones el sacerdote es categórico: "El

sínodo religioso de La Paz en 1638, consideró que la ignorancia

de los naturales debía ser atribuida a la negligencia de los

Pastores ... yo mismo conocí a bárbaros muy salvajes, nacidos en

las selvas, acostumbrados toda su vida a supersticiones,

rapiñas, y muerte, brutos e ignorantes, que sin embargo una vez

trasladados a nuestras colonias, por la cotidiana instrucción y

el ejemplo de los más antiguos, abrazaron finalmente con gran

tenacidad y conocimiento las leyes divinas. Los americanos son

de mente tardía, y débil, pero supliendo la habilidad de los

maestros a la imbecilidad de los discípulos, se forman para toda

humanidad y piedad, como para todo tipo de artes ... De qué modo

la disciplina agudiza el ingenio de los indios, hasta cuánto se

extienden sus condiciones ... En cada una de ellas encontrarías

a indios muy diestros en la fabricación y dominio de los

instrumentos musicales, hábiles pintores, escultores,

fabricantes de cofres, artífices de metales, tejedores,

arquitectos, eximios escribas, y otros que saben dedicarse a

toda regla de arte como la relojería o la fabricación de

campanas o franjas de oro ... Hubo no pocos, que compusieron

libros, y de gran volumen, en tipos no sólo de su lengua materna,

sino también en la latina, habiendo grabado ellos mismos el

cobre. Saben escribir libros a pluma con tal arte, que los

europeos más observadores afirmarían que es obra de un tipógrafo

...

Si estas artes se ignoran en todas las demás fundaciones y

provincias de América, no debe atribuirse a la estupidez de los

indios, sino a la pereza de los maestros que los instruyen."

Por su parte y no

siempre de modo pacífico, los sanavirones se mezclaban compartiendo

territorios vecinos tanto con los toconotés, los abipones y los

mocobíes hacia el norte, este y noreste como

con los comechingones hacia el sur. La comunidad sanavirona se

extendía desde la zona de Salavina y la llanura nutrida por las

aguas de los ríos Dulce y Salado (actual Santiago del Estero)

hasta las elevaciones de Sumampa al oeste, y

la zona de Ansenuza (actual norte y noreste de la provincia de

Córdoba) hasta las vecindades de la actual provincia de Santa Fe

al este.

En su cultura de

vida, se evidenciaba una historia ancestral donde la comunión

con lo selvático los definía en sus orígenes, al igual que los abipones

y mocobíes,

con las características propias de la vasta región identificada

como Paraguay y las zonas del sur amazónico y andino. El

nomadismo, además del hábito de recolectar frutas, propició el desarrollo de altas capacidades

para la pesca y la caza de avestruces y ñandúes.

Ese estilo de

permanente migración, tanto voluntaria como obligada al

momento del ingreso de los españoles en el siglo XVI, los fue llevando hacia el sur y suroeste y

a encontrarse con los comechingones iniciando así, conjuntamente

con el aprendizaje del arte de la agricultura y la domesticación

de las llamas, su proceso de reconfiguración en sedentarios.

El investigador

del Conicet Carlos D. Paz, tras un sesudo análisis de las Tesis

de Licenciatura que, sobre abipones y mocobies, realizaron

Carina P. Lucaioli y Florencia S. Nesis, concluye en esta

cuestión lo siguiente:

"La base económica de los

pueblos que habitaron el Gran Chaco, sin que ésto suponga una

simplificación de las particularidades de los grupos, es uno de

los puntos mayormente conocidos por la Historiografía. Lo que

conocemos de las formas económicas es que las mismas articularon

caza, pesca, recolección, incipiente agricultura y labores en

los establecimientos productivos asentados en las fronteras.

Esta combinación de prácticas, en buena medida, pudo ser

sostenida por los indígenas, abipones y mocobíes, por una

alternancia de sedentarismo con nomadismo".

De los

comechingones, si bien copiaron el estilo de viviendas

parcialmente enterradas así como la integración familiar en cada

estructura habitable, fueron más allá ya que diseñaron una nueva

concepción de estructuras que, por sus características

constructivas basadas en estacas y palos clavados en la

tierra, paredes de adobe y techos de paja, se podrían asumir como gérmen

de los futuros ranchos.

Los pequeños

pueblos o comunidades así configurados eran rodeados por cercos

de ramas espinosas o plantaciones de cactus que oficiaban de

cierto tipo de contención defensiva.

Tenían un espíritu

guerrero significativo que los llevó a encarnizadas disputas por

los territorios de los comechingones mientras que, en paralelo,

resistían bravamente el ingreso y la radicación de los españoles

y sus enfermedades y pestes, hasta terminar finalmente

diezmados o en el mejor de los casos, mestizados.

Antiguos

documentos españoles dan cuenta que "dicha gente es muy

belicosa y vienen en escuadrón cerrado y pelean con fuego y

flechas y medias picas".

Las tierras

A mediados del siglo XVII

Acarete Du Biscay realiza un largo viaje uniendo el Río de la

Plata con Potosí, del relato posterior recogido en un libro que

lleva por nombre

"Relación de un viaje al Río de la Plata y de allí por tierra al

Perú",

podemos extraer el siguiente texto: "Desde

Córdoba tomé el camino de Santiago del Estero, que dista noventa

leguas de allí. Durante mi viaje, de cuando en cuando, esto es

cada siete u ocho leguas, me encontré con casas aisladas de

españoles y portugueses, quienes viven muy solitarios. Están

todas situadas sobre arroyuelos, algunas de ellas al amparo de

bosques, con los cuales se encuentra uno frecuentemente en la

región, y son en su mayor parte de algarrobos, cuyo fruto sirve

para hacer una bebida que es dulce y picantita, y que sube a la

cabeza como el vino; otras casas están en campo abierto y no tan

dotadas de ganado como las de Buenos Aires; pero, sin embargo,

hay suficiente y en realidad más aun del que se necesita para la

subsistencia de los habitantes, quienes también comercian con

mulas, algodón y cochinilla para teñir, que produce la zona".

|

En el relato del viaje que entre 1771 y 1773 realiza, desde

Buenos Aires hasta Lima, el Visitador Don Calixto Bustamente

Carlos Inca, alias Concolocorvo y que vuelca en el libro "El

Lazarillo de Ciegos Caminantes", se describen las

particularidades de los asentamientos, caminos y territorios

visitados. Es así, que en lo que respecta a esta zona en

particular una vez superada Caroya, Sinsacate y ... "la

Estancia del Rey, nombrada Jesús María, que administra Don Juan

Jacinto de Figueroa", opta por seguir hacia La Dormida a 16

leguas de Sinsacate atento que "... era mejor camino".

Pasa por Totoral y Simbolar donde hay "... agua perenne y

varios colonos que son gente de poca consideración ... de

quienes no se puede fiar las postas"; para

describir, de modo genérico, que:

"... todo este territorio hasta el Cachi que es donde

concluye la jurisdicción de Córdoba, es de monte muy espeso". |

|

En su recopilación refleja que la geografía va diseñando "...

a dilatados trechos, unas ensenadas donde están las haciendas y

casas de algunos colonos dispersos ... En las haciendas y casas

de otros habitadores venden sin repugnancia gordos y tiernos

corderos y gallinas a dos reales, y pollos, sin distinción de

tamaños, a real. También se encuentran algunas calabazas y

cebollas, rara vez pan ... Hay muchísimos arroyos en todas las

ensenadas que proveen suficientemente de agua a varios

hacendados y otros colonos".

Al llegar a la zona de Las Peñas evalúa que "...

hubo población, que se conoce por la ruina de las casas que

están en un agradable y dilatado campo, guarnecido a trechos de

árboles muy elevados y gruesos, que desampararon por haberse

sumido de repente el agua de un río caudaloso que pasaba muy

cerca".

Varias leguas al norte se encuentra con "... la parroquia

nombrada Turumba en un competente pueblo"; para, luego de

atravesar el sitio Los Sauces, dejar al noroeste el pueblo de

Guayascate, sortear Los Cocos y el río Los Tártaros del que

asegura que se "... resume en la multitud de arena suelta que

hay", detenerse en la casa del "... maestre de campo Don

Pedro del Pino, hombre acomodado. Tiene oratorio en su casa en

que se dice misa los más de los días de fiesta".

La larga marcha lo depositará finalmente en el sitio que motiva

esta página, del mismo dirá lo siguiente: "El fuerte nombrado

de Río Seco es sitio agradable con algunos colonos y a sus

orillas se aparecía de repente un trozo de río que solo ocupa

como media legua y se vuelve a sumir entre las arenas sin ruido

ni movimiento extraordinario. En el alto de la población y en la

plaza hay una noria muy bien construída y abundante de agua

cristalina. Un solo muchacho la mueve y saca agua con

abundancia; pero los buenos vecinos que llegan a 30, tienen por

más cómodo proveerse del aparecido, que así dicen, que costear

las sogas que se rompieron de la referida noria. Es cabeza de

partido donde reside el cura y tiene una capilla muy buena y de

suficiente extensión. Todo el interior de la jurisdicción está

llena de estos ríos ambulantes en donde se encuentra porción de

cochinilla sin dueño que aprovechan los diligentes y sacan o

benefician grana, que aunque no es tan fina como la del obispado

de Oajaca, en la Nueva España, es mucho mejor que el magno de la

provincia de Parinacocha y otras de este reino, y acaso en lo

interior de estos espesos, dilatados montes, se hallarán otras

producciones de igual utilidad. No se internen en ellos mucho

los caminantes por el riesgo de los tigres y recelo de perderse

en los laberintos que hacen las muchas sendas".

A

mediados del siglo XVIII, el Padre

Martín Dobrizhoffer en su "Historia de los avipones"

discribirá el lugar del siguiente modo:

"Hay un lugar entre Córdoba y Santiago que llaman el Río Seco

por su torrente arenoso casi sin caudal con buen tiempo, pero

que cuando descienden las aguas de lluvia desde los montes,

crece como un río y tiene un curso rapidísimo. Aquí y allí,

entre las cimas de los montes, se extiende una planicie rica en

increíble cantidad de predios y de ganados de todo tipo y de

pobladores".

En la actualidad,

Efraín

U. Bischoff en su libro "Leopoldo Lugones, un cordobés

rebelde" expone, con pinceladas impregnadas de poesía, las

características de la zona: "Los aletazos del viento del

salitral, la permanente rebeldía de sus cactos, el resignado

apasionamiento de sus gentes y las letanías para impregnar el

alma de esperanza, insisten en ser signos de un escudo de todo

una región de Córdoba en el rumbo norte. Le apremian por los

horizontes cercanos las características del bosque santiagueño

tumbado por el dolor de su agonía, el ocre resplandor de la

leyenda riojana y la frescura litoraleña."

La historia

Monseñor Pablo Cabrera en su

"Córdoba de la Nueva Andalucía, Noticias etno-geográficacas e

históricas acerca de su fundación"

relata la siguiente convocatoria expedicionaria de Jerónimo Luis

de Cabrera según lo escrito por su escribiente Lozano: "...

para lo cual llamó a algunos vecinos principales de Talavera y

de San Miguel y a muchos de Santiago, ofreciendo acomodar con

buenos repartimientos a los que sirvieran a S. M. y quisiesen

avecindarse en la nueva ciudad, y de éstos y de los demás

soldados, compuso un ejército, que así lo llamaban, no

mereciendo este nombre por el número, pero sí por el valor y

animosidad; pues no pasando de cien españoles, se atrevían a

emprender lo que pudiera un gran ejército".

Continúa

Pablo Cabrera: "....

asignóles por alférez a D. Lorenzo Suárez de Figueroa, por

maestre de campo a Hernán Mejía Mirabal y por sargento mayor a

Juan Pérez Moreno. Hecho lo cual, púsose en marcha D. Gerónimo

con su lucida aunque poco numerosa columna, rumbo a la provincia

de Ansenusa, o mejor dicho, al país comechingónico. Venía al

lado suyo el representante y heraldo de la Cruz, licenciado D. Franciso Pérez de Herrera, capellán de la tropa y Cura de

Españoles y Naturales.

El ejército siguió, con toda

probabilidad, el mismo itinerario efectuado años antes por

Aguirre, cuando su desgraciada expedición hasta el paraje en que

fue tomado preso, hecho que, según barrunto, tuvo lugar a

inmediaciones de la provincia indígena de Quillovil

[o

Quillovit, Quelluvel, Quilubel o Quilloamira, vocablos que significarían

'río muerto' o 'río seco']; de allí fue

al pueblo del mismo nombre, capital de la provincia, más tarde

Río Seco; de Quillovil encaminóse a Guayascate, de Guayascate a

Chipitín, de Chipitín a Cunisacate, de Cunisacate a Cavisacate,

y sucesivamente, a Chinsacate, Guanusacate, Ministalaló, después

de haber pernoctado en un paraje que más tarde llamóse, en

mérito de esta circunstancia, la Dormida de Don Gerónimo Luis de

Cabrera, y con posterioridad, hasta hace poco tiempo, la Posta de

Castellanos".

El camino así

diagramado configura lo que se ha dado en llamar "Camino Real

del Bajo" que se dibuja paralelo al este del "Camino Real del

Alto". Ambos encontraban dos únicos puntos en común: Cavisacate

(actual Totoral) y la

Estancia Caroya.

Otros

historiadores, como Aníbal Montes, corrigen esta ruta asegurando que, luego

de abandonar el Río Dulce, se dirigieron hacia el oeste en

dirección a

Ojo de Agua, después hacia el sur en procura de San Francisco del Chañar

y posteriormente, con rumbo a Toco Toco (actual

Cruz del Eje).

Ana M.

Rocchietti en su trabajo "Frontera: Arqueología e Historia

Social" recoge que Jerónimo Luis de Cabrera "... demarcó

los repartimientos de la heredad más mediterránea del país entre

el 29 de octubre y el 9 de diciembre de 1573. Al norte, habría

de extenderse unas 36 leguas (hasta Isacate y Quilloamira); al

oriente hasta el río Paraná (donde chocó con Juan de Garay);

hacia occidente, unas 50 leguas en dirección a Chile y, por fin,

al sur otras 50".

Sobre Quillovit,

Monseñor Pablo Cabrera hace una

acotación relevante:

"Quillovil, Quilubel, Quelluvel

y Quillovit: de todas estas maneras aparece el nombre aplicado a

dicha comarca, en un buen número de títulos y escrituras del

Archivo Judicial de Córdoba, referentes a las tierras

mencionadas. Por los propios documentos consta haberse

producido, ya desde muy temprano, el intercambio o equivalencia

de estos dos temas geográficos: Quillovil y Río Seco y bien

pudiera acaecer que el último no fuese sino la traducción del

primero al español".

El portugués

nacido en Lisboa

Capitán Francisco López Correa y Lemos (1547-1630) compartió el

grupo expedicionario que ingresó a la actual Córdoba transitando

la tierra de los comechingones. Estuvo presente

en 1573 en la marcha que incluyó la fundación de Córdoba de la

Nueva Andalucía y luego, acompañó hasta

el Río de la Plata a Jerónimo Luis de Cabrera compartiendo la

fundación del Fuerte San Luis sobre el Río Paraná. Fue entre

numerosos cargos, encomendero

del extenso Valle de Quisquisacate en 1577, región que

actualmente se extiende desde Carlos Paz hasta Cosquín y que, en

el siglo XX, fue inundada por el Lago San Roque.

En 1587 el

Capitán Francisco López Correa y Lemos habitó hasta su muerte

una de las primeras viviendas erigidas en la Córdoba recién

fundada. La misma se encontraba en el terreno que hoy en día

corresponde a la calle Entre Ríos 40. Radicado en la primigenia

ciudad cumplió los roles de

Procurador 1576, Alguacil Mayor en 1576, Regidor en varios

períodos entre 1581 y 1614, Tesorero de la Real Hacienda de 1582

a 1585; Alcalde Ordinario de Segundo Voto en los años 1586 y

1588.

Según relata

Pablo Cabrera el Capitán Francisco

López Correa y Lemos recibe, en 1590 y de manos del entonces

Gobernador de Tucumán Juan Ramírez de la Piscina de Velasco y

Abalos (1539-1597), en carácter de merced "... los tambos de

Quillovil [actual Villa María del Río Seco] y de Cavisacate [actual

Villa del Totoral] con sus suelos correspondientes,

distantes, según el título, veinticinco y quince leguas de la

ciudad, de Córdoba, respectivamente".

|

Juan Ramírez de Velasco |

Según Héctor Di

Lalla esta concesión corresponde a un pedido que el Capitán

había hecho bajo los siguientes argumentos:

"poblar

el camino que va de esta ciudad

[Santiago del Estero]

a la ciudad de Córdoba y establecer en ese asiento un tambo y

tener todo lo necesario para los caminantes, por ser, como es,

camino tan frecuentado".

La visión del expedicionario era aprovechar la ubicación

estratégica de esas tierras por ser ruta obligada tanto hacia el

Río de la Plata, el Alto Perú y Chile.

Posteriormente, en 1625

el Capitán López Correa y Lemos, recibió en carácter de merced

las tierras realengas bañadas por el actual arroyo Santa

Catalina donde, posteriormente tomó asiento la Estancia

Jesuítica de Santa Catalina donde se privilegió la explotación

ganadera de mulas necesarias para los viajes a lo largo del

camino al Alto Perú.

La sucesión de ventas de las tierras ocurridas a partir de 1630

son cronológicamente descriptas por

Alejandro Moyano Aliaga en su texto "Orígenes de Villa María del Río

Seco". Aconsejamos remitirnos a su trabajo del que

solo extraeremos, de modo suscinto, que el hijo de Francisco

López Correa y Lemos (nacido del segundo matrimonio del Capitán

con Leonor Abad Astudillo), Diego Correa de Lemos Abad Astudillo

vende a Pedro Luis de Cabrera (hijo del fundador Jerómino Luis

de Cabrera). Posteriormente, las propiedades se dividen en

distintas fracciones a ambas márgenes del Río Seco quedando el

tambo sobre la orilla sur del mismo; para luego, ir cambiando de

propietarios en forma paulatina.

A estas transacciones no faltaron los litigios legales.

A través de la reconstrucción de Alejandro Moyano Aliaga tomamos

conocimiento que dos familias disputaron la propiedad de estas

tierras al punto que el Gobernador del Tucumán Tomás Félix de

Argandoña, quien luego de actuar como Corregidor en Guayaquil

había asumido dicho cargo en 1686, debió ser el juez de la

controversia sentenciando que, tomando como centro el Río Seco,

"... tengan dichas tierras para una banda media legua para el

sur y otra media desde el dicho río para el norte y la oriente a

poniente lo mismo de manera que tenga una legua de ancho y otra

de largo."

El Prof.

Ignacio C. Tejerina Carreras en su trabajo "Linajes troncales

del Río Seco" aborda un estudio genealógico de las distintas

familias que, conjuntamente con los descendientes de Jerónimo

Luis de Cabrera, dieron identidad a la zona del Río Seco

custodiada por la sombra del Cerro del Romero.

Mario J. Buschiazzo en los "Anales del Instituto de Arte

Americano e Investigaciones Estéticas" da cuenta de lo

siguiente: "La posta del Río Seco era un punto importante de

referencia en el camino del norte, sobre la frontera

chaco-cordobesa". Posteriormente, amplía: "Todo quedó

destruído en un ataque de los abipones en 1748 y, al ser

reconstruído, el asentamiento asumió la forma de un pueblo

fortificado".

Será entre 1760 y 1768 que se concretan las obras de

construcción del fuerte y presidio para defensa y protección de

la frágil población.

A la situación de la zona durante el período correspondiente a

esa segunda mitad del siglo XVIII se refiere

el Padre

Martín Dobrizhoffer en su "Historia de los avipones": "... después

que establecimos a la mayor parte de los mocobíes y de los tobas

en misiones, la provincia, ya libre de tantos enemigos, comenzó

a respirar. Algunos de ambos pueblos que se empecinaban en su

antiguo odio hacia los españoles, y vagaban fuera de aquellas

fundaciones, aunque vejaron y devastaron el campo de Santa Fe y

Asunción, casi no molestaron dentro del territorio de Córdoba.

Esta tranquilidad se debió al jefe militar Alvarez y al

santiagueño Benavídez, procurador en Río Seco. Ambos pusieron

todo el cuidado posible mostrándose perspicaces en refrenar a

los bárbaros, inflexibles en rechazarlos y férreos en guardar

los límites que se les adjudicaron ... Esto ha sido para mí

sumamente palpable: después que los cordobeses se volvieron más

audaces y vigilantes gracias a sus jefes Alvarez y Benavídez,

varones tan valientes, los abipones comenzaron a ser más

temerosos en sus ataques, máxime cuando uno de ellos fue

capturado en el campo por un soldado cordobés, y otro, Pachieke,

hijo del célebre cacique Alaykin tan dañino, fue muerto".

Mario J. Buschiazzo en los "Anales del Instituto de Arte

Americano e Investigaciones Estéticas" afirma sobre el nuevo

pueblo que en 1796 el Marqués Sobremonte "... promovió

su consolidación cuando ya contaba con 168 habitantes [otros

textos son más explícitos al atribuir los 168 habitantes a 33

familias más 294 personas en 56 familias cercanas al 'fuerte

de abajo' y 26 casas vacías que se ocupaban durante las

fiestas del Rosario]. Oficializada la traza, que sigue el tipo

cuadricular, los vecinos cedieron las tierras para uso público

el 23 de junio de 1797".

Efraín

U. Bischoff en "Norte, norte, norte, su leyenda y su

historia" reconstruye esta etapa de la historia atribuyendo

al Marqués de Sobremonte, por entonces Gobernador de Córdoba del

Tucumán, el inicio en 1796 del expediente en el que se promueve,

allende el Cerro del Romero, "... la formación de una villa en el Curato de Río Seco, por la

utilidad que la formación de pueblos ha de proporcionar a la

vida cristiana y a la civilidad".

Carlos

A. Page en "El espacio público en las ciudades

hispanoamericanas. El caso de Córdoba (Siglos XVI a XVIII)"

expresa lo siguiente:

"Otra línea de poblaciones

surgieron en Córdoba al este de la provincia y sobre el camino

real del norte. Son ellas la antigua población indígena de

Nabosacate, que Sobremonte declara caduca fundando la villa Real

del Rosario (1795),

San Francisco

del Chañar (1796), la población indígena de Quilino (1796),

y las villas de Tulumba

(1796) y Río Seco (1797)".

En el texto de Bischoff se

da cuenta que a principios de dicho año se solicita información

sobre la posible ubicación y tamaño del pueblo así como su clima

y acceso a las necesidades básicas (agua, madera, etc) lo que

fue, con prontitud, respondido por el Párroco Bernabé Antonio

Aguilar.

Cumplidos estos pasos, se debió esperar a junio del año

siguiente para que el Comisionado Bartolomé de Echegoyen (quien

era el propietario de las tierras vecinas a la actual

Churqui Cañada

conocidas como Guayascate y que, como Juez Pedano, había

realizado el censo de 1778) lleve a

la práctica la fundación formal del pueblo de Río Seco; del

mismo modo procedió con Tulumba y

San Francisco del Chañar.

Al momento de ceder

sus tierras y según documentación recuperada por Bischoff, los

vecinos de Río Seco afirmaban lo siguiente: "... desde hoy y para siempre

jamás renunciamos todos las leyes que nos puedan favorecer,

derecho de propiedad, señoría y posesión, voz y recurso".

Hacia

1782, una Real Ordenanza configuraba el Virreinato del Río de la

Plata dividiéndolo en ocho intendencias asignándole a cada una

de ellas un cuerpo de milicias que, en el caso de Río Seco,

quedó bajo el mando del Comandante Eufrasio Agüero.

El siglo XIX comienza con hechos que signarán la historia de

aquella población. El lugar, por entonces, contaba con el

asentamiento de la Comandancia del Norte desde la cual, en mayo

de 1817, el Coronel Francisco de Bedoya arremete al frente de

sus milicias contra los naturales del lugar conjuntamente con

fuerzas venidas de Santa Fe y de Santiago del Estero; según el

relato de Efraín Bischoff en su libro “Leopoldo Lugones: un

cordobés rebelde” se extrae que “… por desinteligencias

posteriores, la excursión no dio el resultado esperado”.

Según Mónica Ghirardi en su trabajo "Familias de sectores

populares para defender el territorio, Córdoba, Argentina, 1819",

expone: "... Río Seco, departamento cuyo

tamaño poblacional rondaba los 4934 habitantes según el censo de

1813, comprendía el actual departamento Sobremonte, más tarde

escindido. Sus límites estaban constituidos por Santiago el

Estero al norte y Santa Fe al este. Río Seco constituía una zona

más bien de emigración en estos años debido a la inseguridad, no

tanto por los malones de tribus de abipones como por las

partidas de montoneros y salteadores que evadían las fuerzas de

la ley y rondaban el territorio".

Por su parte, en su trabajo de tesis “Notas para el estudio

de la Historia de la Provincia de Córdoba. La época de Juan

Bautista Bustos. Organización de las milicias y defensa de la

frontera de la Provincia de Córdoba,1820-1825”, Nicasio

Felipe Martino sostiene que "... esta región era la más

adecuada para evadirse del brazo de la justicia".

Mónica Ghirardi, en su trabajo, concluye que "... la misión

de las guarniciones de milicianos de esta frontera era prestar

seguridad al tráfico comercial procedente de las provincias del

norte o del sur, y cuya ruta principal atravesaba los curatos de

Río Seco y Tulumba".

Bedoya también será la cara responsable de otro hecho que viste

aquellas primeras décadas del siglo XIX de modo trágico. La

muerte, en 1821, del Supremo Entreriano Pancho Ramírez a manos

de una partida integrada por milicianos del Coronel. Atrapado y

decapitado en el camino a San Francisco del Chañar, su cabeza

fue exhibida en la Río Seco durante varios días. Hoy día, un

monolito recuerda y ubica el lugar donde fue expuesta.

Decididamente la ruta hacia el norte privilegiaba Avellaneda y

San Francisco

del Chañar quedando como muy secundaria aquella que unía

Villa del Totoral

con Río Seco. La Villa languidecía sin progreso alguno.

Hacia

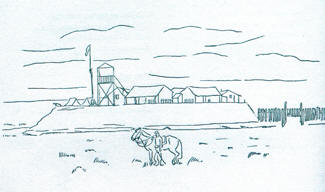

mediados de la década del '30 del siglo XIX, se construye un nuevo fuerte cuya

configuración edilicia sirvió, muchos años después, como modelo de lo descripto en el poema

"El rescate" de Leopoldo Lugones.

Si bien la decisión original de Sobremonte era la de crear una

Villa en Río Seco, esta designación debió esperar a 1858 cuando

el, por entonces, Gobernador Roque Ferreyra (miembro del Partido

Liberal que ejerció el cargo durante dos períodos: 1855/1858 y

1863/1866) dicta un decreto de

fecha 26 de mayo dándole carácter de Villa a la comunidad.

Cuando

Río Seco deviene en Villa comienza el proceso de un adecuado diseño del

plano parcelario y de demarcación así como la puesta de límites

de los distintos ejidos. A pesar que estos pasos implicaban un

impulso al desarrollo de la comunidad, ésto estaba muy lejos de

concretarse atento a los recurrentes ataques de los aborígenes,

al punto que hasta la ruta de tránsito de los viajeros se ve

replanteada eludiendo la Villa en su recorrido.

De este período, correspondiente a la segunda mitad del siglo

XIX, rescatamos que el viajero irlandés Thomas J. Hutchinson en

su libro "Buenos Ayres and Argentine Gleanings – 1862/1863"

hace algunas menciones sobre el lugar: evalúa que la

comunidad alcanza "... para mi ..." unos 1500 habitantes

(SIC),

describe al entorno asegurando que "... Río Seco está situado

en un anfiteatro de salvaje belleza [y que,] frente a la

plaza, la iglesia está en ruinas, desierta y llena de

murciélagos". Agrega que, tras recorrer varias leguas hacia

el oeste, "... tenemos a nuestra vista altos montes al estilo

'Intihuasi', del quichua 'Casa del Sol', por la idea

poética que cuando el sol cae detrás de esas colinas, se retira

a su casa a pasar la noche".

Villa de María del Río Seco en 1928

La escritora costumbrista Noemí Vergara de

Bietti (1914-1988), por entonces colaboradora en la Revista

"El Hogar", publica en 1953 un delicado texto, donde, al

referirse a la Villa asegura que "… vive aún en serena

mansedumbre de estampa bíblica. A sus riberas, buscando quizás

no perturbarla, se extiende la cinta densa y dura del camino; el

caserío, claro y cordial, acurrucado entre la falda agreste de

sus cerrijones, parece indiferente a los afanes del siglo.

Costeado el cerro del Romero, la luna, extraña asceta, llueve su

luz de plata sobre la plaza, las calles, las tapias de adobe,

los pozos rústicos, los amplios patios de tierra, como en los

tiempos de nuestros bisabuelos. Todo un cuadro de idílica

poesía". [Acceda

al texto completo]

La capilla

Mario J. Buschiazzo en los "Anales del Instituto de Arte

Americano e Investigaciones Estéticas" consigna que junto a

la posta "... existía desde mediados del siglo XVII, una

capilla dedicada a la Virgen del Rosario". La capilla en

cuestión o precaria ermita estaría dentro de la Estancia

propiedad de Mateo Barrera la que se extendía en un amplio

territorio desde el norte de Córdoba hasta Santiago del Estero.

La imagen de vestir de la Virgen era de reducido tamaño,

superando tan solo los 60 cm. De madera sólida y articulaciones

que permitían sostener un niño Dios entre sus manos, se hallaba

vestida con los mantos usuales y una corona dorada. El conjunto

revela una mano artesanal rudimentaria donde el rostro, su

cabello natural y el modo en que había sido pintada son de una

sencillez absoluta.

Existen documentos notariales de 1657 que dan cuenta de la

participación del entonces 5º Obispo de Tucumán Melchor

Maldonado de Saavedra (nombrado en 1632 y arribado a Santiago

del Estero en 1635) en el traslado de la Virgen de dicha capilla

a una de mayor envergadura erigida en una vecina estancia

propiedad de Domingo Gómez n. Guimarais y su esposa María

Martínez.

|

Obispo Melchor

Maldonado de Saavedra |

Esto encuentra fundamento en documentos resguardados

en el archivo del Arzobispado de Córdoba que dan cuenta de un

matrimonio concretado en 1657 en dicho ámbito. La Estancia de

Gómez, conjuntamente con estas circunstancias, asume el nombre de Nuestra Señora del Rosario y su capilla

pasa a funcionar

como vice parroquia del Curato de Sumampa.

Dicho Curato, hacia 1662, ocupaba una superficie de unas treinta

leguas por seis asegurándose, por entonces, que dichos

territorios eran habitados por medio centenar de familias

españolas y vacío de presencia aborigen.

El

Curato de Sumampa contaba con cuatro capillas: la de Sumampa, la

de San Miguel, la de Nuestra Señora del Rosario de Río Seco y la

de Caminiaga.

Existen

documentos que, hacia fines del siglo XVII, confirman la

existencia de la capilla y su vecino campo santo a partir de dar

cuenta del pedido testamentario de un convaleciente de ser

enterrado en dicho lugar.

El Padre

Martín Dobrizhoffer, en su "Historia de los avipones",

consigna que, en 1748, Río Seco:

"... cuenta con

un grande y elegante templo dedicado a la Divina Madre

construído con piedras; un gran concurso de gentes se llegan

hasta él con exvotos de plata, para impetrar los beneficios

celestiales".

Alejandro Moyano

Aliaga rescata que, en esos años, el responsable del lugar era

"... el maestre de campo don Juan del Pino y Medina y su mujer,

doña Jerónima Machado ... que cuidaba del aseo de dicha capilla,

donde fue sepultada el 17 de agosto de 1751".

En el proyecto,

del 26 de mayo de 2017, proponiendo la adhesión al aniversario

de la fundación de la Villa y que fuese presentado en el Senado

de la Nación, se da cuenta de lo siguiente:

"Existía desde antiguo un

oratorio en el faldeo del Cerro del Romero, pero su

transformación en Fuerte y presidio data de 1760 y 1768

respectivamente. Más tarde llegó a ser asiento de la comandancia

general de la frontera norte de la provincia. Durante años, las

defensas se erigieron en torno del templo, el cual quedó rodeado

por altos muros de piedra, con cuatro torres que servía de

fortaleza ante los

malones."

Efraín

U. Bischoff en "Norte, norte, norte, su leyenda y su

historia" asegura que "... la antiquísima capilla

fue colocada bajo la advocación de la Virgen del Rosario, que

atendió el presbítero Juan José de Avila, durante largos años

hasta 1772".

El Prof.

Ignacio C. Tejerina Carreras en su trabajo "Linajes troncales

del Río Seco", reconstruye que "el antiguo Curato de Río

Seco, fue una división que sufriese en 1772 la antigua Doctrina

de Sumampa, que abarcaba el sud de la Provincia de Santiago del

Estero y parte del norte de la de Córdoba ... el Curato

comprendía las Pedanías de Aguada del Monte, Caminiaga, Chañar,

Chuñahuasi, de la Estancia, de la Parroquia y San Miguel".

Luego de esta escisión la administración de la capilla

según E. U. Bischoff,

"... pasó

a manos del Doctor López Caballero y luego al presbítero Bernabé

Antonio de Aguilar".

Tal como ya hemos consignado, Concolocorvo, tras su

viaje de 1771 a 1773, apuntaba que Río Seco "... es cabeza de

partido donde reside el cura y tiene una capilla muy buena y de

suficiente extensión".

Monseñor Pablo Cabrera en un artículo publicado a mediados de la

segunda década del siglo XX en el Diario Los Principios se

refiere al Dr. Don Domingo Guerrero consignando que "...

nació en Córdoba del Tucumán y fueron sus padres Don José Justo

Guerrero y Doña Catalina López. Ex alumno de la Universidad de

Trejo y de la de Chuquisaca posteriormente, ésta le confirió los

títulos de licenciado en ambos y aquella la de Doctor en

Teología. Ordenose de Presbítero en 1773 a título de cura de Río

Seco, beneficio de que hízose cargo a principio de octubre de

aquel año, permaneciendo al frente de él hasta febrero de 1777,

en que fue promovido al del Río Tercero Arriba".

Próximo a finalizar el siglo XVIII el pueblo y la capilla se

encuentran protegidos del ataque aborigen con empalizadas

defensivas erigidas en piedra y adobe que lo rodeaban. El vecino

Cerro del Romero funcionaba como inmejorable mirador.

Hacia

1882 Fray Mamerto Esquiú, de paso por el lugar, propone instalar

una cruz de madera sobre el Cerro del Romero.

Al día de hoy, de aquella primera capilla al pie del Cerro del

Romero, se conservan los restos de sus cimientos que dibujan un

rectángulo de alrededor de 10 m de largo x 5 m de ancho. Una placa

sirve de homenaje a su recuerdo.

Cerro del Romero

El pequeño cerro invita a ascenderlo por un suave sendero; a

medio camino, un desvío conduce a la tumba y mausoleo de

Leopoldo Lugones. Una placa hace comprensible la elección del

lugar a partir de la voluntad manifiesta del poeta: "En la Villa de María del Río Seco al pie del

Cerro del Romero nací ... y donde quisiera dormir en paz cuando

me muera".

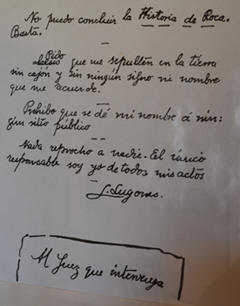

Recordemos que el poeta había tomado la decisión de suicidarse

en Tigre (Provincia de Buenos Aires) dejando una carta de puño y

letra dirigida al Juez interviniente donde se evidencia el

profundo dolor que estaba atravezando: "No puedo concluir la

historia de Roca. Basta. Pido [escribe sobre la palabra

'Deseo' a la que tacha] que me sepulten en la tierra sin

cajón y sin ningún signo ni nombre que me recuerde. Prohibo que

se de mi nombre a ningún sitio público. Nada reprocho a nadie.

El único responsable soy yo de todos mis actos. L. Lugones. Al

Juez que intervenga".

En la cima del cerro se levanta la Capilla de La Cautivita, así

como una cruz de madera que reproduce aquella colocada por Fray

Mamerto Esquiú y un mangrullo que recuerda el pasado fortificado

del lugar.

Capilla de La Cautivita

Aprovechando la elevación, la vista de la ciudad, se convierte

en una invitación a recoger el adecuado recuerdo fotográfico.

La Cautivita

El Padre

Martín Dobrizhoffer en su "Historia de los avipones"

reconstruirá, con profusión de detalles, los acontecimientos

vividos en 1748 en Río Seco:

"... apenas los abipones supieron la existencia de este

lugar por cautivos españoles, los movió la esperanza de botín y

la riqueza del lugar. Observados todos los detalles por los

diestros espías, ocupan de improviso en larga fila los

desfiladeros y todos los caminos para que los españoles no

pudieran darse a la fuga, y les tapan totalmente la salida. Todo

cuanto encontraron en el campo o en las casas vecinas fue muerto

o capturado sin que nadie les opusiera resistencia. El campo

devastado por doquier. Una inmensa cantidad de caballos y de

mulas fue la más anhelada prenda para los bárbaros. Todos los

que escaparon a la muerte fueron dispersos en precipitada fuga y

la fuerza llegó hasta el mismo templo; destrozaron a hachazos la

puerta provista de láminas de hierro y trancas. Los ladrones

sacrílegos levantaron en sus caballos cuantos utensilios

sagrados de plata encontraron, las campanas de la torre y la

misma imagen de la virgen, venerada en toda la provincia y otra

de San José. Y para que no quedara nada de lo que habían robado

ni ninguno de los que habían matado, regresaron cargados con las

cabezas de los degollados como despojos de guerra. Sucedió por

inspiración divina que por aquel tiempo se encontrara no lejos

de allí el ya celebrado Barreda que, acompañado de un grupo de

sus hombres meditaba no sé qué excursión contra los bárbaros.

Enterado de la crueldad de los abipones vuela allí con los suyos

y siguiendo día y noche los rastros de los que huían, descubre

que van divididos en dos columnas. Su máximo deseo fue recuperar

la imagen de la Divina Madre y vengarse con sus propias manos de

los bárbaros. Y dudaba por un momento acerca de cuál de las dos

columnas llevaría la sagrada imagen, para perseguirla. Los

abipones que marchaban adelante dedicaron un rato a una ligera

celebración y los caballos pastaban ya sueltos; los encontró

seguros de sí mismos, sentados en el suelo. En cuanto vieron a

los santiagueños, ante la inesperada agresión, se escaparon a

pie hasta la selva adyacente. Los santiagueños se dirigen

rápidamente hasta la carga abandonada por los bárbaros y entre

el botín ven con alegría la imagen de la Virgen. Recogieron los

caballos del enemigo y quemaron sus monturas. La selva fue

vigilada por un tiempo por los soldados para que no tuvieran

oportunidad de escapar. Pero en vista de la pertinacia de los

abipones en permanecer en sus escondites y el hambre de dos días

de sus caballos ya fatigados por la carrera, compadecido

Barreda, consideró que debían regresar. Una terrible tempestad

que se había desatado el día anterior llenó de tal modo los

caminos de agua y cieno que apenas quedaba un palmo de tierra

donde los caballos posaran las patas seguros. Es increíble con

qué grandes muestras de alegría los cordobeses siguieron a

Barreda que volvía con la imagen de la Virgen; al verla parecían

haber olvidado el cruentísimo estrago que habían sufrido tres

días atrás. De la imagen de San José nada se supo en absoluto;

fue arrojada en un lago profundísimo. Algunos años después

cuando me dedicaba en aquel templo a mis tareas religiosas,

apenas podía contener las lágrimas al observar aquella imagen

cautiva de los abipones a quienes por ese entonces procuraba

formar en la santa religión. Esa agresión hostil del Río Seco

hizo que los cordobeses rodearan el templo con altos muros de

piedra y con cuatro torres para que no estuviera expuesto a las

asechanzas de los bárbaros y para que los colonos próximos

pudieran guarecerse en aquella fortaleza en caso de peligro".

Sobre los hechos del secuestro de la imagen de la Virgen del

Rosario, Monseñor Pablo Cabrera dejará

escrito el siguiente testimonio: "... la población del Río

Seco, sábese por testimonios documentados, que ella contó desde

sus orígenes, con una capilla dedicada a la Sma. Vírgen, bajo su

advocación histórica de Nuestra Señora del Rosario. Los muros de

la casa de oración se habrán renovado una o más veces quizá,

pero la imagencita de la Villa de María, se

conservó siempre ilesa y venerada, a pesar de que en una hora

nefasta la retuviera cautiva en sus aduares los bárbaros del

Chaco; tras de uno de esos asaltos a Río Seco, la arrancaron

violentamente de su trono hasta que lo restituyeron a éste sus

devotos e intrépidos hijos, miembros de aquel vecindario,

después de una ruda batalla con los indios frente a sus propias

tolderías, en que los cruzados de la Virgen obtuvieron la

victoria".

Efraín

U. Bischoff en su libro "Leopoldo Lugones, un cordobés

rebelde" reconstruye la historia con estilo propio:

"Los abipones han aparecido de tiempo en tiempo ... Cuando en

1748, los mocovíes se han unido a los demás guerreros salvajes y

se fueron sobre el poblado dejando huellas depredadoras,

lograron destrozar la resistencia. La virgen de Nuestra Señora

del Rosario quedó aprisionada entre rudos pechos y alaridos de

triunfo. Debieron entonces rehacerse los 'caris' - 'hombre valeroso' en quichua - para ir en su búsqueda y rescatar

hazañosamente la imagen prisionera, 'La Cautivita', como se la

denomina hasta el presente".

A inicios del siglo XX el entonces Obispo de Córdoba

(1905-1925), Doctor Fray Zenón Bustos y Ferreyra, ordena en su

visita a Río Seco: "Procúrese por los señores Párrocos que se

rinda por los fieles una especial veneración a la imagen de

Nuestra Señora del Rosario, conocida con el nombre de la

Cautiva, por el hecho que se le dio este nombre y por ser la

fundadora de la población del Río Seco".

El Párroco

Jeremías Gutierrez solía recorrer las distintas pequeñas

comunidades circundantes dando misas y entregando la primera

comunión en escuelas y precarios oratorios mientras reservaba

las capillas de La Estancia, Rayo Cortado y Villa de María del

Río Seco para bautizar.

Capillas de La Estancia y Rayo Cortado

De su pluma, en la "Revista eclesiástica del Arzobispado de

Córdoba y Obispados sufragáneos" de abril de 1943, nace otro

modo de reconstruir aquellos hechos: "Investigando hace

cuatro años en los archivos de la muy benemérita parroquia de

Ntra. Sra. de Consolación de Sumampa, a cuya jurisdicción

pertenecía entonces la Doctrina del Río Seco, tuve oportunidad

de conocer los viejos infolios a los que alude el prestigioso

Monseñor Pablo Cabrera. Aún más, tuve ante mis ojos otros varios

preciosos documentos relacionados directamente con la historia

del secuestro de la dos veces secular imagen. Se puede resumir

así: vecino que muere y que por otra parte había tomado

participación en la heroica jornada del rescate, motiva honores

y exequias especiales, tributadas por el párroco y los

pobladores, expresándose siempre más o menos en los siguientes

términos: 'por ser de los de esta Doctrina del Río Seco cuando

fue desvastada por el enemigo infiel y robada su sagrada

imagen'. No privaré a mis lectores del grato placer de conocer

alguno de éstos valiosos documentos. Uno de ellos, con la firma

del Dr. Juan Joseph de Avila, reza así: 'En la capilla del Río

Seco de la Doctrina de Sumampa, el reverendo padre predicador

Fray Roque del Pino, de la Seráfica Orden, ayudante en dicha

capilla el día 21 de marzo del año 1751, enterró el cuerpo de

Mariano, hijo legítimo de Thomas Villarreal y de Juana Almirón

de dicha capilla. Era de edad de siete a ocho años. De limosna y

con exequias solemnes por ser de los que bajaron con la santa

imagen de nuestra Sra. del Rosario a poblar su capilla en tiempo

que la tenía combatida el enemigo infiel, que se llevo della a

la santa imagen, y después de que valerosamente los vecinos

dieron alcance al enemigo, y la rescataron, y anduvo

peregrinando de casa en casa se volvió a su capilla. En cuya

reverencia y obsequio, yo, el Cura cedí todos los derechos que

me cavecen y a todos los que poblasen dicha capilla, en defensa

de tan Sagrada Patrona'. El gesto nobilísimo del Sr. Cura de

seguir honrando la memoria de los bravos rescatadores y

repobladores de la Villa desolada, no cae en el vacío y así

vemos en otros documentos: como en 1751, se honra con especiales

exequias a María Francisca hija del rescatador Lázaro Peralta e

Ignacia Ríos; el 14 de abril del mismo año, a Pedro, de dos años

por mérito de sus padres Lorenzo Villarreal y Jacinta Riveros,

'después de tres años de despoblada por el enemigo infiel'; el 5

de agosto de 1753 a Thomas Villarreal, rescatador; el 26 de

octubre de 1754 a María Gregoria por ser sus padres Bartolomé

Peralta y Estefanía Villalba 'de los que bajaron a poblar la

capilla en defensa de la Soberana Imagen del Rosario en tiempo

de las guerras de los indios mocobíes'; 5 de abril de 1755 a

Pabla Villarreal, mujer del rescatador Capitán Bartolomé Farías."

Leopoldo

Lugones vuelca esta historia a la poesía bajo el título "El

rescate"; acceda a dicho texto haciendo

Click Aquí.

La obra está incluída en "Romances del Río

Seco" publicada en 1938 en una selecta impresión de mil

ejemplares refrendados con la firma de Juana González de Lugones.

Dicha

edición incluía dibujos de Alberto Güiraldes, hermano del autor

de "Don Segundo Sombra", Ricardo Güiraldes. En el caso

del relato de la Cautivita, procedió a ilustrarlo con la

siguiente imagen:

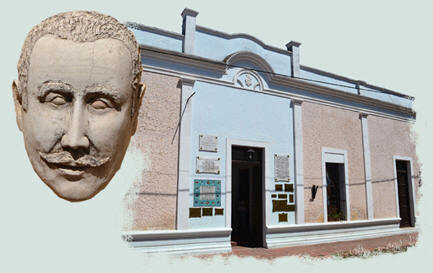

La nueva iglesia

Su

construcción se inicia a fines del siglo XIX. Ubicada sobre la

plaza central del pueblo se yergue, en tonos ocre y blanco, a

unos 250 m de la Casa-Museo de Leopoldo Lugones y a alrededor de

500 m de la antigua capilla cuyos restos emergen apenas de la

tierra al pie del Cerro del Romero.

Es una

construcción de esquina retirada de la línea municipal, formando

un pequeño atrio sobreelevado del nivel de vereda con cuatro

escalones

La

fachada principal orientada al este, está compuesta por un

rectángulo horizontal al que se superponen el tímpano y a su

izquierda, el tramo superior de la torre campanario.

Tres

blancas pilastras con capitel dórico, asentadas sobre un fuerte

basamento de oscuro color, marcan la presencia de la nave y la

de la torre.

Esta

última en su tramo superior, es de sección cuadrada y en todas

sus caras se repite la composición inferior, de pilastras y

cornisa, más la presencia de una abertura con dintel de medio

punto y baranda enrejada, donde asoman visibles las campanas. El

conjunto culmina con una cúpula acebollada coronada por una cruz

de hierro forjado.

Internamente, mientras se asciende, la torre expone sus

ladrillos desnudos, sin revoque. Con ella, también se accede al

coro alto.

Una

puerta con dintel en arco de medio punto nos da paso a través de

sus dos hojas de noble madera al templo; sobre ésta, un grueso

guardapolvo se asienta en pilastras pareadas con capitel dórico.

Más

arriba, un punto de interés lo constituye el óculo oval

horizontal a modo de ventana coral y a la misma altura, pero en

la torre, se muestra otro óculo en posición vertical.

Una

prominente moldura hace de base del frontis, se proyecta en la

torre y completa el perímetro, produciendo un marcado juego de

luces y sombras. Una cruz de igual diseño a la de la torre se

yergue en la cúspide del tímpano.

La

fachada norte, como sucede en la mayoría de las obras de

esquina, carece de preocupación por parte del diseñador. Muestra

un zócalo de piedra a la vista, solo interrumpido por la puerta

de ingreso lateral.

En el

sector superior se visualizan las seis ventanas con arco

rebajado. Culmina con el borde inferior de la cubierta de tejas

españolas y el faldón de las mismas con caída libre.

La nave

rectangular está techada a dos aguas con diecinueve cabreadas de

madera, losa de hormigón y cubierta de tejas españolas.

El coro

alto, en el ingreso, muestra gruesas vigas de algarrobo,

alfajías de madera y ladrillos a la vista, con baranda de

mampostería. Se accede a él, por la escalera circular a la que

hacíamos referencia, alojada en la torre campanario.

Los

elevados muros laterales están ritmados, en espacios iguales,

por siete pilastras, sobre las que se asienta la viga de borde

en la que se encastran las cabreadas.

En el

centro de cada espacio una ventana de generosas dimensiones, con

dintel en arco rebajado, entrega una excelente iluminación al

recinto. En el muro sur las ventanas se transforman en vanos

cerrados de igual dimensión. Según la

cronista Noemí Vergara de Bietti

es en esta cara

y desde un pequeño

altar que La Cautivita, "... con su cara parda como el

terrazgo, sus ojos negros de irisaciones metálicas, sus rizos

castaños y sus hermosas caravanas de oro, preside la vida de la

buena gente que honradamente ganan su pan".

[Acceda

al texto completo]

|

La Cautivita

|

|

|

En el antedicho artículo

escrito por Noemí Vergara de Bietti en la Revista "El Hogar"

N°2291 del 9 de octubre de 1953, la autora se extiende pintando la

iglesia como "… sencilla, apagada, humilde, descubriendo entre las

heridas del revoque el tono pardo de los bastos ladrillos antañosos …

propicia al temblor de la súplica, es una acogedora incitación al

espíritu. El paso de los años le confió el perfume de las plegarias de

varias generaciones creyentes y confiadas. Nada altera su quietud de

remanso; ni el alarde mundano, ni la labor en oro, ni la gubia

prestigiosa o el cincel peninsular o americano que la ornara, como la de

Humahuaca, decorada por Marcos Zapata. Las pinturas salvadas del rigor

del tiempo muestran en su simplicidad más la cándida mano de un creyente

que la de un plástico afortunado. Deteriorada, albergue de murciélagos

hoy … esta iglesita, encapuchada en su timidez, ofrece su tradición de

patria y de fe. Entre sus muros parece denunciarse del que fue claro

varón de la iglesia criolla y orador de la Constitución de Mayo, Fray

Mamerto Esquiú, en cuyo diario se lee: 'Año del Señor de 1882. Miércoles

1 de febrero. Celebré en la Parroquia de Río Seco …'. Esto, tan solo;

empero, basta para volvernos con emocionado respeto hacia ese instante

del pasado y que, por gracia de él, cobre belleza la capillita de Villa

de María". [Acceda

al texto completo]

Datos complementarios

Casa Museo Lepoldo Lugones

La Casa Museo

Leopoldo Lugones es el lugar obligado a recorrer cuando

nuestro interés nos lleva a sumergirnos en la intensa vida del

poeta.

Actitud de algunos sacerdotes ante la muerte

Valentina Ayrolo en su trabajo “Reflexiones sobre el proceso

de 'secularización' a través del 'morir y ser enterrado'.

Córdoba del Tucumán en el siglo XIX” estudia las

metodologías que, impulsadas por la iglesia durante buena parte

del siglo XIX, se fueron gestando y afianzando para mejorar cómo

se deberá proceder al momento de encarar la agonía, muerte y

sepultura de los creyentes. Para ilustrar las diversas

circunstancias que motivaron estos cambios, la autora apela a un

antecedente, entre tantos, que ubica en 1817 y tiene como

protagonista al cura Juan José Espinosa quien se sumaba a la

preocupación generalizada de los vecinos de Río Seco en contra

del cura Thomás de Echegoyen a quien se le atribuía el

lamentable proceder de "... dejar salir a sus feligreses, de

esta vida, a la región eterna, sin el dulce consuelo de los

sacramentos aún cuando lloren por él”. El sacerdote Espinosa

se extiende, más explícito, con el siguiente texto:

"Al cerrar la noche, ese mismo día, viendo que el enfermo no

podía esperar los plazos del cura, ocurren por mí para que le

alargue siquiera la absolución: al momento tomé el Santo Oleo, y

partí al socorro de este enfermo; llegué a su casa a las nueve

de la noche, pero ¡qué dolor! hallé ya amortajando su cadáver.

Mi mayor amargura en este caso, ha sido por las circunstancias

de este hombre a quien después de una vida bastante relajada,

había casado el Cura; como catorce meses ha, sin que en aquel

entonces le hubiese administrado el sacramento de la

penitencia".

Coordenadas:

Latitud: 29º 54’ 21,52" S

Longitud:

63º 43’ 23,08"

O

Fuentes de consulta:

-

Marta

Merkin: "Los Lugones, una tragedia argentina",

Editorial Sudamericana (2004)

-

Revista Caras y Caretas Nº2338: "La maldición de los

Lugones"

-

Jeremías Gutiérrez: "Revista Eclesiástica del Arzobispado

de Córdoba", Vol. XX Nº4, Abril de 1943

-

Padre

Martín Dobrizhoffer: "Historia de los avipones",

Universidad Nacional del Nordeste (Chaco), 1968 (En el

original el nombre de los dos volúmenes se completaba con el

texto "... ecuestre y belicosa nación del Paraguay"

-

Efraín

U. Bischoff: "Leopoldo Lugones, un cordobés rebelde",

Editorial Brujas, 2005

-

Efraín

U. Bischoff: "Norte, norte, norte, su leyenda y su

historia", Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1991

-

Visitador Calixto Bustamente Carlos Inca, alias Concolocorvo o

Alonso Carrió de la Vandera:

"El lazarillo

de ciegos caminantes"

-

Carlos

D. Paz: Análisis de las Tesis de Licenciatura de Carina P.

Lucaioli, "Los grupos abipones hacia mediados del siglo

XVIII" (2005) y de Florencia S. Nesis "Los grupos

mocoví en el siglo XVIII" (2005)

-

Monseñor Pablo Cabrera:

"Córdoba de la Nueva Andalucía, Noticias etno-geográficacas

e históricas acerca de su fundación", 1917

-

Monseñor Pablo Cabrera: "El

Curato de Río Tercero Arriba a través de siglo y medio -

Biografía de los sacerdotes que desempeñaron allí su

apostalado y referencias de sus obras" - Diario Los

Principios (mediados segunda década del Siglo XX)

-

Acarete Du Biscay: "Relación de un viaje al Río de la

Plata y de allí por tierra al Perú, con

observaciones sobre los habitantes, sean indios o españoles,

las ciudades, el comercio, la fertilidad y las riquezas de

esta parte de América"

-

Alejandro Moyano Aliaga: "Orígenes de Villa María del Río

Seco", 2011

-

Mario J. Buschiazzo: "Anales del Instituto de Arte

Americano e Investigaciones Estéticas", UBA, Facultad de

Arquitectura y Urbanismo (2000-2001)

-

Héctor Di Lalla: "Totoral, un pueblo que no perdió su

identidad", Centro Filatélico Mediterráneo

-

Mónica Ghirardi: "Familias de sectores populares para

defender el territorio, Córdoba, Argentina, 1819",

Centro de Estudios Avanzados, UNC

-

Nicasio Felipe Martino: “Notas para el estudio de la

Historia de la Provincia de Córdoba. La época de Juan

Bautista Bustos. Organización de las milicias y defensa de

la frontera de la Provincia de Córdoba (1820-1825)”

Tesina, UNC

-

Carlos

A. Page (Junta Provincial de Historia de Córdoba y Sociedad

Chilena de Historia y Geografía): "El espacio público en

las ciudades hispanoamericanas. El caso de Córdoba (Siglos

XVI a XVIII)" - 2008

-

Prof.

Ignacio C. Tejerina Carreras - "Linajes troncales del Río

Seco" - Revista de la Junta Provincial de Historia de

Córdoba - Volumen 8 - 1978

-

Ana M.

Rocchietti: "Frontera: Arqueología e Historia Social" -

Revista de Arqueología Histórica Argentina y

Latinoamericana - Número 2

-

Aníbal Montes:

"Investigación arqueológica e prehistórica en el

Departamento de Río Seco, Provincia de Córdoba" -

Manuscrito

-

María Elena

Foglia y Noemí Goytia: "Los poblados históricos del norte

cordobés"

-

Valentina Ayrolo:

“Reflexiones sobre el proceso de

'secularización' a través del 'morir y ser enterrado'.

Córdoba del Tucumán en el siglo XIX” - Universidad

Nacional de Mar del Plata – 2009

-

Revista "El

Hogar" - Año XLIX N°2291 - 09 de octubre de 1953 - Ibero Amerikanisches Institut Preuβischer

Kulturbesitz.

|