|

CATEDRAL Y SANTUARIO INMACULADA CONCEPCION

|

En

1492, los nativos descubrieron que eran indios,

descubrieron que vivían en América,

descubrieron que estaban desnudos,

descubrieron que existía el pecado,

descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de

otro mundo y un dios de otro cielo,

y que

ese dios había inventado la culpa y el vestido

y había

mandado que fuese quemado vivo quien adorara al sol y a la

luna y a la tierra y a la lluvia que la moja.

Los hijos de los días - Octubre 12, Día del Descubrimiento

Eduardo Galeano |

¿Por

qué será que los originarios de nuestras tierras deben aparecer, en la

mayoría de los cuadros, sumisos, de rodillas y en actitud

de pedir

perdón?

"María Auxiliadora" - Fernando Bonfiglioli

La pregunta volvía recurrente a mi mente mientras observaba con

detenimiento la espléndida obra de Bonfiglioli. Como en otras

tantas similares ocasiones, diversas respuestas brotaban

exponiéndose desafiantes frente al interrogante; convincentes

las más, me hacían tomar partido por sentir que estaba frente a

otra de las tantas venas abiertas inmortalizadas por la pluma de Galeano.

Charles Darwin, durante su paso por nuestro naciente país,

vaticinaría: "Estas tierras quedarán en manos de los salvajes

blancos en lugar de los indios de piel cobriza. En comparación

con los aborígenes, aquellos podrán ser un tanto superiores en

educación pero sustancialmente inferiores en lo que se refiere a

virtudes morales."

Deambulando entre estos volátiles pensamientos mis pasos confluyeron hacia un andamio

que se

elevaba hacia lo alto del edificio. El destino quiso que mi

visita coincidiera con las obras de restauración de las valiosas

obras que vestían y enriquecían los muros de la catedral. La

compleja tarea había sido encomendada a la prestigiosa artista

Marcela Mammana (acceda a su trayectoria nacional e

internacional haciendo

CLICK

AQUI).

|

Marcela Mammana restaurando el mural "Sagrado

Corazón de Jesús" |

|

A pesar de la ignorancia en la materia no se me escapaba lo

complejo que sería la búsqueda del color exacto. Serenidad y

paciencia, con seguridad serían condiciones necesarias e

imprescindibles en la desafiante búsqueda del tono correcto;

puntilloso cuidado, en la reparación de rajaduras y faltantes en

la mampostería; encomiable meticulosidad, en recuperar imágenes

perdidas por diversas razones y de las que, tal vez, ya no haya

testimonio alguno o fotos que colaboren en clarificar lo que

devino en invisible. Casi obvio fue concluir que la tarea no

permitía errores ya que el más mínimo de ellos pondría, tal vez,

en riesgo mortal a la obra original.

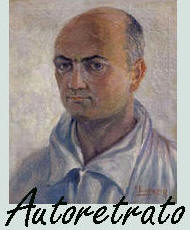

La recuperación, por esos días, de buena parte de los murales ya

exponían en plenitud lo grandiosa de la obra de Fernando

Bonfiglioli

(ver Autoretrato).

El pintor de ascendencia italiana nace en Sao Pablo, Brasil, en

1883.

|

Mientras comparte la etapa brasileña, según recuerda su

sobrino nieto Marcio, su hermano Ildebrando "lo

apoyó mucho a Ferdinando (tal su nombre registrado en el

Registro Civil) en sus primeros años como aprendiz";

luego, siendo aún adolescente, se radica con su familia en

Argentina donde se vuelca de lleno en los estudios

artísticos priorizando el

aprendizaje de pintura y escultura.

Si bien obtiene lauros en esta última especialidad su

vocación se vuelca con más fervor hacia el muralismo y la

escenografía, es así que viaja a Brasil hacia 1911 y luego a

Florencia en 1921 para especializarse en estas técnicas. A

mediados de la década del ´20 regresa a Argentina para

radicarse en Villa María donde su pincel dejará innumerables

muestras de su expresividad creativa. |

|

En la Inmaculada Concepción trabajará durante 10 años, desde

1948 a 1958 dejando un legado, disfrutable hoy día, a lo largo de sus muros, arcadas,

cielorrasos y cúpula.

Recorriendo con ojo atento el trabajo

del artista descubrimos que Bonfiglioli, junto con su obra, nos

ha dejado curiosidades.

Por ejemplo, ¿cuál sería la fuente de inspiración utilizada para

componer esa pareja de militar y rubia compañera que resaltan en

el "Sagrado Corazón de Jesús"? Los años de realización de la obra

harían pensar en la posibilidad que fuesen Perón y Evita así como que los posteriores sucesos históricos

volverían convincente la versión que era un

simple soldado haciendo su servicio militar acompañado por una

joven villamariense. La posición ideológica del Presbítero

Pedro Ramón Gottardi, por entonces responsable de la Parroquia y

contratante de Bonfiglioli, era muy distante del gobierno

peronista adhiriendo a una iglesia que más tarde, bajo el lema

"Cristo Vence", se consustanciaría con la autodenominada

"Revolución Libertadora"; bajo estas condiciones, es por demás

llamativo que la imagen, por el solo pecado de

la similitud, haya logrado sobrevivir indemne al día de hoy.

"Sagrado Corazón de Jesús" - Fernando Bonfiglioli

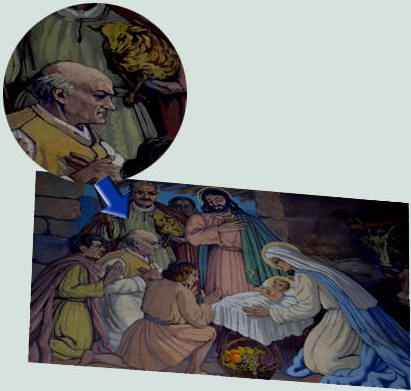

Al levantar la vista nos encontramos con el "Nacimiento de

Cristo" donde el artista, en un recurso muy usual dentro

del mundo del arte, nos sorprende como parte de la obra

hincándose frente al recién

nacido. En este trabajo, al igual que en otros, como la "Presentación de Jesús en el Templo", vecinos de Villa María y

parientes de Bonfiglioli son homenajeados por el pintor

utilizando sus rostros para caracterizar a distintos personajes.

"La adoración de los pastores - Nacimiento de Cristo" - Fernando Bonfiglioli

"Presentación de Jesús en el Templo" - Fernando

Bonfiglioli

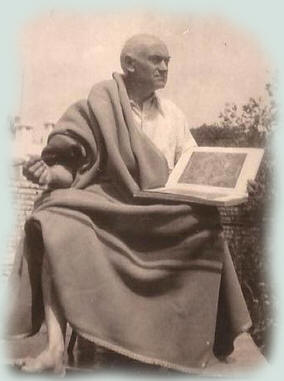

Foto de Bonfiglioli caracterizado de

evangelizador que el artista utilizara como modelo en sus

murales

Bonfiglioli, hasta su muerte un 12 de diciembre de 1962, fue

partícipe junto a otros prestigiosos artistas de un movimiento villamariense

que fue dando vida a distintos espacios culturales desde donde

se

fueron gestando numerosos discípulos que, con el tiempo,

supieron trascender tanto dentro como fuera de la comunidad de

Villa María.

Además de la Catedral, la obra de Fernando Bonfiglioli se expone y

vívida se disfruta en la Iglesia de la Santísima Trinidad, en los

cines Alhambra y Opera y en el Museo Municipal de Bellas Artes

que, hoy, lleva su nombre.

Sobre la Catedral:

Es momento, ahora, de

reconstruir la historia de la Catedral desde sus cimientos.

Hacia

1867 y más precisamente un 27 de setiembre, como veremos más

adelante, se aprobaban los

planos de la naciente Villa María en terrenos adquiridos por un

joven treinteañero llamado

Manuel Anselmo Ocampo Lozano.

En

1870 se constituye una Comisión conocida como de Instrucción y

Obras Públicas que, con la presidencia de Bernardo Lacase, eleva un pedido al Obispo de Córdoba

José Vicente Ramírez

de Arellano solicitando la autorización para la construcción de

una iglesia. Los argumentos que sustentaban el pedido obedecían,

no solo a necesidades espirituales de los habitantes de la nueva

comunidad sino que, además, las crecidas del Río Tercero

oficiaban como obstáculo para acceder a la, por entonces,

existente capilla de Villa Nueva.

En

1871 se impulsa en el Congreso de la Nación una propuesta de ley

para declarar Capital de la República a la incipiente Villa

María. La ley finalmente fue aprobada estableciendo que la nueva

Capital se llamaría Rivadavia; con tal fin ordenaba la

expropiación de un cuadrado de 10 km por lado por "razones de

utilidad pública". Esta Ley fue vetada por el Presidente

Sarmiento aduciendo que el sitio elegido no reunía las

necesarias condiciones de seguridad por la presencia de

aborígenes.

Al año

siguiente, un 21 de junio de 1872, se consigna que el

sacerdote franciscano Anselmo Chianea celebra la primera misa en

un salón escolar conocido como Primer Escuela Fiscal de Varones.

Será

también Fray Chianea quien inicia gestiones para el envío, desde

España, de una imagen de la Virgen Inmaculada. Esta arribará al

país el 9 de agosto de 1873; frente a esta situación el Sr.

Alejandro Voglino en su carácter de nuevo presidente de la

Comisión solicita al Obispo se proceda a su bendición y consagración

lo que se realiza el 15 de agosto, designándola como "Reina, Madre, Patrona y Fundadora de la

Villa". De este modo la Capilla, en su provisoria casa escolar,

queda habilitada oficialmente.

Un par

de días después, el Sr. Voglino vuelve a dirigirse al Obispo

describiendo como "de gran pompa" a la ceremonia de

bendición y le solicita la ratificación de Fray Chianea como

Capellán; iniciativa que tuvo curso favorable al poco tiempo.

Hacia

mayo de 1874 y motivados por el apoyo que iban recibiendo, la

Comisión insiste frente al Vicario de Córdoba Gaspar Martierena

sobre la necesidad que la capilla devenga en nueva parroquia. Esta

gestión trajo el consiguiente malestar y conflicto con Villa

Nueva y su comunidad. Deberá recordarse en este punto que la

división efectuada en 1772 por el Deán Antonio González Pavón

del Curato de Río Tercero entre Arriba y Abajo identifica a este

último como Curato de Villa Nueva teniendo como capilla cabecera

a San Antonio de Yucat y abarcando una zona de influencia que se

extendía desde Arroyo Algodón al norte hasta Chuzón al Sur y de Cañada de

Castañotes al oeste hasta La Herradura al este. A un siglo de esta

decisión Villa Nueva había tomado una importante centralidad

como comunidad y por ende, su presencia religiosa era relevante

e influyente en la zona. El Fiscal Eclesiástico Pbro. Luque

apoya la solicitud de Villa María la que termina aprobándose el 10 de noviembre de 1874.

No

debe escapar, al momento de interpretar e intentar comprender

las razones de determinadas decisiones a favor de la naciente

Villa María, la segura influencia que significaba la relevancia

política y económica, tanto en la Provincia de Buenos Aires como

en lo nacional, de la

familia de Manuel Anselmo Ocampo Lozano.

Su padre, Manuel José

Ocampo González,

fue

Diputado y Senador en la Gobernación de la Pcia. de Buenos Aires, Vice

Gobernador y Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires (1860-1861) acompañando a Bartolomé Mitre y más tarde, en 1885, fue candidato a

Presidente de la República por los Partidos Unidos (con

fuerte influencia en Córdoba) siendo derrotado por Miguel Juárez Celman del Partido Autonomista Nacional

con el auspicio del

Presidente Roca. Su hijo también incursionaría en política

siendo Senador en el período 1874-1880.

Manuel José Ocampo González

Padre de Manuel Anselmo Ocampo Lozano

La

aprobación de la construcción de la Parroquia trae aparejada la

reestructuración de las zonas de influencia de las Parroquias

del Curato: se integran los territorios de parte de Yucat,

Arroyo Algodón y Las Mojarras a Villa María, se compensa a Villa

Nueva aumentando su zona de influencia sumándole Pampayasta Sud,

Punta de Agua y la fracción remanente de Yucat. Finalmente el

Tercero Arriba quedaba más reducido manteniendo su centralidad

en la Capilla de

Rodriguez (actual Villa Ascasubi).

En

1883, Villa María cuenta con Municipalidad asumiendo Pedro Viñas

como primer Intendente por un período de cuatro años. Será el

nuevo funcionario quien, a poco de acceder al cargo, impulse y presida

la Comisión Pro Templo la que, integrada por varios vecinos,

incluía a Fray Anselmo Chianea como vicepresidente.

La

gestión de esta Comisión navegó entre conflictos internos que

derivaron en renuncias y pérdidas de eficiencia de cara a la

concreción del deseado proyecto. La complicada situación

comienza a encarrilarse con el ingreso del nuevo

Intendente, Silvestre Peña (1887-1891), como presidente de la

misma; éste toma varias

decisiones trascendentes: solicita al Vicario de Córdoba el

reemplazo del Párroco Chianea; presenta dos proyectos para la

futura Parroquia

aprobándose la propuesta diseñada por Angel Martorell; se decide

encomendar la obra a Federico Blanco y finalmente, gestiona y obtiene, a

mediados de 1888 del Congreso de la Nación, un subsidio por

$25000.

Con la

bendición del Vicario Uladislao Castellano, la presencia del

nuevo Párroco Miguel Salguero y en medio de un

ambiente popular y festivo, la piedra fundamental es colocada el

19 de mayo de 1889 frente a la hoy Plaza San Martín y por

entonces, Plaza del Sud.

La

ceremonia se concreta en un terreno de alrededor de 2500 m2

que había sido donado por el vecino

Joaquín Pereyra y Domínguez. Sus más de 40 m de frente

facilitarían, a futuro, cubrir las expectativas de ampliación.

Esa

primera obra tomará forma con el correr de los siguientes meses

hasta adoptar una imagen final de características sencillas con

tan solo una única nave con techo de tirantes y bovedilla.

El

inventario efectuado por Chianea en 1889, al momento de

transferir su puesto a Miguel Salguero, sintetiza la modestia de

aquella primigenia construcción: "... 17 varas de largo y 6

de ancho, con piso embaldosado y cielorraso ... dos puertas y

dos ventanas orientadas hacia la plaza ... altar mayor de madera

pintada ..."; en su texto describe las pocas imágenes presentes

resaltándose "... la Virgen de bulto de la Purísima Concepción

..."; en cuanto al mobiliario lo reducía a "... dos

confesionarios, púlpito, baptisterio ... y un guardarropas

grande donde guardar los ornamentos de la Iglesia ...".

|

La

gestión de Salguero fue efímera y convulsionada ya que fue

sancionado al optar por no reconocer el recientemente creado matrimonio

civil. Su

lugar es ocupado por el Pbro. Bernardino Maciel quien

permanecerá hasta 1908.

Florencio Arines ocupa la Intendencia (1891-1895). De la mano de

su gestión, del empuje de Maciel y del esfuerzo de la comunidad,

la obra continúa avanzando hasta llegar a un 24 de diciembre de

1894 en que la Iglesia es bendecida. En

1900 se logra concretar el revoque general. En

1908 se hace cargo de la Parroquia el Pbro. Pablo Colabianchi

Cicerón extendiendo su gestión hasta 1938.

Será el nuevo Párroco quien inaugurará el Nuevo Altar Mayor en

1909 y el del Sagrado Corazón tres años después. |

Pbro. Pablo Colabianchi |

Durante los últimos años del siglo XIX, las corrientes

inmigratorias comenzaron a poblar las zonas agrarias del país

impulsadas por una decisión política que alentaba y brindaba

propicias condiciones a quienes quisiesen radicarse en nuestras

tierras. Las zonas fértiles vecinas a Villa María se fueron

nutriendo de extranjeros, en su mayoría italianos y españoles.

De esas comunidades nacen Sociedades que los mantiene

aglutinados conservando sus tradiciones y lengua. Son esas

Sociedades, tanto la Italiana como la Española, que escribirán

en las primeras décadas del siglo XX un capítulo fundamental en

la historia de la Parroquia.

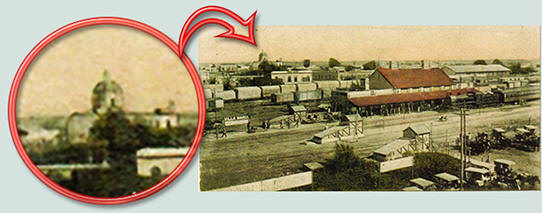

En los últimos días de agosto de 1913 la Revista "Caras y

Caretas" expone una imagen fotográfica de Villa María que,

captada desde la estación ferroviaria y bajo un manto de nieve,

nos muestra, nítida y al fondo, la cúpula de la iglesia.

Revista "Caras y Caretas" n°778 -

30 de

agosto de 1913

Vista de la Catedral desde la Estación de Villa María - Foto

de 1915

Será

la Sociedad Italiana quien impulse desde una nueva Comisión

creada a tal fin la ampliación de la Iglesia. Fruto de este

esfuerzo, la nave derecha conocida actualmente como

"Reconciliación" es inaugurada en 1918. Se instala el Altar de

San Antonio obra de Fracisco Maffei, con la llegada de la

electricidad se mejora la iluminación, se enriquece el

mobiliario y se viste el conjunto general con nuevas imágenes.

La delimitación entre la nave central y la nueva se resuelve con

cuatro arcadas de comunicación; el mismo recurso será copiado,

años más tarde, cuando se concrete la nave izquierda.

El

26 de abril de 1919, Villa María vuelve a ser protagonista

dentro de las páginas de la Revista "Caras y Caretas",

esta vez por una inesperada y significativa inundación "...

recientemente producida y cuyas aguas alcanzaron una altura

nunca vista, llegando a tener en algunas partes 70 centímetros

de altura".

Revista "Caras y Caretas" n°1073 -

26 de abril de 1919

Hacia

1920, se toma la decisión de abocarse a la fachada basándose en

un proyecto del Arq. Ramón Cárcano el que debió sufrir

modificaciones para poder amoldarse a las limitaciones

económicas. El 1° de enero de 1922 se inaugura la obra del

frontis donde

resaltaban, en un conjunto de neto espíritu renacentista

(neo manierista según la descripción del Arq. Carlos Pajón), cuatro columnas dóricas

que sostienen con capiteles ornamentales

una moldura

triangular de fuerte personalidad visual que se verá enriquecida

con la incorporación de un Cristo Redentor de más de 3 metros de

altura el que luce acompañado por cuatro ángeles distribuídos,

de modo simétrico, a lo largo de un seudo balcón que, de extremo

a extremo, se extiende sobre todo el plano superior. Tres imponentes puertas

definidas en arcos de medio punto habilitan el ingreso al atrio quedando

latentes otras dos, por el momento, vedadas al acceso.

El

Diario "Los Principios", en sus ediciones del primer día

de 1922 y el 4 del mismo mes y de un modo pormenorizado, se

explaya sobre el acontecimiento festivo que vivió la comunidad.

Es interesante la descripción que el órgano periodístico le

destina a la obra arquitectónica así como al cronograma

destinado a la celebración. Por su valor histórico, los

invitamos a acceder a dicho material haciendo

click aquí.

Con la

llegada del cincuentenario se imponen más obras que incluirán la

refacción de la bóveda, la incorporación del órgano y para

sumarse a la tarea, la

convocatoria al arquitecto, pintor y escenógrafo italiano Dante Ortolani

(nacido en Urbino en 1884 y muerto en Buenos Aires en 1968), al

sacerdote dominico y pintor Fray Guillermo Butler (nacido en

Génova en 1879, registrado como argentino al llegar al país al

año siguiente y fallecido en Buenos Aires a mediados de 1961)

en la confección de murales y vitraux y al maestro Rigazzio en los hierros

forjados para la iluminación.

En

1926 el Arq. Ortolani, con la colaboración del Ing. Rodríguez,

el constructor Virginio Rosa y fondos aportados por la

Sociedad Española, inicia la construcción de la nave izquierda,

hoy conocida como "Devoción Mariana". La Parroquia alcanzará

así, su ancho actual. Testigo de este acontecimiento resulto ser

la Revista "Caras y Caretas" que, en su edición del 20 de

noviembre de 1926, introduce en sus páginas una fotografía del

momento de colocación de la respectiva piedra fundamental.

Revista "Caras y Caretas" n°1468 -

20 de noviembre de

1926

Complementariamente a esta obra se encara la erección del Coro

sustentado por columnas y arcos; la refacción de la nave derecha

(reinaugurada en 1927) con nueva bóveda y la apertura de cuatro

ventanas al estilo de las que se habían impuesto en la nueva

nave izquierda; se incorpora la obra de Fray Butler consistente

en ocho lienzos que reproducen distintas escenas de la vida de

la Virgen y visten, cuatro por lado la parte superior de la nave

central la que, además, es recuperada integramente sumándose a

esta tarea el escultor Agustín Riganelli.

Obras de Fray Guillermo Butler

Obras del Maestro Rigazzio

Como resultado de la impronta

puesta por el equipo, el interior cobrará una estética propia

del estilo romántico bizantino el que,

si se quiere y aún cuando bien logrado, evidencia poca presencia de

mosaicos que tanto

identificaron al mismo.

De nuevo, la Revista "Caras y Caretas" deberá hacerse

presente en Villa María durante noviembre de 1928 con motivo de

un ciclón que asoló la ciudad. Según la publicación "... fue

una de las catástrofes de mayores consecuencias que se recuerdan

en el país. Las pérdidas materiales alcanzan a la cantidad de

seis millones de pesos y los muertos, suman 26". (Acceda

al artículo)

Revista "Caras y Caretas" n°1573 -

24 de noviembre de

1928

Por su parte,

la Revista "Mundo Argentino" en su número 931 de

noviembre se hizo eco difundiendo crudas imágenes de la

tragedia.

Revista "Mundo Argentino" N°931 del

21 de noviembre de 1928

El numeroso daño

en lo patrimonial y humano que padeció la comunidad en su

conjunto también fue sufrido por la Parroquia que no resultaría indemne al

mismo. Hubo que proceder a nuevas restauraciones que, de la mano de Ortolani

y Rosa, se concretaron a lo largo de los siguientes dos años. Se

sumó, en este período, la construcción de la Casa Parroquial la

que es visitada por el Obispo de Córdoba Monseñor Lafitte en

1929.

El Obispo Lafitte recibido en la Casa

Parroquial

Revista "Caras y Caretas" n°1616 -

21 de setiembre de

1929

Las obras se continúan sustentadas en el empuje y la

colaboración solidaria de la comunidad de Villa María; es así

que, en 1935, se logra instalar el Altar de la

Virgen del Carmen sobre la nave izquierda.

En 1938, por razones de salud, el Pbro. Colabianchi no puede

cumplir en plenitud sus tareas por lo cual es designado Alfredo

Ferrari como adjunto. Esta complicada situación se continúa

hasta 1947 en que es designado como nuevo Párroco el Pbro.

Pedro Ramón Gottardi quien oficiará en el cargo hasta su muerte

en 1985.

De esta etapa de gestión resalta la convocatoria, en 1948, de

Fernando Bonfiglioli quien dejará durante diez años, tal como

relatamos al inicio de este texto, su sello inconfundible en

paredes, arcadas, columnas, cielorrasos, cúpula y muchos años

más tarde, en el actual Camarín de la Virgen.

Sus obras incluyen "El Sagrado Corazón de Jesús",

"María Auxiliadora", "Adoración de los pastores",

"Presentación de Jesús en el Templo", "Bautismo de Jesús"

(en el Baptisterio), la decoración interior de la cúpula con un

sol vistiendo la linterna y los santos evangelistas Mateo,

Lucas, Marcos y Juan en las pechinas y la del Altar Mayor con

imágenes de los arcángeles.

La presencia del celeste, resalta en todos estos conjuntos

artísticos simbolizando no solo el manto de la Virgen

sino, además, la conjunción de cielo, mar y agua.

En octubre de 1954 se procede a la coronación de la Virgen con

una obra del orfebre Marcelo Piccinni; pocos meses después se le

asigna a la Parroquia el grado de Santuario y Catedral.

Hacia finales de la década del ´70 y principios de los ´80 se

inicia una nueva etapa de restauraciones y embellecimiento bajo

proyectos elaborados y luego dirigidos por el Arq. Carlos Pajón.

Se trabaja sobre la imponente cúpula de ocho paños y linterna

incorporándole mosaicos venecianos y bajos relieves

identificados como virtudes cardinales: Verdad (Norte), Justicia

(Oeste), Libertad (Sur) y Amor (Este) y se le restauran los vitrales con

escenas del Viejo y Nuevo Testamento.

Por otra parte se mejoran los techos y los accesos a los mismos,

se incorpora una nueva espadaña, se realizan demoliciones sobre

las zona sur y oeste de modo de, ganando en espacios libres,

destacar el volumen arquitectónico del conjunto y finalmente,

copiando la estética de San Giovanni di Laterano en Roma, en

1980 se suman al Cristo Redentor las imágenes de San Pedro, San

Pablo, San José Obrero, San Pío X, Santa Teresa de Avila, San

Francisco de Asís, Santa Rosa de Lima y San Juan Bosco.

Cristo Redentor acompañado por San Pedro y San

Pablo

A principios del siglo XXI, en el viejo espacio destinado a la

Sacristía en el extremo de la nave derecha, se construye el

Camarín de la Virgen trasladando la imagen histórica que supo

estar originariamente en el Altar Mayor a este sitio. La Virgen,

de cartón piedra y poco más de un metro y cuarto de altura, es

ubicada sobre un altar de mármol flanqueado por columnas y

engalanado con un mural de Bonfiglioli descubierto hace poco

tiempo.

Un párrafo final merece el Altar Mayor, el retablo ha sabido

sobrevivir a todas las remodelaciones conservando su espíritu

original de principios del siglo XX.

La restauración:

Al inicio de la segunda década del siglo XXI se comienza con la

restauración de la Catedral. El 30 de noviembre de 2011 el

diario La Mañana de Córdoba publicaba una nota bajo el

auspicioso título: "Restauran murales de la Catedral: la

restauradora Marcela Mammana está recuperando todas las pinturas

que hizo el famoso artista Fernando Bonfiglioli en el templo

mayor de esta Ciudad".

Haga

CLICK AQUI para acceder a un detalle del proceso realizado.

Antecedentes de Capillas en la "Estancia Paso de Ferreira":

Francisco Ferreira Abad, hijo de Diego Ferreira Abad y biznieto

de Antonio Suárez Méxia, muere en 1718 y es enterrado en una

pequeña y modesta capilla que, bajo la advocación de San Roque,

había sido construída en sus tierras que, por documentos de

1686, se conocía como "Estancia de San Francisco" en el "Paraje

Las Conchas", nombre que se reemplazará, por obvias razones de

propiedad, por el de "Paso de Ferreira".

Francisco estaba casado con María de Abreu y Albornoz quien

hereda los bienes a la muerte de su esposo. Del inventario de

los mismos efectuado en 1732 se puede extraer una descripción

más pormenorizada de la capilla.

Luis Alberto Altamira en su trabajo de

investigación

"Paso de Ferreira (Historia de la

célebre estancia en cuyas tierras fundáronse dos pueblos

cordobeses: Villa Nueva y Villa María)" basándose en

documentos del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (1º,

1749, 304, 1) lo reproduce del siguiente modo: "Mide la

capilla dieciseis varas de largo por seis de ancho. Sus muros

son de cal y ladrillo por la parte de afuera y de adobe por la

de adentro; su puerta principal de dos manos mira al Norte,

carece de aldaba y es de cedro; la única ventana que poseé, la

cual se abre al naciente, es de tres andanas de balaustre

torneados; y el techo de madera de sauce. La capilla no carece

de coro - su baranda es de algarrobo - y a él se asciende por

una escala exterior; ni de púlpito, que descansa en dos canes de

algarrobo, fabricado en cedro con dibujos y acanalados. Para

1732 ya no es la imagen de San Roque la que allí se venera ...,

ahora es Nuestra Señora del Rosario - un simulacro con manto de

raso verde - ante quien se arrodillan los fieles y elevan sus

preces. Lástima que el badajo de la campana se encuentra roto."

Será el Dean Antonio

González Pavón quien en 1788 se ocupará de documentar "Las

causas de la sublevación indígena de Tupac Amaru" el que, en

1772, subdividirá el Curato del Río Tercero en dos parroquias:

Tercero Arriba y Tercero Abajo.

Mientras el Curato de

Tercero Arriba encontraría su cabecera en la Capilla de

Rodríguez abarcando a la Capilla de los Puestos de Ferreira y la

Capilla de Punta del Agua; el Curato de Tercero Abajo, se

extendería desde Yucat hasta Cruz Alta quedando Villa María

dentro del mismo adoptando ya, por entonces, el nombre de

"Curato de Villa Nueva" el que, nueve leguas al norte

llegaba hasta El Algodón, diez leguas al sur hasta Chuzón, dos

leguas al este hasta La Herradura mientras que el límite oeste

sería Cañada de los Castañotes.

Altamira en su libro, sustentándose en

datos extraídos del "Libro de títulos de curas, de capillas,

oratorios y edictos - 1780/1859 Tomo I sin foliar"

conservado en el Archivo del Arzobispado de Córdoba, consigna

que el 28 de febrero de 1781 Bartolomé Puche, Párroco de Río

Tercero Abajo, obtiene licencia para levantar un oratorio

"por amenazar ruina la capilla del Paso de Ferreira, interín

ésta se traslada a otro paraje más cómodo y que no esté expuesto

a las inundaciones del Río".

Sobre las tierras:

"Todas las tierras bacas que pertenecen a los Yndios del Río

Tercero, de la Encomienda del dho.

General" ... "así como de una parte del río como de la otra, con

media legua hacia la sabana alta" ... "donde podrán sembrar y

poner qualesquier arboleda y hazer edificios y poner sus ganados

mayor y menor y poblallo de anacona y servicio" ... "para

vosotros y sus herederos y subcesores" ... "pudiendo vender,

donar, trocar y cambiar y en otra manera enajenar como suya".

Bajo estas pautas escritas en 1584, Juan de Burgos,

lugarteniente en Córdoba del Gobernador de Tucumán Hernando de

Lerma, entregaba con total discrecionalidad y en partes iguales

la propiedad de tierras en la zona del Río Tercero a sus

compañeros de aventura y conquista, Lorenzo Suárez de Figueroa y

Antonio Suárez Mexía, con el eufemístico nombre de "merced".

Reproduzcamos ahora, de modo textual, el

párrafo inicial del ensayo "Paso de Ferreira (Historia de la

célebre estancia en cuyas tierras fundáronse dos pueblos

cordobeses: Villa Nueva y Villa María) donde su autor, el

historiador Luis Roberto Altamira, expresa: "El primer dueño

de tierras en zona del Río Tercero, conjuntamente con Antonio

Suárez Mexía es el ilustre conquistador Lorenzo Suárez de

Figueroa".

No cabiendo duda alguna que las tierras eran enajenas a los

primigenios y genuinos propietarios con la única convicción del

uso de la espada y la cruz, el asignar títulos de primer dueño

se hace en exceso benevolente cuando, en honor a la verdad,

cabría mejor el de primer usurpador.

Atento que la posesión de estos bienes tiene, de hecho, el

pecado de la ilegalidad de origen no entendemos necesario y

oportuno ocupar espacio en reproducir una fría cronología de

herencias, dotes, ventas, divisiones o donaciones concretadas

mediante "legales" escrituras y testamentos.

Ocupémonos brevemente, entonces, de como era la geografía de

esas zonas vistas no ya con los ojos de los naturales de los que

no se tiene testimonio alguno sino con los de distintos viajeros

que, con los años, las fueron recorrieron.

Tan solo diremos que aquellas tierras entregadas en merced serán

las mismas que, muchos años después, se individualizarían como

las de la zona de Paso de Ferreira, la Posta de Ferreira y más

luego, como las de la Estancia de Ferreira para, finalmente,

devenir en Villa Nueva y Villa María.

Hacia finales del siglo XVII, dejando atrás el

pequeño asentamiento de Fraile Muerto (actual

Bell Ville) y tras recorrer poco más de 11 leguas hacia el

noroeste, Alonso Carrió de la Vandera (Concolorcorvo) reflexiona

en "El lazarillo de ciegos caminantes"

lo siguiente: "... con

más consideración se puso posta en el Paso de Ferreira, por

donde regularmente se vadea el río y se ejecutará con más

seguridad con caballos de refresco".

En 1784, el relojero y astrónomo

francés José Sourryère de Souillac pasó por el lugar camino a

Bolivia ocupado por sus tareas científicas. En su diario de viaje, al momento de demarcar el Paso de Ferreira,

escribe que "... llegué de noche y pasé a la banda

septentrional donde está la casa de posta ..." para luego,

agregar: "Toda la orilla del río está poblada de ranchos,

en donde siempre crían sus ganados y labran la tierra. No hay

dificultad en pasar el río, porque su fondo es firme y de arena

y su agua no excede de los pies, su ancho 115 pasos de caballos

[aclaración: los sitios de cruce de ríos con estas

características se los denominaba "esquinas"] ... el agua es

buena, tiene abundancia de pescados, como son surubíes,

magurutices, sábalos, tarariras, bagres de tres clases, muchas

bogas, infinitos dorados, anguilas muy grandes, camarones, unos

parecidos a sardinas pero dentados. El origen de este río me

dijeron que estaba en las sierras más inmediatas de Córdoba."

Y continúa en otro párrafo: "En estas inmediaciones se

encuentra mucha caza, toda clase de patos, palomas, perdices,

chorlitos, becacinas, loros, cotorras, avestruces, chajás,

liebres en abundancia, venados, guanacos, vizcachas,

quirquinchos, de los que hay varias especies ... hay también

víboras, culebras y otros reptiles ... se hallan las yerbas

medicinales oruzú, zuma, canchalagua, jalapa, ruibarbo, mostaza,

perlilla, duraznillo, llantén, achicorias, malvavisco, hinojo y

contrayerba".

El

Comandante de Frontera y de las

Armas del Partido de Cuyo José Francisco de Amigorena

deja redactado y firmado un documento bajo el título "Descripción de los caminos, pueblos, lugares

que hay desde la Ciudad de Buenos Ayres a la de Mendoza, en el

mismo reino", en Mendoza, el 6 de febrero de 1787. Será

el investigador e historiador José Ignacio Avellaneda quien lo rescatará

incluyéndolo en los Cuadernos de Historia Regional de la

Universidad Nacional de Luján para su difusión. Al leer con

detenimiento este

relato pormenorizado descubrimos no solo el camino transitado

por los viajeros sino el entorno de la ruta, los caminos

secundarios y alternativos, la geografía general, los asientos

poblacionales, la cotidianeidad de las formas de vida y los recursos

utilizados en garantizar la

subsistencia. De este diario de viaje extraemos un fragmento

donde se consigna que, una vez dejado atrás

Fraile Muerto

y

Rincón de Bustos

van en procura de la Posta siguiente:

|

"Al

Paso de Ferreyra (se pagan 6 leguas): Mas de treinta

Casas y Ranchos se ofrecen á la vista de esta distancia,

ya á uno, ya á otro lado del Rio, viviendo en ellos mas

de 150 personas con la misma penuria que sus Vecinos mas

avajo sin atreberse á fomentar la Cria de Ganados; no

obstante del otro lado del Rio todavía hay algunos

Hacendados que despachan sus Muladas al Peru.

Desde Buenos Ayres hasta estos parages

no se alcanza a ver Sierra alguna sino un orizonte

llano, pero de aquí ya se da vista á la de Cordova

demorando al O.N.O.

El Rio Tercero, el de los Arrecifes, y

todos los demas arroyos de que hemos hecho mención

conducen sus aguas al Paraná: Los que se hallan mas

adelante hasta Mendoza todos corren al Súr menos el Rio

4º que declina al Oriente y se pierde en una Laguna de

la cual sale el Saladillo de Rui Diaz, los demas hasta

la Punta de San Luis también se pierden, unos formando

Bañados, otros en Lagunas, y otros en Medanos de Arena.

El Maestro de Posta del Paso de Ferreyra

es Dn. Juan Manuel de la Fuente, sugeto de combeniencias

y bien Hacendado que tiene su Casa sobre la izquierda

del Rio, en ella da Cavallos a los que van a Cordova y

tucuman, y a los que viajan para Mendoza que no tienen

que pasar el Rio, se los da en un Rancho que con ese

obgeto tiene con un Postillon sobre la margen derecha ó

del Súr. Aquí se separan los dos Caminos reales (y de

Postas al mismo tiempo) que vienen juntos desde Buenos

Ayres: El uno tira al Norte, a Cordova, y el Perú; y el

que vamos describiendo al Oeste con alguna declinacion

desde aqui al O.S.O.

Ay en este Paso su Capilla con tres o quatro Ranchos

habitados de gente pobre".

Si su interés es acceder al relato

específico que abarca el trayecto transitado dentro del

territorio cordobés,

haga click aquí.

Por el contrario, si su deseo es tomar

contacto con la integralidad del documento y por ende,

de todo el viaje,

haga click aquí. |

En 1825, el Capitán inglés Joseph Andrews en camino hacia Potosí

y tras superar Fraile Muerto, describe la zona afirmando que

"... la naturaleza cobra belleza a medida que se asciende ...

densos matorrales se mantienen a lo largo del camino salvo en la

vecindad del río Tercero que lo intercepta".

Para aquellos tiempos, la ruta que unía Buenos Aires con el Alto

Perú así como aquella que llevaba a Chile y que se desprendía de

la primera una decena de leguas más allá del Río Tercero estaban

integradas por una red de vitales nodos conocidos como postas.

Estas brindaban caballos frescos, alimentos,

refugio para el descanso y un valor agregado vital, el manejo de

la información que implicaba el confiable

conocimiento sobre el estado de los caminos, las condiciones de

seguridad y la transmisión de las novedades, desde

las más cotidianas como nacimientos o muertes, hasta las que

concernían a temas económicos, militares y/o políticos.

Por todo ésto, el

Maestro de Posta era un personaje relevante e imprescindible

para los duros y polvorientos caminos de la época; por otra

parte, poder acceder a dicha responsabilidad y a las tierras

propias de la Posta garantizaba una fuente de ingresos segura

para el puestero y su familia lo que hacía por demás codiciable

dicho lugar.

No han sido,

por tanto, personajes que han pasado desapercibidos al momento

de estudiar el devenir histórico de cada lugar.

Hacia principios del siglo XIX, en las Postas de Paso de Ferreira

y sus vecinas, sucederían una serie de

acontecimientos que, involucrando a los Maestros de Posta de

entonces, brindarían las apropiadas

condiciones para la posterior llegada de quien se convertiría en

el adquirente de esas tierras y más tarde, fundador de la actual

Villa María.

|

La reconstrucción de los

hechos está

reflejada por Luis Alberto Altamira en su trabajo de

investigación

"Paso de Ferreira (Historia de la

célebre estancia en cuyas tierras fundáronse dos pueblos

cordobeses: Villa Nueva y Villa María)" de

1950. Aconsejamos remitirse al mismo ya que, en nuestro caso,

apelaremos a una síntesis de los acontecimientos.

De la antes mencionada obra de Altamira recogemos que, el

propietario por herencia familiar de la Estancia de Ferreira y

Maestro de Posta (1773-1789) en la cercana de Esquina de la

Herradura, Juan Manuel de la Fuente contrae matrimonio con

Patricia de Loza. Fruto de este matrimonio, nace entre otros,

Casimiro de la Fuente quien, años después, contraerá matrimonio

con Bonifacia Moyano con quien tendrán un hijo llamado José. |

|

En paralelo, en la cercana Posta de Medrano, la administración

de la misma estaba encargada a José Bustos y su familia por más

de dos décadas; un nieto de José de nombre Manuel Bustos asume

la función en 1796. Años después y tras enviudar contraerá un

segundo matrimonio con Bonifacia Moyano que había enviudado de

Casimiro de la Fuente.

En Medrano, asume Pedro José Moyano quien, poco tiempo después,

contrae matrimonio con Patricia de Loza que había enviudado de

Juan Manuel de la Fuente y por ende propietaria de la Estancia

de Ferreira.

Producto de esta compleja situación se inicia un proceso que

enfrenta a Manuel Bustos con Pedro José Moyano donde los

derechos de propiedad de las tierras de la Estancia de Ferreira

se ponen en disputa.

Tras años de pleito judicial el veredicto se vuelca a favor de

Manuel Bustos quien abandona la Posta de Medrano en abril de

1810 para transladarse a Esquina de la Herradura junto a su

esposa Bonifacia Moyano, el hijo de ésta, José y un nuevo hijo

fruto de la relación llamado Eugenio.

Así, Manuel Bustos se hace cargo de la Estancia de Ferreira y de

una nueva Posta identificada como Posta de Ferreira.

Hacia 1819, Bonifacia había sufrido dos duros golpes: la muerte

de su hijo José y el abandono de su marido Manuel Bustos. Las

deudas la acorralan y la vida licenciosa y displicente de su hijo

Eugenio hacen el resto.

Comienza por desprenderse de las tierras al sur del río para

saciar los compromisos económicos contraídos con José Tomás

Carranza, los herederos de éste, en 1826, cederán parte de

la propiedad propiciando la fundación de Villa Nueva. Hacia 1832 y poco

antes de su muerte, Bonifacia entrega el resto de las tierras

ubicadas al norte del río al acreedor Mariano Lozano.

Serán éstas últimas las propiedades que, en 1861, adquirirá el joven

Manuel Anselmo Ocampo Lozano; las tierras que, tras la

confección y aprobación de la respectiva planimetría, serán

puestas en venta y serán las que, en definitiva, darán arraigo a

los nuevos pobladores que inyectarán vida a la naciente Villa

María.

Busto de Manuel Anselmo Ocampo Lozano

Obra del escultor Leopoldo Garrone

Aquí se abre un interrogante final: ¿cuál sería el interés que

despertaban estas tierras a una rica familia de la Provincia de

Buenos Aires con definitiva influencia provincial y nacional

como los Ocampo?

La traza del Ferrocarril Central Argentino en su tramo Rosario -

Córdoba fue elaborada por el Ingeniero Allan Campbell en 1855 a

pedido de la empresa inglesa que, por entonces, administraba

dicho medio de transporte. Este proyecto era fervientemente

alentado por Urquiza.

Si bien, dicha traza había sido mantenida

en estricta reserva hasta su aprobación ocho años después no

sería descabellado y con el único sustento de la subjetividad,

dejar abierta la hipótesis que los planos, debido al poder e

influencia que los Ocampo tenían en la

vida del país de entonces así como la estrecha relación que

mantenía con Mitre quien termina acordando los contratos para la construcción y concesión de la

obra, pudiesen haber llegado a conocimiento de la familia

adquiriendo a bajo costo las tierras ubicadas al norte del Río Tercero

que se destinarían a su futuro loteo sobre la base de saber, con

antelación, que el tren pasaría por dichos

campos y no por la ya existente Villa Nueva.

La obra del ferrocarril quedará finalmente concretada hacia 1870

con la consiguiente influencia sobre la zona en general y Villa

María en particular.

Epílogo:

Varios meses después volví a pasar por Villa María. Esa tarde,

ya no estaban los andamios. La obra se la veía concluída.

Un nuevo relevamiento fotográfico era el adecuado reconocimiento

para homenajear el encomiable trabajo realizado.

"Bautismo en el Jordán" - Fernando Bonfiglioli

Coordenadas:

Latitud:

32º 24’ 50,19" S

Longitud:

63º 14’ 56,44"

O

Fuentes de consulta:

-

Lic. MONTEOLIVA de RIGALT, Aurora: "LII. Parroquia Catedral

Santuario Inmaculada Concepción de Villa María", CIVITAIS

MARIAE,

La Ciudad de María, Historia de la Diócesis de Villa María,

Galeón Editorial.

-

ALTAMIRA,

Luis Roberto: "Paso de Ferreira

(Historia de la célebre estancia en cuyas tierras fundáronse

dos pueblos cordobeses: Villa Nueva y Villa María)", Facultad de Filosofía y

Humanidades (UNC) - Imprenta de la Universidad - 1950.

-

Diario "Los Principios" - Córdoba, 1 y 4 de enero de

1922.

-

PAJON, Carlos: "Arte Villamariense, algo de historia", El

Corredor Mediterráneo - 2005.

-

CONCOLORCOVO: "El lazarillo de ciegos caminantes"

- 1771

-

JOSE SOURRYÈRE DE SOUILLAC - Fragmentos de sus textos

referidos a su viaje de Buenos

Aires a Córdoba hacia fines del siglo XVIII

-

de Amigorena, José Francisco: "Descripción de los

caminos, pueblos, lugares que hay desde la Ciudad de Buenos

Ayres a la de Mendoza, en el mismo reino - 6 de febrero de

1787" - Presentación de José Ignacio Avellaneda -

Cuadernos de Historia Regional N°11 Vol IV Abril 1988 -

Universidad Nacional de Luján (EUDEBA)

(Acceda

al documento completo)

-

JOSEPH ANDREWS - "Viaje de Buenos Aires a Potosí y Arica" -

1825

-

Se agradece a miembros de la Comunidad de la Catedral que,

generosamente, nos brindaron material impreso sobre la

historia del Santuario.

-

Se agradece a Marcela Mammana

por su valiosa colaboración

-

Se agradece a Marcio Bonfiglioli por su aporte

-

Diario La Mañana de Córdoba

-

Revista "Caras y Caretas" n°778 - 30 de

agosto de 1913 - Biblioteca Nacional de España

-

Revista "Caras y Caretas" n°1073 - 26 de abril de 1919

- Biblioteca Nacional de España

-

Revista "Caras y Caretas" n°1468 - 20

de noviembre de 1926 - Biblioteca Nacional de España

-

Revista "Caras y Caretas" n°1573 - 24 de noviembre de

1928

- Biblioteca Nacional de España

-

Revista "Caras y Caretas" n°1616 - 21 de setiembre de

1929

- Biblioteca Nacional de España

-

Revista "Mundo Argentino" n°931 - 21 de

noviembre de 1928

- Ibero Amerikanisches Institut Preuβischer

Kulturbesitz

|