|

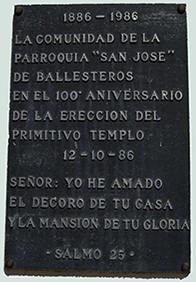

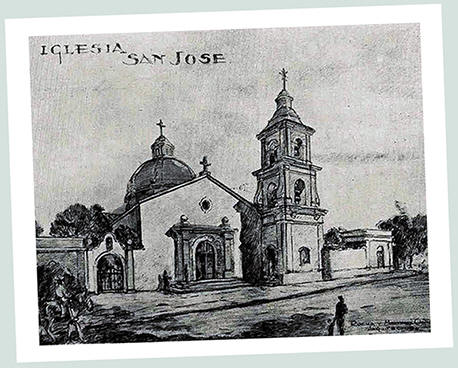

PARROQUIA SAN JOSE

Durante el proceso de conquista, las incursiones en el

territorio del sudeste de la actual Provincia de Córdoba tuvo

dos rutas de acceso, desde el norte hacia el sur-sureste y otra

desde el Río de la Plata hacia el oeste-nordoeste. Una vez

unidas las dos rutas, hubo un largo proceso para su

consolidación hasta que, hacia inicios del siglo XVIII, ya

estaba definida y articulada mediante una secuencia de Postas.

En la zona que nos ocupa en este caso, dicho camino permitía

unir Córdoba con el río Paraná y así, salir al Río de la Plata.

El derrotero implicaba sortear el Río Xanaes (actual Segundo),

alcanzar el río Ctalamochita (actual Tercero), transitar río

abajo por la margen sur de estas aguas, continuar acompañando al

río Carcarañá y, junto a éste, hasta su desembocadura en el río

Paraná que, siguiéndolo en su fluir, llevaba directo a las

costas del Plata.

Una

vez dejado atrás el cruce del Río Tercero en Herradura (un poco

al sur de la actual Villa Nueva/Villa

María) se llegaba a unos parajes cuya Posta fue siendo

identificada con distintos nombres: Esquina de Colman, Esquina

de Medrano, Esquina de Ballesteros, Posta de San Juan Bautista y

Posta de Bustos.

Las

Postas funcionaban como nodos equidistantes que, si bien

precarios, brindaban con mayor o menor certeza y calidad, un

refugio donde alimentarse, un techo donde pasar la noche al

abrigo de posibles inclemencias, intercambiar caballos frescos o

mulas, sumar algún baqueano y disponer de una mínima cuota de

seguridad frente a posibles ataques de naturales o bandidos. En

torno de estas Postas se fueron radicando pequeños grupos de

pobladores y con ellos la simiente necesaria para la

consolidación de una primigenia comunidad. En particular, en el

paraje de la Posta de Bustos, cobra vida lo que, con los años,

devino en

Ballesteros Sud.

Para

conocer más sobre estos territorios y sobre el nacimiento y

desarrollo de dicha población recostada sobre la margen sur del

Río Tercero los invitamos, haciendo

click aquí, a

visitar el espacio que le hemos destinado a la misma.

Contando con dicho material a disposición del lector interesado

y evitando, así, la innecesaria reiteración de contenidos; nos

ocuparemos, en este espacio, de reconstruir lo concerniente a

Ballesteros.

Con

tal fin y en carácter de mojón inicial, hemos optado por elegir

a las primeras décadas del siglo XIX; para luego, tomados de las

manos de tres imprescindibles actores, el Dr. Ricardo Caballero,

el Ferrocarril Central Argentino y el Sacerdote Francisco

Company, cual particulares hilos conductores y de modo

cronológico, podamos correr los velos de una historia que,

escrita y pensada "oficial", nos oculta otra realidad que se ha

mantenido invisibilizada.

|

En concreto, intentaremos sumar distintas lecturas o

visiones de las circunstancias que atraviesan y ponen en

contradicción al oficializado relato histórico; exponer,

aún de un modo parcial, los diversos claros y oscuros

que serán, con seguridad, útiles para el lector a partir

de disponer de otras herramientas que lo guíen en el

transitar a lo largo de un período de algo más de un

siglo donde la nación, en todas sus facetas, se ve

reflejada en el espejo de un pueblo rural nacido sobre

un pasado tan desértico como el mismo territorio donde

se arraigó.

No nos motiva influir en un sentido en particular; aún

cuando somos conscientes de lo difícil que es acercarse

a cierto grado de ecuanimidad, intentaremos procurar un

equilibrio, tan razonable como posible. |

El Dr. Ricardo Caballero.

Desde su nacimiento con fecha estimada a fines de 1875 o los

primeros días de 1876 en Ballesteros, hasta su muerte en

Rosario, el 16 de julio de 1963, Ricardo Caballero es quien nos

ayudará a transitar la historia local, regional, provincial y

nacional. Cual orfebre imaginario irá incorporando sus propios

eslabones nutridos de estudios, actos, discursos, opiniones,

dudas, alegrías, depresiones, triunfos y caídas,

contradicciones, aciertos y errores. Con cada uno de esos

enlaces irá armando un largo collar que, una vez completado y en

nuestras manos, nos permitirá entender no solo el período de sus

casi nueve décadas de vida, sino que, tal vez, nos de una

perspectiva sobre los años previos y aquellos posteriores a su

existencia y hasta nuestros días.

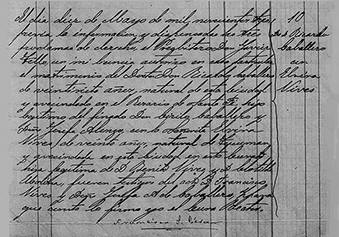

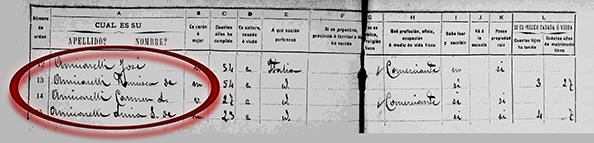

Bautismo de Ricardo Caballero de 6

meses, hijo de Cirilo Caballero y Josefa Alonso

Capilla de Ballesteros [se refiere a

Ballesteros Sud]

-

25/06/1876

Censo de 1895 en Ballesteros donde Ricardo Caballero

de 19 años es relevado como Estudiante

y su madre Josefa, con 60 años, es censada como Viuda de

[Cirilo] Caballero

Bautismo de Ana Elvira Vives, nacida el 26 de

agosto de 1882, natural de Tucumán

e hija del comerciante Benito Vives y la

costurera Clotilde Molinas

Catedral Ntra. Sra. de la Encarnación, San Miguel

de Tucumán - 29/09/1882

Acta del casamiento de Ricardo Caballero,de 27 años, con

Ana Elvira

Vives de 20 años

Catedral

Ntra. Sra. de la Asunción, Córdoba - 10/05/1903

Ana Elvira Vives de Caballero, primera a la

izquierda en el detalle y en la foto grupal

La biografía de Ricardo Caballero nos dice que fue médico, político,

escritor y que, producto de su unión con Ana Elvira Vives, fue padre de dos hijos: Clotilde Celia (1904) y Ricardo

(1905). Una vez recibido en la Facultad de Medicina de la

Universidad Nacional de Córdoba, se radicó en Rosario donde

desarrolló su actividad como tradicional médico clínico

generalista. Avisos publicados en diarios de la época daban

cuenta que el Dr. Ricardo Caballero ofrecía sus servicios

profesionales para atender las "... enfermedades de niños,

internas y de la piel". Su labor profesional la

desarrolla en

su nuevo consultorio en Rosario de "... calle Corrientes

número 418, entre Tucumán y Urquiza ... [en el

horario] de 2 a 5 pm". En la actualidad, aquella

construcción original ha sido reemplazada por el edificio de la

Asociación de Empleados de Comercio.

Diario "El Independiente" - 01 de abril de

1911

Como docente y estudioso, dictó clases de Materia Médica y Terapéutica e

Historia de las Ciencias Médicas en la Facultad de Medicina del

Litoral a la que le donó su colección personal especializada

dejando conformada, en dicho ámbito, la Biblioteca de Medicina

Clásica; su legado incluyó, además y de su autoría, un

interesante aporte literario sobre la historia de la medicina,

la vida de Pasteur y la filosofía. Como legislador, alentó con

fervor, la creación de la Universidad Nacional del Litoral. En

el ámbito educativo supo inclinarse por el racionalismo tan en

boga en la Europa de los inicios del siglo XX. Una de las tantas

conferencias que, en la materia, lo incluyen con centralidad en

el Teatro Politeama de Rosario junto a

Daniel Infante, el

futuro senador Enzo Bordabehere (trágicamente asesinado en 1935)

y el profesor Miguel V. Moreno en su carácter de Delegado de la

Liga Internacional de Enseñanza Racionalista de Barcelona, la

vemos reflejada en las páginas de la Revista rosarina "Monos

y Monadas" en su edición del 25/12/1910. El artículo,

bajo el título "El mitin anticlerical del domingo",

rescata que el joven Dr. Caballero se refirió a "... la obra

educacionista de Francisco Ferrer, fusilado por el gobierno de

Maura, y manifestó su admiración por los hombres que desafían

todos los prejuicios para seguir la tarea dignificadora".

Mitin Anticlerical en el Teatro Politeama - "Monos y Monadas" Año I N°29, 25/12/1910

En

su carácter de escritor popular, merecen atención sus numerosos

textos cortos enmarcados en una cultura arraigada en el

costumbrismo rural, popular, indio, religioso, nacionalista,

federal y caudillista; los relatos están teñidos y evolucionan

con los cambiantes colores propios de su mirada de niño,

adolescente y de hombre maduro. En sus textos y en un aparente

segundo plano, siempre se hace presente su reflexiva y muy

personal interpretación socio política de la realidad por él

entendida. Francisco Rojo y Andrés Ivern en la Compilación de

los escritos de Caballero en la Revista "Nativa" bajo el

título "Páginas literarias del último caudillo", lo

describen como "... un famoso autor desconocido".

En

diciembre de 1912 y en relación a esta faceta, la Revista "PBT"

publica un artículo titulado "Literatos rosarinos".

De dicha crónica extraemos que, al referirse a Ricardo

Caballero, lo describe como "... apóstol de la democracia

[que] siembra la semilla redentora y rompe la opresora valla

de los prejuicios. No se advierte en él afán de hacer

literatura; pero, en conferencias, folletos, alegatos, brotan

espontáneas esas flores del ingenio, alivio de almas y solaz de

corazones, reveladoras de la grandeza de espíritu de quien las

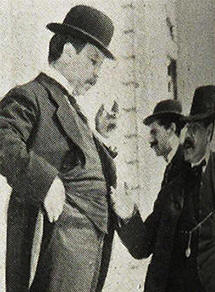

ofrece". La nota va acompañada con una fotografía del Vice

Gobernador dialogando con el saliente Intendente de Rosario

Julio Bello.

Revista "PBT" N°421 del 21/12/1912

En

lo ideológico, su argamasa se gestó a partir de la harina

provista por una numerosa y típica familia rural del sudeste

cordobés de mediados del siglo XIX; la levadura le fue aportada

por una crianza entre gauchos y malones que le permitió moldear

un primigenio sentimiento telúrico y nacionalista. Tras su paso por la

Universidad de Córdoba y ya radicado como médico en Rosario, desarrolló una

inigualable oratoria teñida de pinceladas de socialismo, a favor

del laicismo y con enjundia, de pasional fervor anarquista

cultivado entre grupos de intelectuales durante su estadía en la

Docta.

Para

1904, las semillas políticas que anidaban en su espíritu

germinaron con todas las fuerzas que aportaban los nutrientes de

la efervescencia revolucionaria de las ideas de Leandro N. Alem

y luego, de las de Hipólito Yrigoyen. Junto a ellos, colaboró en

darle sentido a la naciente Unión Cívica Radical.

El

Dr. Matthew B. Karush en su libro "Workers or Citizens -

Democracy and Identity in Rosario, Argentina (1912/1930)"

asegura que "... Caballero, si bien convertido al

radicalismo, conservó su alianza con los movimientos obreros. En

1904, se lo encuentra como huésped invitado a dar una

conferencia pública en la unión de empleados de comercio sobre

la necesidad de una ley a favor del descanso dominical. De

acuerdo a la información periodística, en dicha oportunidad

Caballero pronunció un discurso que fue '... en defensa de los

trabajadores', argumentando que se solicitaba esa mejora en las

condiciones de trabajo por '... una humanidad bien entendida

basada en el honorable concepto de justicia'". Rescata el

investigador que, "... durante el mismo año, realiza una

enérgica diatriba en respuesta al asesinato de un joven obrero

en manos de un miembro policial del escuadrón de seguridad

rosarino: '¿Qué clase de gente son éstas que, impasibles,

permiten el asesinato de sus trabajadores?' Así, Caballero

emergía como la mayor figura del Partido Radical durante la

cruenta revuelta de 1905".

Respecto a los hechos de 1905, Honorio A. Díaz en su libro

"Ley Sáenz Peña: Pro y Contra" rescata una valiosa reflexión

del joven médico al que el autor identifica como "... uno de

los principales jefes de la subversión". Según

el historiador, Caballero se avoca a demostrar que "... los

movimientos revolucionarios preparados por la UCR, triunfantes o

vencidos, estuvieron supeditados a la dirección civil y que

participaron en ellos principalmente ciudadanos de histórica

filiación liberal". El autor destaca que, "... entre los

civiles se destaca la presencia de personas de distinta

extracción social: ricos y pobres, altos comerciantes y simples

jornaleros".

Quedaba claro que, en tiempos de nacientes sindicatos y huelgas,

sin reprimir su tesitura de oposición al uso de la represión

como tradicional herramienta frente a los conflictos obreros, Caballero se sintió un trabajador

levantisco más; fue la etapa en la que, con una verba encendida, era

catalogado de "obrerista"; quizás, un populista

temprano que, como hemos visto, era un usual invitado a los

encuentros gremiales aún cuando en su vida social rosarina se lo

reconoce como tradicional miembro de la Cámara de Comercio y del

Jockey Club locales.

|

|

Párrafos de una

Conferencia frente a obreros en Rosario

Publicada en el Periódico

"La Protesta", Buenos Aires, 29/07/1904 |

|

|

"Yo no me siento ligado por ningún vínculo con la

adiposa patria burguesa de este presente sombrío. Mi

patria, no es la prostituta querida de un imbécil

tirano, en cuyo rostro pálido avieso, se ha cristalizado

una sonrisa que parece un rictus; mi arma no es la que

arma el brazo del mercenario de los vigilantes y los

perros de presa, para asesinar a los inermes

trabajadores, mi patria no es la dicta la ley de

residencia y por la boca de un diputado arlequinesco,

que ríe sobre las encorvadas legiones de trabajo y de

dolor; mi patria no es la patria de los coraceros

regios, de los caballerizos nobles, de los caftens

hechos legisladores, de los legisladores lacayos, de los

militares asesinos de indios, de los polizontes

condecorados; mi patria no es la que entrega la

enseñanza en manos del jesuitismo o de las favoritas de

un ministro encanallado; mi patria no es la que dicta la

ley del servicio militar obligatorio, en virtud de la

cual se arrastra a la juventud a los cuarteles para

arrojarla a la vida, con el alma maculada y el cuerpo

envenenado por el mal venéreo; esta patria burguesa,

gozadora como una hembra histérica, con el rostro

enmascarado de albayalde será la madrastra de los

hombres honrados y la madre de la canalla.

Abajo el viejo concepto de las patrias y los hombres

hermanos en el trabajo y en el dolor, tendámonos las

manos fraternalmente por sobre las ensangrentadas

fronteras".

Dr. Ricardo Caballero

Ver Documento |

|

Es

imprescindible detenernos en este momento histórico en la vida

de Ricardo Caballero; se ha producido el fracaso del

levantamiento revolucionario de 1905 y el joven médico decide

ponerse a la cabeza de la reorganización del partido radical en

Rosario con la expectativa puesta en un nuevo movimiento que, a

partir de un mayor volumen de adhesión y organización, logre

alcanzar el triunfo.

Regresemos entonces al Dr. Matthew B. Karush quien, en su

documentado trabajo, logra una excelente descripción de la

situación social y política temporal que es hábilmente

interpretada por Ricardo Caballero. El autor de "Workers or

Citizens - Democracy and Identity in Rosario, Argentina

(1912/1930)"

describe que, durante los siguientes años, el dirigente radical

"... comenzó a construir una visión de la democracia que se

parase en marcado contraste de aquella promovida por la mayoría

de los políticos rosarinos. Para hacerlo, Caballero usó algunas

de las imágenes estandarizadas de la retórica radical,

pregonando la 'causa' de la democracia poniendo énfasis en la

necesidad de quitarles el poder político a la oligarquía

corrupta y moralmente quebrada. A partir de aquí, Caballero

impulsó su retórica hacia nuevas direcciones. Basado en una

específica lectura de la historia argentina, sus ataques al

gobierno se centraron en asociar que la lucha por la democracia

era, también, la lucha por mejorar la suerte de la mayoría

trabajadora".

En

ese tiempo, Caballero acumulaba firmes posiciones en contra del

liberalismo de la Generación del '80; una férrea aversión hacia

los "gringos" europeos que, a su juicio, eran una amenaza

que desplazaba la histórica ruralidad nacional, se apropiaba de

las mejores tierras y destruía las viejas tradiciones camperas.

Dr. Prof. Matthew B. Karush -

"Workers or Citizens - Democracy and Identity in

Rosario, Argentina (1912/1930)"

Con

acierto, Karush nos ubica en la apertura, en octubre de 1906,

del Comité Central del Partido Radical en Rosario; en esas

circunstancias, Caballero "... aprovecha la ocasión para

presentar su interpretación de la historia argentina y la

nacionalidad así como a exponer su visión de la democracia capaz

de favorecer a las masas trabajadoras. Caballero argumenta que

el verdadero espíritu democrático prosperó en el período

anterior a 1880. Exalta a los caudillos de principios del siglo

XIX por su heroísmo; describe a Rosas y Facundo, objetivos

centrales de los ataques de Sarmiento, como 'actores

Shakespearianos' dispuestos a luchar por un ideal. En su lectura

de las largas guerras civiles en las que los Unitarios de Buenos

Aires se propusieron acabar con los referentes rurales

Federales, Caballero ubica a la masculinidad del lado de estos

últimos. Como Facundo, esos líderes regionales representan a

'esas virilidades campesinas habitualmente ensangrentadas por la

implacable tiranía Unitaria de las ciudades'. Esta etapa en la

temprana historia argentina constituye el 'período ideal de

nuestra democracia' porque los hombres luchaban con valentía y

estaban dispuestos a morir 'por amor a la libertad'. De acuerdo

a la visión nostálgica de Caballero, todas estas 'virtudes

nativas' - bravura, hombría y la predisposición a sacrificarse

por un ideal - comienzan a desaparecer, paradójicamente, a

partir de 1880 destruidas por el crecimiento económico. El, así

llamado, progreso aumenta la prosperidad material de la

oligarquía propiciando el desarraigo de las masas criollas

pobres y la caída de su calidad de vida. En la visión de

Caballero estos cambios amenazan el carácter nacional: 'La

pasión que empujaba a los hombres a luchar por la verdad y la

justicia, es reemplazada por el vil deseo de provecho; mientras

que el fraternal ideal de libertad y derechos, cae a niveles

despreciables'. La condena que hace Caballero de su tiempo se

sustenta, en parte, a su disgusto por asumir a la tecnología

moderna como la responsable del impacto destructivo sobre

aquello que había sido un mundo rural idílico. Argumenta que,

con el crecimiento económico, 'las fábricas tiñeron el azul

intenso de los cielos con sus negras nubes de humo y tendiendo

telégrafos y ferrocarriles, la prosperidad material aprisiona,

cual tela de araña, al espíritu inquebrantable de la vasta

llanura'. Con estas imágenes construye una contraposición entre

el noble y heroico pasado rural y la devastada moralidad del

presente urbano. Caballero, además de reivindicar la

masculinidad de los viejos caudillos rurales asegura que dicha

virtud está en peligro frente al nuevo orden". En síntesis,

Caballero "... prometía que el Radicalismo habría de

destronar a la oligarquía 'mercantilista' de resultas de crear

una nación donde los trabajadores gozarían de la 'dignidad

humana' que supieron tener cuando Argentina era un mundo rural

gobernado por el varonil caudillaje". Estamos frente a la

idea de "... la glorificación del gaucho, el nacionalismo

criollo".

La

reacción obrera durante esos años era inevitable. Tal es así

que, una vez iniciada con las huelgas de los empleados

municipales, otros sectores postergados y por mucho tiempo

ignorados, se fueron sumando generando un ambiente de

conflictividad donde Caballero encontró el necesario caldo de

cultivo para los intereses de su fuerza política.

|

|

Conferencia en

el Circulo Obreros Liberales del Rosario

26 de agosto de 1905

Manifiesto

frente a la represión policial

1906 |

|

|

"Los hombres de lo que se llama el alto comercio, la

banca, la mentida industria nacional, las camarillas de

los que lucran con el crimen de todos los gobiernos y

con el sudor de todos los inconcientes, comprendieron

con la sagacidad de un instinto adecuado para olfatear

el bienestar y el placer, que la república pudo ver

sacudida por corrientes desconocidas, que una época de

activa oxigenación del aire habría hecho imposible la

vida de las larvas que solo alimentan en los pudrideros.

Y han visto, sí, que de las usinas, de las fábricas, de

las cárceles, de los grises barrios obreros, de todos

los lugares de sufrimiento y de trabajo, se levantan

brazos membrudos y amenazadores, agitando un jirón de

aurora por bandera. Temieron que la sublime utopía

revolucionaria que ardió en el alma de Marat proscripto

y brilló en la frente de Rousseau moribundo, y cayó

ahogada en sangre en el sombrío muro de los federados

del '70, pudiera inflamar el alma soñadora de las

multitudes. Y el miedo unió a los enemigos de la víspera

en una legión cerrada como una tumba egipcia, a todo

sentimiento noble y bueno. La prensa conservadora de

Buenos Aires agitó el denuesto para la revolución

vencida. Esa mala hembra quería que el Presidente

Quintana le dispensara sus favores y por eso llegaba

hasta él, babeando sobre los cuerpos ensangrentados y

aún calientes de los caídos".

Dr. Ricardo Caballero

"En esta ciudad de Rosario, la policía acusó a los

trabajadores de estar fuera de ley. Con el pretexto de

buscar presuntos delincuentes, procedieron a cerrar

distintas unidades sindicales, han allanado casas a lo

largo de toda la noche, ha habido encarcelamientos

masivos y lo más despreciable es que trabajadores

inocentes fueron arrestados y retenidos en comisarías

por más de 18 horas. Quienes hemos participado en la

revolución de 1905 seremos los mismos que lideraremos

una nueva gran revolución y lo volveremos a hacer con el

objetivo de acabar con los sentimientos que son opuestos

a la República, a la Democracia, al respeto que deben

inspirar los pobres y los que sufren; terminaremos con

esos sentimientos que fueron sembrados por los oligarcas

a lo largo del país. Más que una misión política, el

Radicalismo persigue un apostolado social".

Dr. Ricardo Caballero

Ver Documento |

|

Con

el inicio de la década del '10, un eslabón importante en la vida

de Ricardo Caballero son las elecciones de 1912 a Gobernador de

la Provincia de Santa Fe.

El

22 de abril de 1911 el Diario "El Municipio" publica un

artículo en que informa que "... bajo la presidencia del

Dr. Ricardo Caballero, se reunió ayer el comité departamental

de la UCR. En dicha asamblea se tomó en consideración una nota

que será elevada al comité central de Buenos Aires, subscripta

por los más caracterizados miembros del partido, en que se

manifiesta el deseo en participar en las próximas luchas

cívicas". Según la información se designó al Dr. Ricardo A.

Núñez para que viajara a Buenos Aires portando en mano dicho

documento.

Diario "El Municipio" - 22/04/1911

Aún

con la oposición previa de Yrigoyen que Caballero logra torcer,

el Partido acepta disputar bajo las reglas de la nueva Ley

Electoral de sufragio secreto y obligatorio impulsada por el

Presidente Sáenz Peña.

Presidente Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen - Caricaturas de Cao

en Revista "Fray Mocho"

Honorio A. Díaz en su estudio publicado bajo el título "Ley

Sáenz Peña: Pro y Contra" ubica a Ricardo Caballero como

integrante de la comisión radical que negoció con el Presidente

de la República las pautas que habrían de regir la novedosa

experiencia electoral. El dirigente rememorará que Sáenz Peña

"... creía que el pensamiento constitutivo de la nación era que

habría dos grandes partidos; dos grandes fuerzas nacionales. La

representación de las minorías, afirmaba, es un virus destinado

a descomponer el organismo de los grandes partidos responsables,

que se ven desplazados por el parlamento de los pequeños grupos,

no siempre representativos de las ideas grandes de la nación".

El debate encuentra conciliación al asignarse dos tercios de

la representación a la mayoría y un tercio a la primera minoría.

|

Reportajes de

actualidad con el

Dr. Ricardo

Caballero

(Fragmentos)

Revista "Monos y Monadas"

Año II N°56, 09/07/1911 |

|

|

"El partido Radical puede considerarse dueño de

los más grandes triunfos cívicos argentinos.

Combatida su lealtad con el fraude y su entusiasmo

con la agresión, el radicalismo se colocó en terreno de

expectación, de indiferencia y de aparente

adormecimiento hasta el presente que se apresta a

disputar el triunfo electoral en toda la provincia.

Quedaban en pie tres interrogantes:

¿Existían debilitamientos en las filas?

¿Desarrollaría acción especial el partido en el gobierno

en caso de triunfar? Admitiendo, como el partido radical

admite bajo su bandera, hombres de todas las ideas, en

virtud de su amplio programa, ¿no se producirían

escisiones por causas de órdenes religiosos o sociales,

una vez el partido en el poder?

Acerca de estas tres preguntas interrogamos al doctor

Ricardo Caballero, uno de los ases del radicalismo

local, hombre de prestigio y de letras, poseedor de

ideas amplias y elevadas quien nos contestó en estos

términos:

- Creo que, en los momentos actuales, el partido

Radical se encuentra, por lo que al Rosario se refiere,

en condiciones excepcionales para su triunfo. En el

pueblo, hay un verdadero despertar cívico, y una

profunda simpatía por el radicalismo.

Con motivo del levantamiento del censo supletorio, y

a pesar de las deficiencias con que esa operación se ha

realizado, los censistas han podido constatar la opinión

casi unánime de la población electoral.

Creo que dados los propósitos de saneamiento que el

radicalismo persigue en la actualidad, y en los cuales

todos los radicales están conforme, las escisiones serán

imposibles. Si el Partido Radical fuera al gobierno, los

hombres que él llevará a las posiciones públicas, sabrán

imponer sus ideas, con toda lealtad, sacrificándoles

todo lo que sea necesario sacrificarles, en primer lugar

esos mismos puestos, si su conservación implicara una

traición a sus ideales".

Dr. Ricardo Caballero

Ver Documento |

|

Para los primeros días de marzo de 1912 las distintas fuerzas

políticas tenían definidas sus respectivas fórmulas electorales.

En el caso de los radicales, el Partido opta por convocar a su

Convención al Salón Teatro Jardín de Italia donde, por votación,

se decide que la representación sea asumida por la dupla Manuel

J. Menchaca - Ricardo Caballero. Sus principales rivales serán la Liga del Sur con el binomio Lisandro de

la Torre y Cornelio Casablanca; mientras que, por la Coalición,

la formula se conforma con

Marcial Candiotti y Alberto J. Paz. La Revista "PBT" del

16 de marzo reproduce imágenes de la respectiva Convención

Radical y de la posterior comida de camaradería que, en homenaje

a los candidatos elegidos, se realizó en el Hotel Italiano. (Ver Documento)

Con la imagen de Alem a sus espaldas, Ricardo

Caballero preside la Convención Radical

junto a Manuel Menchaca

Caballero y Menchaca en la cabecera de la mesa

principal del banquete en el Hotel Italia

Volviendo al Dr. Matthew B. Karush, vemos que el autor rescata

que "... los Liguistas y los Radicales por igual sabían que,

alcanzar la victoria en la elección, dependía de la habilidad

que tuviesen para acceder a los nuevos votantes, muchos de los

cuales eran trabajadores".

Caballero, durante los últimos años, había sabido acumular una

experiencia en el llano que le permitía, al momento de la

elección, llegar habiendo demostrado que disponía no solo de un

carisma particular sino que, también, contaba con las mejores

herramientas de su verba con las que interpelaba y movilizaba

los sentimientos de un amplio sector de las masas proletarias.

Según el historiador, compartiendo la opinión de otros

investigadores, "... durante la campaña de 1912 y de resultas

del apoyo que les había brindado durante las huelgas, Caballero

estaba alineado a los criollos, solo le fue necesario

solidificar esa alianza ya existente". De hecho, "... a

medida que aumentaban los conflictos gremiales, se hacía

evidente la influencia de Caballero tanto sobre las acciones

como en las manifestaciones de los trabajadores. Mientras los

empleados municipales, en un principio, habían centrado sus

reclamos en lo salarial y no en lo partidario; con el avance de

los acontecimientos, viraron a atacar directamente al gobierno

de la ciudad, en su mayoría, integrado por representantes

Liguistas".

Marcha proselitista previa a las elecciones de

1912 - Revista "Caras y Caretas" n°707

Detalle de la foto anterior: Hipólito Yrigoyen

junto a Ricardo Caballero

La ciudadanía provincial santafesina y la comunidad de Rosario

en particular se vieron motivadas a manifestarse en las calles a

favor de sus diversas preferencias; numerosas manifestaciones y

concentraciones se hicieron presentes para escuchar a los

distintos oradores que, con pasión y elocuencia, trataban de dar

argumentos, la más de las veces, a los ya convencidos. Las

revistas, como el caso de "PBT", y los

diarios de la época, dedicaron un profuso espacio para la

difusión de dichos acontecimientos. (Ver Documento)

Movilizaciones radicales y concentraciones en Rosario

y el resto de Santa Fe

con la presencia de Hipólito Yrigoyen y notorios dirigentes como

Crotto e Iturraspe

Llegado el domingo 31 de marzo de 1912 y desde temprano por la

mañana, largas filas de sufragistas se alineaban frente a los

locales que tenían asignados de acuerdo a los padrones

correspondientes. (Ver Documento)

Electores revisando los registros para

individualizar su sitio de votación - Revista

"PBT"

El Dr. Ricardo Caballero emitiendo su voto en la

Mesa 1 de la Sección 2° -

Revista "PBT"

Tras realizarse la votación y completado

el escrutinio, se declara triunfadora la fórmula de Manuel

Menchaca y Ricardo Caballero con 6153 votos (46,50%) contra 4682

votos (35,50%) de la Liga del Sur y 2318 votos (17,50%) de la

Coalición. Las nuevas autoridades asumen el 9 de mayo de 1912

para cumplir con un mandato de cuatro años de duración. (Ver Documento)

Simpatizantes radicales festejando el triunfo

frente al Comité Central de la UCR rosarina

Titular del Diario "Santa Fe" del 2 y 4 de abril de

1912 y fila

de votantes

Provincia de Santa Fe - Vice Gobernador Ricardo

Caballero y Gobernador Manuel Menchaca

Conjuntamente se realizaron las elecciones para designar la

representación legislativa; con la obvia preocupación por cuidar que la voluntad popular sea

respetada y no haya desagradables sorpresas a la hora del

recuento de los votos y propiciando que la conformación del

Congreso sea la consecuencia fiel del proceso electoral, los

principales dirigentes radicales se convocan en la Casa de

Gobierno en Buenos Aires trasladándole sus inquietudes al

Presidente. Además y en paralelo, hacen una importante

movilización para visibilizar su reclamo de cara a la posible

hipótesis de venta venial de los sufragios. Las Revistas

"Caras y Caretas" y "PBT" del 20 de abril difunden

imágenes de esas relevantes circunstancias.

Cabecera de la marcha proselitista en contra de

la venta venial de votos;

al centro, Hipólito Yrigoyen y Ricardo Caballero

Ricardo Caballero junto a José Camilo Crotto y

Ramón Gómez al salir de la Casa de Gobierno

El 7 de mayo de ese año se reúne el Colegio Electoral

proclamando a Manuel Menchaca y Ricardo Caballero como nuevas

autoridades de la Provincia de Santa Fe. El 9 de mayo, el

Secretario del Colegio Electoral Antonio Herrera entrega el Acta

de Designación al Presidente Ricardo Núñez quien se ocupa de

tomar el respectivo juramento a los Funcionarios electos.

Según la crónica difundida por la Revista "Fray Mocho",

una vez concluída esta ceremonia, Gobernador y Vice "...

salieron de la Legislatura y encontraron, esperándoles una

manifestación de varios miles de personas que les acompañó hasta

la Casa de Gobierno, en cuyas adyacencias estaban tendidos en

línea de batalla, para rendir honores, los Regimientos 11° de

Infantería y 2° de Caballería y los cuerpos provinciales".

En la Gobernación son recibidos por el Interventor Provincial

Anacleto Gil quien, tras completar con la delegación del mando,

abandona la Provincia. (Ver Documento)

Colegio Electoral y a la derecha, Presidente y

Secretario del Colegio tomando juramento

a Manuel Menchaca y Ricardo Caballero - Revista

"Fray Mocho"

Como Vice Gobernador, Caballero pasa a presidir el Senado Provincial. La

Revista "Caras y Caretas" del 10 de agosto de ese año

apela a su tradicional ironía para asegurar que, en esta

responsabilidad legislativa, el Dr. Caballero "... usa muy

poco la campana. Se diría que solo con sus ojos, mirando a

través de un par de gruesas lentes, domina a los representantes

del pueblo. Su aspecto mongólico le presta cierta imponencia

exótica, que hace que sus silencios sugieran secretos de

tragedia".

Continúa el artículo dando cuenta que algunos Senadores

intentarían presentar sus proyectos, antes "... que se le

ocurra hablar al Dr. Caballero, porque es fama que cuando éste

rompe su silencio es para desarrollar una conferencia, de

tendencias socialistas avanzadas, que se prolonga a través de

varios plenilunios, como ciertas tragedias chinas".

Desde el origen de la configuración de la formula, la relación

entre ambos dirigentes radicales es por demás conflictiva así

como, también, de ellos hacia el seno del novel Partido.

A tan solo tres meses de haber asumido la Gobernación, un sector

radical identificado con Ignacio Iturraspe ya solicitaba la

convocatoria de la Convención partidaria con el objeto de

presionar al Gobernador para que cambie la totalidad de su

gabinete incorporando al sector "ignacista".

A esta traumática situación, propias de constantes y mal

resueltas pujas internas, se debe sumar que, durante 1912, una serie de nuevas huelgas sacuden la

cotidianeidad rosarina convulsionando la realidad local mientras

que, en paralelo, otros focos se van multiplicando hacia el

interior santafesino. Estábamos frente a lo que la historia identificará

como "El Grito de Alcorta" que, desde esa

pequeña localidad,

será la simiente que irá contagiando a la ruralidad del resto

agro productivo

del país. Durante ese período, Caballero asume ser parte de

las negociaciones maniobrando en un ambiente donde las masas

proletarias le son cercanas; haciendo uso de su larga

experiencia aporta, de modo novedoso, la presencia estatal en

las discusiones respaldando, las más de las veces, los reclamos

obreros.

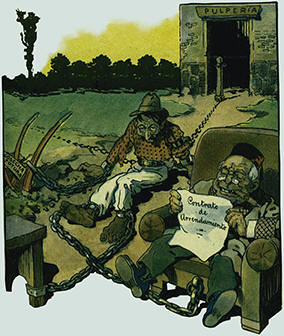

Una portada de la revista "Fray Mocho" de julio de 1912

muestra a un sufrido arrendatario encadenado al dueño de la

tierra y el contrato de arrendamiento, al arado y a la cosecha

futura y a la pulpería propiedad del mismo latifundista. Una

frase irónica completa el dibujo: "... pero este pobre colono

¿no es libre? ¿Por qué no se manda mudar?".

Al referirse al levantamiento rural, la misma Revista "Fray

Mocho" de esos meses, describe la situación con precisión.

Según la publicación "... los huelguistas son de los que se

encuentran bajo el sistema de colonización feudal que realizan

los propietarios de las grandes extensiones, dentro del cual no

cabe el hermoso concepto americano del colono propietario, algo

más que factor económico, algo más que puro brazo, el que redime

las regiones desiertas y que en premio es a su vez redimido por

la tierra. La huelga, lejos de revelar al exterior este colono,

al hombre libre por sus cuatro costados, revelará, al contrario,

al que vive enfeudado ... y los mismos arreglos, por equitativos

que sean, no definen sino una perspectiva: de todos modos, el

colono continuará enfeudad, no será el propietario de la tierra

que cultive". Es muy interesante la imagen construída por el

cronista cuando concluye que el trabajador "... tendría que

salir del círculo que forma el sistema de colonización dentro

del cual ha caído; tendría que salir de Europa, donde aún en

realidad permanece".

En torno a las sucesivas mesas de negociación se irían sentando

los colonos de los distintos pueblos alzados y representados por

el joven abogado italiano Francisco Netri como letrado y luego

fundador y Presidente de la Federación Agraria

Argentina, los dueños de las tierras y el vice

Gobernador para refrendar, desde el estado provincial, los

acuerdos que se iban logrando. (Ver Documento)

El Dr. Ricardo Caballero participando en

distintas mesas de negociación

Abajo, con el Dr. Francisco Netri, representante de los colonos

- Revista "Fray Mocho"

Oscar R. Videla en su trabajo "Ricardo Caballero y el

radicalismo santafesino de la primera mitad del siglo XX"

asegura que "... la gestión de éste muy particular

republicano ... autodefinido como 'socialista práctico' ... fue

sin dudas una de las más polémicas y particulares del período,

tanto por el grado de conflictividad social en que se

desenvolvió, pero particularmente por la nueva actitud que el

ejecutivo municipal adoptaba ante la misma, reconociendo la

justeza de los reclamos y aún alentándolos". Respecto a

estas circunstancias, Mathew Karush en su pormenorizado estudió

concluye que "... las fuerzas que habían sido utilizadas

tradicionalmente para reprimir la protesta ahora estaban bajo el

control directo de un defensor de los intereses de la clase

obrera". El equilibrio en que se mueve es por demás frágil;

transita los conflictos tensionado entre unas bases que oscilan

entre dispensarle confianza o dudas y un sector patronal que,

también, ha sido sustento del radicalismo en su triunfo electoral.

Un Suplemento del Diario "La Reacción" publicado el 1° de

enero de 1913 reproduce, con la autoría de Salvador Canals, un

balance de los primeros cinco meses de la gestión Menchaca -

Caballero. En lo específico del conflicto agrario transitado

durante 1912, reflexiona que en tiempos anteriores a éstos

"... las huelgas y turbulencias de las gentes de trabajo, los

gobiernos oligárquicos y burócratas por tradición, inclinaron

siempre la balanza del poder y su influencia moral, en favor de

la clase obrera con el pretexto de conservar el orden y acallar

toda protesta por justa que fuera. Con singular descaro

presionaban a los huelguistas con todo el peso de la autoridad y

de la fuerza, para ganarse así las simpatías de la clase

trabajadora". El artículo rescata que, por decisión del

Gobernador Menchaca en acuerdo de Ministros se comisiona

a "... los doctores Ricardo Caballero, Toribio Sánchez y J.

Daniel Infante para que meditaran y estudiaran la cuestión,

proponiendo con toda rapidez, la forma más justa y eficaz de

resolverla. Poco tiempo después los litigantes arrendatarios y

propietarios arribaban a soluciones amistosas directas o por

medio de arbitrajes, quedando al presente muy pocas disidencias

en los centros agrícolas, al punto de que hoy, se nota una

hermosa expectativa de armonía y de labor, altamente gratos para

las colectividades y la economía nacional". (Ver Documento)

Suplemento de "La Reacción" del 1° de

enero de 1913

Durante los primeros meses de 1913, mientras estos

acontecimientos no dan respiro ocupando tiempo e ingentes

esfuerzos, en paralelo a que los empleados municipales abren

una nueva ventana de conflictos, Caballero junto al socialista

español naturalizado argentino

Daniel Infante

(designado, en noviembre de 1912, Intendente de Rosario por el

Gobernador Menchaca y obligado a dejar el cargo, cinco meses

después, por decisión del Concejo Deliberante de la ciudad con

mayoría liguista y opositora al radicalismo provincial) impulsa

la conformación del Comité Popular Independiente desde donde

exige la renuncia de los miembros del Concejo rosarino y la

elección por sufragio universal de un nuevo Intendente.

Daniel Infante negociando con huelguistas

tranviarios - Revista "PBT" del 14/12/1912

Pared de la sede del Comité Popular Independiente

- Revista "Fray Mocho" del 9/05/1913

El paso a un lado de Daniel Infante trajo como inmediata

reacción la movilización de sus adherentes que, convocados desde

el Comité Popular Independiente, se dirigieron a la casa del

Intendente saliente para brindarle un reconocimiento por su

gestión a favor de los trabajadores durante los recientes

conflictos obreros.

Movilización en apoyo a Daniel Infante - Revista "Fray Mocho"

del 25/04/1913

A poco de iniciarse el segundo semestre de 1913, el Dr.

Caballero emprende un breve viaje a Europa; el mismo estará

asociado a su preparación profesional y académica. Los medios de

la época se ocupan tanto de dicha circunstancia como de

distintas y variadas actividades que desarrolla tras su regreso.

Reunión del 03/07/1913 por el viaje del Dr.

Caballero a Europa - Revista "Fray Mocho" N°63

El Dr. Caballero con el rabdomante Angel Rosa -

Revista "Fray Mocho" N°73, 12/09/1913

El Dr. Caballero con amigos -

Revista "Gestos y Muecas" N°10, 16/11/1913

La notoria falta de armonía existente entre la pareja de gestión

provincial se traduce en diferenciadas agendas institucionales y

públicas; es así que, en los medios gráficos, rara vez se los

encuentra juntos.

Una de esas excepciones tuvo lugar con motivo de la muerte del

Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe Dr. Ricardo A.

Núñez.

Sentado, primero a la derecha, el Dr. Ricardo A. Núñez junto a los peones de

su chacra "La Radical" en la Estación Maggiolo (Santa Fe) -

Revista "Fray Mocho"

La Revista "Fray Mocho" de mayo de 1914 se

ocupa de dichas luctuosas circunstancias. En una fotografía de la

cabecera del cortejo se alinean el Intendente de Rosario Oscar

Meyer, el Diputado

Noriega, el Senador José Camilo Crotto, el Vice Gobernador

Ricardo Caballero, el Gobernador Manuel Menchaca y el Ministro

de Instrucción Pública Enrique Mosca. En otra imagen se los ve a

Menchaca y Caballero portando el ataúd del funcionario

fallecido.

La muerte del Ministro de Gobierno provincial llevó al

Gobernador a realizar una serie de modificaciones dentro de su

gabinete ubicando en esa función clave a Enrique Mosca. Junto

con esta reestructuración, Menchaca fuerza la renuncia del Jefe

Político de Rosario Jorge Raúl Rodríguez mediante lo que los

medios adjetivaron como el "... cedulón de desalojo". En

su lugar, el Gobernador impone a Domingo Borghi.

El desplazado dirigente, cercano a Ricardo Caballero, recibe en

su casa la adhesión de éste y sus partidarios. Una fotografía

reproducida por la Revista "Fray Mocho" los muestra

juntos con un cuadro detrás donde se representa un ingreso a una

necrópolis y que dio pie a que el Vice Gobernador dijera que

"... esta Provincia, se va convirtiendo en un cementerio

político".

Ricardo Caballero junto a Jorge R. Rodríguez y

adherentes - "Fray Mocho" del 13/11/1914

El sucesivo apartamiento de referentes afines al Vice Gobernador

impulsó, a partir de 1915, la conformación del Radicalismo

Disidente con una posición abiertamente opositora a la corriente

oficialista controlada por el Gobernador Menchaca.

La nueva estructura partidaria, identificada en Ricardo

Caballero y el Presidente de la Junta de Gobierno Rodolfo B.

Lehmann, sumó a distintos y notorios dirigentes como Francisco

Elizalde, el Diputado Nacional Néstor Noriega, Jorge Raúl

Rodríguez, Angel Chavarri, José Araya, Elías F. de la Puente,

Federico Remonda, Arturo Gandolla. La Revista "Fray Mocho"

difunde en dos de sus entregas las distintas asambleas

realizadas para dar vida a este sector. Según el cronista, los

entrevistados concluyen que "... no somos 'lehmistas' ni

caballeristas'. Encarnamos el credo partidario que significa un

mejoramiento continuo y en Lehmann y en Caballero sintetizamos

la fórmula más alta de nuestra tendencia. Ellos interpretan hoy

nuestras aspiraciones y no nosotros las de ellos. En Rosario no

hay elementos de tal o de cual. hay figuras que nos merecen

confianza y respeto porque han permanecido siempre en la misma

línea". (Ver Documento)

Rodolfo B. Lehmann, Ricardo Caballero y Francisco

Elizalde - Revista "Fray Mocho"

El Vice Gobernador Ricardo Caballero junto al

entonces candidato Rodolfo B. Lehmann

Revista "Fray Mocho"

Hacia finales de 1915 y con la presencia del Dr. Ricardo

Caballero, el Radicalismo Disidente proclama la fórmula Rodolfo

B. Lehmann y Francisco Elizalde para competir por la Gobernación

de Santa Fe.

Proclamación de la fórmula Lehmann-Elizalde -

Revista "Fray Mocho" de noviembre de 1915

Movilización en apoyo de la fórmula

Lehmann-Elizalde y Caricatura de los candidatos por Cao

Tras la proclamación, se organizó una movilización encabezada por

los candidatos y que, según la crónica de la época, tuvo "...

una concurrencia estimada en no menos de 7000 personas".

Avanzado el año

1916 y tras el correspondiente proceso

electoral, la estrategia seguida por el radicalismo disidente

rinde frutos ya que, a la Gobernación santafesina, accede la

formula conformada por Rodolfo B. Lehmann y Francisco Elizalde

tras triunfar sobre el binomio del radicalismo "menchaquista" oficial integrado

por Enrique Mosca y Clorindo Mendieta.

A nivel nacional y a partir de octubre, Hipólito Yrigoyen

asume su primer mandato como Presidente de la República. El

radicalismo disidente aporta sus convencionales para su

designación.

Completado su mandato como Vice Gobernador,

Ricardo Caballero asume como Diputado Nacional por el período

1916-1919 en representación de la

"UCR Disidente" de Santa Fe. Centra esta función en una

apasionada defensa de las preocupaciones sociales así como en la

reivindicación de la historia de los caudillos federales.

En paralelo y hacia octubre de ese año, se produce el trágico asesinato de Francisco Netri

en manos del sicario Carlos Ocampo; la Federación Agraria

Argentina sumaba un nuevo y significativo mártir a su breve vida

y la historia argentina, el malsano hábito de acumular muertes

sin castigo a los responsables

intelectuales.

Por entonces, el mundo es un hervidero envuelto en una

sangrienta Primer Guerra Mundial y una triunfante revolución

bolchevique que definida, por Jorge Ricardo Masetti, como

"... la cuchilla proletaria que hirió por primera vez la costra

capitalista y abrió el surco ávido de semillas", se disemina

y contagia a los sectores obreros a lo largo del planeta.

Caballero opta por no adherir a las ideas marxistas que vienen

del este europeo; esta posición lo va distanciando de aquellos

trabajadores que van siendo influenciados por esas novedosas

corrientes ideológicas. En contraposición al marxismo ateo, el

dirigente afianza su vínculo con la religiosidad y el

catolicismo en particular.

Durante 1918, el ya experimentado líder radical elige

repudiar la Reforma Universitaria y a su vez, toma más distancia

del yrigoyenismo frente al luctuoso manejo represivo en los

Talleres Vasena y en la Forestal. Al año siguiente, asume una nueva

responsabilidad legislativa como Senador Nacional por el período 1919-1928. Es,

durante esta etapa parlamentaria, cuando hace visible los reclamos

rurales tomando partido por los arrendatarios.

|

"Aristóteles,

Naturalista, Biólogo y Filósofo"

(Fragmentos del Prólogo)

Conferencia en el Salón de Grados

de la UNC |

|

|

"Esta publicación significa mi respuesta al

comentario antojadizo, confusionista y tendencioso que,

en relación al contenido de mi conferencia, realizara la

prensa sensacionalista y pasquinesca. Esa prensa no

opuso a mis ideas las suyas, porque ya se que no las

tiene, pero procuró azuzar los instintos de un

estudiantado, liberal, comunista, socialista o

extranjerizante, para que arrojara por las calles el

grito ronco con que disfraza sus apetitos: de ¡VIVA LA

DEMOCRACIA! ¡Viva la Universidad DEMOCRATICA! ¡Viva la

Reforma Universitaria! Yo quisiera saber cuál de esos

jóvenes ha defendido como lo he hecho yo, en todos los

terrenos a la democracia, porque hasta este momento no

he podido saber sobre qué ideas se ha asentado la

Reforma que la invoca. Si ella significa la

participación del estudiantado en el gobierno de la

Universidad y, en la dirección de los estudios, y este

hecho se denomina la democracia en la Universidad, yo lo

repudio, lo he repudiado siempre.

Los movimientos de carácter internacional dentro del

país, son inconcebibles y si algunos pueden tener

contactos ideológicos foráneos, ellos deben ser

puramente tangenciales y nada más. El argentinismo, como

lo siente la masa nativa y los extranjeros que se

vincularon al país por el trabajo, por la familia y por

la simpatía que despierta su modalidad en las almas

buenas, están aplastados por combinaciones oscuras y

prácticas, que presentimos operan bajo los más

encubiertos mimetismos. Por respeto a mi país, porque

ahora aliento la esperanza de que algo puede ser salvado

todavía, me abstengo de descender al abismo en cuyo

fondo tenebroso se maquina en histórica y perversa

continuidad, la total extinción de la verdadera

argentinidad tradicional, jerárquica, católica, generosa

y democrática".

Dr. Ricardo Caballero

Ver Documento |

Dr. Ricardo Caballero

|

|

Luego de aquella campaña por la elección a Gobernador Provincial

y de la siguiente que llevó a Yrigoyen a la Presidencia en 1916,

Caballero toma distancia del Presidente electo y desde la

disidencia antipersonalista santafesina, transita el mandato de

Alvear. Iniciada la etapa proselitista por la segunda

presidencia del "Peludo", vuelve a aproximársele; esta vez, la

vecindad con él durará poco tiempo.

A partir del segundo trimestre del año 1928, Rosario se sumerge

en una secuencia de conflictos que, en mayo, habían sido iniciados por los braceros portuarios

que reclamaban un

aumento salarial a las empresas exportadoras Dreyfus, Weill

Hnos., De Ridder & Cia. y Bunge y Born. El 8 de ese mes, las circunstancias se habían

agravado como consecuencia del asesinato de la

obrera textil Luisa Lallana de tan solo 18 años a manos del

crumiro (rompe huelga) Juan Romero al servicio de la Liga

Patriótica.

La muerte de Luisa Lallana como resultado de una "...

incidencia ocurrida con motivo de la huelga" construye una

forma de titulado periodístico que responde a un estilo que,

perdurando hasta el presente, culpa al conflicto como

responsable y exclusiva razón de un deceso.

Imágenes de: Luisa Lallana en una salida campestre, la víctima internada moribunda,

el crumiro asesino Juan Romero, el velorio de

Luisa y el gigantesco cortejo fúnebre

Diario "Democracia" (8, 9 y 10/05/1928)

De resultas de estas graves e ingobernables circunstancias, encontramos

a Caballero regresando a

Santa Fe. Lo hace, convocado por el Gobernador Provincial Dr. Pedro

Gómez Cello para que se haga cargo, a partir del 9 de mayo, de

la

Jefatura de Policía de Rosario.

Acto de asunción del Dr. Ricardo Caballero como

Jefe de Policía de Rosario

El Diario "Democracia", al hacerse eco del nombramiento

se dirige al nuevo Jefe de Policía advirtiendo que, "... por

su inteligencia, antecedentes y cultura, como por el concepto de

las responsabilidades que asume, puede escucharnos". Y a

partir de aquí, le recuerda al recién asumido funcionario que él

"... es el más indicado para atender observaciones de la

prensa y aplicarlas según su criterio. Sin prevención alguna que

afectará acaso la libertad de nuestro juicio, deseosos que

triunfe en el alto cargo, para bien del pueblo y de su propio

prestigio, encararemos todo asunto que se relacione con la

institución que dirige. Nos guía el móvil de colaborar desde

nuestras columnas al cambio fundamental de hábitos y

procedimientos de interés público". Tan solo 24 horas

después, el periódico siente la necesidad de reiterar que

"... no estamos prevenidos en su contra, pues entendemos que

ciertos funcionarios solo deben ser juzgados por sus

obras".

El poco sutil recibimiento editorial expone, con claridad en su

entrelineado, los deseos de la burguesía sobre cuáles han de ser

los límites de maniobra que, Caballero, deberá respetar.

Desde el inicio de su gestión y oponiéndose a estos

"consejos", el ya curtido dirigente elige recorrer una

ruta alternativa apelando al diálogo y los encuentros

conciliatorios en contraposición a la

alternativa

de represión militarizada exigida por los concentrados círculos del poder

económico local.

Los hechos que debió enfrentar se fueron generalizando e

involucrando a diversos actores; los trabajadores tomaron las calles enfrentando

a la patronal, a los sicarios para policiales de la Liga Patriótica, a los rompe

huelgas que la prensa llama "obreros libres" y a los

periódicos que se ocupaban de demonizar tanto a la lucha laboral

como a un Jefe de Policía que, por no reprimir la protesta, se

lo identifica como "demagogo" de los "revoltosos"

y "... mentor que dirige al electorado y a la muchedumbre".

Al respecto, "Democracia" opinaba el 23 de mayo que

"... la policía no sabía proceder con la circunspección y

energía que el caso requiere".

Recorte periodístico incorporado en el

Seminario de Marianela Scocco

"Representaciones de las huelgas de

portuarios - Rosario, mayo de 1928. Una perspectiva desde el

acontecimiento"

A pesar del esfuerzo mediador de Caballero y evitando el uso de

la histórica costumbre represiva, el trágico resultado de ese mayo

sumo muertos, heridos y

numerosos encarcelados; el deceso del niño Gaetano Leonardi, fue

otro caso dramático y emblemático. Estas víctimas eran el

resultado de "... la ineptitud de los trabajadores para

organizar la violencia ... fueron agresivos porque les sonreían

los vigilantes".

Víctimas: Salvador Vélez, Justo Molina, Justo

Bernacher, Manuel Pernicore y Gaetano Leonardi

Diario "Democracia" del 23/05/1928

Apelando a su versatilidad para maniobrar dentro del fragor del

conflicto, logra una solución que devino en un acuerdo sustentado en la aceptación gremial del

aumento ofrecido por los exportadores portuarios. En este

sentido, Matthew Karush concluye que "... sin duda, la

presencia de Caballero como Jefe de Policía ayudó a los

trabajadores a asegurar este resultado (el aumento salarial) al

convencer a los empleadores que no podrían abatir la huelga por

la fuerza". En esos días, Caballero transita un

estrecho desfiladero donde, aún, la prensa como es el caso de

"Democracia" mantiene un equilibrio discursivo al decir que

"... no censuramos la tolerancia benevolente del jefe de

policía: era su único recurso. O debía masacrar o debía

consentir. Preferimos el rompimiento de todos los faroles de la

provincia antes que la reacción brutal de la autoridad. Herimos

enérgicamente la susceptibilidad obrera porque aspiramos a que

no se recurra a la violencia. Pero, nos negamos a olvidar la

parsimonia del poder central".

Reunión en la Bolsa de Comercio de los delegados

obreros y patronales

Diario "Democracia" - 23/05/1928

Recorte periodístico incorporado en el Seminario

de Marianela Scocco

"Representaciones de las huelgas de

portuarios - Rosario, mayo de 1928. Una perspectiva desde el

acontecimiento"

Tras acordarse las condiciones para restablecer la normalidad

laboral y cuando todo parecía encaminarse, algunas empresas no

cumplieron con el pacto que, según el Diario "Democracia",

"... además del aumento de salarios se admitirían a todos los

huelguistas debiéndose retirar los 'crumiros' o 'amarillos' o

sean los elementos mercenarios de la Patronal". Esta

situación generó la posibilidad de reavivarse los conflictos lo

que obligó a otras rondas de negociación.

Diario "Democracia" del 24 de mayo de 1928

Tras este nuevo acuerdo, una precaria e inestable calma recorrió

algunos meses hasta que, durante el último trimestre de 1928 se difunden y extienden interesadas versiones

que aseguran el inicio, en la zona rural, de acciones y

levantamientos gremiales que, a partir de huelgas y atentados,

pondrían en riesgo el corte de la cosecha. Respecto a estos hechos, la prensa

se sumó manipulando la información y asegurando que los braceros

no estaban motivados por razones económicas sino políticas;

según esos medios, los obreros eran influenciados por ideólogos

"ateos soviets" o "volcheviques" con el objetivo

de

enfrentarlos, en la ciudad y el puerto, con los "pacíficos comerciantes" y, en el campo,

con aquellos peones agrarios que tan solo querían

trabajar "libres".

Este relato nacido desde el interior de la Sociedad Rural, la

Bolsa de Comercio y el patronal Sindicato [SIC] de Exportadores se aprovechó de la abierta puja entre el Gobierno

Central y el renacido anti personalismo provincial; de resultas

de la insistencia de estos sectores de poder, el Ejecutivo Nacional

decide reemplazar la ruta del diálogo propiciada por Caballero y comisionar la intervención

del ejército.

El Batallón 10 de Caballería bajo el mando del General Marcilesi

se unió al Regimiento 8 alojándose en el predio de la Exposición

Rural. El fantasma de la muy fresca y trágica experiencia

patagónica, comenzaba a sobrevolar la ruralidad de la provincia

de Santa Fe.

General Marcilesi y soldados del 8°

Diario "Democracia" del 04, 06 y 09 de diciembre de 1928

Frente a estas circunstancias, el

Semanario "El Nativo" autodefinido como "Anti

Imperialista", con fecha 14 de diciembre de 1928, dedica dos

páginas completas a quien adjetiva como "El hombre de la

hora". La extensa crónica se ocupa de darle un espacio

central al "Memorial" que, escrito por el dirigente

político, es un balance de los anteriores acontecimientos de

mayo y los actuales, iniciados a partir de noviembre.

La publicación periodística corona su portada con un

párrafo extraído de las reflexiones de Caballero y es la

adecuada síntesis de los conflictos resueltos en mayo: "No ha sido

derramada una sola gota de sangre obrera".

El epígrafe de la foto de Ricardo Caballero se refiere al

memorial que "... elevado al Ministerio de Gobierno,

detallando las causas de los últimos acontecimientos obreros, ha

producido sensación". (Ver Documento)

Por tomar una posición "obrerista" y haber evitado el

tradicional recurso de la represión, es duramente castigado por la prensa cercana al

poder de la Sociedad Rural, las empresas exportadoras y

la Bolsa de Comercio; con el solo respaldo político del

Gobernador y a partir de la

decisión presidencial de militarizar la provincia, Caballero

presenta su renuncia a la Jefatura de Policía.

Los acontecimientos de esos meses de finales de 1928 y

principios de 1929 traerían conflictos

con los trabajadores tranviarios rosarinos a los que se suman

levantamientos en las zonas rurales santafesinas que, luego, se

extenderían hacia Córdoba. A partir de la intervención militar

de la provincia, el distanciamiento entre el dirigente

santafesino e Hipólito Yrigoyen transitaba una senda de

difícil retorno. El "Caballerismo",

visiblemente abatido por la actitud presidencial, se configura y

afianza con nítida identidad anti personalista propia. (Ver Documento)

Para que podamos tener una mejor comprensión del recorrido

político de Caballero, desde aquel lejano ascenso a la Vice Gobernación en 1912

hasta estos últimos años, es imprescindible recurrir al

siguiente gráfico elaborado por Matthew

B. Karush en su libro "Workers or Citizens - Democracy and

Identity in Rosario, Argentina (1912/1930)":

Partidos políticos mayoritarios en la Provincia

de Santa Fe durante el período 1912-1930

(*

Resaltado) Partidos o Sectores presididos o con la adhesión del

Dr. Ricardo Caballero

Diario "Santa Fe" - 24/02/1930

Diario "El Orden" 28/02/1930 - Asamblea en

Plaza España del Radicalismo que responde al Dr. R. Caballero

Diario "El Litoral" 01/03/1930 - Acto en

la calle Río Bamba de Rosario

Diario "El Litoral" 26/04/1930 - Acto en

el cinematógrafo "Victoria"

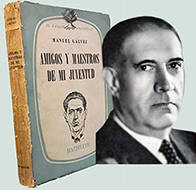

Sintiéndose afín al camino sostenido por los intelectuales como

Leopoldo

Lugones, Manuel Gálvez y Ricardo Rojas, los nuevos tiempos

de la espada lo ubican junto al golpe nacionalista del 6 de setiembre de 1930 en contra del Presidente Yrigoyen quien, una

vez depuesto, es confinado en la Isla Marín García.

A fines de octubre de 1930, Caballero convoca a un grupo de

dirigentes afines históricos bajo la premisa de "...

la reconstrucción y reorganización del radicalismo".

Diario "El Orden" 11/04/1931 -

Asamblea radical en Plaza España para escuchar a Ricardo

Caballero

Diario "El Litoral" 29/04/1931

Una vez lograda la intención de numerosos dirigentes, entre los

que se cuenta Caballero y la anuencia del ex Presidente Marcelo

T. de Alvear, se constituye una Junta promotora de dicha

reconstrucción.

Dos meses después, el Diario "El Litoral" del 22 de junio

de 1931 asegura que Caballero, en una osada jugada, opina que

"... es necesario trabajar la candidatura del General Agustín P.

Justo para la Presidencia de la República". La postura la

ratifica en una carta abierta publicada en "El Litoral"

del 25 de junio, donde manifiesta que "... he llegado al

convencimiento [que la fórmula] debe encabezarla un

ciudadano que sea a la vez que radical un alto exponente de la

capacidad civil y militar del pueblo argentino". Según el

Diario "El Orden" del 26 de junio, Caballero juzga

"... al General Justo como la única solución política posible".

Diario "Santa Fe" del 26/06/1931

La propuesta de Caballero a favor de Justo, polariza las

posiciones internas dentro del radicalismo santafesino al punto

que, tras las elecciones para su normalización, el resultado le

es adverso y obligan a su renuncia a la Junta quedando marginado

y aislado

dentro del partido. Los triunfadores se identifican como

"civilistas" por no aceptar a un militar como candidato

presidencial.

El 19 de febrero de 1932, dos días antes de la asunción del

nuevo Presidente Agustín P. Justo, el responsable de facto del

Ejecutivo, General José Félix Uriburu, resuelve dictar el

indulto de Hipólito Yrigoyen quien retorna a Buenos Aires donde

elige alojarse en la casa de su sobrino Luis Rodríguez Yrigoyen.

Junto a su regreso, se sumarán aquellos que se habían exiliado

en Uruguay y otros liberados de la cárcel de Ushuaia.

Diarios "Santa Fe" del 21/02/1932 y "El

Orden" del 22/02/1932

Se desconoce si el Dr. Caballero tuvo directa participación en

las gestiones que propiciarían las masivas amnistías. Lo real es

que, el inmediato encuentro privado de más de dos horas

concretado el 24 de febrero de 1932 entre el

dirigente santafesino e Yrigoyen, harían suponer que Caballero debió haber

sido una pieza imprescindible para que aquellas significativas

decisiones políticas fuesen tomadas por parte del recién asumido

gobierno.

Diarios "El Litoral" del 25/02/1932;

"Santa Fe" del 25/02/1932 y "El Litoral" del

27/02/1932

Con el triunfo presidencial de Agustín P. Justo y su acceso al

poder en febrero de

1932, Caballero transita la "década infame" en

cercanías del "justismo" y luego, con el posterior

gobierno de Roberto Marcelino Ortiz.

Los tiempos institucionales que se inician, cuentan con Caballero

como posible aspirante a Embajador en Alemania o Ministro de

Agricultura; por último, acepta asumir como Director de la Caja Nacional de Ahorro

Postal durante el período 1932-1936.

Diario "El Litoral" del

26/04/1937 - Apoyo del Dr. Caballero a la candidatura

de Roberto

M. Ortiz

De 1937 a 1943, una

vez más y en representación del pueblo santafecino, regresa al

Congreso como Senador Nacional. Frente al golpe del '43 se

inclina por la adhesión al mismo y al posterior naciente

peronismo. Durante este sexenio es cuando, en su pueblo natal,

entabla un vínculo con Francisco Company, un sacerdote que

tendrá un protagonismo medular en la razón motivante de esta

página.

Diario "La Acción" del 22/02/1946

En

1955, tras el golpe de estado al Gobierno democrático del

Presidente Juan D. Perón, es marginado de la actividad política y de sus

cargos docentes; su vida pública y partidaria es perseguida, se

la desdibuja e invisibiliza. Tal vez, había acumulado demasiados

enemigos como consecuencia de los sinuosos caminos que, a lo

largo de su vida, había elegido recorrer.

Con

resignación, opta por bajar su perfil dedicándose a su

profesión, a escribir, al estudio histórico y revisionista del

espíritu telúrico, del caudillismo en general y del rosismo en

particular; con ese objetivo, se dedica a tiempo completo al

"Centro Argentinista Juan Manuel de Rosas de Estudios

Históricos" que había fundado en la década del '40 en

Bell Ville,

logrando multiplicarlo en casi 30 sedes a lo largo de Santa Fe y

Córdoba.

Ricardo Caballero, hasta su deceso en 1963, se refugia en Hume en las afueras de

Rosario en cercanías de la estación ferroviaria que, por

entonces, llevaba el mismo nombre (actual El Gaucho).

Lo hace en una casa que se

precia de semejar un castillo con un campanario que es una cabal

réplica de la espadaña de la Iglesia de Santiago del Arrabal. La

vivienda de tres plantas había sido construída por el poeta

murciano Vicente Molina sobre un predio de unas 10 hectáreas que

adquirió en 1911 al llegar a Argentina. El escritor se ocupó de

forestar la propiedad con una amplia variedad de árboles y de

incorporar una quinta con frutales que era atendida por su

esposa. El palacio contaba con coloridos vitrales, una

biblioteca con valioso contenido e incluso, un estanque con

peces de colores. Tras un conflicto económico con la Casa

Ferretera Remonda Monserrat es encarcelado hacia 1926. Será

Caballero quien propicia que se le retiren los cargos y recupere

su libertad a partir de un acuerdo por el cual la Ferretería se

queda con el terreno y lo edificado sobre el mismo; para luego,

vender el conjunto al dirigente radical.

Damián Schwarzstein, en un artículo publicado en "Rosario 3",

reconstruye el trágico final de la propiedad cuando "... sin

nadie viviendo en la casa, comenzó de a poco el saqueo de los

muebles, pianos, la biblioteca y ... la tala sistemática de

árboles añosos ... para convertirse en leña de panadería".

No ha servido de nada la amenazante presencia de un dragón con sus alas

desplegadas sobre la azotea ya que, hace varios años que, de esa

vivienda, solo quedan escombros mudos y muertos.

Baño de la Reina Mora y dibujo de la propiedad de

Hume - Diario "Democracia" del 19 y 21/12/1928

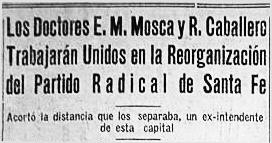

En su casa y con pañuelo al cuello, el

Dr. Ricardo Caballero conversa con Marcos P. Rivas

y con, mate en mano, Andrés Ivern (Revista "Mayoría"

-

1959)

El Dr. Ricardo Caballero y su casa en Hume (Revista

"Mayoría"

- 1959)

El Periódico rosarino "Crónica" autodefinido como

"Diario independiente al servicio del pueblo" publica, el 16 de

julio de 1963, una escueta necrológica que concluye asegurando

que su fallecimiento, "... indudablemente, deja un

enorme vacío en nuestro medio, ya que su figura, un tanto

legendaria, ha cubierto una parte importante de la vida política

y científica de nuestro país". (Ver

Documento)

El Dr. Ricardo Caballero en diversos números de

la Revista "Caras y Caretas" y portadas de sus libros

"Aristóteles: naturalista, biólogo y filósofo" e

"Yrigoyen, la Conspiración Civil y Militar del 4

de febrero de 1905"

Ver Documento

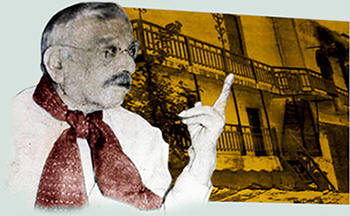

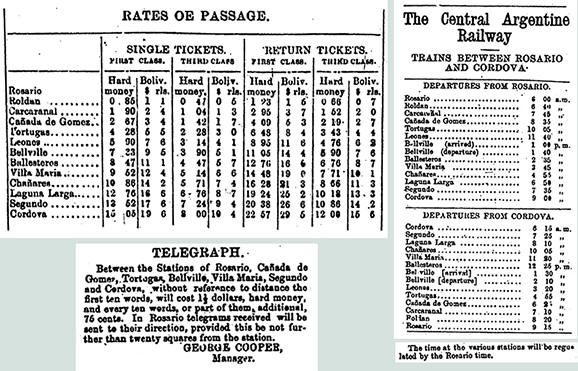

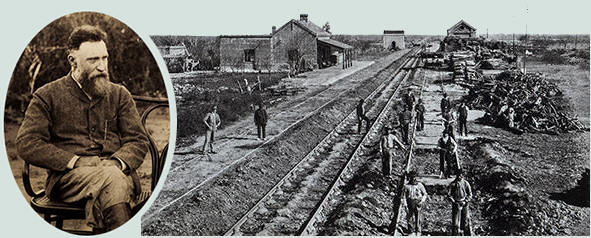

El Ferrocarril en América del Sur.

Para

iniciar nuestra incursión en esta temática debemos acompañar los

pasos del naturalista e ingeniero inglés John Miers quien, hacia

1819, ya lo hemos encontrado, en la actual

Ballesteros Sud,

camino a Chile.

Junto a unos trabajadores que había traído de Inglaterra, se

radica en la zona de Concón, al otro lado de la cordillera. Se

trata de un vasto territorio de dunas y planicies que, bañadas

por las aguas del Río Aconcagua, se extienden sobre la costa del

Océano Pacífico al norte de Valparaíso.

En

su libro "Travels in Chile and La Plata - 1819/1824",

Miers describe que ingresa "... al valle de Concón en

Tavolongo. Desde este lugar, el valle se aprecia hermosamente

cultivado y rico; a través del mismo, el río corre vertiginoso

dividiéndose en varios brazos que dibujan caprichosos recorridos

en su búsqueda del mar ... en este sitio permanecí por varios

años". Ya instalado en el lugar, pone en marcha un proyecto

de molinos harineros y un aserradero para la producción de

duelas. En un corto plazo, sus aspiraciones se ven truncas

producto de un devastador terremoto acontecido a fines de

noviembre de 1822.

Hemos reparado en este sitio ya que, radicado por entonces en

Chile, el emprendedor estadounidense William Wheelwright buscaba

beneficiarse con los tendidos férreos en el país trasandino.

Wheelwright, sin antecedentes técnicos ni fortuna personal,

había accedido a la concesión de un tendido de 14 km entre Lima

y el Puerto del Callao en Perú, el acuerdo caducó sin que el

empresario depositara la respectiva garantía. Aún con este

antecedente negativo, se lo encuentra administrando la

construcción de la línea de Copiapó a Caldera en Chile.

Con el significativo aporte del prestigioso y también

estadounidense ingeniero Allan Campbell, logró inaugurarla en

1851; quedaban así vinculadas las minas de cobre con el puerto

de Caldera sobre las costas del Océano Pacífico. Serán estos

mismos actores quienes impulsarán una nueva línea que

comunicaría Santiago de Chile con Valparaíso atravesando el

valle de Concón.

En el mismo 1851, el Congreso chileno autorizó el inicio de esta

nueva obra dándole mandato al Ejecutivo para que propicie la

formación de una Compañía administradora con recursos

provenientes de la venta de acciones a capitalistas chilenos. En

1852, una vez conformada la Sociedad Explotadora, se colocó la

piedra fundacional del proyecto en el cerro del Barón. En 1854,

haciéndose cargo del proyecto, el ingeniero inglés William Lloyd

es quien replantea algunos trayectos y en particular, el tramo

que atravesaba Concón al que reemplaza por una ruta más al sur

atravesando las tierras que, en la actualidad, ocupa la ciudad

de Quilpué. Si bien, para 1861, la obra ya estaba activa a lo

largo de un tramo significativo; poder completarla, implicó que

el Congreso trasandino debió autorizar al Gobierno que negocie

un empréstito en Inglaterra para cubrir el costo por el

remanente del proyecto. Este esquema de ingeniería financiera

sienta las bases que se expresarán con nitidez en nuestro país.

El 14 de setiembre de 1863, los 183 km de la línea férrea

vinculante de Santiago con Valparaíso quedaron inaugurados.

William Wheelwright, Puente de los Maquis y

William Lloyd

Según el "Chile Ilustrado - Guía Descriptivo del Territorio

de Chile, de las Capitales de Provincia y de los Puertos

Principales" de Recadero Santos Tornero, publicado en 1872,

el Estado chileno procedió a comprar todas las acciones

asumiendo la administración estatal de esta red. De acuerdo a

esta guía "... un pasajero de Santiago a Valparaíso paga 5

pesos en carro de 1° clase, 4 pesos en carro de 2° i 2 pesos

cincuenta centavos en carro de 3°". La información suma el

costo del transporte de animales, de hecho, "... los

caballares i vacunos pagan dos centavos por kilómetro y los

demás, un centavo".

Es claro que la estrategia gestada en la conquista, consistente

en la financiación de los imperios a través de la expoliación de

los recursos naturales obtenidos en las tierras americanas,

encontró una continuidad de formas en similares estrategias

apuntaladas desde los nuevos centros de poder.

Es allí donde las nuevas formas del capitalismo industrial,

centrados en Inglaterra y luego en EEUU, no solo necesitaron

apropiarse de las riquezas y materias primas que fueron

entregando las jóvenes e

inestables repúblicas sino que era vital

contar con una permeable, sectaria y colaboracionista clase

social que estuviese dispuesta a entregarlos; convirtiéndose,

además, en pudiente consumidora de los productos que se

manufacturaban en los lejanos centros de poder.

La filosofía del liberalismo en lo político y del libre comercio

en lo económico requería vincular los sitios de producción de

riquezas con los puertos de salida de esos bienes al cobijo de

leyes que, beneficiosas a esos intereses, eran dictadas por y

para una nueva minoría burguesa nacida a partir de la

apropiación masiva de tierras luego de las sucesivas campañas

sobre los territorios definidos con el eufemismo de "desierto".

En este marco, la necesidad ferroviaria se tornó un eslabón

imprescindible.

En síntesis, era más que obvio que un buen número de los actores

comprometidos del lado chileno serían convocados desde el

Gobierno de Buenos Aires para asumir un protagonismo central en

el desarrollo ferrocarrilero de nuestras tierras.

El Ferrocarril Central Argentino. El proyecto de Allan Campbell.

|

"La casa de mi infancia"

(Fragmentos) |

"Desde esta habitación que se desmorona escuché, la tarde de un

día de invierno, el clarín de la última grande y lujosa tropa de

carretas que cruzara por el camino, rumbo al occidente, como

siguiendo el curso del sol hacia el ocaso.

-'¿Volverán las carretas?' - preguntábamos a nuestros padres,